中國花2000萬美元買瓦良格賺了嗎?4個發動機超兩千萬,是真的嗎

很多人在聊到遼寧號前身瓦良格號時,都會產生這樣一個問題,中國買瓦良格花了2000萬美元,但裏面的相關設施已經被拆除,中國僅僅只是買了一個空殼。

先不說後來瓦良格被改造成遼寧號航母的意義,就單說花2000萬美元買空殼,到底是賺是虧?

當然從這個問題發散,有時還能聽到另一種說法,就是瓦良格號上還有四個發動機,僅這些發動機的價格,就價值超過2000萬美元。

那麼這種說法,又是對是錯呢?

航母上有四個發動機?

先看第二個說法,即瓦良格號上還有四個發動機,僅這些發動機的價格就價值超過2000萬美元。

實際上,這種說法並不準確。因爲從實際的情況來看,彼時瓦良格尚未完工,而且因爲蘇聯解體帶來的財政壓力,處於停擺狀態。

試問又有什麼樣的造船廠會在一艘隨時可能報廢,隨時可能被拖入廢品收購站裏的未完工舊船上,安裝價值高昂且完好的發動機呢?顯然不符合常理。

就算當時造船廠已經給軍艦安裝妥當了發動機,但由於買方(即蘇聯)不復存在,船廠爲了儘快回籠資金、減少損失,也只會想盡辦法將發動機拆卸下來,另行售賣以獲取資金,而不會將其隨船一同出售。

畢竟發動機作爲高價值部件,單獨售賣能獲得更高的收益。

再加上,烏克蘭出售該航母時,曾明確表示航母僅能用於民用,還對航母進行了“特別軍事行動”,拆除了諸多配套設施,那麼又怎麼可能有完好的發動機保留在航母上呢?

而且,從後續瓦良格號回國的實際狀況來看,當時瓦良格全程都採用拖船拖曳的方式回國,並未依靠自身動力航行,這也從側面印證了其發動機並未處於可用狀態。

如果真有四個價值超過2000萬美元的完好發動機,在回國途中大概率會利用起來,而不是耗費大量時間和成本全程用拖船拖曳。

所以,所謂瓦良格號上有四個價值高昂且完好的發動機這一說法是站不住腳的。

(瓦良格是被拖回國的)

僅空殼就價值幾千萬美元?

既然這四個發動機並不存在,中國買它虧了嗎?

在回答這個問題之前,先看看這艘船的空殼值多少錢。

2000年,國際鋼材核心品類價格(以熱軋卷板爲標準)處於250-400美元/噸區間,而瓦良格的重量是在6萬噸左右,當時已經有4萬噸的鋼材結構完工。

以250美元一噸計算的話,這也就意味着中國哪怕是賣廢鐵,最少也能賣1000萬美元。

更何況製造瓦良格的原料是航母專用的特種鋼材,這種特種用鋼的強度和耐腐蝕性都遠超普通鋼材,在軍工和高端製造業領域有着極高的應用價值。

儘管目前缺乏公開資料明確記錄這一特定時間點的精確價格數據,但結合當時全球特種鋼材市場環境、軍工材料定價邏輯以及有限的行業間接信息,可推算出其價格大致在每噸800至3000美元之間。

這樣算下來的話,就算是賣廢鐵,中國也至少能收穫近3200萬美元,相較於2000萬美元的購買成本,這無疑是一筆穩賺不賠的交易。

而且,如果真的將其拆解,這些特種鋼材還能爲我國的相關產業提供寶貴的原材料,進一步提升了其經濟價值。

可以說,就算不提後來瓦良格改造爲遼寧號的驚人成就,爲中國軍隊做出的貢獻,哪怕是當時中國將瓦良格作爲廢舊特種鋼材進行拆解售賣,在經濟層面也是穩賺不賠的。

所以,僅從經濟方面進行考慮,中國能夠用2000萬美元買到這艘空殼船,確實是一筆不錯的交易。

當然,這句話有一個特殊的前提,那就是只考慮了瓦良格本身的價格,沒有考慮運輸成本、管理費用等一系列款項支出。

如果考慮到該船在度過土耳其博斯普魯斯海峽時,中國遭遇了土耳其方面的獅子大開口敲竹槓,那麼2000萬美元買來這艘空殼船的交易,在經濟賬上就得重新細細覈算了。

當時土耳其以船體過大、影響海峽航行安全等理由,向中方提出了包括十億美元保證金、要求中國開放對土耳其的旅遊市場、提供先進的軍事技術等一系列苛刻條件,才允許瓦良格號通過海峽。

儘管最終經過多方斡旋和談判,中方沒有完全滿足土耳其的所有要求,但也付出了不小的代價。

所以,若把運輸過程中的這些波折和額外成本都算進去,那這筆交易的經濟效益可就得大打折扣了。

(瓦良格過土耳其)

放心,中國賺了

那麼,付出這麼大代價,中國又從中獲得了什麼。

從經濟的角度來說,由於土耳其的獅子大開口,這筆買賣或許存在虧損的嫌疑。

但從軍事的角度來看,中國獲得的收益卻遠超當時所有人的想象。

瓦良格號雖然是以空殼形式購入,但它爲中國提供了一個極爲珍貴的航母研發與建造平臺,不僅遼寧號以它爲基礎建造,就連中國第二艘航母,2017年下水的山東艦,也在結構上大量借鑑了瓦良格的設計思路。

(遼寧艦)

可以說,沒有瓦良格的話,就沒有遼寧號和山東艦,中國恐怕得“2020年代”才能造出航母。

因爲它的存在,極大縮短了中國航母的研發週期,讓中國海軍得以更快地邁入航母時代。

這對於維護中國的海洋權益、保障海上通道安全以及提升中國的國際地位都具有至關重要的意義。

(山東艦)

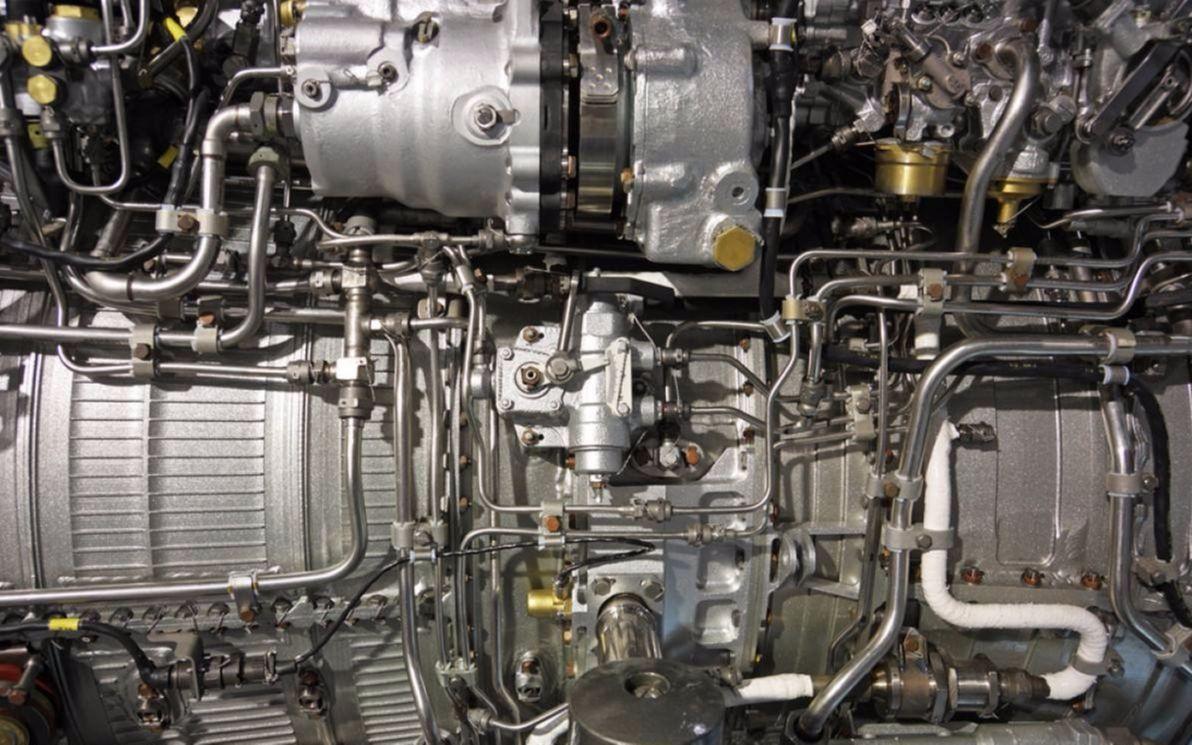

此外,瓦良格號的改造和服役也帶動了中國相關產業的發展。航母的建造和運營涉及到衆多高科技領域,如船舶製造、動力系統、電子設備、武器系統等,每一個都是國家的支柱性產業,容不得半點馬虎。

在瓦良格來華之前,由於缺乏相應的痛點刺激和技術積累,中國在諸多關鍵領域的佈局都極爲薄弱,缺乏實際的設計和建造經驗。

直到瓦良格到來以後,中國不僅有了製造航母提升相關行業的痛點需求,瓦良格存在的本身,還爲中國帶來了直觀且全面的學習樣本,極大地加速了中國在航母建造領域的進步,推動了相關產業鏈的完善和升級。

隨着對航母的逆向研究,一批批配套企業應運而生,不僅壯大了國家工業實力,還促進了就業和經濟增長,爲中國海軍的現代化建設奠定了堅實的基礎。

因此,儘管在購入瓦良格號的過程中中國付出了巨大的代價,但從長遠來看,中國從這筆交易中獲得的軍事、戰略和經濟收益是巨大的。

參考資料:

1、北京日報《馳騁大洋,劍指深藍!遼寧艦航母編隊配置有多強?》

2、上觀新聞《從“瓦良格”號到遼寧艦》