中國高超音速空空導彈突破1000公里射程!空戰規則將被徹底改寫

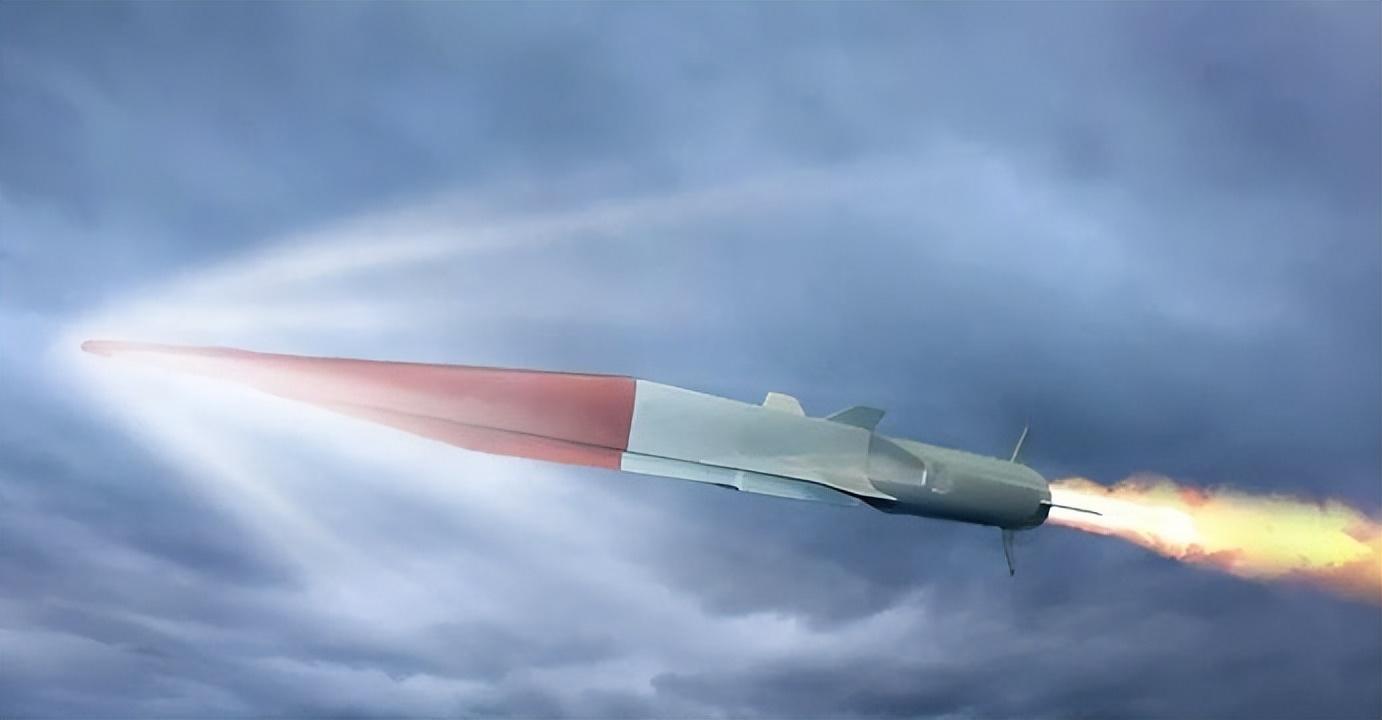

社交媒體上流傳的一段導彈試射視頻引發廣泛關注。視頻中,導彈在高空劃出異常軌跡,據俄媒報道,這正是中國在內蒙古進行的新型高超音速空對空導彈測試,射程驚人地達到1000公里,飛行速度可達9馬赫(約每小時11115公里)。

這一數字讓現有全球空空導彈瞬間過時。作爲對比,中國現役最先進的霹靂-17超遠程空空導彈射程約爲500公里,而美國的AIM-260導彈射程僅約190公里。

這意味着中國在高超音速空對空武器領域可能已取得跨越式突破。

射程1000公里是什麼概念?這相當於北京到上海的直線距離。當今世界現役射程最遠的空空導彈,如中國的霹靂-17和俄羅斯的R-37M,射程均在300-500公里範圍內。

就連美國緊急研發的AIM-260導彈,射程也僅接近300公里,遠遠達不到1000公里的驚人指標。

這意味着搭載這種導彈的戰機可以在絕對安全區域發動攻擊。舉個例子,未來中國第六代戰機搭載這款導彈,從中國大陸東部機場起飛,可以直接威脅關島附近空域的敵方戰略轟炸機,甚至能攔截預警機、加油機等高價值目標,徹底癱瘓敵方作戰體系。

“這款導彈目標獲取工作可能交給中國隱身或高空無人機完成”,著名國防分析家帕特里夏·馬林斯指出,由於大多數戰鬥機雷達探測範圍不足400公里,需要藉助無人機等外部平臺提供目標指示。

9馬赫的飛行速度是另一個顛覆性因素。這意味着導彈每秒可飛行約3公里,從發射到命中100公里外目標僅需30秒左右,極大壓縮敵方反應時間。

美國無論是B-21隱形轟炸機還是預警機等大型平臺,都無法達到音速。即使是F-22,也只能加速到2馬赫左右,根本無法逃脫9馬赫的追擊。

高超音速導彈在大氣層內高速飛行時,面臨嚴峻的氣熱效應挑戰。當導彈以高超音速飛行時,氣流劇烈壓縮產生熱能,導致表面溫度急劇升高,對彈體材料強度和內部電子設備造成極大壓力。

中國團隊在《裝備環境工程》上發表的研究論文揭示瞭解決方案:通過“電弧加熱風洞”模擬極端環境,測試導彈在高溫下的耐受能力。這種風洞可產生數千到數萬攝氏度的熱氣流,持續運行一小時以上。

實現1000公里射程面臨兩大技術瓶頸:動力系統和制導系統。中國科研團隊在這兩方面都取得了突破性進展。

動力方面,傳統固體火箭發動機一旦點火就會持續工作直至燃料耗盡。而新型導彈可能採用 “多脈衝動力系統” ,它在同一燃燒室內用阻燃隔熱層將固體燃料分隔成幾個小段,每段有獨立點火系統,實現能量的精準控制。

也有分析認爲,中國可能採用了“斜爆轟發動機”技術。該技術使用普通航空煤油爲燃料,通過“自持爆轟波”實現化學能的高效轉化,燃燒速度比傳統超燃衝壓發動機提升1000倍,燃燒室長度減少85%。

制導方面,超遠距離射擊需要跨越傳統雷達探測限制。中國新型導彈可能採用“A射B導”模式,由無人機、預警機甚至低軌衛星提供目標指示。

低軌衛星在發現目標後,可在約100毫秒內將座標傳給導彈,實現近乎“發現即摧毀”的打擊效率。

這款導彈的出現將重新定義空戰規則,傳統基於機動性的近距離格鬥概念可能徹底改變。超遠射程與超高速度的組合,將打破現有空戰戰術體系。

未來空戰模式可能變爲:隱身戰鬥機或無人機前出偵察,將目標信息通過高速數據鏈傳輸給後方平臺,後者在極限距離發射高超音速導彈實施打擊。整個交戰過程可能在敵方毫無察覺的情況下開始並結束。

這種變革不僅涉及戰術層面,更將影響戰略平衡。擁有超遠程打擊能力的一方,可在衝突初期就摧毀敵方關鍵空中節點(如預警機、加油機),迅速奪取制空權。

中國霹靂-15空空導彈總設計師樊會濤院士近期透露,中國已啓動新一代導彈的關鍵技術攻關。 他指出,“戰場上只有第一名沒有第二名,我們必須領跑”。 這種不斷突破的技術創新理念,正是中國空空導彈技術從“跟跑”到“並跑”再到“領跑”的關鍵。

未來空天領域,中國正在構建一張無形的威懾網絡。霹靂-15總設計師樊會濤院士的表述意味深長:“導彈要像孫悟空一樣,能變能打!” 這或許正是中國高超音速導彈發展的核心思維——讓武器具備多樣化的打擊方式和不可預測的作戰路徑。

衛星、預警機、無人機與導彈實時組網,意味着每個空中單元不再是孤立的武器平臺,而是龐大作戰系統中的一個智能節點。 這種體系化作戰能力,遠比單純的射程突破更具革命性。