中國殲36二號原型機首次曝光?美媒:裝上矢量發動機,2031年服役

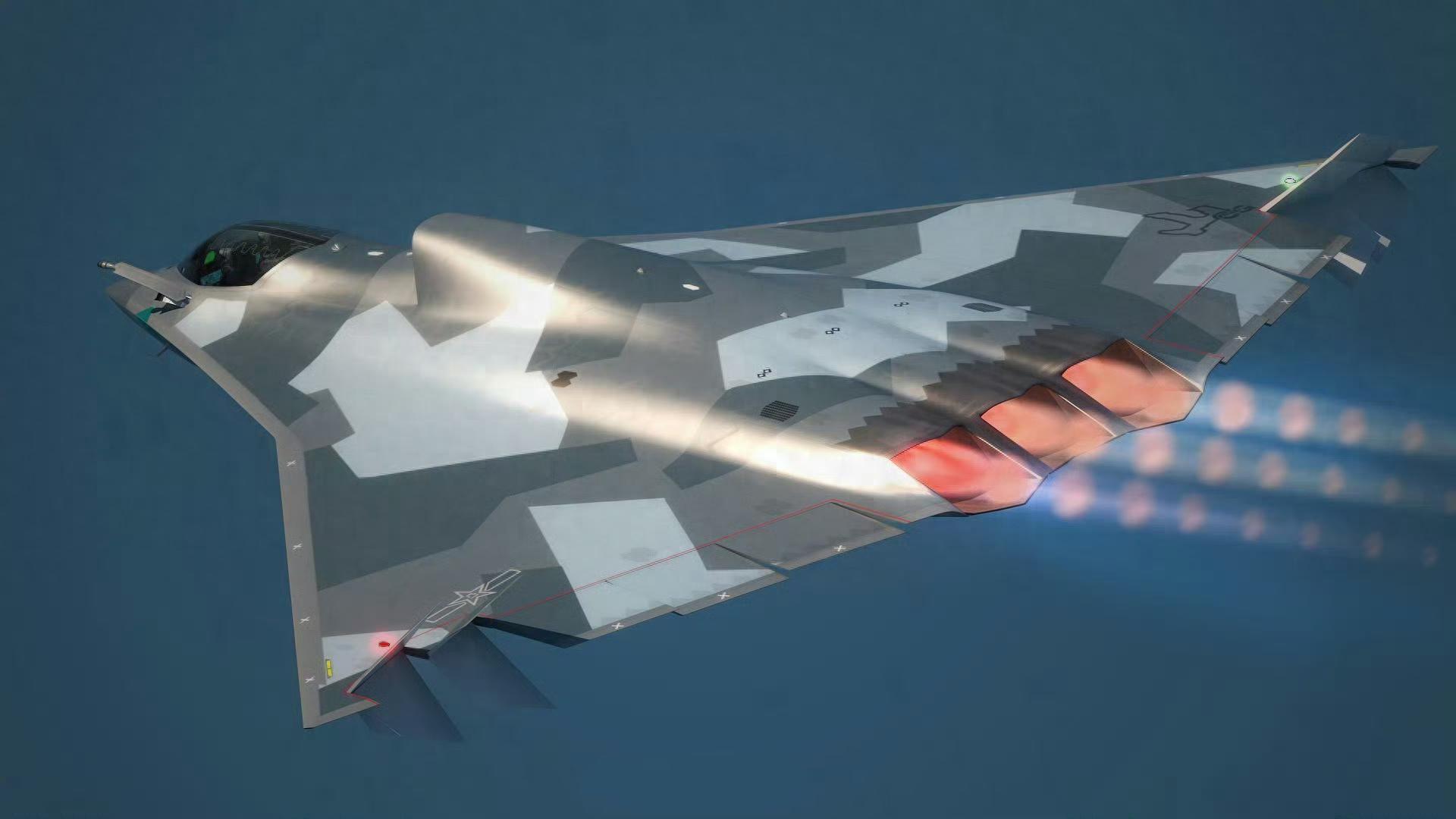

殲-36的二號原型機在黃田壩上空劃出新的航跡,尾部棱角分明的噴管在雲端若隱若現,這不再是去年那架驗證機的簡單複製,而是經過深度優化的天空獵手。

去年12月26日首飛的殲-36原型機,僅僅過去十個月就迎來了它的升級版。第二架原型機在成都飛機工業集團所在地進行飛行測試時被捕捉到多個角度的畫面,與首架原型機相比,這款三發重型戰鬥機的改動幅度之大令人驚訝。

隨機的對原有嘉萊特式的進氣道的設計將其改爲了現在的DSI設計,同時也對起落架的設計也進行了徹底的重新設計,對發動機的噴口也從原先的圓形的傳統的噴口改爲現在的矩形的矢量式的噴管等一系列的技術革新爲其帶來了更大的動力和更高的推進效率。

採用對氣動佈局的全面的深度優化和對隱身性能的全方位的深度的提升手段,使其不再是簡單的“小修小補”,而是徹底的改造。

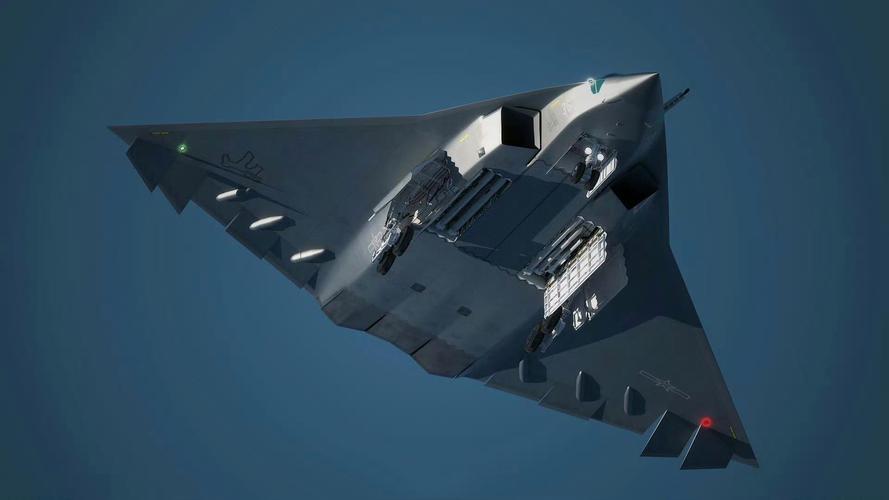

殲-36二號機最明顯的改變要數進氣道設計。首架原型機使用的嘉萊特進氣道,類似F-22的“斜切式”下側進氣道,這種設計雖然成熟可靠,但在隱身性能上存在短板。

二號機果斷換裝了DSI進氣道,就是那個看起來像鼓包的設計。這個鼓包不是簡單的隆起,而是能自然分離附面層氣流的巧妙結構,配合向前傾斜的下脣口,把雷達波反射降到最低。

中國航空工業對DSI進氣道已經喫得透徹。從殲-10B/C、殲-20到“梟龍”,這套系統玩得滾瓜爛熟。現在把它用到六代機上,等於是把隱身性能往前又推了一步。

殲-36二號機的發動機噴管從圓形變成了矩形,看上去和F-22的二維推力矢量噴管很像。這種棱角分明的噴管是爲推力矢量控制專門設計的。

推力矢量技術對六代機來說就是必需品。因爲六代機爲了隱身要把垂尾和平尾都取消,但這會嚴重影響飛行操控。矢量發動機通過靈活調節噴氣方向,產生額外控制力矩,解決了無尾翼佈局的操控難題。

美軍F-22早就用上了矢量發動機,但現在中國的殲-36把它提升到新高度。這三臺矢量發動機讓這款無尾翼戰機也能做出“眼鏡蛇機動”、“落葉飄”這些超常規動作,空戰勝率會大幅提升。

起落架的變化普通人可能不太在意,但這背後藏着重要改進。首架原型機用的是串聯雙輪起落架,就是兩個輪胎沿機身縱向排列。二號機改成並列雙輪佈局,徹底重新設計。

不管我們對底層的技術變化如何感興趣和推崇,都千萬不要小看了對輪子的“排列”方式的變化,它往往會帶來意想不到的、甚至是質的飛躍的創新。將並列的佈局設計得更爲緊湊的同時,也就爲機身的其他部分如燃油的儲存、各類的電子設備等騰出了更大的空間。結構強度與可靠性也得到提升,同時降低了維護複雜度。

起落架調整還暗示了殲-36的載彈量可能增加。有分析認爲最大起飛重量可能達到50噸,能夠容納更多武器,比如霹靂-21超遠程空空導彈或鷹擊-21高超音速反艦導彈。

就當殲-36兩架原型機接連試飛之時,美國的六代機項目還停留在紙面階段。美國空軍早在2020年就宣佈試飛了驗證機,但到現在原型機遲遲沒有消息。

特朗普今年3月宣佈波音中標美軍“下一代空中優勢”戰鬥機項目,宣稱其“已祕密試飛近五年”。但讓人費解的是,至今連一張模糊照片都沒有公佈,只有渲染圖和動畫視頻。

殲-36採用“多機並行驗證”的研發模式,就是幾架原型機同時測試不同系統,大大縮短研發週期。這種快速迭代能力讓中國在六代機研發上走在了前面。

從殲-20的研發週期推算,殲-36有可能在2031年前服役。如果這個時間表成爲現實,解放軍空軍將在亞太地區乃至全球範圍內建立起一代代差的空中優勢。

美國《戰區》網站試圖淡化這些改動的重要性,稱殲-36“並非是高度成熟、接近生產的原型機”。

但與此同時,面對中國新型戰機的多次曝光試飛,美國軍事媒體也陷入了尷尬境地,只能強調“戰機外形設計不重要”,未來空戰更需要依靠傳感與通信技術。

但換個角度看,殲-36的快速迭代證明了中國航空工業的整體成熟。當一款戰機能在十個月內實現如此重大的設計更新,這背後是整個設計、製造、測試體系的高效運轉。