微光終將成炬,照亮創新徵程——寫在第八屆中國科學院科學節舉辦之際

金風烈,萬里長天寥廓。在這盎然秋光裏,第八屆中國科學院科學節如期開幕,爲這清朗季候注入了深邃的科學意蘊。國家植物園南園的主場活動現場,層林盡染,秋英斑斕,公衆往來有序、探尋踊躍。如是種種,無不讓人感受到一種深沉而蓬勃的力量在悄然湧動。

這種力量,無關乎某項耀眼的科技成果,更非源於某個恢弘的實驗設施,而是根植於在場每個人的心中。它是公衆求解科學本真的豐沛好奇——從孩童對宇宙如何誕生的追問,到成年人對人工智能如何影響生活的探尋,這份好奇跨越年齡界限,成爲接觸科學的最初動力;它是大衆探索未知世界的熱切渴望,是對自然規律、技術革新、未來趨勢的主動求知,推動着人們跳出認知侷限,走向更廣闊的科學領域。這份力量,在個人與科學之間建立起了緊密而磅礴的精神聯結。

作爲一名長期深耕科研一線、同時視踐行科普爲自身重要使命的科技工作者,中國科學院科學節是我格外珍視的科學盛會。大衆的科學素養,正是科學研究得以紮根、創新成果得以生長的豐饒土壤;而踐行科普正是在爲這片土壤播撒科學的種子,讓創新的根系能扎得更深、延展得更廣。從2018年首次舉辦至今,這場嘹亮喊出“嗨,科學!”的科普嘉年華已行至第八個金秋,正以更開放的姿態、更豐富的內涵,成爲連接科研殿堂與社會公衆的重要橋樑。從北京主場到全國多地的特色專場,從線下實驗室的親密接觸到雲端的全景直播,科學的聲音跨越山海,奏響了一曲公衆與科學同頻共振的宏大樂章。

作爲中國科學院自主打造的標誌性科普品牌,連續八屆科學節的不懈努力,充分彰顯了中國科學院作爲國家戰略科技力量主力軍踐行“人民科學院”的誠意與擔當。“人民科學院”的使命內核,在此呈現爲具象化的科普和科學教育實踐,生動詮釋了“科學服務人民”的根本答案。

科學節始終堅持將新鮮的高端科研資源呈現給公衆,讓高精尖的科研成果走出殿堂。作爲國家最高學術機構,中國科學院依託在基礎研究、前沿技術領域的深厚積累,將科研過程中產生的“第一手資源”拿來夯實科普內容根基,公衆能直接接觸到空間科學、量子信息、腦科學等衆多前沿領域重大科技創新進展和成果。即以2025年科學節爲例,北京主場展示的“超導量子計算機”“江門中微子”等項目,均來自中國科學院近年的重大研究方向。第一手的科學接觸,確保了科普內容的權威性和前沿性,讓公衆看到“正在發生的科學”,對科學本身獲得更深入的理解。

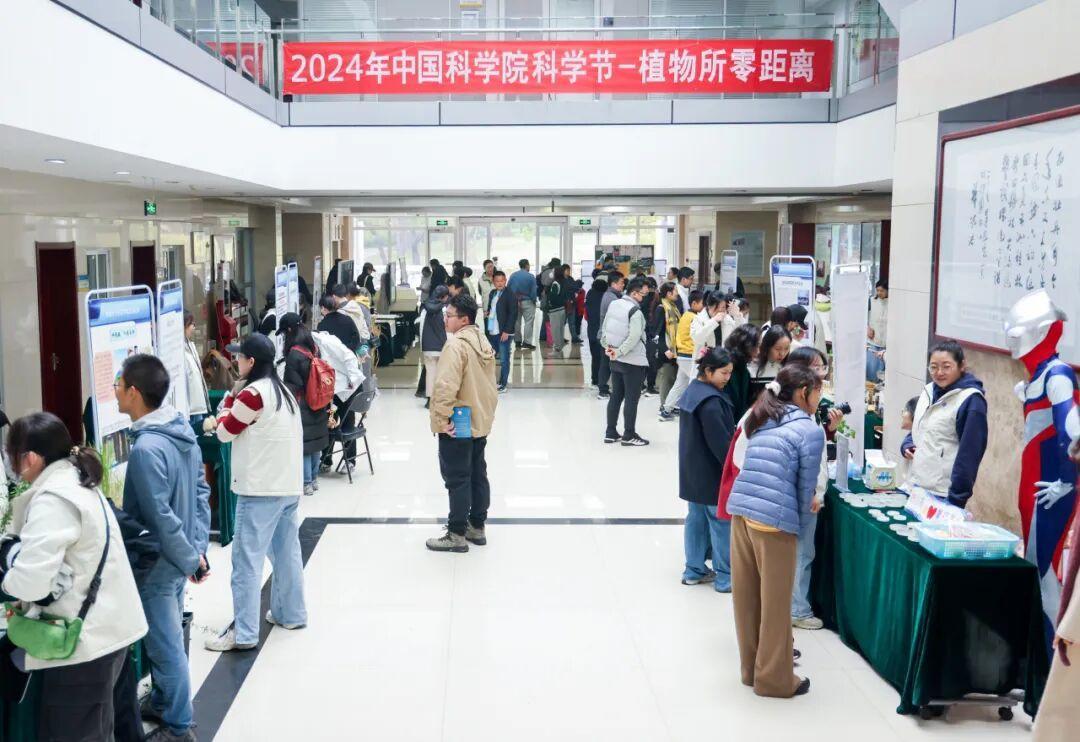

科學節堅持打破壁壘、多元互動,切實推動公衆深度參與科學。通過直觀模型展示和大量互動體驗項目,科研院所深處的前沿成果,此前在新聞報道中出現、讓人望而生畏的專業術語與數據,在這裏完成“趣味轉身”,公衆從旁觀者變成了參與者、探索者。公衆可以聆聽院士拆解科學原理,在通俗講解中感受思想深邃;可以與一線科研人員圍坐交流,就熱點議題碰撞觀點;更可以親手操作簡化的實驗設備,在動手實踐中領悟科學探索的魅力。這種從“高大上”到“接地氣”的轉化,讓科學從書本和屏幕中走出來,成爲可觸摸、可體驗、可討論的鮮活存在,構建起公衆主動參與的互動生態,讓“科學離我很近”成爲公衆的直觀感受,更激發普通人“我也能探索科學”的主體意識。

科學節堅持打造跨界融合試驗場,貼合公衆需求探索新表達,提升傳播吸引力,讓科學不枯燥、知識更鮮活。它將科學與戲劇、音樂、藝術等結合,以藝術詮釋科學、用人文解讀價值,爲科普創新提供了試驗樣本。近年來,北京主場活動包括“嗨劇場”“創新展”“創工坊”“零距離”“科學之美”“科創薈”等多個版塊,將科學思想、科學知識與戲劇、脫口秀、演講、實驗等多種形式融合,這種獨特的轉譯能力,讓高冷的科學變得趣味盎然、親切可喜,構建起一個兼具專業性、趣味性與參與性的科學傳播場景,顯著提升公衆參與科學的熱情,切實推動科普落地見效。

“人民科學院”的信念正是讓科學紮根人民、服務人民,在科普實踐中則既要以人民需求爲導向傳播科學,更要以科學賦能人民認知與發展,最終推動科學轉化爲人民的創新能力與發展動力,匯聚成民族創新的磅礴力量。中國科學院科學節作爲科學普及和科學教育活動的標杆實踐,正是“人民科學院”宗旨的生動註腳。它以播撒科學種子爲使命,實現科學精神的全民浸潤,讓每個普通人都能在科學探索中實現自我提升。“科技強國”理念從口號轉化爲全民共識,人民不僅是科學成果的受益者,更成爲創新創造的參與者——這便形成了“以科學興民、以民興科學”的完整閉環。

中國科學院連續八屆科學節,向公衆交出了一份內涵厚重、篤行不怠的科普與科學教育答卷。在科學普及層面,它打破了高端科研與公衆之間的壁壘,搭建起平等對話的堅實橋樑,讓科研成果走進大衆視野、融入日常生活,破解了高端科研資源科普化這一難題。在科學教育方面,它發揮了築基賦能的作用:以沉浸式體驗點燃青少年的科學興趣,培育其探究思維與實踐能力,助力創新人才後備力量;同時以豐富的科學教育內容爲支撐,推動公衆逐步構建科學思維框架,讓科學精神浸潤人心、紮根生長。這種“普及拓廣度、教育增深度”的雙輪驅動,不僅構建起科學紮根人民、賦能人民的良性生態,更彰顯了中國科學院行穩致遠的社會使命擔當。

面向科技強國建設新徵程,中國科學院將持續提升公衆科學日、科學節等科普品牌影響力。深耕科普沃土,推動高端科研資源轉化爲人民喜聞樂見的科普產品,讓科學融入日常生活,讓崇尚創新、追求創新成爲社會風尚;紮實穩健推進全民科學素養培育,共促科學教育發展,面向未來協力培養具備全球視野的創新人才,爲實現高水平科技自立自強、建設科技強國築牢根基。

在這科學的嘉年華里,我彷彿看到每個人都正在成爲一束“科學微光”——部分青少年因體驗萌發科研夢想,普通公衆因認知提升主動參與科普傳播、投身創新事業,科學的火種正在悄然中積累力量、蓄勢待發。我相信,無數的科學微光交織匯聚,必將凝聚成恢弘璀璨的科學星圖,在中華民族偉大復興的壯闊征程上熠熠生輝。

作者:楊玉良,中國科學院學部科學普及與教育工作委員會主任、中國科學院院士。