解碼光的“指紋”(下):如何將光學分析實驗室“裝進”芯片

在上篇中,我們回顧了光譜學如何成爲科學家手中解讀物質“光學指紋”的利器。但傳統光譜儀的“龐大身軀”仍是其走向更廣闊天地的枷鎖。如今,一場由微型化帶來的變革正在打破這一侷限。中國科學技術大學與武漢大學的聯合團隊,成功研製出像芯片一樣微小的紫外光譜儀,將實驗室級別的分析能力,凝聚在方寸之間。本期(下篇),我們將深入這項突破性技術的核心,看它如何以精巧的設計與前沿的算法,爲我們開啓一個“無處不光譜”的感知新時代。

雖然光譜儀聽起來很高科技,但其實在日常生活中我們早已接觸過它的“簡化版”。比如交警使用的呼氣式酒精檢測儀和地鐵的液體安全檢測器,很多都採用了近紅外光譜分析技術。儘管這些光譜設備性能普通、功能簡單,但仍有手掌大小,更遑論性能更優、功能更完備的實驗級光譜儀了。

某種呼氣式酒精測試儀

(圖片來源:Wikipedia)

爲了突破這一侷限,中國科學技術大學的孫海定教授iGaN實驗室,聯合武漢大學劉勝院士團隊,成功研製出微型化紫外光譜儀芯片,單個像素的尺寸僅爲300μm×300μm,光譜分辨率和響應速度卻不輸傳統紫外光譜儀。

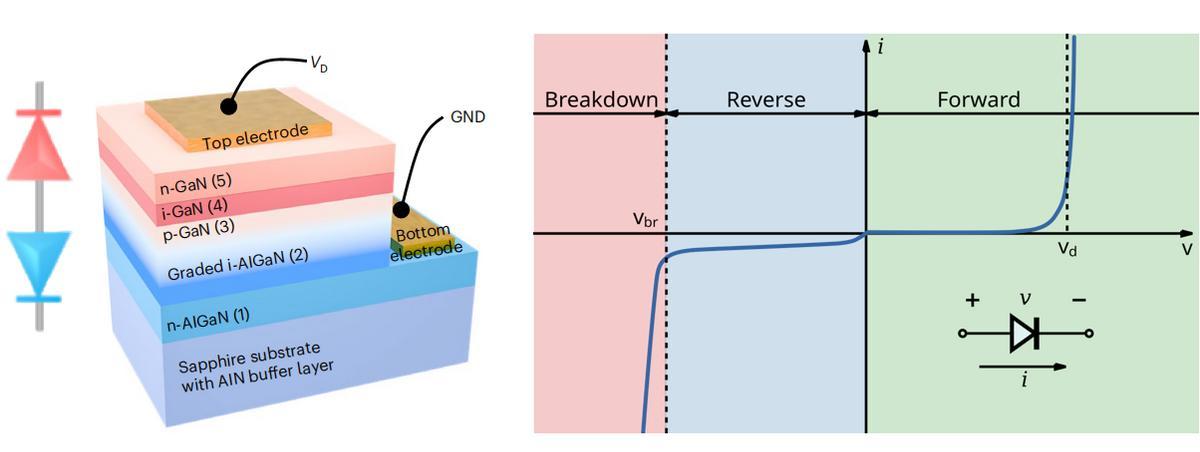

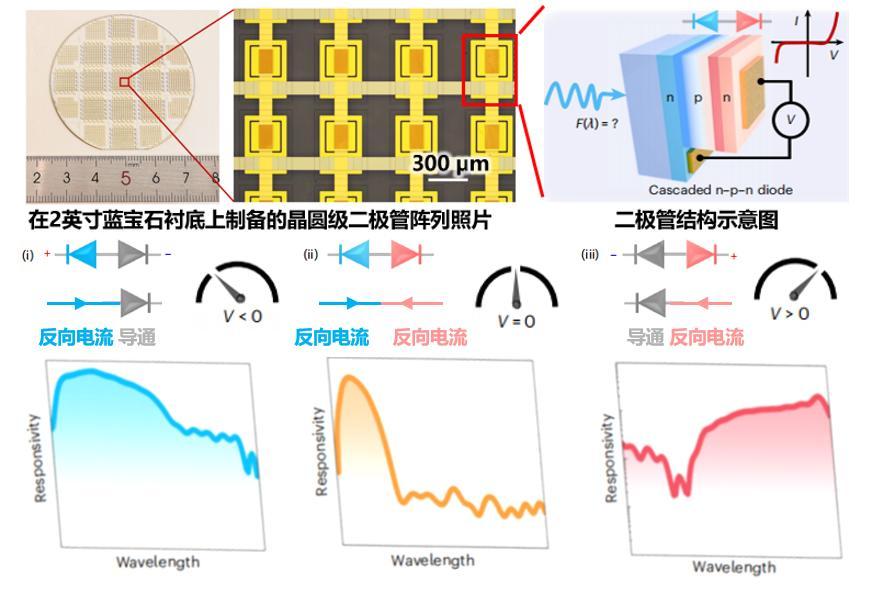

這項技術的創新之處在於,它不依賴傳統的幾何分光與機械掃描,而是基於氮化鎵(GaN)基垂直級聯n-p-n光電二極管陣列,結合深度神經網絡算法,實現了高精度光譜探測與高分辨率多光譜成像。

其中,n-p-n光電二極管由兩個不對稱的p-n二極管垂直級聯組成。不考慮漏電和反向擊穿的情況,二極管具有典型的單向導電特性,其電流只能從陽極流向陰極,無法反向導通。

即當二極管兩端施加正向電壓時(不考慮導通電壓),二極管進入“開啓”狀態,正向電流隨正向電壓的升高而顯著增大;當二極管兩端施加反向電壓時,二極管處於“關閉”狀態,此時反向電流幾乎爲零。

垂直級聯n-p-n光電二極管結構示意圖(左)及二極管的電流-電壓特性曲線(右)

(圖片來源:參考文獻[1](左)及Wikipedia(右))

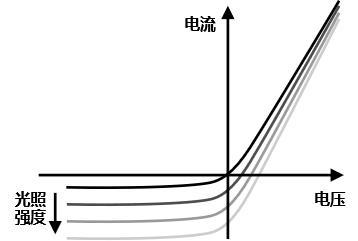

光電二極管與常規二極管基本相似,但當有能量充足(大於材料的禁帶寬度)的光子照射在光電二極管上時,會激發結區的半導體材料產生電子-空穴對,並在外加電場的作用下定向移動形成光電流,改變二極管的電流大小,從而將光信號轉換爲電信號。當外加電場爲負時,光生電子-空穴對快速分離並流向外電路,使反向電流顯著增大,因此反向偏壓下光電二極管的光信號轉換效率、響應速度和檢測靈敏度都顯著提升;而正向偏壓下,光電二極管的光生電流被正向導通電流掩蓋,失去光敏功能,與普通二極管幾乎無異。

光電二極管的電流-電壓特性曲線隨外界光照強度的變化

(圖片來源:作者繪圖)

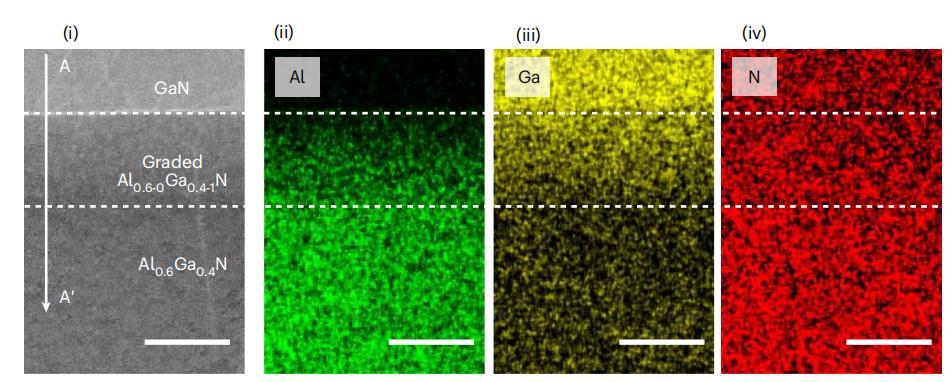

對於常規的氮化鎵基(GaN)或鋁鎵氮基(AlGaN)光電二極管而言,它們僅能對單一波長附近的窄波段紫外光進行選擇性吸收和響應,該波長由材料的禁帶寬度唯一決定。爲了擴大二極管對紫外光的響應帶寬,孫海定教授iGaN實驗室團隊(以下簡稱iGaN團隊)生長了一層鋁組分梯度變化的AlGaN外延層,使該材料的禁帶寬度隨Al組分變化,實現了從250nm從(Al0.6Ga0.4N,深紫外波段)至365nm(GaN,近紫外波段)的寬光譜連續調控。

Al0.6-0Ga0.4-1N外延層的掃描透射電子顯微鏡及對應的X線能量色散譜元素分佈圖

(圖片來源:參考文獻[1])

進一步地,iGaN團隊將一個常規的GaN基二極管(頂部)和一個梯度漸變的AlGaN二極管(底部)反向垂直級聯在一起,以此實現了電可調諧的雙向光譜響應,使器件具備了紫外光譜分析的可能性。當有未知光線照射時,該級聯光電二極管主要有三種工作模式。

n-p-n級聯光電二極管在不同偏壓下工作時的光譜響應

(圖片來源:參考文獻[1])

在負偏壓狀態下(V<0),底部二極管反偏工作,頂部二極管正偏導通(類似於單向導線)。此時,底部二極管產生大量的電子-空穴對並形成反向的光電流,由於兩個二極管方向相反,底部二極管的反向電流恰好與頂部二極管的正向導通方向一致,因此可順利正向通過頂部二極管,最終形成穩定的光電流回路。得益於梯度漸變的AlGaN二極管的寬光譜響應特性,此時器件呈現寬帶響應。

在正偏壓狀態下(V>0),底部二極管正偏導通,頂部二極管反偏工作,器件主要響應常規的GaN基二極管對應的長波長波段。

在零偏壓狀態下(V=0),當入射光爲波長較短時,電子-空穴對主要由底部二極管產生;當入射光波長較長時,底部與頂部的二極管均能產生電子-空穴對,但由於兩個二極管方向相反,兩組電子-空穴對會相互抵消,最終器件僅保留對短波長光的窄帶響應。

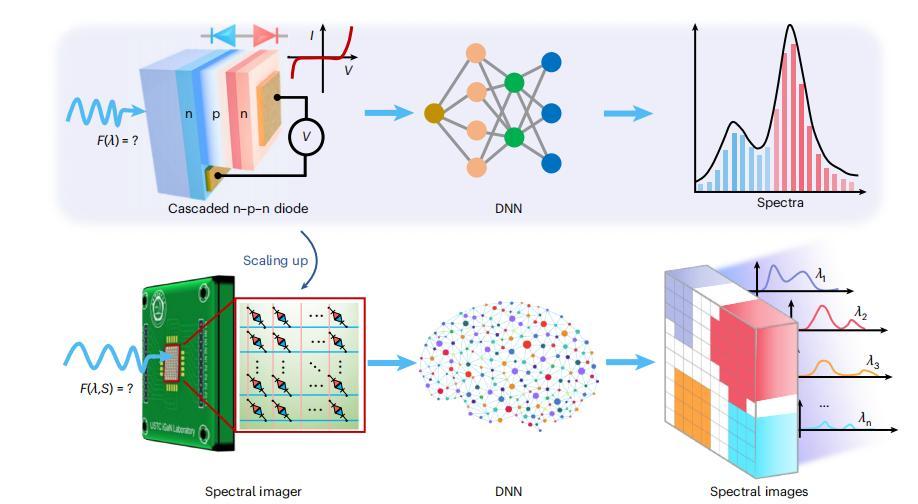

由於該器件在不同偏壓下、對不同波段紫外光的響應程度不同且具有充分的正交性,因此該級聯光電二極管能夠通過外加偏壓,調控光譜儀的響應特性,從而實現電壓可調的雙向光譜響應。該器件的峯值波長精度約爲0.62nm,響應速度小於10ns,工作帶寬爲250-365nm,此前的微型光譜儀無法覆蓋這一波段。採集該器件的光響應數據,並將其用於算法訓練後,便可通過深度神經網絡(DNN)的重建算法測量未知入射光的光譜。

單個級聯光電二極管(上)及片上光譜成像儀(下)的工作原理示意圖

(圖片來源:參考文獻[1])

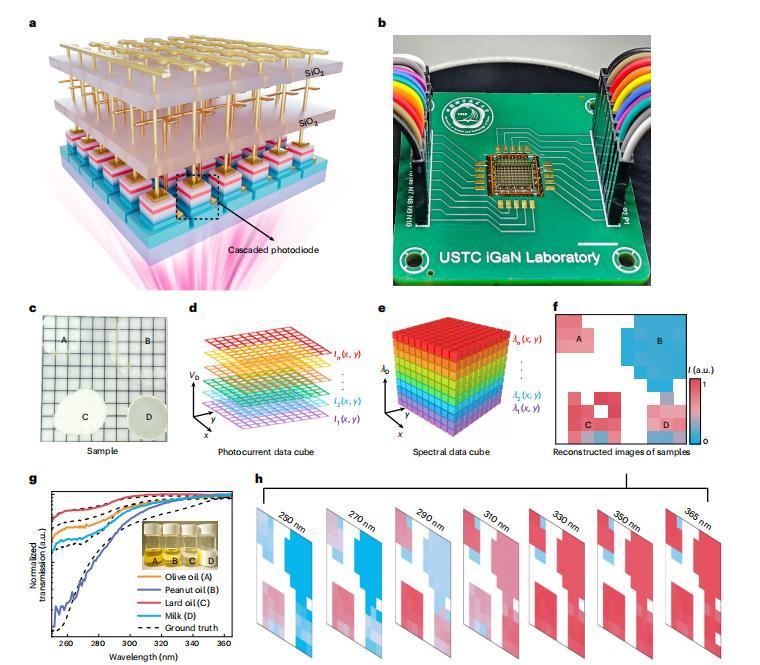

在此基礎上,iGaN團隊進一步製備了10×10的級聯光電二極管陣列,每個陣列的總面積僅爲1×1平方釐米。基於已有的數據模型和重建算法,iGaN團隊最終構建出一個微型片上光譜成像儀,並且每個二極管均可作爲獨立的紫外光譜分析儀。

微型光譜成像儀芯片的示意圖(左)及鍵合引線在PCB板上的實物照片(右)

(圖片來源:參考文獻[1])

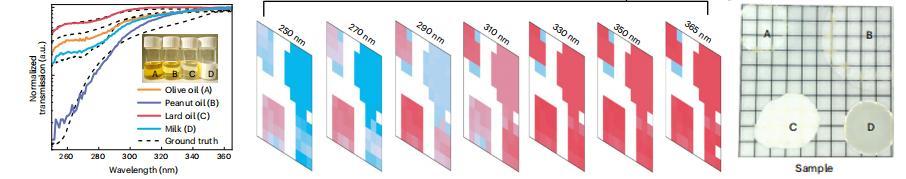

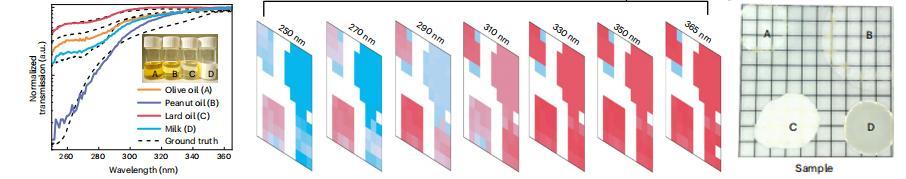

爲驗證成像儀芯片的性能,iGaN團隊利用其對橄欖油(A)、花生油(B)、動物油(C)和牛奶(D)四種有機物液滴進行了光譜成像,並通過其在紫外波段的吸收特性,清晰呈現出四種材料的空間分佈及透射特性,測試結果與商用光譜儀高度一致,空間分辨率高達300μm×300μm,進一步驗證了光譜成像芯片的可靠性。

光譜成像儀芯片與商用光譜儀測得的有機物透射光譜對比圖

(圖片來源:參考文獻[1])

相較於傳統光譜儀,這款微型光譜成像儀在顯著縮小體積、提高空間分辨率、降低生產成本的同時,還具有更高的便攜性、靈活性和可集成性,在許多全新場景中展現出廣闊的應用潛力。

光譜成像儀芯片在不同波長下重建得到的樣品光譜圖像(左)及樣品照片(右)

(圖片來源:參考文獻[1])

例如,微型光譜儀能夠輕鬆搭載於無人機和機器人中,能夠突破人工檢測的場景限制,在環境監測、工業巡檢、農業生產等領域實現高效、精準且無人化的作業,大幅拓展光譜分析技術的應用邊界;微型光譜儀成本較低,能夠與其他傳感器相互集成,構建大規模分佈式監測系統,實現多參數協同監測的立體化感知,形成覆蓋廣、密度高、全流程的監測網絡。

更重要的是,芯片化的光譜儀或光譜成像儀能夠輕易集成到手機和可穿戴設備中,讓人們可以隨時隨地識別果蔬表面的農藥殘留、鑑別珠寶首飾的材質真假、檢測呼出氣體的特定成分、判斷飲用水的純淨度和空氣中的污染物含量。這種便攜式光譜檢測手段,不僅打破了傳統光譜分析對專業場景、大型設備的依賴,更讓普通大衆能以極低的門檻享受科技帶來的安全與便利。

或許不久後,微型光譜儀將重新定義光譜分析技術的應用邊界,爲智慧生活與產業升級注入全新動能。

參考文獻:

[1]Yu, H., Memon, M.H., Yao, M. et al. A Miniaturized Cascaded-Diode-Array Spectral Imager. Nat. Photon. (2025). https://doi.org/10.1038/s41566-025-01754-6

出品:科普中國

作者:梁坤 高志祥(中國科學技術大學)

監製:中國科普博覽