陽光下的魔術:光如何“喚醒”沉睡的種子?

種子能否順利萌發,是植物完成生命週期的第一道門檻。而對於農業生產來說,發芽率高低又直接關係到糧食產量和作物質量。我們可能從初中就已經知道了,影響種子萌發的因素很多,包括溫度、水分、氧氣和光照。

在這之中,光照是一個長期被關注的關鍵因素。1786年,科學家就已經發現東爪草(Tillea aquatica)種子在光照下才會達到最高發芽率,而到1926年科學家就已經至少發現有930種植物種子的發芽與光照有關。因此,從這一點來說,光不僅是植物合成營養物質的能量來源,它同時也是一種信號,讓種子判斷何時開始生長。

然而,光具體又是如何影響種子萌發的呢?近些年以來,隨着分子生物學的發展,科學家們逐漸揭示出植物體內存在一類能夠感受光的分子,它們被稱爲光敏色素(phytochromes)分子。光敏色素能夠感受到紅光和遠紅光,在調節種子的休眠與萌發過程中發揮着重要作用。但是光信號是如何從光敏色素傳遞下去,又是如何調節植物體內激素,從而讓植物對光信號產生反應,這個過程科學家們卻並不清楚。

不過最近,我們團隊(中國科學院華南植物園)在《Plant Communications》期刊發表的研究,爲這一問題提供了新的答案。

我們團隊使用了擬南芥作爲研究材料。擬南芥是一種常見的十字花科小草本植物,原產於歐亞大陸,在全球的實驗室裏都被廣泛應用。它的基因組較小,生命週期短,種植和觀察都很方便,因此被視爲植物學研究中的模式生物。許多關於植物生長和發育的分子機制,都是首先在擬南芥中被發現的。

擬南芥

(圖片來源:Wikipedia)

在本研究中,核心的研究物質是植物的光敏色素。如前所述,光敏色素是植物體內能夠感受光信號的分子,它們能夠識別不同波長的光,並把這些信息傳遞到細胞內部。在不同波長光照下,它們的分子結構會發生可逆變化,從而在“活躍”與“失活”狀態之間切換。這一特性使得光敏色素能將外界光信號轉化爲細胞內的反應。除了在種子萌發中發揮作用之外,光敏色素還參與了植物幼苗的伸長、生物鐘調節以及開花時間的控制等過程。在擬南芥中,光敏色素家族尤其清晰,因而成爲研究光信號機制的重要突破口。

在擬南芥中,發現了五種光敏色素,分別是phyA到phyE。其中,phyB在調控種子萌發方面作用最爲顯著。研究表明,phyB主要感受紅光和遠紅光信號:當種子接受紅光照射時,phyB被激活,從而促進萌發;而在遠紅光下,phyB則處於失活狀態,種子通常保持休眠。

但僅知道這一過程,還無法解答主要的問題:光信號是如何在植物體內傳遞的。不過在這項研究中,我們團隊發現了一種重要的蛋白質——BP(也稱爲KNAT1)。這種蛋白質原本存在於種子中,但通常會很快被分解,因此在黑暗條件下,它在細胞中的含量很低。

當光照激活phyB後,phyB會與BP結合,使BP不容易被分解。這樣,BP就能夠在細胞中積累到足夠的量,開始發揮調控作用。進一步的實驗結果表明,BP能夠抑制與脫落酸(ABA)合成相關的基因表達,從而降低ABA水平。

由於ABA是一種抑制種子萌發的激素,水平下降後,萌發過程就更容易發生。由此可見,BP在光依賴的種子萌發中起到了連接光信號與激素調控之間的關鍵作用。

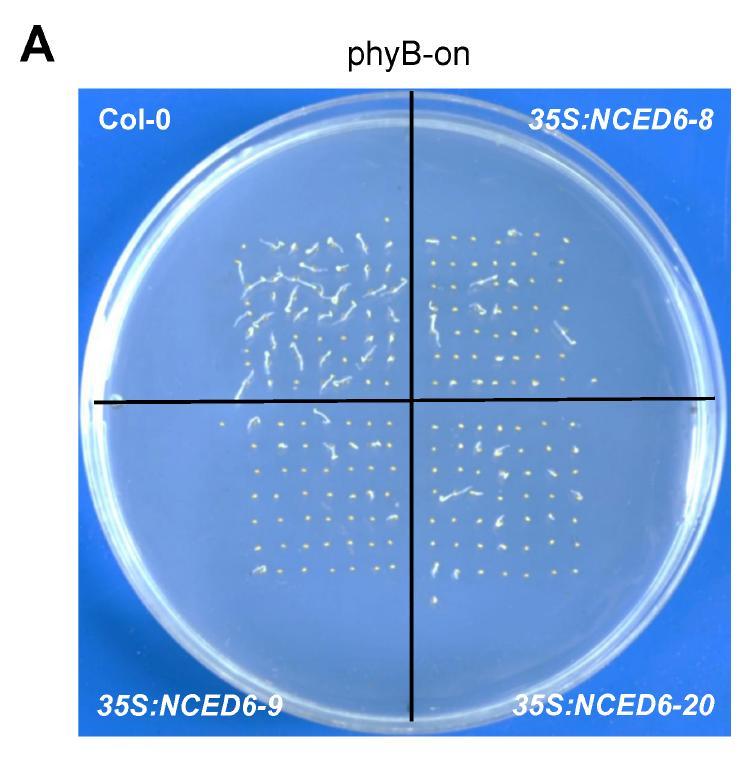

在擬南芥中過量表達ABA合成基因NCED6後,ABA過量合成,導致擬南芥的萌發被抑制,但ABA未過量合成的對照組(Col-0)則正常萌發

(圖片來源:中國科學院華南植物園)

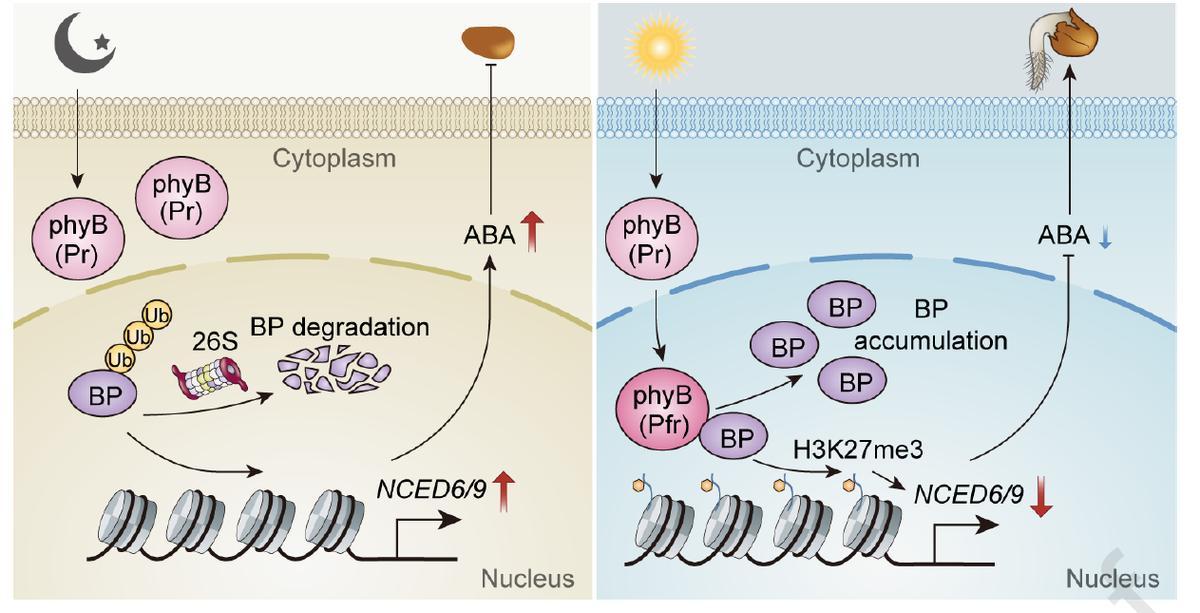

我們團隊通過對phyB和BP作用的研究,發現了光信號影響種子萌發的詳細過程。首先,紅光照射會激活phyB,使其進入活躍狀態。被激活的phyB能夠與BP結合,從而阻止BP在細胞中被迅速分解。

接着,隨着BP的積累,它會抑制與脫落酸(ABA)合成相關的基因的表達,導致ABA水平下降。由於ABA的主要功能是抑制種子萌發,當其含量降低後,種子便更容易完成從休眠到萌發的轉變。

因此,這項研究明確了一條新的信號通路:“phyB–BP–ABA”通路。在光照條件下,這條通路被激活,從光信號的接收開始,一步步傳導到激素水平的變化,最終推動種子萌發。這條機制爲我們理解光信號如何具體作用於種子提供了完整的解釋。

研究發現的“phyB–BP–ABA”信號通路

(圖片來源:中國科學院華南植物園)

這條“phyB–BP–ABA”信號通路的發現,不僅補充了光調控種子萌發的科學圖景,也爲農業生產和作物改良提供了新的思路。

在農業生產中,種子是否能夠同時、整齊地萌發,被稱爲齊苗率。齊苗率高意味着田間作物的個體生長比較一致,後續的田間管理更加容易,最終產量也更穩定。相反,如果種子發芽時間差異過大,就會導致田裏出現大小苗,部分植株搶佔了更多資源,最終造成減產。因此,理解光與激素的調控關係,有助於科學家通過育種或栽培措施,提高作物的齊苗率。

在環境適應方面,這一研究同樣具有意義。對於乾旱、鹽鹼或低溫等逆境環境,過早發芽往往導致幼苗無法存活。若能通過調控光敏色素和BP的作用,使種子在不利條件下維持休眠,而在條件改善後再快速萌發,就可能提升作物在極端環境下的成活率。隨着氣候變化帶來的不確定性增加,這類調控機制對於糧食安全尤爲重要。

這項研究展示了基礎科學如何逐步走向應用:從揭示光敏色素、BP蛋白與激素之間的關係,到爲農業生產提供新的思路。理解種子萌發的分子機制,不僅拓展了我們對植物生命過程的認知,也爲應對農業中的實際問題提供了潛在的解決途徑。而這正是基礎研究的價值所在。

出品:科普中國

作者:劉勳成(中國科學院華南植物園)

監製:中國科普博覽