解碼光的“指紋”(上):從三棱鏡到光譜儀,讀懂光與物質的對話

正如每個人的指紋都獨一無二,不同物質對光的“反應”也各不相同——它們會獨特的方式吸收或反射不同波長的光線,形成自己專屬的“光學指紋”。而光譜儀,就是能夠讀取這些光學指紋的“偵探工具”。

傳統的光譜儀往往體積大、價格高,通常只能用於實驗室分析。近日,中國科學技術大學微電子學院的孫海定教授iGaN實驗室,聯合武漢大學劉勝院士團隊,成功研製出微型紫外光譜儀芯片,並實現了片上光譜成像,將原本“笨重”的光譜儀壓縮至芯片級別,在顯著縮小體積、降低生產成本的同時,賦予其更高的便攜性和靈活性,爲紫外光譜技術在環境監測、生物醫療、工業質檢等場景的多元應用開闢了廣闊空間。

本期(上篇)將回溯光譜學的誕生,揭開光與物質相互作用的神祕面紗,看科學家如何利用這一利器,在科研、醫療與工業的廣闊天地中,讀懂光與物質的“對話密碼”。

臺式光譜儀

(圖片來源:Wikipedia)

光譜:物質的光學指紋

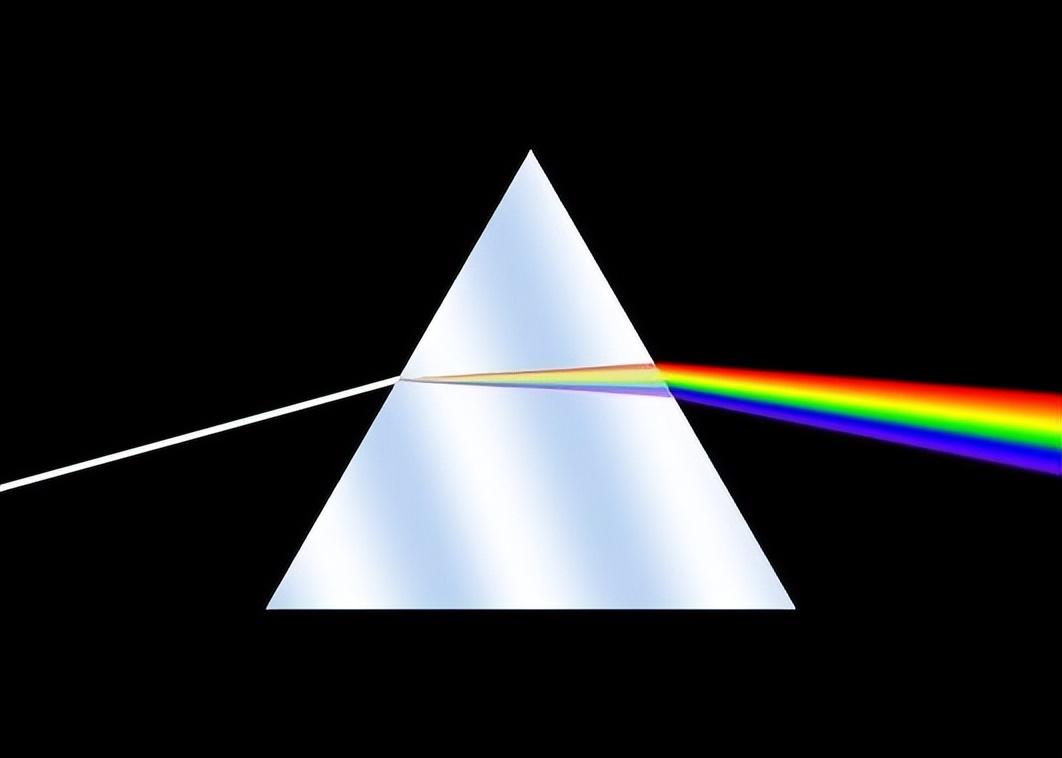

光的本質是電磁波,其波長和頻率直接決定了光的顏色和能量,單一波長(或頻率)的光便是單色光。在日常生活中,我們所接觸到大部分光都是由不同頻率的單色光波組成的複色光。當一束光通過棱鏡、光柵等光學系統分光後,不同波長的單色光會相互分離,被色散開的單色光按波長(或頻率)大小依次排列形成的圖譜就叫做“光譜”。

早在1666年,物理課本上的老熟人,英國物理學家牛頓就利用三棱鏡將太陽光分解成紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色的光,這些光分散在不同位置上,形成了世界上第一個光譜。

三棱鏡分光示意圖

(圖片來源:Wikipedia)

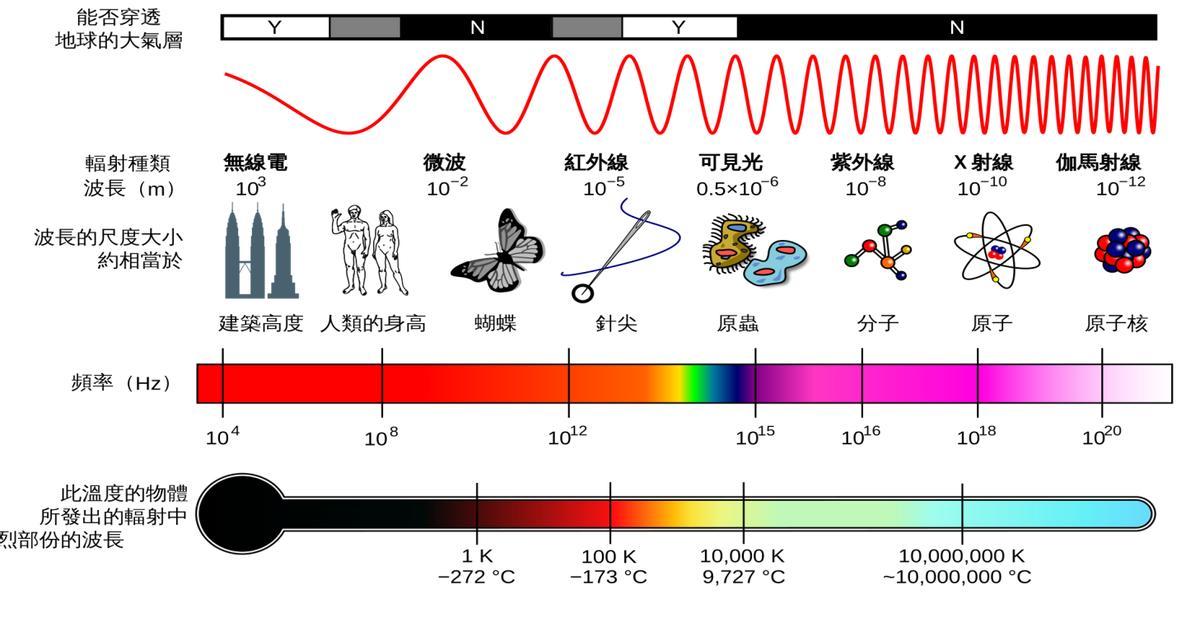

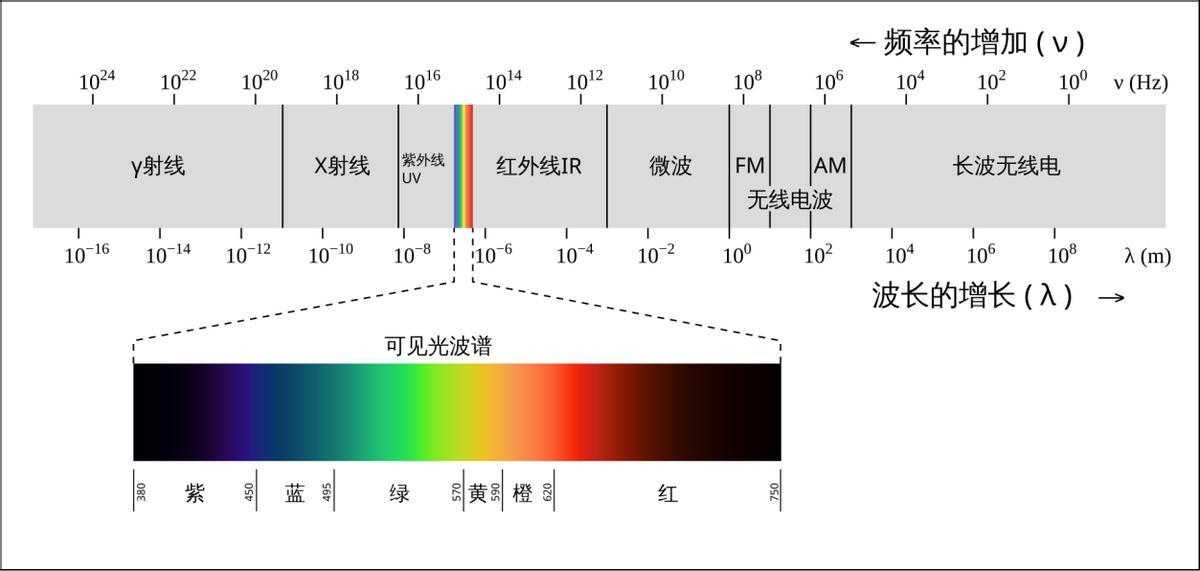

人眼能看到的可見光只是電磁波大家族中的一小部分,事實上,還存在紫外光、X射線、太赫茲波、γ射線,以及紅外光、太赫茲波、微波、無線電波等我們看不見的電磁波。因此,光譜的內涵並不侷限於“七色光”的範疇,而是一幅更廣闊的“電磁波全景圖”。光譜不僅是人類認知光的基礎,更是探索物質世界、推動技術應用的關鍵工具。人類對光譜的研究與利用,本質就是不斷解鎖這幅“全景圖”的過程——每一段不可見的光譜,都是拓展認知邊界、推動技術革新的鑰匙,也讓“光”的價值,滲透到科學、生活與產業的每一個角落。

電磁波分佈示意圖

(圖片來源:Wikipedia)

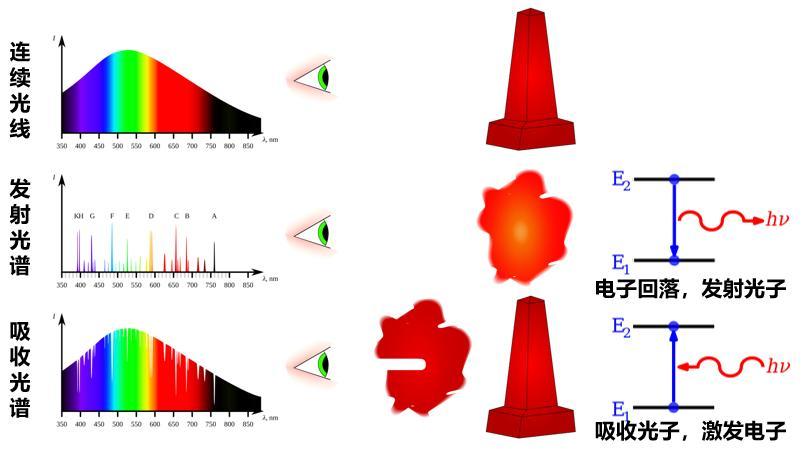

根據光與物質相互作用的方式,光譜主要分爲發射光譜、吸收光譜和散射光譜三大類。

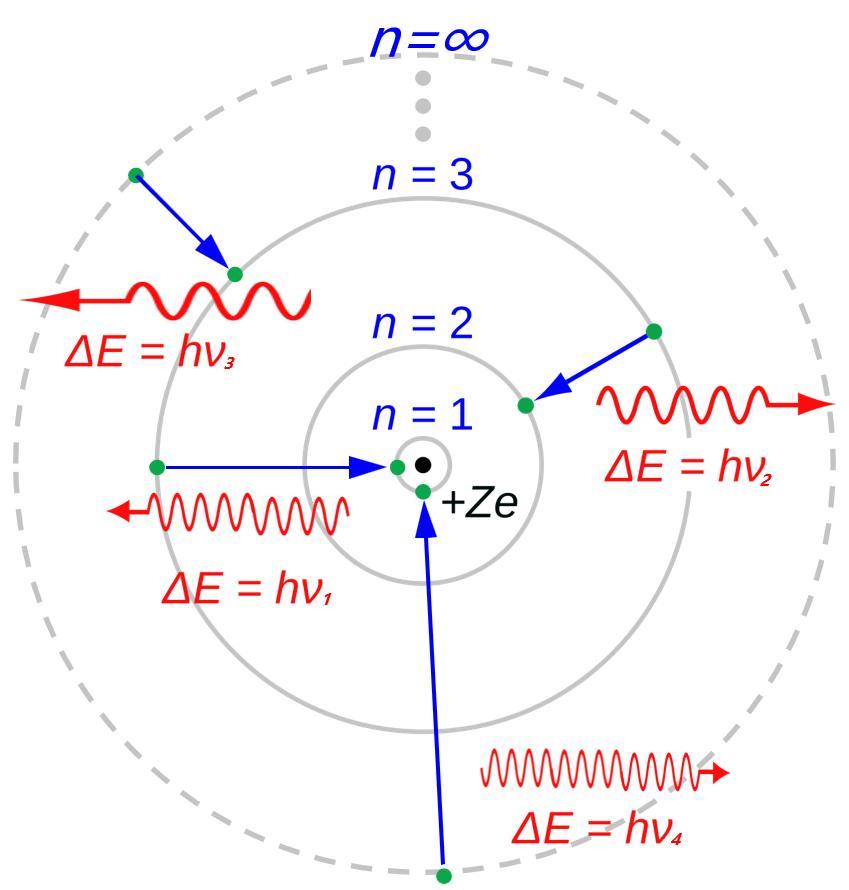

發射光譜研究的是物質自身發射的光,例如熒光/磷光光譜(光致發光)、火焰發射光譜(熱致發光)、電弧發射光譜(電致發光)、激光誘導擊穿光譜(激光能量激發)。當物質吸收外界能量(如光能、熱能、電能),使內部電子從基態躍遷至激發態,當電子回落至基態時,能量會以“光”的形式釋放出來。釋放的能量越大,發射光的頻率就越高、波長就越短。

原子的玻爾模型示意圖

(圖片來源:Wikipedia)

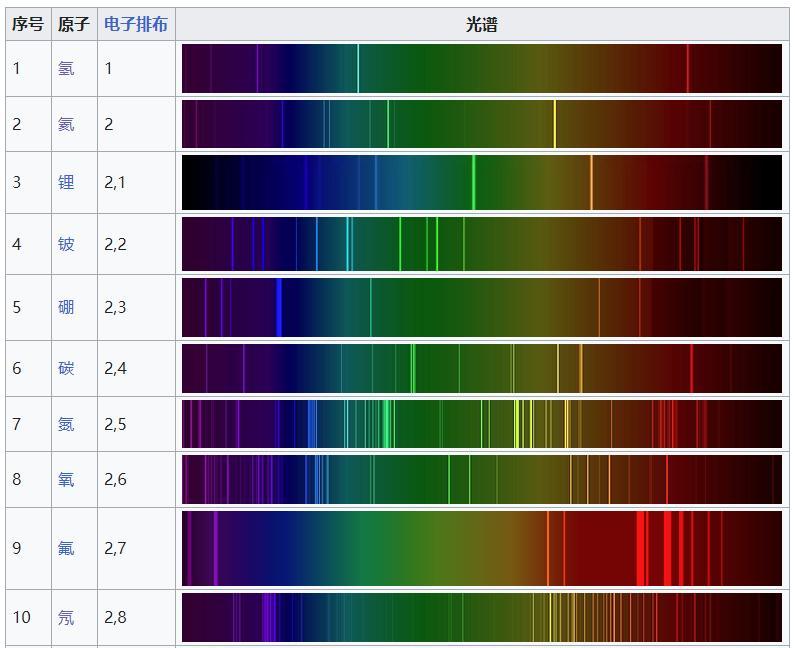

由於不同原子、分子等微觀粒子的物理結構和能級結構存在本質差異,因此電子在不同能級間躍遷時,發射光的波長也不盡相同。每種微觀粒子都會形成一套獨特的發射譜線,這些譜線的波長由粒子的能級結構嚴格決定,具有“唯一性”與“特異性”(即不會與其他粒子完全重合),這種特性使光譜成爲微觀粒子的“光學指紋”,是科學研究與工業檢測中識別元素種類、分析物質成分的核心判斷依據。

前十種元素的原子譜線對比

(圖片來源:Wikipedia)

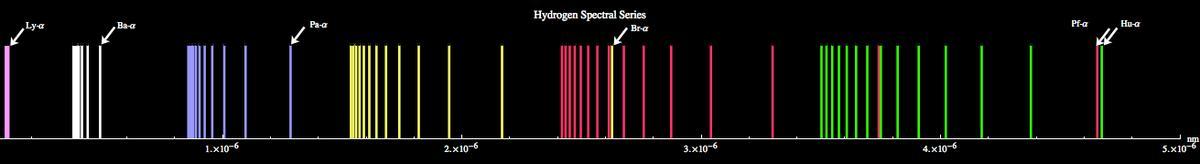

以氫原子譜線爲例,按躍遷能級的不同,其發射譜線清晰分佈在紫外、可見光、紅外等多個波段,每一條譜線都具有明確且唯一的波長。其中656.3nm(紅光)、486.1nm(藍綠光)、121.6nm(紫外光)等幾條譜線強度較大,通常是光譜研究中識別氫元素的直接依據和核心觀測對象。

氫原子譜線(紫外-紅外波段)在對數刻度下的視覺對比圖

(圖片來源:Wikipedia)

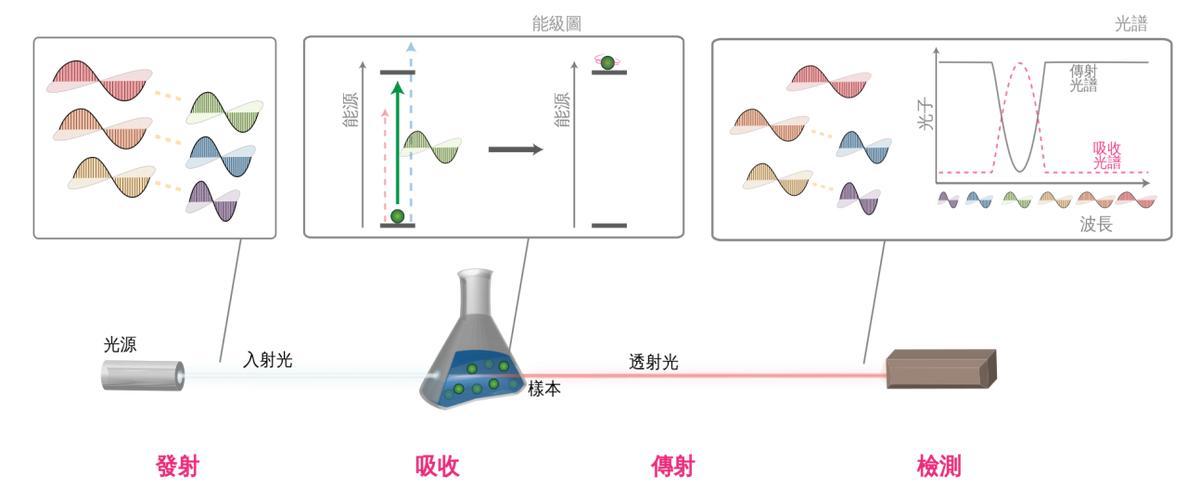

與發射光譜相反,吸收光譜研究的是物質吸收了哪些光,例如紅外吸收光譜、紫外-可見吸收光譜、X射線吸收光譜等。當連續波長的光穿過某種物質時,物質會選擇性吸收與其內部電子能級躍遷匹配的波長的光(即“共振吸收”),導致這些波長的光強度減弱。通過研究入射光與出射光的強度差異,我們就能推斷出物質對不同波長光的吸收能力(或透射能力),也能通過與已知物質的吸收譜線一一比對,反推出待研究物質的微觀結構與成分組成。

吸收光譜的產生示意圖

(圖片來源:Wikipedia)

在光譜圖中,發射譜是一組亮線,吸收譜則是一組暗線。從能量轉移的角度來看,吸收光譜是入射光的能量轉移到微觀粒子上,使其從能量較低的能級基態或較低能級遷至較高能級;而發射光譜則正好相反,它是先將微觀粒子激發至任意高能級,待粒子回落至低能級時向外發射出光子而產生。

在兩個能級間,粒子受激躍遷時吸收的能量與回落時釋放的能量完全相等,對應光子的能量和波長也完全一致,因此在同一物質的吸收光譜與發射光譜中,譜線的位置會精確對應。不過,由於發射譜涵蓋了粒子從所有高能級向任意低能級回落的全部躍遷行爲,因此通常會比吸收譜更豐富一些。

發射光譜相與吸收光譜的產生原理和譜線示意圖

(圖片來源:Wikipedia)

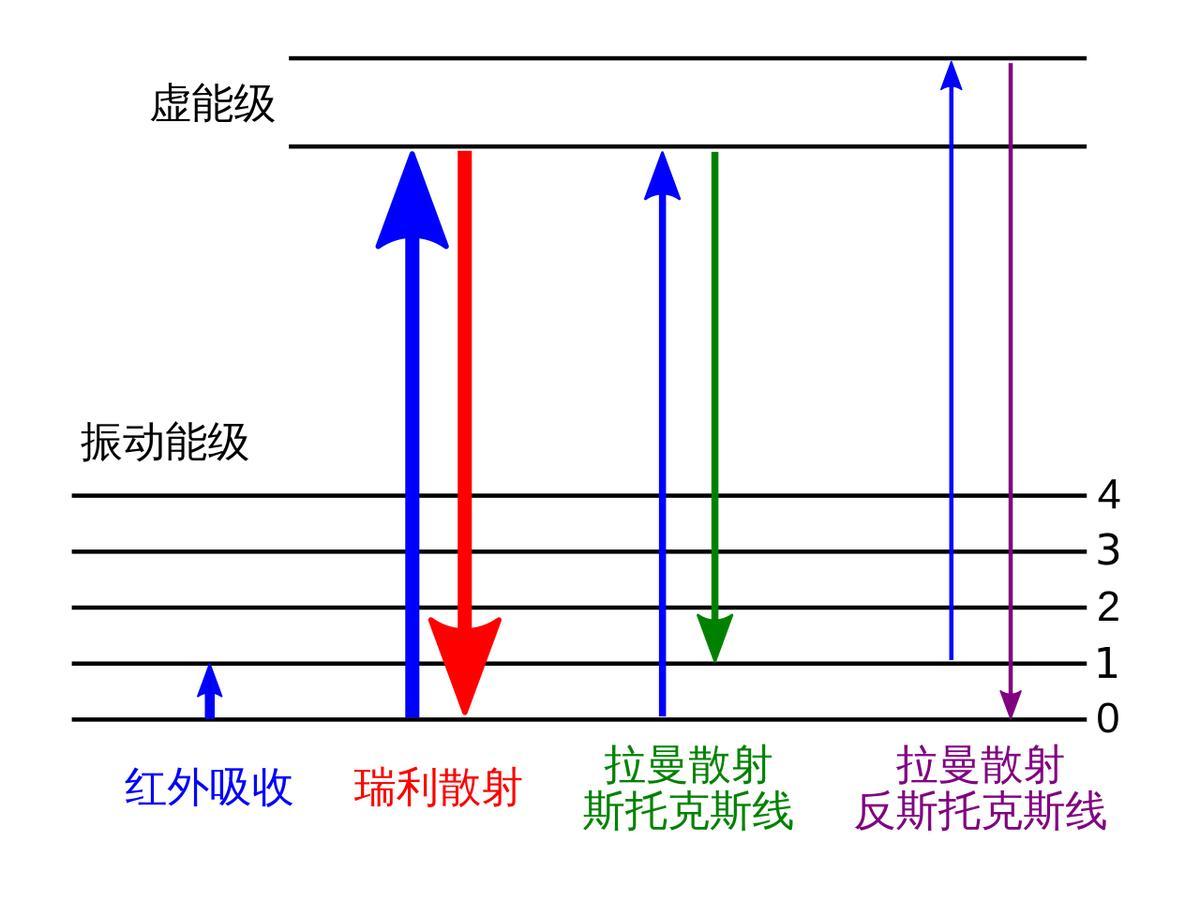

此外還有一種散射光譜,主要研究光通過物質時發生的散射現象,如拉曼光譜、瑞利散射光譜、布里淵散射光譜。當光線穿過物質時,部分會與物質中的分子、原子發生碰撞。有些碰撞只改變光的傳播方向而不交換能量,這被稱爲彈性散射;有些碰撞則會交換能量,導致光的波長髮生變化,這被稱爲非彈性散射。通過觀察物質的散射光譜,科學家可以分析物質的微觀結構、分子振動等特性。從廣義上說,散射光譜也可以視爲一種特殊的發射光譜。

光散射的幾種可能:瑞利散射(不交換能量)、斯托克斯拉曼散射(粒子吸收能量,散射光子能量減少)和反斯托克斯拉曼散射散射(粒子失去能量,散射光子能量增加)

(圖片來源:Wikipedia)

光譜學的誕生:太陽光與三棱鏡的邂逅

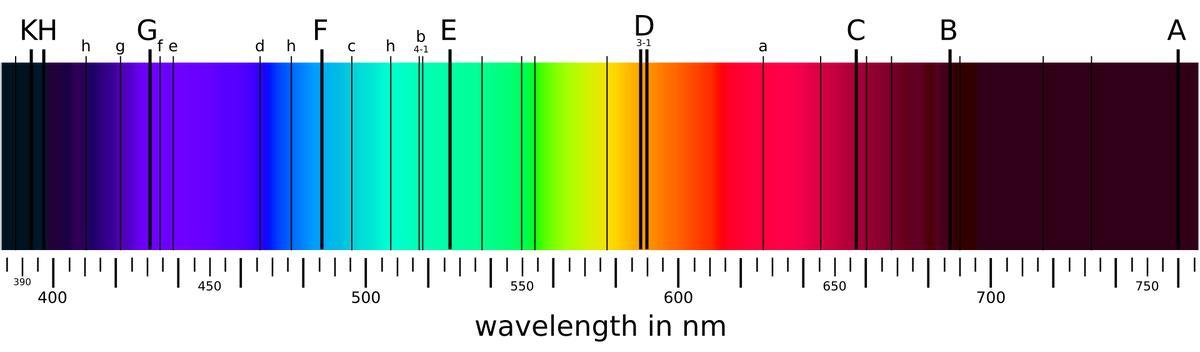

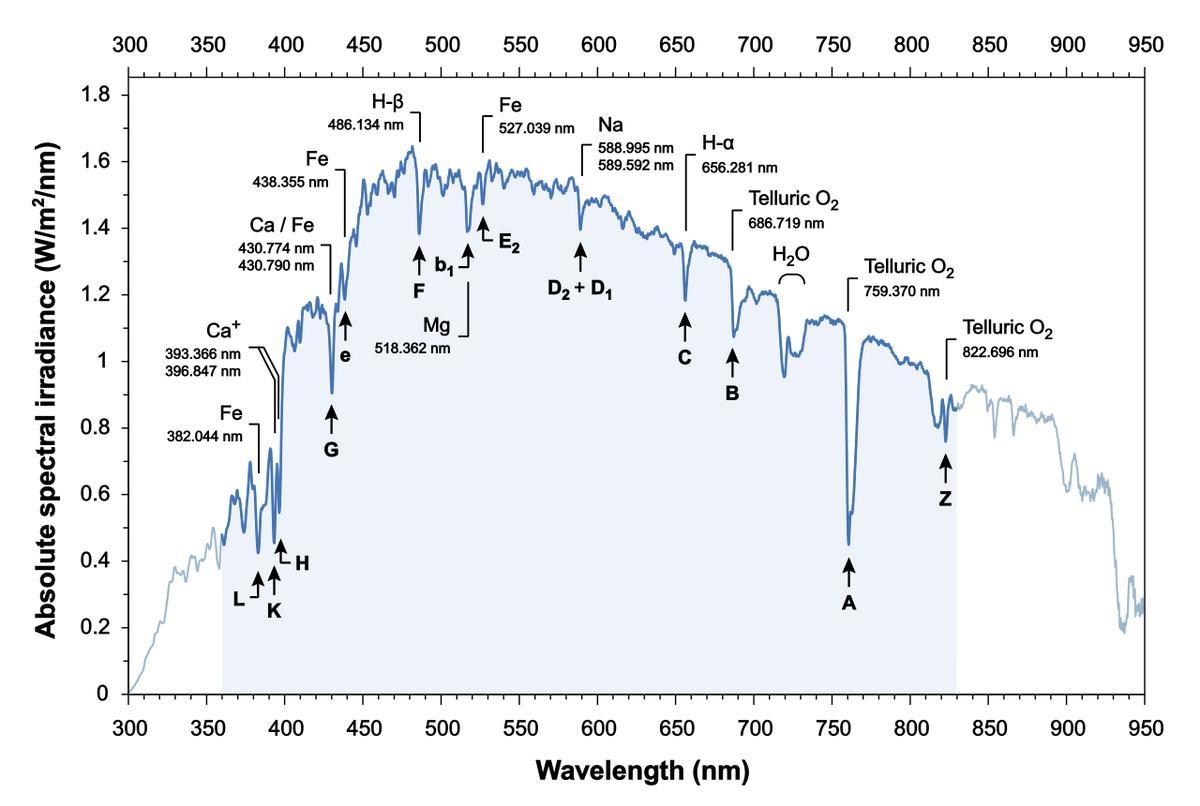

1666年,牛頓完成了著名的“棱鏡分光實驗”,這是人類歷史上首次對“光譜”的系統觀測。1802年,英國化學家沃拉斯頓發現太陽光的光譜並非完全連續,而是存在多條暗線,這是人類首次觀測到“吸收光譜”。1814年,德國物理學家夫琅禾費在觀測太陽光譜時,再度獨立發現了這些譜線,他不僅清晰記錄了其中570餘條暗線,還測量了每條暗線對應的波長,後來這組譜線被命名爲“夫琅禾費線”。

在可見光範圍內的夫琅禾費線及部分譜線與元素的對應關係

(圖片來源:Wikipedia)

1859年,德國化學家本生和物理學家基爾霍夫(就是提出基爾霍夫電路定律的基爾霍夫)合作,利用本生燈產生高溫的無色火焰來灼燒不同金屬鹽,並研究其發光譜線。二人發現金屬鹽的發射光譜並不連續,而是分立的亮線,且每種金屬元素的發射光譜都是獨一無二的。更有趣的是,這些金屬元素的特徵發射亮線與夫琅禾費暗線完全重合,例如鈉鹽發射光譜中的黃線與太陽光譜中的鈉-D雙暗線位置一致。

基於實驗,基爾霍夫提出了基爾霍夫光譜三大定律:

1.熾熱的固體/液體產生連續光譜。例如熾熱的太陽內核、燒紅的煤炭、通電發光的鎢絲、高溫熔融的鐵水。

2.熱的稀薄氣體會產生離散波長的光譜線,它與氣體原子的能級有關。例如霓虹燈(稀有氣體通電發光)、鈉蒸氣燈(黃色光)和汞燈(紫外光)。

不同稀有氣體通電發光的顏色

(圖片來源:Wikipedia)

3.熱的固態物體周圍分佈着溫度較低的稀薄氣體時,產生的光譜幾乎是連續光譜,其中離散的光譜間隙與氣體原子的能級有關。即當連續光穿過較冷的稀薄氣體時,會產生吸收光譜,因此太陽內核發出的光被在穿過太陽大氣和地球大氣層後,會產生夫琅禾費線。

這一系列發現和結論不但解釋了夫琅禾費線的成因,更是開創了光譜分析學的先河,光譜學正式成爲一門兼具理論與應用價值的獨立學科。

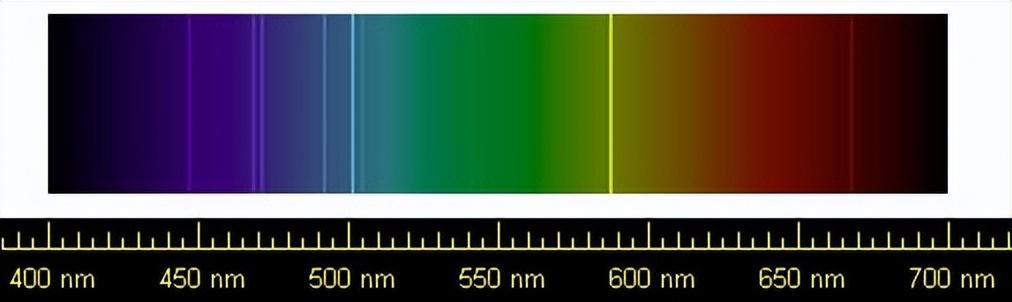

光譜學的應用:科研、醫療與工業

1860年,本生和基爾霍夫利用火焰光譜法研究礦泉水時,發現了一組從未見過的藍色譜線,這些譜線表明樣品中存在一種未知的化學元素,他們將這種新元素命名爲“銫”,詞源來自拉丁文“天藍色”。這是人類歷史上首個通過光譜分析法發現的化學元素。次年,二人發現鋰雲母礦提取物的發射光譜中存在一組從未見過的紅色譜線,根據這一特徵譜線,二人將新元素命名爲“銣”,詞源來自拉丁文“深紅色”。1868年,法國和英國的天文學家發現,太陽光譜中有一條波長爲587.49nm的黃色譜線,與當時已知元素的譜線均不相同,由此他們將黃線對應的元素命名爲“氦”,取自希臘語中的“太陽”,這是人類首次利用吸收光譜發現新的元素。

氦元素在可見光波段的發射光譜

(圖片來源:Wikipedia)

隨着光譜技術的成熟與發展,光譜分析法已逐步滲透到材料、化學、環境、生物、醫療、考古、天體物理等多個領域,成爲分析物質成分、解析微觀結構的利器。

在材料分析領域,實驗室中常用的各種光譜儀器,如X射線熒光光譜儀(XRF)、X射線光電子能譜(XPS)、X線能量色散譜(EDS)、光致發光光譜(PL)、傅里葉變換紅外光譜(FTIR)、核磁共振波譜儀(NMR)、電子順磁共振譜儀(EPR)等,能夠從材料組成成分、界面特性、晶格結構等角度,全方位解析材料的核心信息,爲材料研發、性能優化與質量控制提供精準的數據支撐。

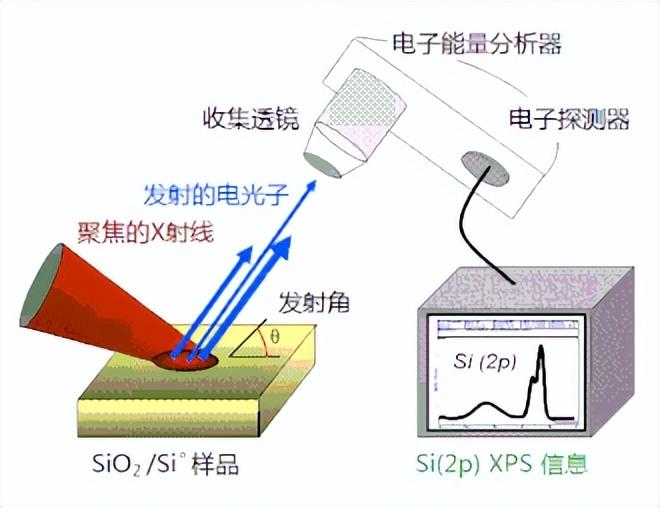

其中X射線光電子能譜(XPS)利用過分析X射線激發物質表面電子,使其脫離原子束縛形成“光電子”,隨後通過分析光電子能量分佈,獲取物質的元素組成、化學價態及表面結構信息。XPS是一種光電子能譜技術,雖不直接檢測電磁波,但仍屬於廣義上的光譜儀。

XPS系統示意圖

(圖片來源:Wikipedia)

在化學合成領域,特別是在有機合成中,光譜儀能夠通過監測特定波段光線的強度變化,實時捕捉反應過程中官能團的生成與消失、溶液顏色或透明度的變化等信息,間接監測反應進程、反應速率和產物種類,並且還可以助力複雜產物的分離、痕量雜質的鑑定、催化劑的篩選等。

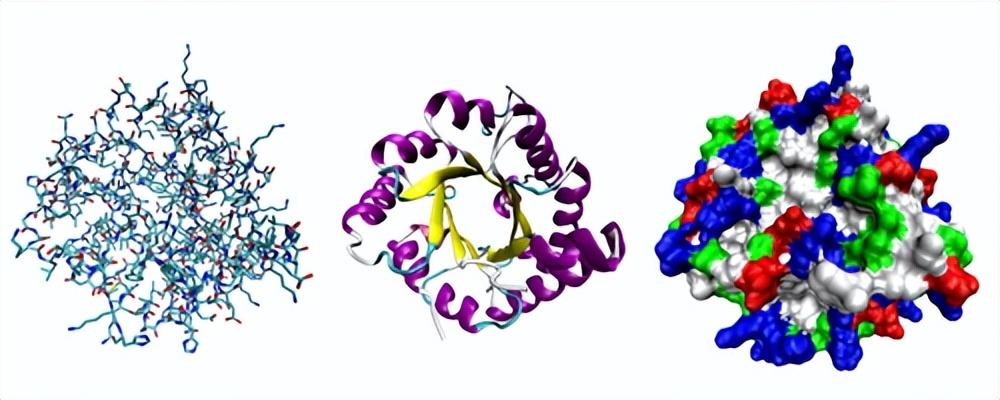

在生物醫學領域,光譜儀可用於蛋白質等生物大分子的三維結構解析、確定抗體或藥物的作用點位、判斷核酸鹼基的配對方式、研究藥物的作用和代謝速度,還可以和核磁共振成像(MRI)技術結合,由MRI尋找異常位置,由光譜儀分析異常類型,實現精準醫療。並且隨着醫療技術發展,研究人員發現有些疾病會影響呼出氣體的組分,例如肺癌(苯甲醛濃度較高)、糖尿病酮症酸中毒(丙酮濃度較高)、心力衰竭(乳酸濃度較高)等,因此可以利用光譜儀對某些疾病進行無痛式、無創式、非接觸式的早期快速篩查。

某種蛋白質的三維結構示意圖

(圖片來源:Wikipedia)

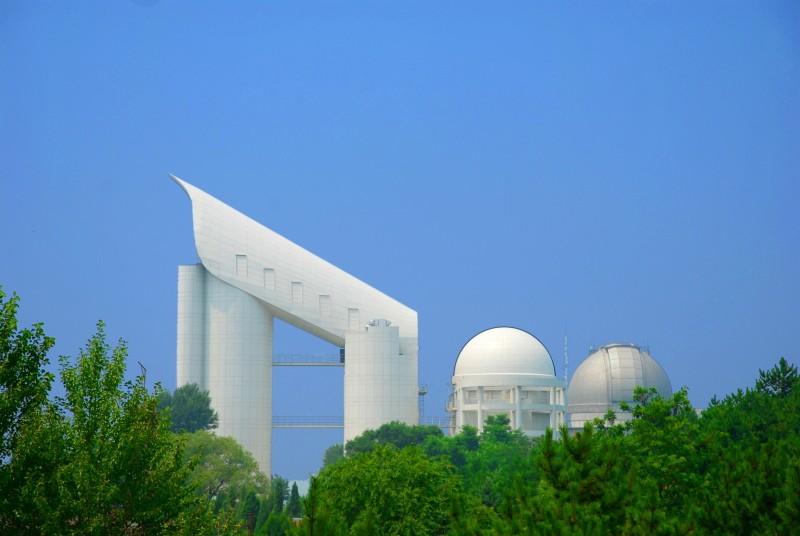

在天體物理研究中,光譜儀幾乎成了人類研究天體的“唯一工具”,天文學家需要從光譜中提取天體的化學成分、溫度、密度、速度、距離等關鍵信息。這些信息不僅能還原恆星從誕生到消亡的演化軌跡、追溯星系的形成與合併歷史,更能爲驗證宇宙起源理論、探尋暗物質與暗能量的蹤跡提供無可替代的觀測依據,讓人類在遙遠的地球上便能觸摸宇宙運行的底層規律。我國自主研製的郭守敬望遠鏡就配備了16臺光譜儀,能夠同時觀測4000個天體,是世界上光譜獲取能力最強的望遠鏡之一。

郭守敬望遠鏡照片

(圖片來源:Wikipedia)

除了基礎科研領域,光譜技術在工業生產中也發揮着關鍵作用。在重工業中,光譜儀可以用來檢測鋼水的錳、硅、鉻等元素含量,確保鋼材牌號符合標準;在食品工業中,光譜儀可以快速識別三聚氰胺、地溝油等有害物質含量,也可以分析糧食的蛋白質、水分含量,實現無損質檢;在半導體工業中,光譜儀更是貫穿晶圓生長到器件封裝的全流程,保障每一顆芯片的性能與良率。

在環境監測領域,光譜儀可快速檢測出空氣、水中的污染物成分及濃度,並且還可用於大氣可見度、污染物分佈、風速的測量;在考古與文物鑑定領域,光譜儀能夠在不損壞文物的前提下分析文物的材質成分、製作工藝、歷史年代,是破解文物歷史信息、鑑別真僞的重要手段之一;在珠寶首飾鑑定領域,光譜儀不僅可以準確識別各種珠寶的種類,還能排查珠寶是否經過染色、注膠等優化處理。

從牛頓分解陽光,到基爾霍夫和本生破解太陽暗線之謎,再到發現新元素、解析物質結構、探尋宇宙奧祕,光譜學已經從一個純粹的物理現象,發展成爲支撐現代科學與技術發展的基石之一。然而,傳統光譜儀“笨重”的身軀和昂貴的價格,將其主要限制在實驗室的方寸之間。如何才能讓這位“萬能偵探”在更廣闊的舞臺上施展才華呢?答案,就藏在下一場即將到來的技術革命——微型化與芯片化之中。敬請期待下篇,我們將揭示中國科學家如何將光譜儀“裝進”一枚小小的芯片,並用其重塑我們對世界的感知方式。

參考文獻:

[1]Yu, H., Memon, M.H., Yao, M. et al. A Miniaturized Cascaded-Diode-Array Spectral Imager. Nat. Photon. (2025). https://doi.org/10.1038/s41566-025-01754-6

出品:科普中國

作者:梁坤(中國科學技術大學)

監製:中國科普博覽