法國導彈射程覆蓋5公里,專打坦克工事,歐洲軍工這次玩真的!

在歐洲的那一場關於“速度與精度”的激烈的“暗戰”逐步落下了帷幕背景下,歐洲的防務領域的隱祕的實驗室也就相繼被拆除了,所謂“暗戰”指的就是近年來,歐洲的某些國家在技術的發展上所展開的競爭,對於我國的高新技術的發展產生了不良的影響,如一是所謂的“激光武器”;二是所謂的“導彈”;三是所謂的“空中作戰”等等。

這些都已初步的開始了我國的高新技術的發展的競爭,對我國的高新技術的發展構成了一定程度的威脅。如同將要在未來戰場上發揮的那一枚致命的"殺手"一樣,一枚被命名爲“阿克倫”的遠程導彈就這樣沿着280米長的軌道一聲聲的呼嘯着衝刺着,充分地展現了其作爲近代軍事的尖兵的強大威力和無可匹敵的殺傷力。

但當看似平常的武器驗證的這一場大測試,卻背後暗藏着法國乃至歐洲的防務戰略的重大升級。

憑藉對成熟的技術體系的深度的優化和完善,阿克倫導彈才贏得了現在的生存空間。

而其早期的“阿克倫”家族系列產品就已在陸基的高空防空和艦載的高低空防禦中均展現了其高可的可靠性。通過此次的遠程版的對“空對地的精確打擊”能力的全面升級,在射程的進一步的延長、彈頭的侵徹力的進一步的增強以及平臺的適配性都實現了一個新的重大突破。

藉助這種務實的思路,法國就能夠以比以往更低的成本、更短的開發週期,迅速地將一款又一款能迅速形成戰鬥力的先進的陸戰艦級的“利器”推向了海上。

其設計的測試方式同樣充滿了對我們常見的慣性思考的巧妙的揭露與挑戰,要求我們在對問題的理解和對知識的把握上都下了很大的工夫才能得出正確的答案。採用捨去高昂的全彈道實彈測試的代價手段,我們就能夠在專門的軌道平臺上通過線性的加速裝置來對其末端的真實的撞擊條件進行了精確的模擬。

基於對其在受控的環境下的精準的復現作戰時的速度與角度的對其的高速攝影機和應力傳感器的對其的毫米級的數據的收集,我們便能對其的彈頭的穿透其的目標後的詳細的內部的狀態的進行一一的剖析.。但令人驚喜的卻是,它的單次成本僅爲實彈的三分之一卻爲彈頭的可靠性提供了近乎實戰的驗證。

藉助對阿克倫導彈的實戰演繹,我們不難發現其具備了極高的實戰殺傷力,其高效的串聯裝藥的高爆彈頭不僅能將近1米的厚的鋼裝甲“如紙般”輕鬆的撕裂,還能將2米深的混凝土工事徹底的摧毀,對於那些裝甲厚重的坦克、加固的掩體等都能一一的將其擊毀。

儘管其彈體的重量僅控制在15公斤,僅有1.3米的長度卻能夠實現了150米至5公里的射程的廣泛的覆蓋。其靈活的應用不僅能有效地對“虎”式的攻擊直升機、車載的發射架等的各種攻擊形態的反擊,還能隨機應變地在城市的巷戰、野外的突擊、低空的突防中等各個不同的地形地位的作戰中都能發揮其巨大的殺傷力和戰略戰術的靈活性。

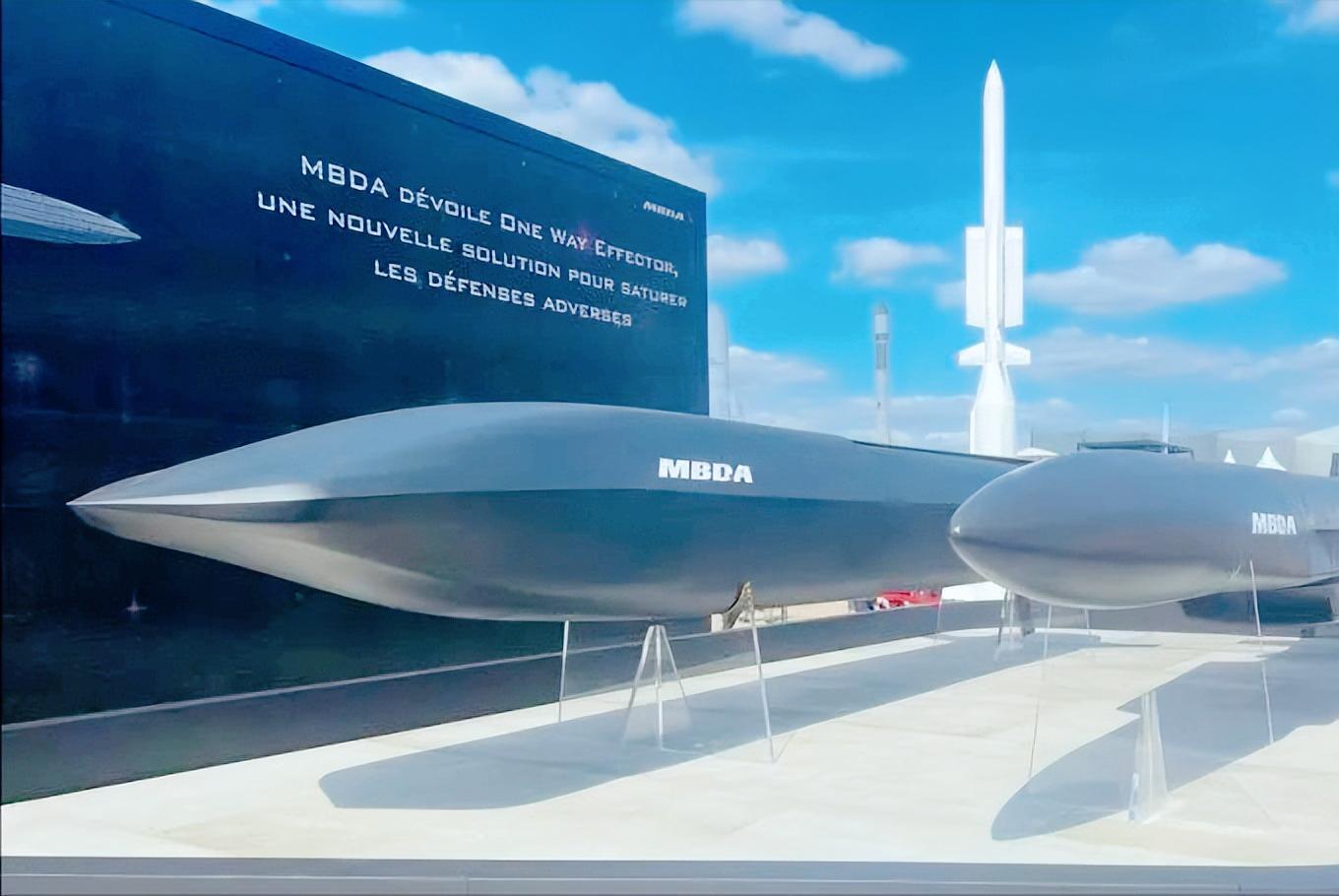

但更值得我們去深究的就是它的“進化潛力”將如何被真正的“釋放”出來。在與薩博的深入合作背景下,MBDA的導引頭和數據鏈的不斷升級,已使其具有了通過無人機或預警機獲取的目標信息,實現超視距的打擊能力,顯著提高了其在遠程打擊的能力和效率。

基於阿克倫家族的不斷完善,它也已將“火力”一腳邁入了巡飛彈的領域,RCX-50僅重2公斤就能着陸後二次起飛,RCH-170的射程也達到了50公里,可與導彈一道混裝在裝甲的發射器上,形成了一個“偵打一體”的作戰網絡。

其對我們所處的戰略格局的影響不僅僅體現在其先進的技術指標上,更體現在其對我國的戰略地位的深遠的影響上。對其首批200枚的下單將於2025年底陸續交付給陸軍和海軍同時,法國已豪擲了3億歐元的天價將近1300枚的這款“神器”。

在其將通過北約的互操作性標準而對國際市場的全面開拓背景下,已經先後由埃及、比利時等國的軍方的高級將領們先後對其進行了大力的訂購。藉助從軌道的測試到對家族化的佈局的不斷完善,阿克倫導彈的誕生就已體現了歐洲的防務工業的務實的創新理念——既不盲目地追求“炫技”,又始終緊扣着實戰的需求,用可控的風險去打造可靠的戰力。

隨着歐洲安全格局的變化,法國正通過阿克倫這樣的精準打擊拼圖,強化自身“戰略自主”的底牌。但不管它是否能常常登上頭條的熱搜榜,其悄然的將現代戰爭的規則都悄悄的重塑了起來——當那一枚精確的“準星”與超越音速的“速度”在軌道的測試中都完美的交匯了的時候,未來戰場的天平就已開始明顯的傾斜了。