智能技術落地應用,產業體系向“新”增“質”

小新說

黨的二十屆四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》,爲未來五年中國發展擘畫藍圖。“十四五”築牢發展根基,爲繼續跑好“十五五”新徵程奠定了更堅實的基礎、積攢了更充足的底氣。回首“十四五”,中央企業以新發展理念爲引領,以新質生產力爲支撐,全面提升科技創新能力,在諸多領域實現核心技術突破。承前啓後之際,“國資小新”攜手科技日報,和您一起回顧央企在“十四五”期間取得的部分硬核科技創新成果。今天爲您帶來第四篇《智能技術落地應用,產業體系向“新”增“質”》。

“十四五”期間,

中央企業通過構建自主可控、前瞻佈局的

智能化技術體系,

傳統產業轉型升級、戰略性新興產業

實現雙輪驅動,

一系列新產品、新標準、

新系統、新設備落地應用,

爲培育新質生產力

注入源源不斷的核心動能。

油氣藏井筒管網模擬軟件HiSimPro

填補國內技術空白,支撐高效生產

2025年7月29日,

中國石油發佈

擁有完全自主知識產權的HiSimPro。

這標誌着我國上游油氣

開發核心工業軟件

全面邁向自主可控,

鑄就能源領域“中國芯”。

軟件以

“全鏈條一體化仿真能力”

“高精準核心技術體系”

“高適配複雜場景性能”

爲主要技術特徵,

集成5大一級、24個二級功能模塊,

支持億級網格,

千口井以上協同仿真,

適配多類型油氣藏。

其中,

團隊自主攻克5項核心技術,

核心模塊代碼自研率超96%,

有效解決上游油氣開發

核心軟件長期“卡脖子”問題。

目前,

軟件已形成覆蓋油氣田開發

全生命週期的應用體系,

落地於開發設計、生產優化、

末期評價等場景

推動油氣開發向“智能驅動”跨越,

爲國家能源安全築牢技術屏障。

地質工程一體化壓裂優化設計軟件FrSmart 2.0

解決非常規油氣開發重大技術難題

當前新發現的油氣藏90%以上

都需壓裂技術實現增產提效,

壓裂軟件是方案優化設計的核心工具。

2025年9月,

中國石油天然氣集團有限公司

自主研發的

地質工程一體化壓裂優化設計軟件

FrSmart

正式發佈2.0版。

中國石油科研團隊

突破非平面全三維裂縫模擬、

四維地應力動態演化等

11項技術卡點,

改變了以往壓裂設計

長期依賴國外軟件現狀。

僅用一款軟件,

在國內首次實現了

從地質力學建模到

裂縫擴展與壓後產能預測的

全流程自主化。

該軟件核心代碼自研率100%,

模擬精度與國際頂尖軟件差異小於5%,

較傳統技術計算效率提升超10倍。

經現場萬段層實踐驗證,

FrSmart軟件能解決

壓裂方案優化核心問題。

這項技術的成功,

標誌着我國

在非常規油氣壓裂軟件領域

實現了“從0到1”的重大突破。

目前,

該軟件已在全國主要油田

規模化安裝應用。

其全面推廣

將助推我國非常規油氣開發

核心數據與戰略決策

實現自主可控,

爲實現能源安全戰略

提供至關重要的軟件基石。

全國最大CCUS全產業鏈示範基地

培育構建CCUS全產業鏈體系

2022年8月,

我國首個百萬噸級CCUS

(碳捕集、利用與封存)

示範工程建成。

2023年7月,

我國首條百萬噸、百公里

高壓常溫密相二氧化碳

輸送管道投產

……

經過持續攻關,

中國石化成功研發出

具有自主知識產權的

二氧化碳高效外輸泵、

低溫密閉液相注入、

高壓密相注入等系列裝備,

有效破解二氧化碳

大排量長距離輸送、

多相態高壓注入等難題,

填補了我國在該領域

裝備製造及應用上的空白,

培育構建CCUS全產業鏈體系,

打造出全國最大的

CCUS全產業鏈示範基地。

喫“碳”吐“油”是

齊魯石化-勝利油田

百萬噸級CCUS項目

的典型特徵,

目前,該項目

已覆蓋12個油藏區塊,

含油麪積48平方公里,

二氧化碳規模封存

驅油增產效果顯著,

累計注入量超200萬噸,

預計15年內累計注入

二氧化碳1000萬噸以上,

增油近300萬噸。

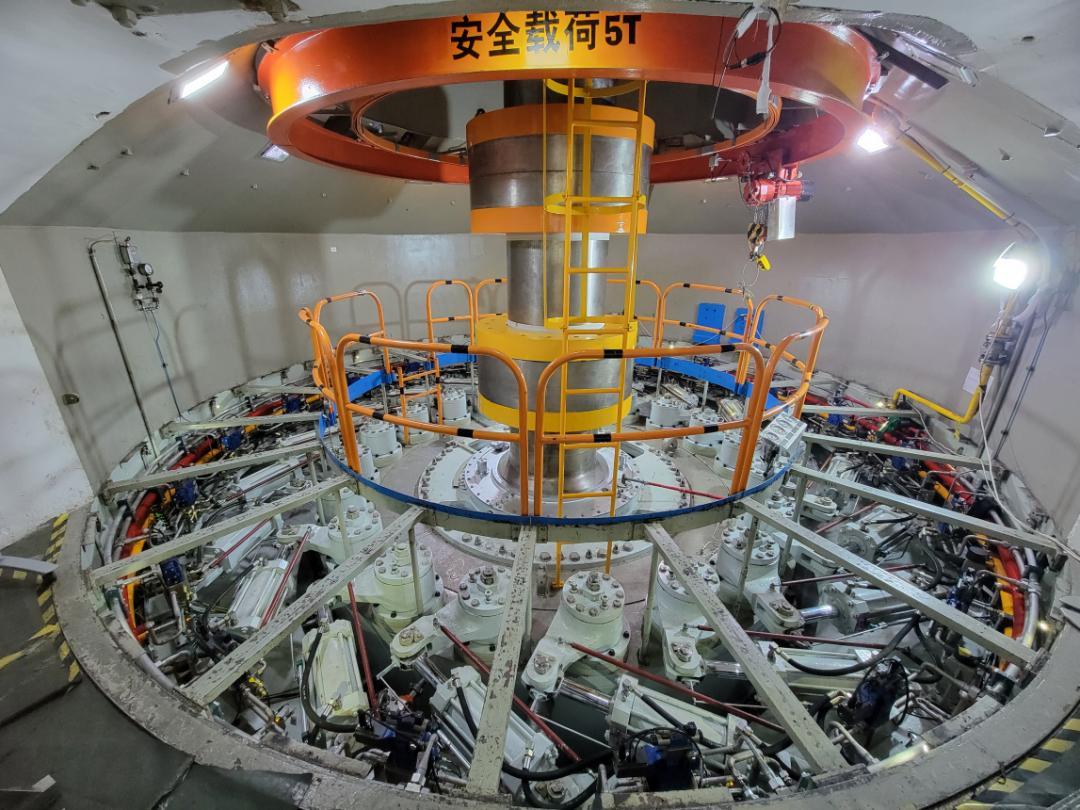

抽水蓄能核心控制系統

我國首套自主研發

抽水蓄能核心控制系統

被喻爲抽水蓄能電站的“大腦”,

但其核心元器件,

尤其是芯片主要依賴進口,

控制程序被外方廠家掌握。

2021年,

南方電網儲能股份有限公司

牽頭組建研發團隊,

選取廣州、惠州兩座

抽水蓄能電站爲平臺,

開展“大腦”的

“芯片級”國產設備研發。

2023年底,

我國首座大型抽水蓄能電站

廣州抽水蓄能電站,

投產30年後

首次用上了“國產大腦”。

目前,

這套抽蓄電站“大腦”的技術裝備

已全面實現“芯片級”國產化,

加速在行業推廣應用。

抽水蓄能核心控制系統

涵蓋206種設備,

近12萬個元件,

攻關過程中,

研發團隊取得了

40項重大技術創新,

21項技術填補國內空白,

設備性能達到國際領先水平。

智能發電控制系統

實現多個100%自主可控

智能發電控制系統

是能源裝備的“智慧大腦”,

掌控着發電全過程的

核心環節與關鍵參數,

能夠對發電過程進行

實時監測、控制和管理,

能否實現該系統自主可控

直接關係我國能源安全。

爲將發電控制系統的主動權

牢牢掌握在自己手中,

2021年以來,

國家能源集團

科環國能智深控制技術有限公司

首創了

自主可控智能發電控制系統,

攻克了智能發電成套控制算法

與優化決策關鍵技術,

構建了新型智能發電體系架構,

成功研製了自主可控的成套裝備,

實現應用軟件100%自主研發、

芯片100%國產化、

操作系統100%國產化、

核心知識產權100%自主可控,

完成了從技術研發

到產業化應用的全鏈條創新。

截至目前,

該系統系列產品已覆蓋

火電、水電、光伏等領域,

累計應用超過170臺套。

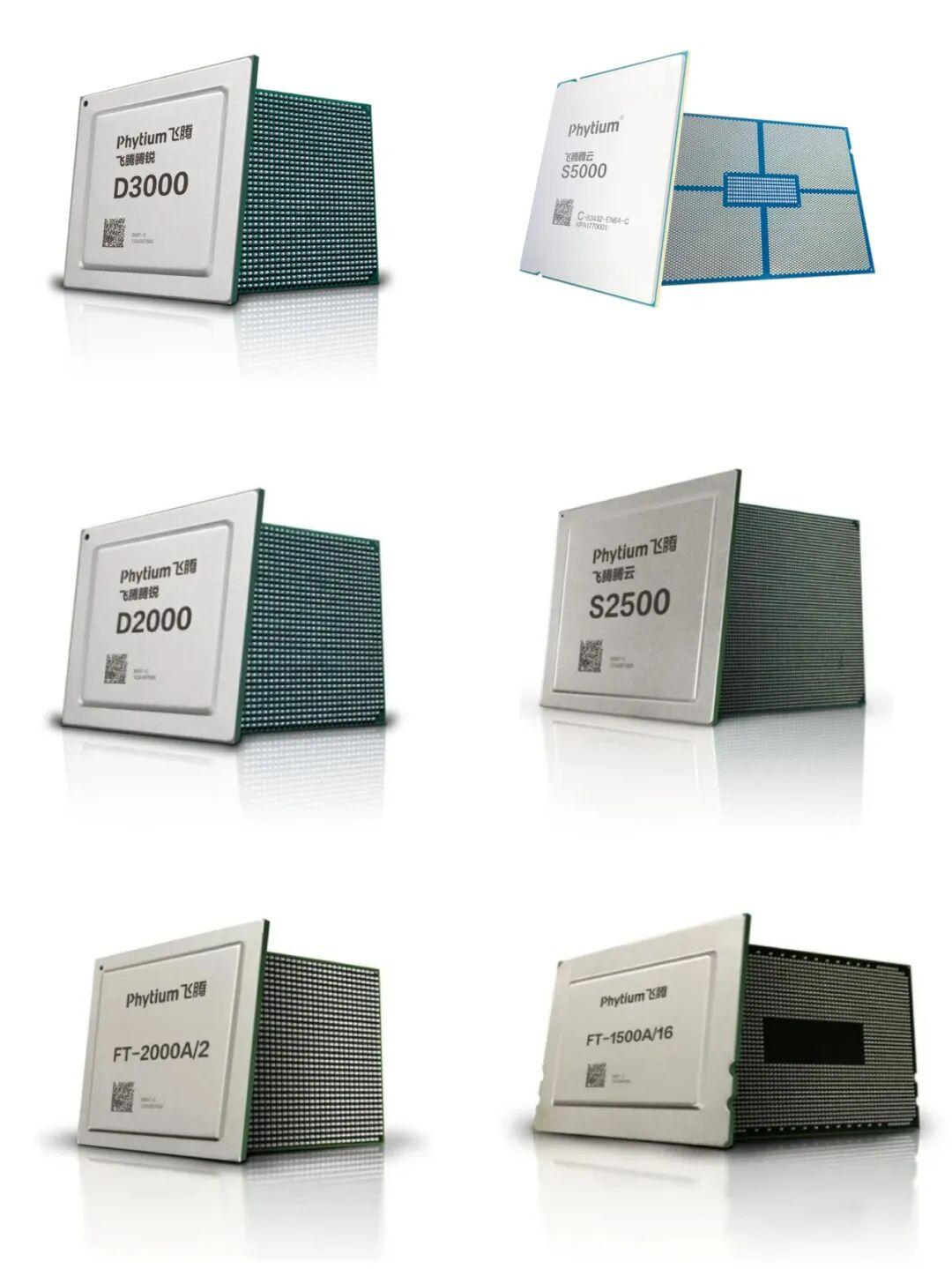

國產高性能CPU

國產CPU首次突破千萬級規模化應用

從渤海油田的智能氣體預警

到天津大學的AI實訓平臺,

從電力巡檢邊緣服務器

到金融網點的智能終端

……

國產飛騰CPU已嵌入

中國工業與信息化的核心脈絡。

截至2024年12月,

飛騰系列CPU累計出貨量

突破1000萬片,

推動國產CPU實現

從“可用”到“好用”。

中國電子飛騰信息技術有限公司

相繼攻克了

片上並行處理器體系結構、

超大規模高速緩存一致性協議、

高能效微架構設計等

一系列關鍵技術,

在國產高性能微處理器設計

與實現領域取得重大創新。

飛騰提出了

國內首個CPU層面的安全架構規範,

實現了CPU的內生安全機制。

這個機制就像給信息系統

打了一針“疫苗”,

可以“免疫”黑客攻擊、

惡意代碼入侵、

數據泄露等安全威脅。

目前,

飛騰已經成功研製出

10餘款高性能通用CPU,

相關產品已廣泛應用於

政務辦公、金融、

電信、電力、能源

等重要領域。

銀河麒麟操作系統

構築信息化領域自主創新核心優勢

“十四五”期間,

中國電子信息產業集團

旗下麒麟軟件持續推進

銀河麒麟操作系統迭代升級。

該系統以

自主創新的“根技術”、

多安全等級防護體系、

跨平臺兼容適配能力

爲主要技術特徵,

全面支持國產主流CPU

構築起信息化領域

自主創新的核心優勢。

其中,

自主研發的安全機制

持續優化,

多架構兼容適配平臺

升級迭代,

支撐AI算法、模型與應用

高效運行。

目前,該系統已形成

覆蓋桌面、服務器、

工業、智算等領域的

完整產品線,

累計服務行業用戶超7萬家。

從護航神舟飛船發射

到DeepSeek等AI大模型應用,

從智能化工廠

到政務大廳、地鐵站臺,

該系統實現多場景深度落地,

連續多年位列中國Linux

市場佔有率第一,

推動國產操作系統

從“可用”向“好用”跨越,

爲千行百業夯實

信息安全“中國地基”。

二氧化碳跨臨界直冷技術的系統集成與應用

打破傳統技術路徑、綠色高效

當前,

冰雪場館製冰主流採用的

氟利昂類製冷劑,

雖具有良好的製冷性能,

卻對臭氧層具有破壞性,

威脅全球生態環境安全。

針對此痛點,

中糧科工研發

二氧化碳跨臨界直冷製冰技術,

是最先進、最環保、最高效的

製冰技術之一。

該技術通過將二氧化碳氣體

壓縮至超臨界狀態,

經冷卻器釋放熱量後

降壓至低溫液態,

再通過蒸發盤管蒸發吸熱,

使水凍結成冰,

同時通過回收膨脹功和回收餘熱技術,

實現能效提升30%以上,

冰面溫差控制在±0.5℃以內。

在2022年北京冬奧會上,

該技術成果得到首次驗證。

平原上“最快的冰”驚豔亮相,

實現近零碳排放,

向世界展示了“冰絲帶”

可持續利用的“中國方案”。

作爲新一代綠色高效製冷解決方案,

二氧化碳跨臨界直冷製冰技術

打破了長期以來

依賴氟利昂製冷劑的技術路徑,

成爲推動實現“雙碳”目標的

重要支撐技術之一,

加速助力

我國製冷行業綠色低碳轉型。

“逐光”皮秒時間分辨門控相機

超短時間分辨成像取得重大突破

皮秒門控成像技術

是我國多項前沿科研

面臨的“卡脖子”難題,

此類高端科研設備

長期被國外壟斷,

嚴重製約了我國在

關鍵科技領域的突破進程。

中智科儀(北京)科技有限公司

經過多年的自主攻關,

研發出200皮秒超快像增強相機,

突破了人類視覺感知的極限,

標誌着我國在皮秒超短時間

分辨成像領域取得了重大突破。

該產品攻克了多項核心技術,

實現了最短200皮秒的光學門寬,

優於國外廠商常見的2納秒水平,

顯著提升了時間分辨能力。

實現了35皮秒的外觸發抖動控制

與10皮秒可調的同步精度,

達到了國際頂尖水準。

突破了單光子成像技術,

依託獨特的形態識別算法

實現了單光子級極限探測靈敏度。

2021年,

該產品走向科研市場,

目前已成功應用於

國內百餘所高校和研究院所,

在可控核聚變、

航空航天發動機燃燒診斷、

量子計算等領域

發揮着重要作用,

爲我國重大科研任務的

順利開展提供了關鍵支撐。

同時,

針對煙霧、火場、汽車車窗、

半導體制造、工業焊接、

警用偵查、智慧交通等

環境下的成像痛點,

中智科儀成功開發了小型化

低成本的穿透成像產品,

將皮秒門控成像這一尖端技術

從實驗室推向更廣泛的行業應用。

這些自主研發的創新技術和系統,

已匯聚成不可阻擋的科技洪流。

中央企業所鍛造的,

不僅是破解

“卡脖子”難題的鑰匙,

更是開闢

新質生產力發展方向的羅盤。

回顧“十四五”,

還有哪些令你心動的

新興科技與智能產業領域

“十四五”硬核科技成果?

歡迎在評論區留言補充~

點擊“閱讀原文”,

查看更多“十四五”硬核成果

更多國資央企精彩動態

盡在國資小新視頻號

———— / END / ————

責任編輯丨陳伊南

校對丨張越越 李虹縈

執行主編丨劉海草 張灝然

內容來源丨科技日報