自主技術破解難題,中國基建硬核升級

國資小新2025-10-28 07:30:38

小新說

黨的二十屆四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》,爲未來五年中國發展擘畫藍圖。“十四五”築牢發展根基,爲繼續跑好“十五五”新徵程奠定了更堅實的基礎、積攢了更充足的底氣。回首“十四五”,中央企業以新發展理念爲引領,以新質生產力爲支撐,全面提升科技創新能力,在諸多領域實現核心技術突破。承前啓後之際,“國資小新”攜手科技日報,和您一起回顧央企在“十四五”期間取得的部分硬核科技創新成果。今天爲您帶來第二篇《自主技術破解難題,中國基建硬核升級》。

“十四五”期間,

中央企業將新質生產力

深度融入中國建造,

多項開創性成果在山河間鋪展,

爲大國工程注入創新動能!

“華龍一號”先進建造技術

填補行業空白,“國之重器”用上自主建造技術!

當“大國重器”遇上中國建造,

會碰撞出怎樣的火花?

2022年7月,

中國建築基於“華龍一號”

核島複雜結構構造特點,

融合模塊化、數字化、智能化

建造理念建立的

“華龍一號”先進建造技術

正式成套。

該技術是以

“核島大型複雜混凝土結構

先進設計方法”、

“三代核電核島複雜結構

施工關鍵技術”、

“核島結構工程專用材料

設備及工藝技術”

爲主要技術特徵的

核島土建工程

設計施工成套關鍵技術。

其攻克了三代核電建造

大量新的施工難題,

構築了“國之重器”

“華龍一號”建造核心優勢。

其中,

國產大噸位預應力系統

實現了預應力施工設備

材料的“國產化”,

有效解決了“卡脖子”難題;

核島大型複雜混凝土結構設計平臺

大幅提升了核島施工

設計精度及建造效率,

填補了該領域的國內空白。

目前,

該技術已成功在

防城港、太平嶺、石島灣等

核電項目落地應用,

有效推動了“華龍一號”

標準化批量化建設進程,

爲我國探索核電建設自主化路徑、

推進能源強國建設作出了重要貢獻。

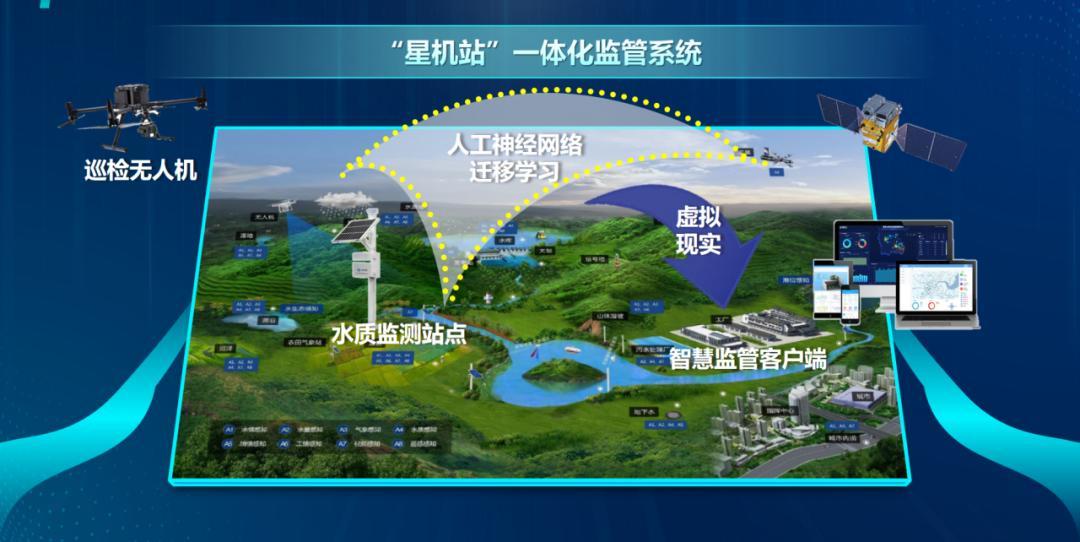

“城市運營水管家”服務模式

新突破,衛星+AI爲我國現代化水治理提供成功範例!

城市管理與建設也融入了

新科技、新智慧。

水環境治理

往往耗時耗力、成本高昂。

爲又快又好地破解治理難題,

2025年4月,

中國建築創新推出

“城市運營水管家”服務模式,

爲城市水環境治理

帶來了全新突破。

其核心成果——

“無人機多光譜AR水環境監測技術”

“可再生吸附除磷技術”

“污染物擴散模型和監控平臺”

如同一位擁有“智慧眼”“靈巧手”

和“最強大腦”的全能醫生,

可以給城市水體做“微創手術”。

“智慧眼”:

系統融合衛星遙感大數據,

搭載定製光譜儀的無人機

與地面水質監測預測

一體化智能系統,

構建全域覆蓋的立體AI監測網絡,

讓污染無所遁形。

“靈巧手”:

採用可再生吸附除磷濾料,

能快速吸附水中低濃度磷,

並通過技術再生反覆使用。

相當於爲水體

安上了長效的“淨化器”。

“最強大腦”:

通過污染物擴散模型與監控平臺,

系統可精準判斷突發污染的

危害程度與影響範圍,

讓指揮人員一目瞭然,

實現全域“一圖統管”。

該模式貫通

“監測-分析-決策-治理-展示”全鏈條,

提供系統化、定製化解決方案,

大幅提升治理效率與精準度。

目前,

該套技術已獲多項發明專利,

達到國際先進水平,

爲我國現代化水治理

提供了可複製、可推廣的

成功範例。

金屬屋面建造關鍵技術

達國際先進水平,能抗擊17級颱風!

2025年6月,

由中國建築主導的

金屬屋面建造關鍵技術

研究與應用科技成果通過評審,

整體達到國際先進水平。

其中,

“嵌入式連續焊接不鏽鋼金屬屋面系統”

和“金屬屋面模塊化體系和施工技術”

達到國際領先水平。

該成果系列技術

在多個重大工程中應用。

團隊創新研發

高抗風金屬屋面系統,

實驗室靜態抗風壓能力

高達21千帕,

相當於抵禦17級颱風,

實現“滴水不漏”密封,

並經受多次強颱風實戰檢驗。

在廣州白雲機場T3建設中,

團隊通過“BIM+3D掃描+參數化設計”

集成技術,

實現了毫米級高精度不鏽鋼連續焊接,

完美兼顧了超強防水、卓越抗風,

與建築“第五立面”的美學要求。

不鏽鋼自動焊接機器人

在青島膠東國際機場建設中

僅用十個月完成22萬平方米

世界最大

整塊超薄不鏽鋼金屬屋面施工,

創造了國內首個

不鏽鋼焊接金屬屋面系統。

2025年6月,

大灣區文化體育中心

經受住了颱風“蝴蝶”的考驗,

沒有出現風揭、滲水現象。

這項成果爲國內大跨度建築

屋面結構抗風性能的實質性提升

作出了突出貢獻。

“零海拔屋”

高原上的“近平原”屋,抗-30℃極寒、破解高反難題!

在極寒、複雜地形等特殊條件下,

中國建造給出全新“解決方案”。

2025年6月,

由中國建築

研發承建的

全球海拔最高、

規模最大的增壓建築羣——

新疆火燒雲鉛鋅礦增壓建築羣項目

落成交付。

該項目地處新疆喀喇崑崙中部,

海拔超5000米,

含氧量不足平原地區的60%,

常年面臨

零下30攝氏度的極寒天氣。

本次交付的增壓建築羣

擁有超1700平方米增壓空間,

是“零海拔屋”系列產品之一。

其通過增壓與環境調控技術,

將室內氣壓、含氧量、溫溼度等

指標調節至平原水平,

可有效緩解

因低壓、缺氧所導致的

高原反應及長期生理損傷,

爲高原勞動者打造“近平原”之家。

目前,

該技術已應用到國防、

科考、工程、旅居等場景,

累計落地項目幾十個。

依託這項技術研發的

“極地科考增壓建築”

隨中國第40次、第41次

南極科學考察隊

到達中國南極崑崙站,

爲科考人員提供工作與居住保障。

複雜喀斯特地層下盾構施工技術

挺進喀斯特,開創“地質禁區”施工新範式!

2021年12月,

貴陽地鐵3號線

土建14標盾構隧道貫通,

實現貴州省喀斯特地層

盾構施工“零”的突破。

該項目應用

中國中鐵自主研製的

“黔進1號”“黔進2號”

土壓平衡盾構機,

適配石灰岩硬岩層與高水壓環境。

這是國內首次採用盾構長距離

穿越岩溶發育區技術,

也是首次綜合運用多技術

安全下穿既有貴廣高鐵,

確保高鐵運營不受影響。

2023年,

中鐵六局

以“裝備定製+精準探測”爲核心,

深耕岩溶治理與安全穿越技術,

總結貴陽地鐵3號線施工經驗,

形成複雜喀斯特地層下盾構施工技術,

填補了該領域的技術空白。

複雜喀斯特地層下盾構施工技術

重點是要對盾構機進行改裝,

其中包括對盾構機刀盤的改裝,

增加接觸點,

以實現多點掘進

應對溶洞等特殊結構硬巖;

爲盾構機配備探測和監測系統,

確保項目不坍塌、不產生脆性破壞等。

該技術開創了

喀斯特地層盾構施工新範式,

形成專屬技術指導體系,

爲西南地區交通工程建設

提供核心技術支撐。

大型複雜文旅場景建造成套技術體系

自主研發,將電影場景“搬進”現實!

只有創意概念,

沒有具體圖紙,

如何用鋼筋混凝土

繪製出奇幻恢弘的創意畫面?

中國建造的“黑科技”作品

——北京環球影城

侏羅紀世界努布拉島景區假山

見證了中國建造的逆襲之路。

中國建築團隊基於

數字化正向設計和智能建造技術,

通過3D掃描、BIM+、

自主研發智能鋼筋塑形彎折設備等,

將創意轉化爲9400餘件鋼構件、

3000餘片鋼筋網片、

10萬餘根異形鋼筋,

成功攻克了以假山爲代表的

創意場景營造技術難關,

逼真還原山體,

每一處褶皺、瀑布和燈具,

都實現設計圖紙的完美落地。

2021年9月,

北京環球影城驚豔亮相,

其配套技術

——大型複雜文旅場景建造

成套技術體系

實現完全落地支撐,

其中多項成果

達到國際領先水平。

從技術引進到自主研發,

中國建造的硬核技術

讓好萊塢電影場景完美呈現,

讓中國建造成爲閃亮的國家名片。

盾構推拼同步成套智能掘進技術

國內首創,高鐵隧道建造進入智能化時代!

科技騰飛,

智慧基建賦能交通網絡建設,

從此四海皆通途。

2024年4月18日,

隨着開挖直徑達14.81米的

泥水平衡盾構機

——“通甬園夢號”刀盤轉動,

通甬高鐵蘇州東隧道工程

開始盾構掘進,

盾構推拼同步成套智能掘進技術

實現示範應用。

爲突破傳統推拼交替模式的效率瓶頸,

降低頻繁啓停帶來的施工風險,

中國鐵建圍繞盾構連續掘進

開展關鍵技術攻關,

成功研發

盾構推拼同步成套智能掘進技術。

該技術在國內首創集成

“推拼同步+同步雙液注漿”系統,

通過智能算法動態分配油缸推力,

實現盾構推進與管片拼裝並行作業,

並自動調控注漿速度與凝結時間。

通過融合智能控制

與多系統協同,

該技術攻克了

推拼同步過程中的

姿態精準控制、結構穩定保持

及工序協同調度等

關鍵技術難題,

使隧道施工效率

相較於傳統工藝

提升超過30%,

管片上浮量穩定控制在毫米級。

在多項智能化技術賦能下,

“通甬園夢號”創下

日掘進34米、周掘進198米、

月掘進734米的優異成績,

刷新我國超大直徑

高鐵盾構隧道最快施工紀錄,

爲推動高鐵隧道建造向

數字化、自動化、智能化

轉型提供了關鍵技術支撐。

超大跨纜索承重橋樑建造關鍵技術及裝備

跨越式進階!多個領域實現重大突破

從建成中國首座跨徑

超千米的特大型橋樑

——江陰長江大橋,

一舉打破中國人不能建

大跨度橋樑的固有認知,

到如今全力建造

世界最大跨度橋樑

——主跨達2300米的

張靖皋長江大橋,

中交集團實現了

從“追趕者”到“引領者”的

跨越式進階。

近年來,

由中交集團主導研發的

“超大跨纜索承重橋樑建造關鍵技術及裝備”

在多個領域實現重大突破。

2020—2023年,

研發千米級公鐵兩用斜拉橋,

海中超大跨懸索橋、

2300米級懸索橋、

不同垂度四主纜懸索橋等

核心建造技術,

攻克複雜環境下大跨結構

優質、安全、高效建造的難題。

2016年3月,

在國際上首次研製

海上自升式碎石樁施工平臺、

海上樁頂移動式打樁平臺。

2021年,

在國內首次研製

全預製裝配式橋樑一體化架橋機,

搭配今年投用的世界最大打樁船,

推動橋樑工程從“人力密集型”

向“科技密集型”轉變。

目前,

該技術成果已深度賦能

深中大橋、常泰長江大橋等

世界十大懸索橋、斜拉橋建設,

重塑中國橋樑建造

“工業化、智能化”新範式,

築牢我國超大跨纜索橋樑

高質量建設技術根基。

智能橫移液壓同步走行系統

精度99%,破解高鐵大碼道岔施工難題!

“十四五”期間,

中國中鐵立足高鐵接駁工程精準需求,

以精準就位爲核心,

自主研發

智能橫移液壓同步走行系統。

該系統以液壓同步牽引技術、

PLC集中控制系統、

高精密就位監測爲主要技術特徵,

歷經三代迭代,

同步精度從97%升至99%,

實現集中控制、同步走行、均勻受力,

爲大碼道岔施工提供技術支撐。

搭配道岔窄型焊機技術

突破道岔閃光焊接技術瓶頸,

讓道岔這個鐵路“薄弱關節”

變得更強韌可靠。

2022年,

該系統依託京唐高鐵首次應用,

實現智能系統道岔精準就位,

終結大碼道岔施工“人海戰術”。

2023年、2025年,

分別在津興、雄商高鐵升級應用,

達成既有線“零人工橫移”,

形成系統完善的施工技術體系。

目前,

該系統成爲大碼道岔施工核心裝備,

大幅提升施工機械化水平,

爲國內同類工程提供技術樣板,

助力高鐵網建設提質增效。

北斗星地一體化增強定位技術

北斗系統替代GPS,鐵路勘測安上“千里眼”“順風耳”

2025年4月,

在北斗加持下,

歷經四年研究,

中國鐵建技術團隊

成功研發出

北斗星地一體化增強定位技術,

以及“鐵建之星”北斗接收機,

並牽頭主編行業標準

《鐵路北斗地基增強站網建設技術規程》。

該技術解決了我國鐵路勘測設計、

施工、運營、變形監測等方面

完全依賴GPS的問題,

爲鐵路領域實現

北斗對GPS全替代提供了“中國方案”。

相較於傳統的GPS定位技術,

基於北斗導航系統的工程測量

實現了衛星導航的自主可控,

可通過地基增強來實現高精度定位。

“十四五”期間,

中鐵第四勘察設計院

在業內全面推進“智能勘測”,

將北斗、無人機低空遙感、

傾斜攝影測量、激光雷達等,

應用在鐵路勘測中,

同時推廣應用

北斗星地一體化增強定位技術,

爲鐵路勘測安上了

“千里眼”和“順風耳”。

基於北斗星地一體化

增強定位技術的

《北斗高精度實時融合監測技術與重大工程應用》

榮獲國家科學技術進步獎二等獎。

北斗星地一體化增強定位技術

是鐵路勘測行業的一項重大創新,

將進一步推動中國鐵路勘測

向智能化方向轉型。

數年科技攻堅,

智能化、數字化、自動化

成爲基建新標籤,

“中國創造”的名片熠熠閃光。

未來,

央企將持續以技術突破

賦能基建“硬核”升級,

書寫高質量發展新篇章。

回顧“十四五”,

還有哪些令你心動的

最強基建“十四五”硬核科技成果?

歡迎在評論區留言補充~

更多國資央企精彩動態

盡在國資小新視頻號

———— / END / ————

責任編輯丨張越越

校對丨陳伊南 李虹縈

執行主編丨劉海草 張灝然

內容來源丨科技日報