爲毛主席做了22年飯,程汝明回憶:菜單每天必須銷燬,一字不能留

閱讀此文前,誠邀您點點右上方的“關注”,既方便您進行討論與分享,還能及時閱讀最新內容,感謝您的支持。

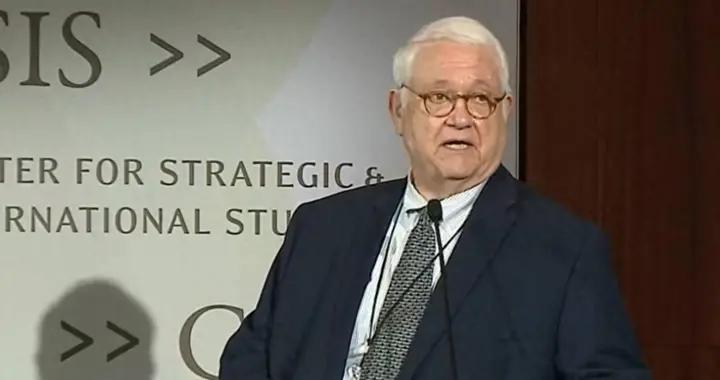

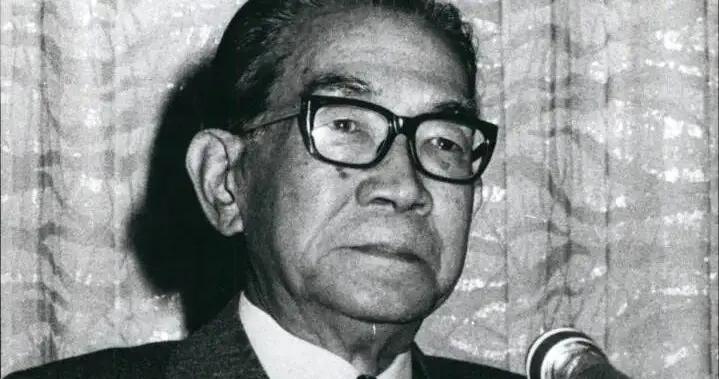

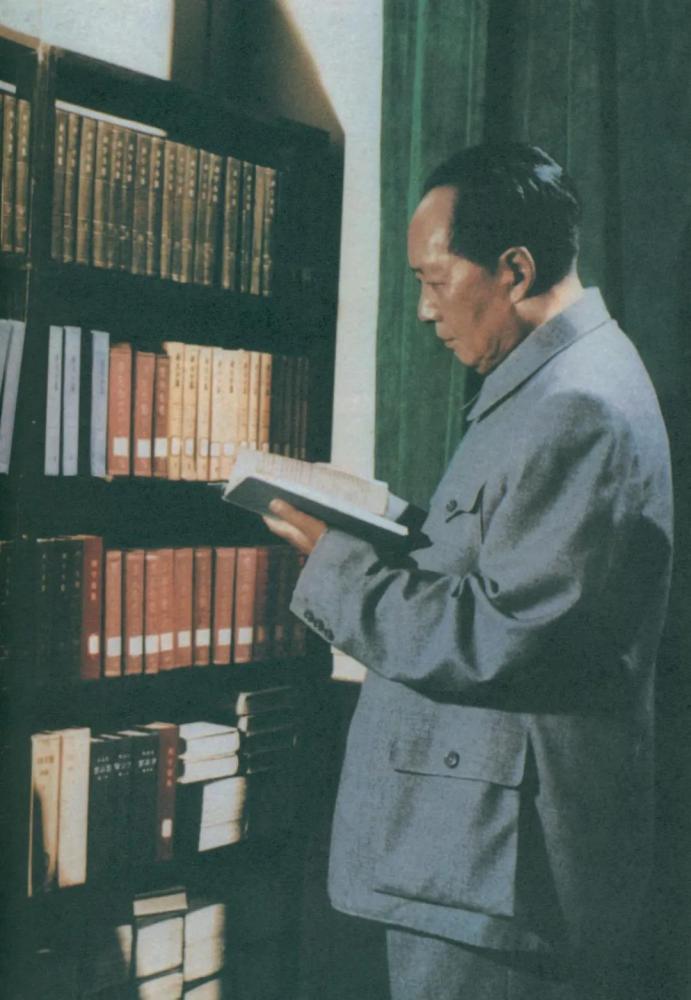

程汝明,這位被尊爲國寶級的烹飪大師,在業界享有崇高聲望。

然而,他心中最感自豪與榮耀的頭銜,並非“大師”之名,而是他曾爲偉大領袖毛主席掌勺長達二十二載的光榮歲月。

自1954年起,程汝明開始負責毛主席的飲食服務工作,直至1976年離開中南海。

在這二十二年的光陰裏,數不清的佳餚經由他的雙手精心烹製,最終呈現在主席的餐桌上。

而每次當菜做出來後,他還有一個必做的,就是及時“處理”菜單。

原因在於,中南海有鐵的紀律:主席每日的菜單使用完畢後,必須即刻銷燬,片紙不留。

竈臺旁的無聲使命

1954年,初入中南海,成爲毛主席及家人的專職廚師,程汝明內心既充滿激動,更感責任千鈞。

唯有一條規定令他頗感不解——每日必須銷燬主席的菜單。

在廚師行當裏,記錄每日出品本是再尋常不過的事。

更何況服務對象是人民領袖毛主席,若能留存這些菜單,其歷史意義不言而喻。

雖有困惑,程汝明仍一絲不苟地執行規定。

於是,銷燬菜單成了他每日完成烹飪任務後的首要事項。

隨着時間推移,他對這項規定的疑惑日益加深,終於忍不住向主席身邊的其他工作人員請教。

工作人員向他解釋,菜單雖小,卻事關重大。

它不僅反映了主席的飲食偏好,更隱含着其健康狀況的關鍵信息。

一旦這些信息落入敵對勢力之手,對方便能據此推斷主席的身體狀況,甚至可能在主席健康欠佳時伺機制造事端。

這直接關係到國家的安全大局。

聽聞解釋,程汝明豁然開朗,深感肩頭責任更重。

他意識到,自己的工作遠不止於讓主席喫得可口舒心,更肩負着守護核心機密的重任。

事實上,程汝明的保密工作堪稱典範。

在中南海期間,他幾乎從不向外人提及主席的飲食情況,有限的交流也僅限於幾位爲領導人服務的廚師同行之間。

在爲主席服務的漫長歲月裏,他從未向家人透露過自己的真實身份。

家人僅知他在中南海工作,其餘一概不知。

直到主席逝世後,他們才恍然明白,程汝明寄信回家所填的“中南海101號信箱”,竟是毛主席的住所地址。

正是憑藉這份細緻入微和高度警覺,程汝明守護着主席的每一餐,從未出現任何差池。

方寸之間的匠心

爲毛主席準備膳食,在程汝明看來並非難事。

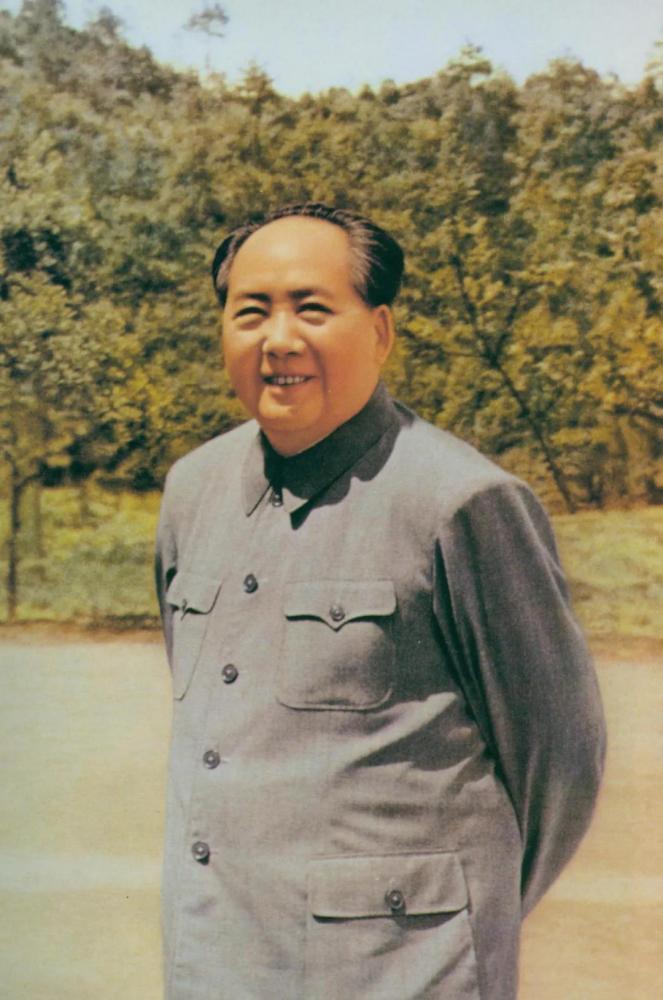

主席生活極其簡樸,日常飲食簡單至極,既不追求山珍海味,也少見大魚大肉。

除年節外,主席家的餐桌始終遵循“四菜一湯”的標準:

一道純葷、一道純素、兩道葷素搭配,再輔以幾樣小菜,便是這位共和國領袖的一餐。

主席雖飲食簡單,卻有一條原則,那就是不喫醬油。

這源於其幼年時偶然目睹傳統醬油釀造過程中孳生蛆蟲的場景,給他留下了極不舒適的印象,自此便不再食用醬油。

不用醬油烹製其他菜餚尚可應對,但面對主席的最愛——紅燒肉,程汝明可謂費盡心思。

他潛心鑽研,最終成功用糖色加鹽完美替代了醬油的作用。

這種獨創的做法,不僅賦予紅燒肉誘人的醬紅色澤,其鹹鮮風味甚至更勝一籌。

主席對此做法讚不絕口,程汝明也倍感高興。

主席雖不挑食,但也有自己的喜好。

程汝明觀察入微,總能及時捕捉到主席的飲食傾向,並迅速調整菜品。

在程汝明進入中南海後的首個除夕,他本打算大顯身手,操辦一桌豐盛的年夜飯。

然而,他卻被提前告知不宜鋪張,只需在平日基礎上略增幾道菜即可。

縱然滿身國宴技藝無處施展,程汝明依然盡心盡力操持着主席家的除夕宴。

但令他始料未及的是,他精心包制的餃子,主席僅嚐了一個便不再動筷。

程汝明一度懷疑自己手藝出了問題,後來才恍然大悟,主席是南方人,南方過年習俗中對餃子的興趣本就不大。

此後的除夕,程汝明便將餃子換成了年糕,主席果然欣然多用了一些。

一餐一飯系家國

程汝明日常爲主席做的菜中的湯水,總是比常規量稍多些,這是他有意爲之,目的是爲了保溫。

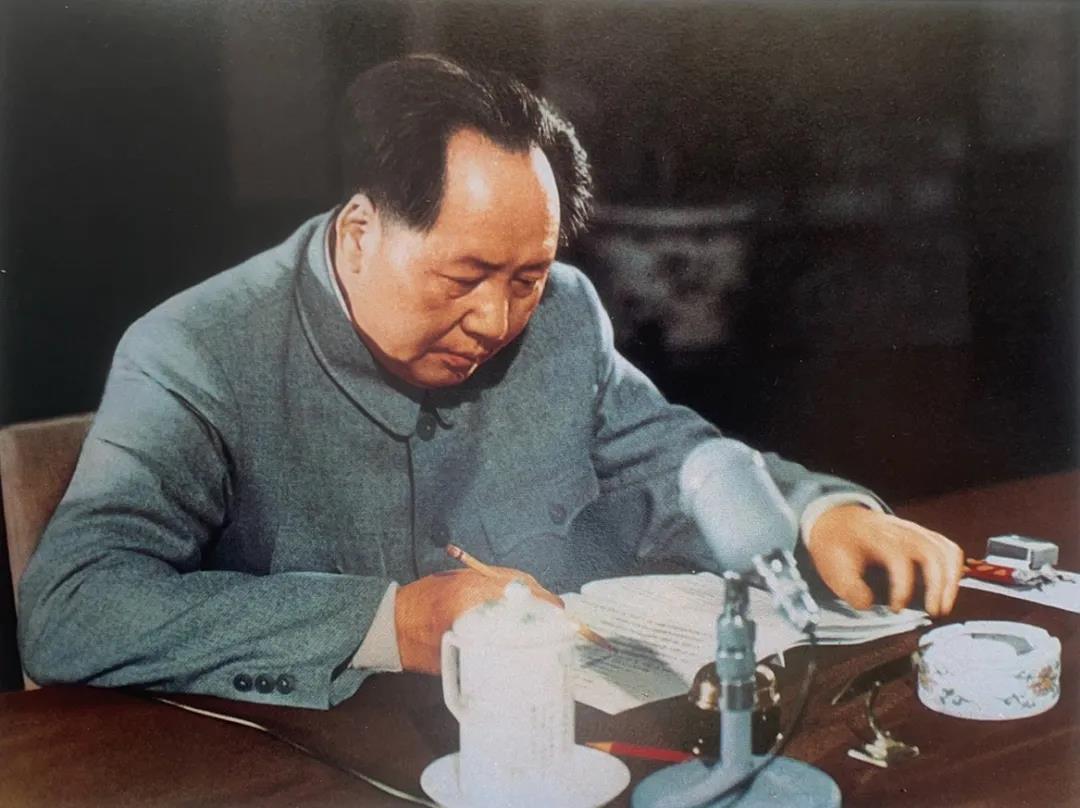

毛主席在餐桌上的活動遠不止於用餐,伴隨米飯入口的,常常是堆積如山的文件和書籍。

邊喫飯邊處理公務是主席的習慣,但這也導致用餐時間較長,菜餚容易變涼。

程汝明的細心安排,正是出於對主席健康的關切。

不過,在除夕之夜,他又會讓菜中的湯水回到正常,因爲這一天主席通常不會在餐桌上處理公務。

這一微小細節,折射出程汝明對主席飲食起居無微不至的關懷。

主席日理萬機,餐桌常兼作辦公桌。

而這張餐桌,也與新中國的脈搏緊密相連。

“三年困難時期”,主席率先垂範,節衣縮食,主動下調本就不高的伙食標準,並停掉了所有肉菜,連最鍾愛的紅燒肉也堅決不碰。

這讓程汝明憂心如焚,他深知主席每日工作負荷之重,若無半點葷腥支撐,身體如何喫得消?

他絞盡腦汁,想出一個辦法。

用肥豬油烙餅,並在餅中悄悄夾入碎肉丁。

此計起初奏效了幾次,但最終還是被主席察覺,程汝明也因此受到了主席的嚴肅批評。

綜觀主席的飲食特點,可用“雜、粗、土”三字概括,除不食醬油外,別無特殊要求。

他堅決反對浪費,剩菜回鍋上桌是常態,即便是年夜飯,中午的剩菜也照常端出。

這種艱苦樸素的作風,貫穿了主席一生的飲食起居。

隨着年齡增長和身體狀況變化,主席的飲食也在不斷調整。

晚年時,他因健康原因不僅戒了酒,連最愛的辣椒和紅燒肉也基本不再食用。

程汝明默默觀察着這些變化,悄然調整菜譜,陪伴着這位老人與歲月進行着自然的角力。

曾經的中南海,菊香書屋的燈光下,毛主席放下碗筷,又拿起一份文件。

程汝明收拾好竈臺,將記錄着當日菜單的紙片投入爐火。

躍動的火焰裏,映照出一位廚師二十二載無聲的忠誠守護。

那些在竈膛中化爲飛灰的紙片,無言地見證了一位領袖樸素而偉大的一生。

參考文獻:

主席不喫醬油理由 紅燒肉咋做出的呢,人民網,2013-08-01

中南海年夜飯歷史解密:毛澤東除夕夜喫中午剩菜,解放日報,2014-01-25

我爲毛主席做了22年飯:菜單每天都銷燬,張旭,文史博覽,2012-02-05,期刊

毛澤東的飲食文化觀及其當代啓示,景文清,戴玉琴,美食研究,2025-06-15,期刊

毛澤東的掌勺廚師回憶:每頓飯的菜單用完就銷燬【2】新華網 手機看新聞 2013-08-03