“長餐桌”逐漸退出中國家庭!學廣東人這麼做,更好看實用

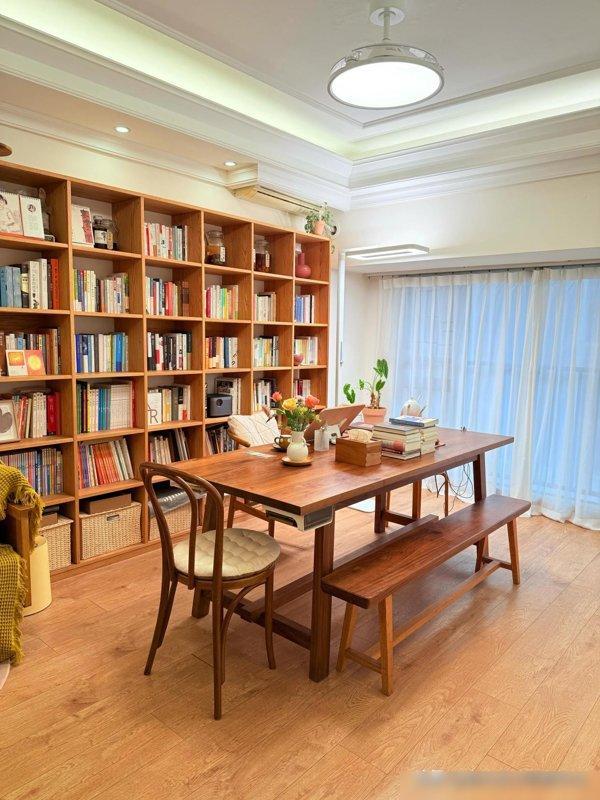

咱普通人家裝修選餐桌,最踩坑的是不是“爲了好看買大長桌”?我前同事小琳就是例子——去年跟風買了張兩米長的原木桌,拍朋友圈時確實高級,像家居雜誌裏的圖,結果用了三個月就哭着換了:“早上趕時間想遞杯牛奶給老公,得繞半張桌子;娃坐對面喫雞蛋,掉在桌角我得爬過去撿;週末請朋友來喫火鍋,菜擺了一排,最裏面的毛肚誰都夠不着,最後只能站起來傳,跟開會遞文件似的!”

你說這長桌冤不冤?

明明顏值在線、能擺好多菜,咋到了日常裏就變“麻煩製造機”?其實問題出在“不符合中國人的喫飯習慣”——咱們喫飯講“圍”,講“熱熱鬧鬧湊一塊兒”,長桌把人拉得老遠,夾個菜要“跨山越海”,說句話得提高嗓門,原本該溫馨的喫飯時間,愣是變成長途跋涉。

廣東人早把這點摸透了——你去廣州老城區的茶餐廳看看,哪有什麼大長桌?

全是圓滾滾的木桌,配個旋轉轉盤,茶點往中間一放,轉一圈誰都能拿到蝦餃,阿公阿婆邊夾鳳爪邊嘮家常,連眼神都能碰着,這纔是“喫飯的樣子”。我樓下的張姨就是廣東人,她家餐廳才六平米,擺了張直徑一米二的圓桌,居然能坐六個人!“圓桌不佔地方啊,牆角還能塞個餐邊櫃放碗碟,不像長桌,兩邊得留過道,走路都得側着身。”更妙的是她加了個電動轉盤,上次我去喫飯,想夾最遠的燒鵝,按一下按鈕轉盤就轉過來了,比伸胳膊體面多了——這哪是餐桌,分明是“懂人情的小能手”!

要是你家偶爾有聚會需求,廣東人的“變形餐桌”更絕。我朋友阿杰家是小戶型,買了張能拉伸的方桌,平時收起來是八十公分的小方桌,就夠夫妻倆喫飯;週末父母來,拉成一米五的長桌,能擺下火鍋、炒菜、湯,連孩子的兒童椅都能塞進去;要是朋友來玩,再拉成圓桌,大家圍坐一起玩劇本殺,桌面空間夠放線索卡——你看,一張桌子能當三張用,比佔着地方當“擺設”的長桌聰明多了吧?

其實現在年輕人裝修,早不追“高級感”那套虛的了,更在意“每天用着舒服”。你想啊,餐桌又不是藝術品,是要陪你喫三千頓早餐、五千頓晚餐的“老夥計”——它得能容下孩子掉的飯粒,能放得下媽媽熬的熱湯,能讓你不用站起來就能碰着爸爸的酒杯,這纔是“家的溫度”。長桌不是不好,要是你家是大橫廳、能放得下還能當工作臺,那沒問題;可咱大多數人都是七八十平的剛需房,餐廳就那麼點地方,何必爲了“拍朋友圈好看”,犧牲每天喫飯的舒服?

你家現在用的是啥餐桌?

有沒有過“夾不到菜”的尷尬?或者有沒有像廣東人那樣,用圓桌或變形桌“救了”餐廳?其實選餐桌的邏輯特簡單——不是看它“像不像雜誌裏的”,而是看它“能不能讓一家人願意多坐會兒”。畢竟,好看的桌子會過時,可熱熱鬧鬧的喫飯時光,纔是最不會過期的“家的禮物”啊!