新家入住一年,我發現最不後悔的就是客廳改書房,真是越住越喜歡

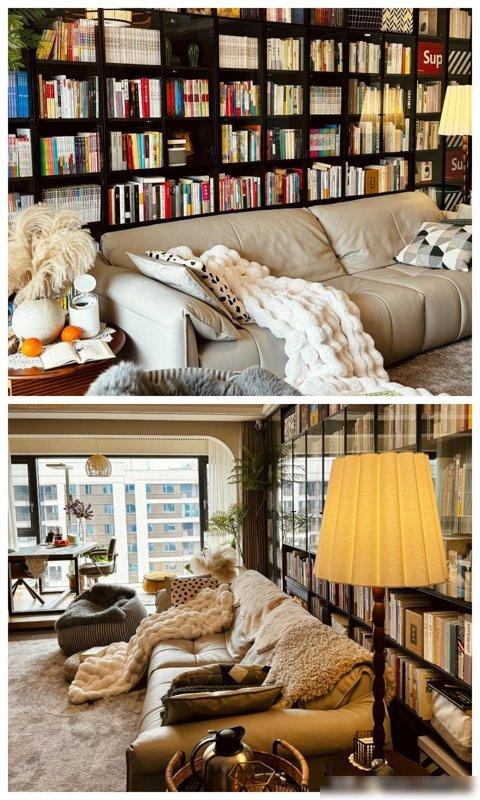

以前總覺得客廳得按“標準模板”來——大電視牆對着高背沙發,茶几上擺着果盤,看着氣派卻沒溫度。住了半年才覺出不對勁:電視開着沒人看,沙發上堆着沒拆的快遞,這麼大的空間,倒成了“最沒用的地方”。直到去年把電視牆拆了做書牆,纔算真正把客廳“用活”了。

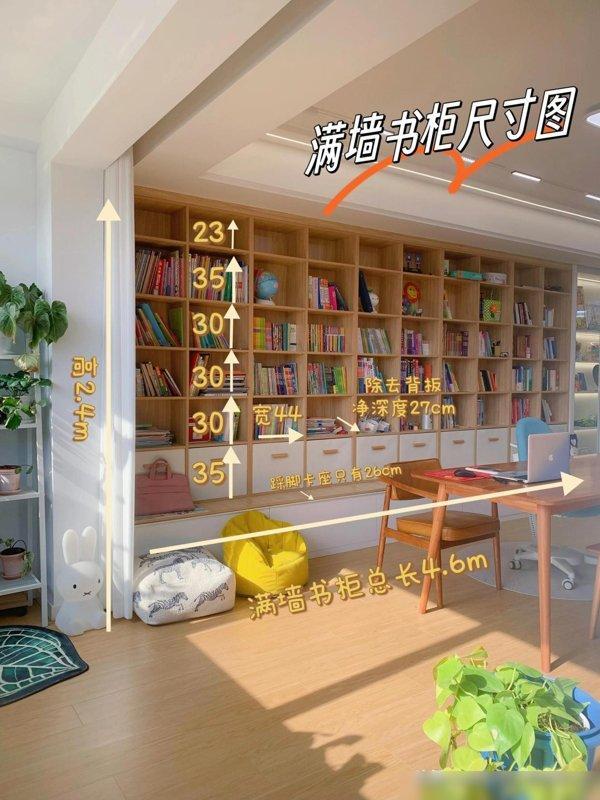

書牆不是花架子,得實實在在扛造。

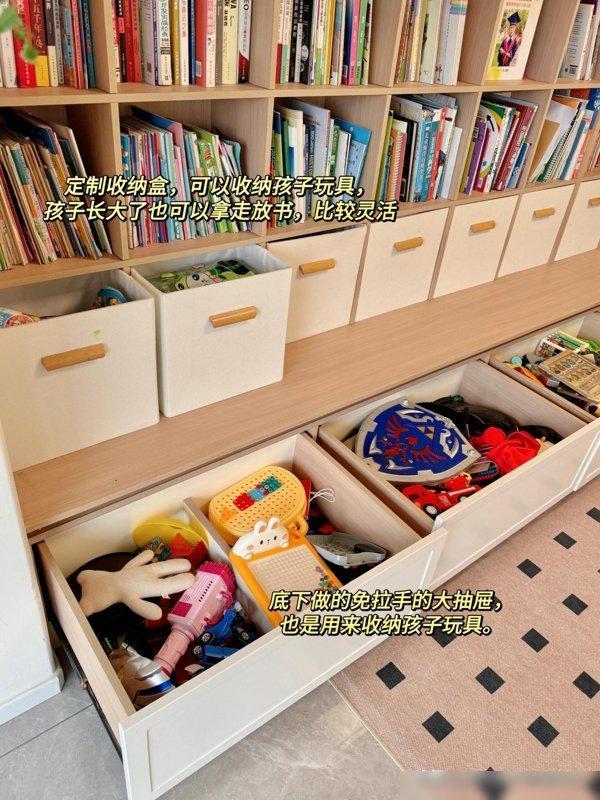

我家選的1.8cm厚板子,塞了三千本書還穩得像塊石頭;深度卡着27cm,剛好放下普通書籍,不會深到積灰,也不會淺到讓書歪歪倒倒。

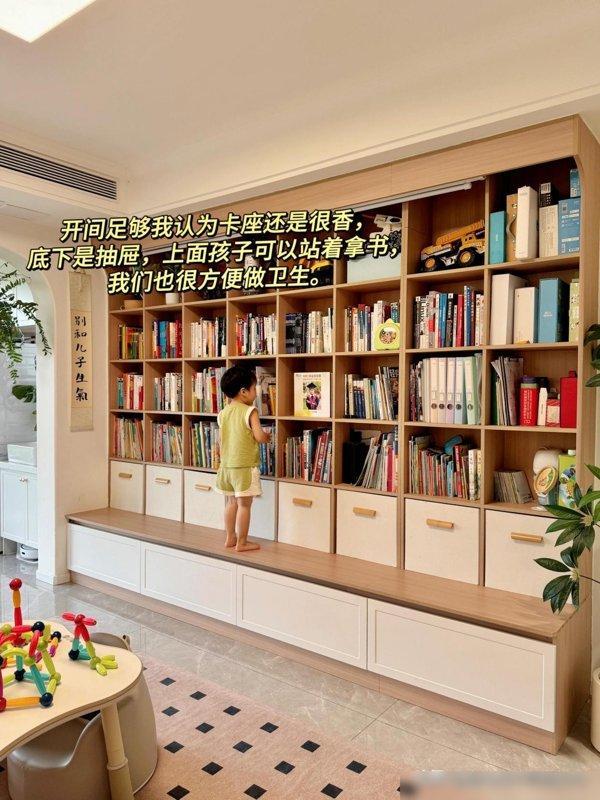

下面做了卡座,高度剛好貼合大腿,坐那兒翻書舒服,孩子還能站上去夠高處的繪本——抽屜裏塞着他的樂高、拼圖,再也不用滿地找玩具。

親戚來的時候,沒人問“電視呢”,都湊書牆跟前翻《小王子》《活着》,舉着手機拍:“你家這牆比咖啡館還有氛圍。”

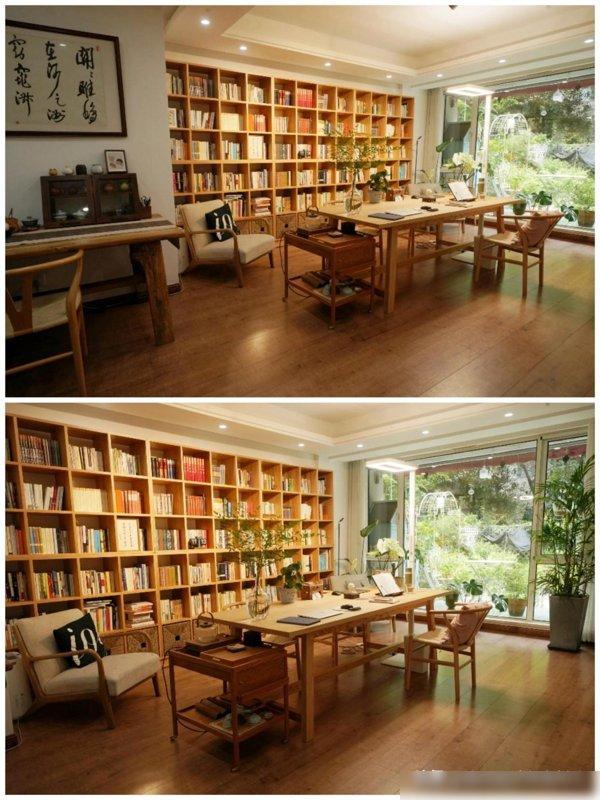

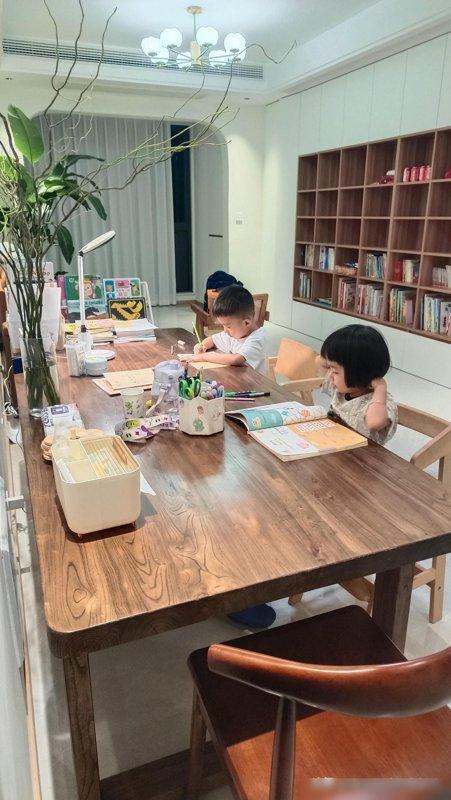

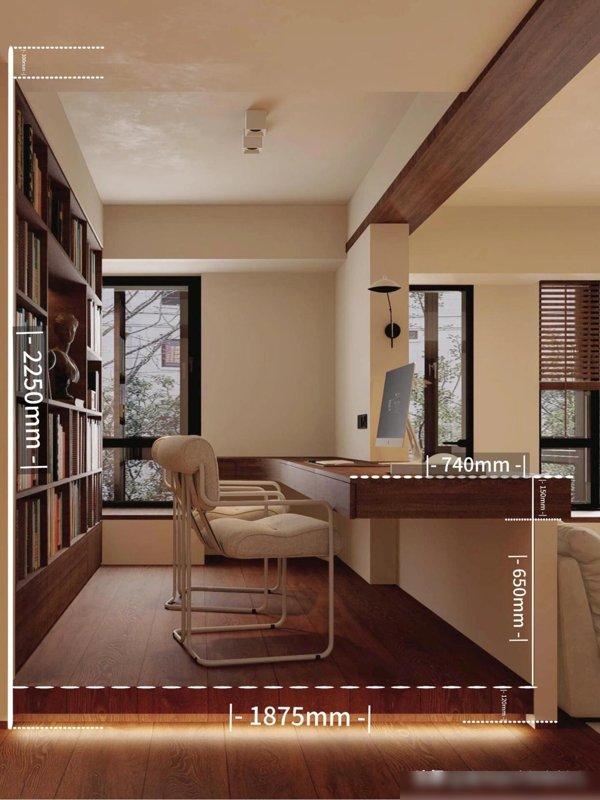

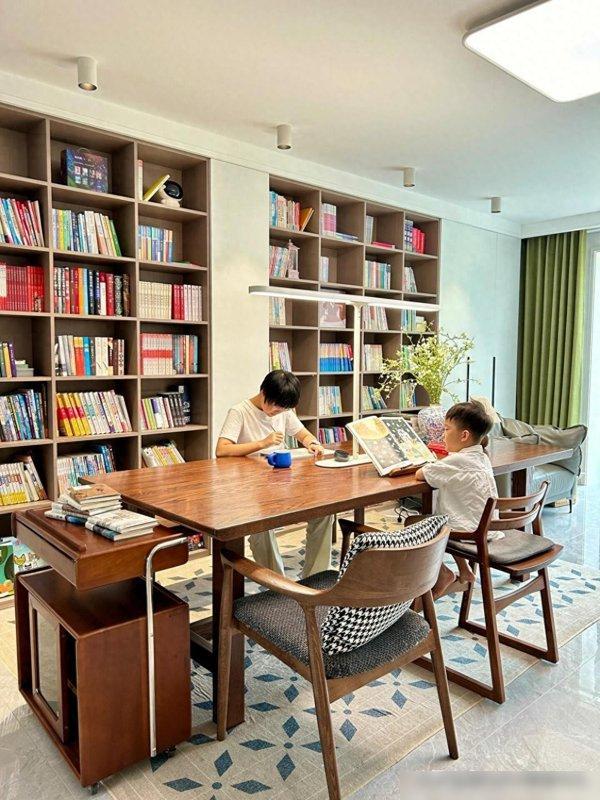

最香的是那張大書桌,長2.2米寬90cm,平時靠牆當辦公桌,孩子放學在這兒寫作業,我在旁邊改方案,檯燈的光疊在一起,連鋼筆劃過紙的聲音都變柔了。

週末全家圍這兒包餃子,鋪塊格子桌布,麪粉灑在桌上,孩子把餃子捏成小鴨子,爸媽在旁邊嘮“當年的窮日子”,比在餐廳擠着喫更熱乎——你說,這不比對着電視沉默喫飯強?

沙發往前挪了半米,後面隔出個玻璃小書房。

超白玻透光不擋視線,客廳看着大了一圈,隔音還比實體牆好——孩子在裏面上網課,我在外面追《知否》,他的朗讀聲和我的笑聲互不干擾。

有時候加班到深夜,我就躲進陽臺的L型書桌——鋼板用膨脹螺栓固定在牆上,設計師說能抗八級地震,擺上電腦、香薰,窗外有月亮,風裹着樓下的桂花香飄進來,連手機都不想碰,就想安安靜靜寫點隨筆。

以前總聽人說“客廳就得有客廳的樣”“書房得單獨留一間”,可住久了才懂:房子不是給別人看的,是自己住的。那些“離經叛道”的改造,裝的全是日常的小歡喜——是孩子踮腳拿書時眼裏的光,是全家圍坐做手工的熱鬧,是深夜獨自翻書時的安靜。所謂“美好生活”,不就是把別人眼裏的“不按常理出牌”,過成自己的每一天嗎?畢竟,家的溫度,從來不是靠“標準模板”堆出來的,是靠每一寸空間都裝着“我喜歡”湊出來的。