我國很“尷尬”的6種美食,當地人喫不膩,外地人卻難以接受

發現一個超有意思的事兒

咱國內藏着一批尷尬美食

一邊是本地人喫得津津有味、如數家珍,一邊是外地人滿臉問號+瘋狂搖頭。雖然“尷尬”感拉滿,但也藏着地域飲食文化的奇妙碰撞。

本期就介紹,我國6個比較尷尬的地域美食,看看你能接受幾個?

·葡萄雞丁

特產地:濟寧

在我的味蕾認知裏,雞丁常見搭配是辣椒、黃瓜這類常規隊友。而葡萄只該待在水果盤或奶茶裏的水果。

可濟寧人偏不按套路來,愣是把葡萄和雞丁湊成一桌!

初見這組合,外地人滿腦子“這能好喫?” ,甚至懷疑是黑暗料理。

但嘗過一次,才懂它的奇妙!

鮮嫩雞丁裹着酸甜葡萄汁,肉香裏滲着果香,咬下去那瞬間,酸與鮮在舌尖炸開,完全打破了我對雞丁喫法的刻板印象。

這道不按常理出牌的菜,藏着濟寧人對食材融合的大膽腦洞。

葡萄的甜中和了雞丁的膩,看似奇葩的搭配,實則是味覺的巧妙平衡,也讓濟寧葡萄雞丁成了“本地人喫不膩,外地人好奇又猶豫”的存在,尷尬又有趣。

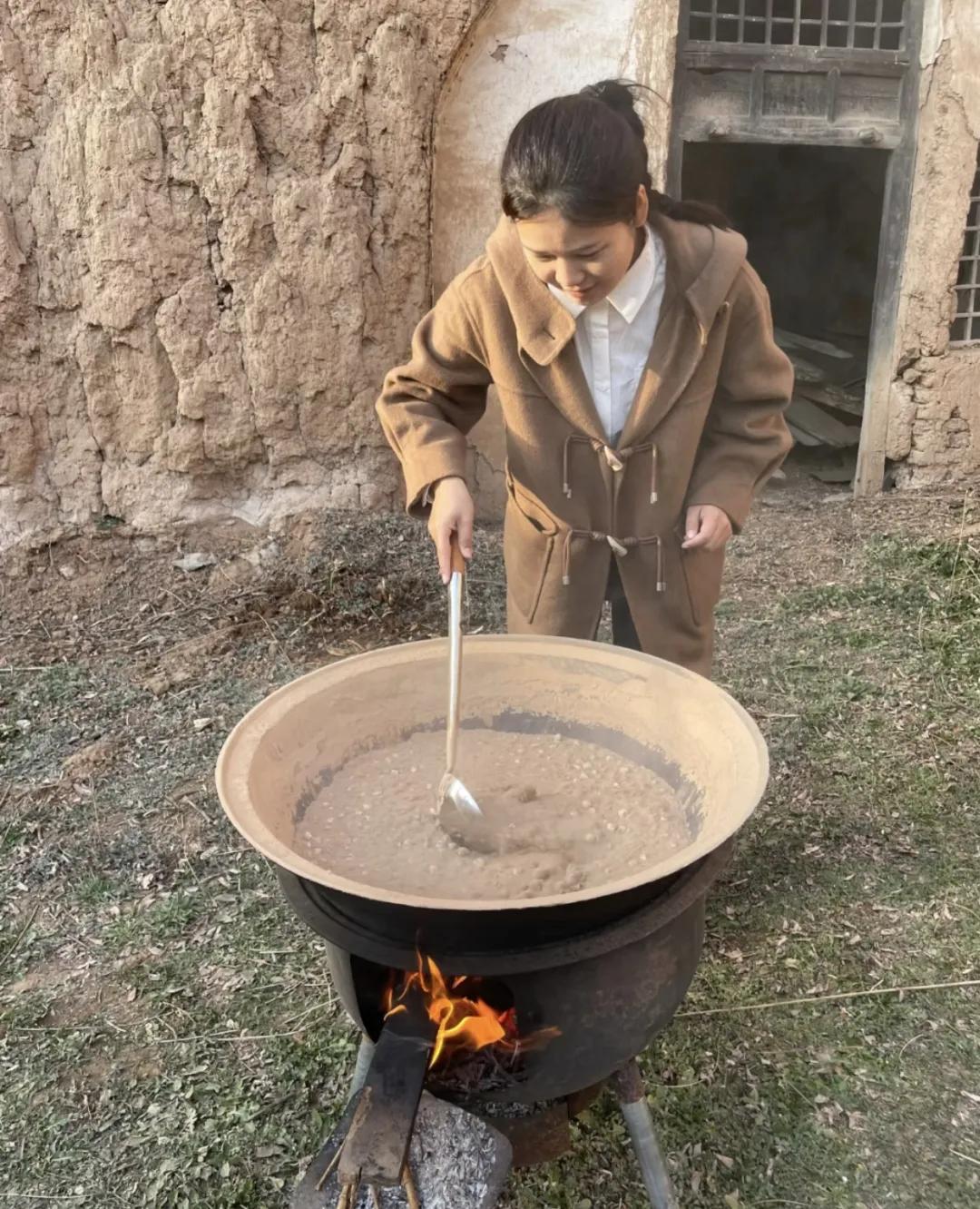

·土炒饃

特產地:山西

提起饃,多數人想到的是蒸饃軟糯、烤饃酥脆。

誰能想到,山西人會用“土”來炒饃!

光聽“土炒饃”這名,就讓我難以接受:用土炒?這能喫?不會有揦嗓子?

但是品嚐了一次後,忍不住感嘆中國特色美食文化的博大精深。

土借高溫賦予饃獨特的酥脆,不但保留饃的本味,又增添別樣風味。而且還映襯出了山西飲食智慧的縮影,具有養胃健脾的功效。

當地人把饃切成小塊,和當地觀音土一起翻炒,帶着椒鹽、芝麻的獨有香氣。

本地人把它當日常零食

外地人卻得先跨過“用土炒”的心理門檻

這奇妙反差,讓土炒饃成了地域美食裏的獨特存在,尷尬又充滿驚喜。

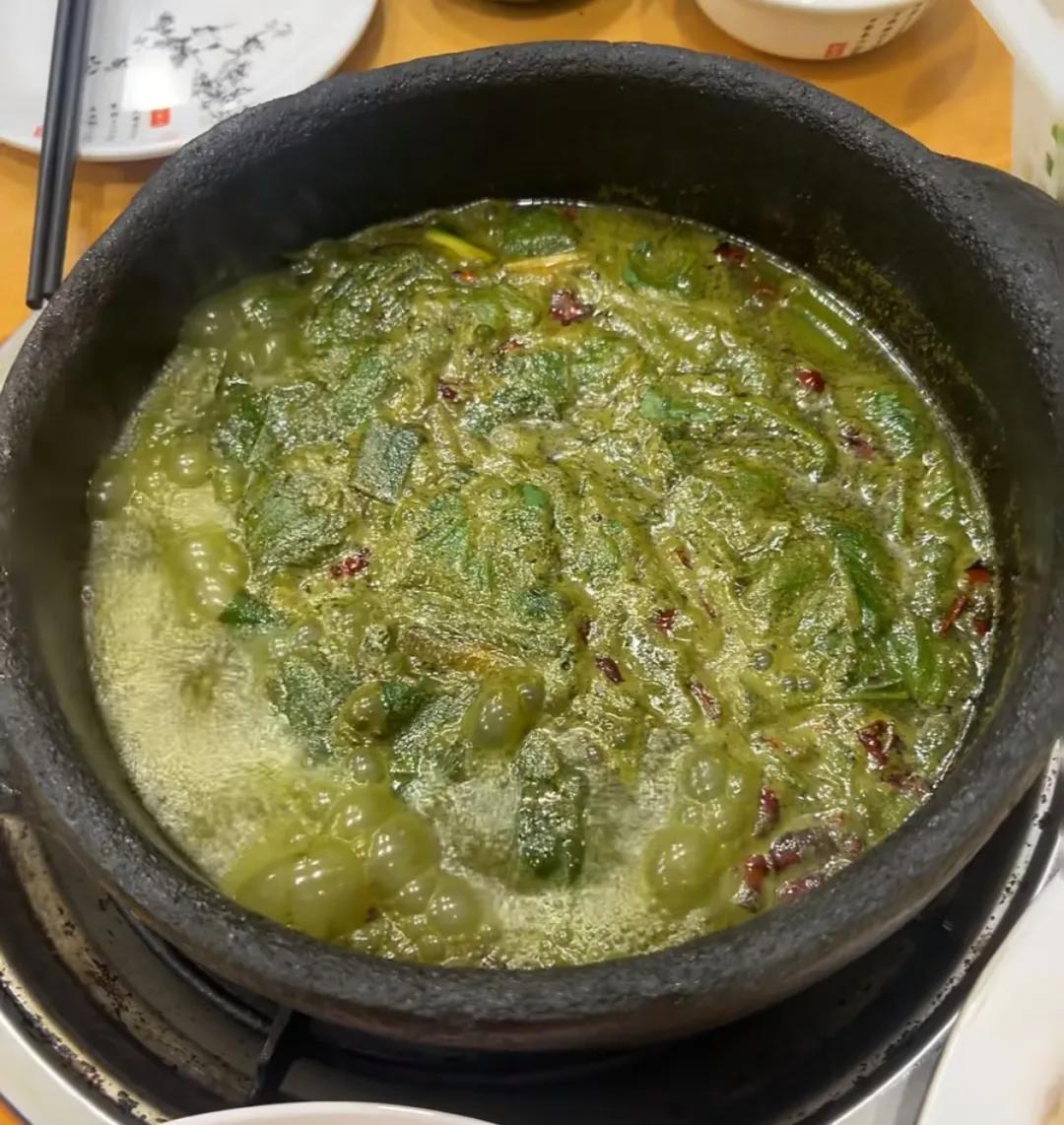

·牛癟火鍋

特產地:貴州

火鍋我超愛喫,無論是麻辣紅油、骨湯、番茄這類。

但是第一見貴州牛癟火鍋的鍋底,直接把我震驚了。

利用牛胃裏未消化的草料和胃液混合物,來涮火鍋,相信大多數外地人看了都難以接受,光是想想就想繞道走。

但對於貴州人本地人來說,牛癟火鍋是刻在DNA裏的喫不夠的美味。

經過過濾、加工後的牛癟,獨特“青草香”融入鍋底,涮煮牛肉、毛肚時,肉香和草香奇妙交織,喫起來酸辣過癮,越涮越香。

這道火鍋,也是貴州山地飲食文化的體現,也是當地人順應自然的智慧。

可對不瞭解的外地人來說,光是“牛胃內容物做鍋底”就難接受,這種認知差,讓牛癟火鍋成了“本地人寶藏,外地人挑戰”的尷尬美食,卻也守護着一方獨特的味覺記憶。

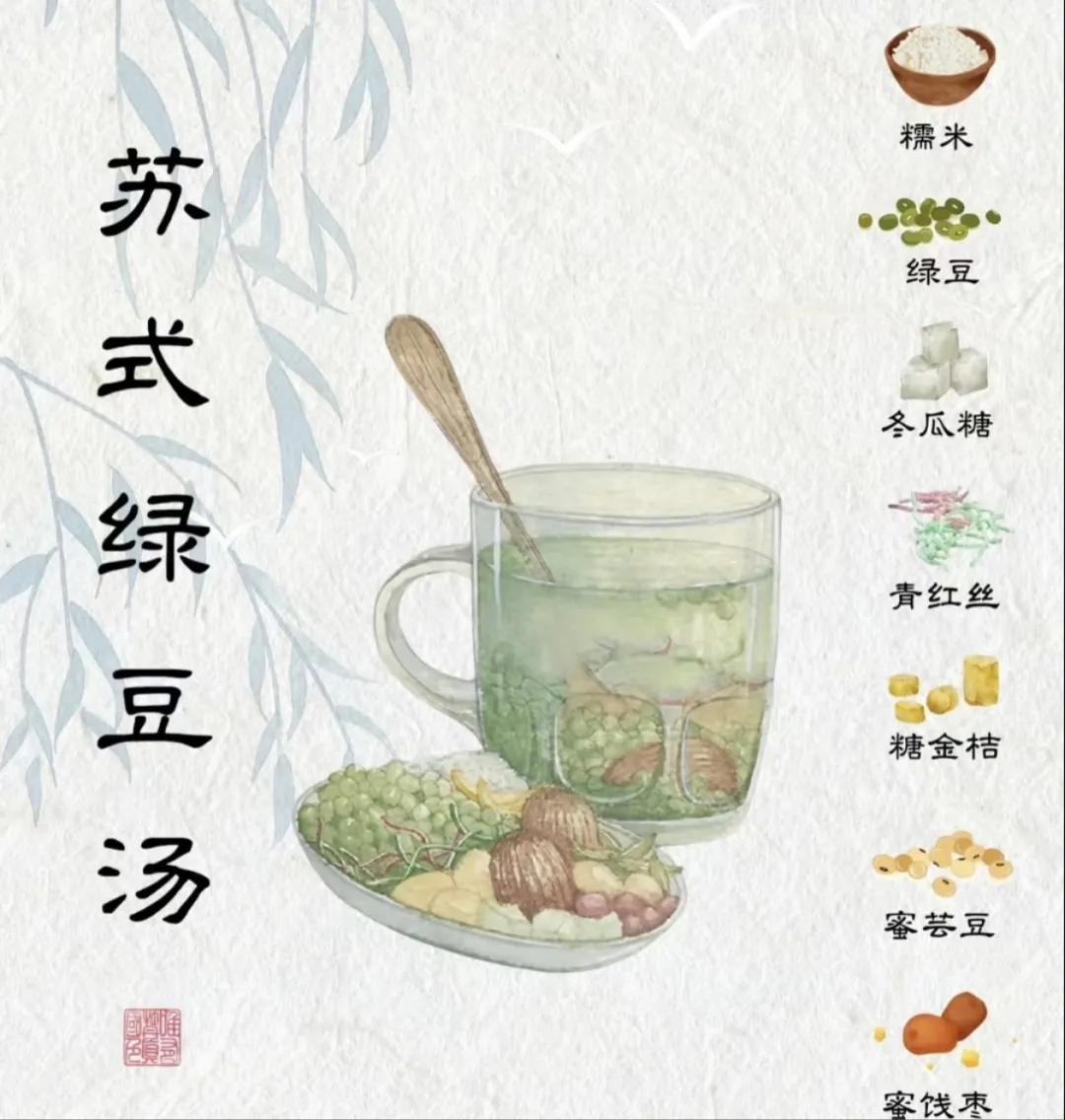

·蘇式綠豆湯

特產地:江蘇

提到綠豆湯,全國人民腦海裏基本是“綠豆+冰糖+水,煮到軟爛出沙”的經典形象,解暑又傳統。

可江蘇部分地區的綠豆湯,直接顛覆了外地人的認知。

綠豆煮得清清爽爽,不見軟爛。還加了糯米、冬瓜糖、青紅絲、蜜棗、蜜芸豆、糖金桔,甚至湯汁是透明的!

外地人初見表示難以接受:這是綠豆湯?確定不是八寶粥亂入?

但江蘇人對這碗“不走尋常路”的綠豆湯,愛得深沉。

糯米增加口感層次

冬瓜糖、紅綠絲添了甜味與色彩

看似“亂搭”,實則是夏日裏的清爽解膩神器。

喝上一口,綠豆的清新、糯米的軟糯、糖絲的甜香融合,完全是另一種解暑打開方式。

但是,因爲與大衆認知的“綠豆湯”差別太大,也成國內比較尷尬的一道特色美食。

·童子尿煮蛋

特產地:東陽

雞蛋的喫法有很多,煎炒煮炸滷,大家都能接受。

但是在東陽,卻是用童子尿煮蛋。

光聽名字,就讓外地人完全無法接受。

但是在東陽,童子尿煮蛋是傳承多年的特色。

每年特定時候,收集童子尿,將雞蛋慢煮入味。

煮好的蛋,蛋白Q彈,蛋黃綿軟,深受當地人喜愛。

儘管如此,外地人看來還是“難以理解” ,成了“本地人追捧,外地人避之不及”的尷尬美食。

·毛豆腐

特產地:安徽

連臭豆腐都能接受的我,初次見到安徽毛豆腐,心裏還是有點“發毛”。

它的表面長滿細密白毛,遠遠看去像“發黴”了一樣!任何一個外地人初見,都不敢下嘴。

但安徽人對毛豆腐的熱愛,就像藏在街頭小喫攤的煙火裏。

品嚐了一次,瞬間愛上了這種味道。

黴菌發酵賦予豆腐獨特口感,內裏嫩滑糯口,再蘸上辣椒、香醋,一口下去,焦香、豆香、發酵香交融,獨特風味瞬間綻放。

文末總結:

這些美食一邊是本地人如數家珍的熱愛,一邊是外地人初見時的難以接受,確實略顯尷尬。

可這“尷尬”背後,藏着地域文化的獨家韻味,是當地人祖祖輩輩嚐出來的生活滋味。

下次遇到這些“尷尬”美食,不妨大膽試試,說不定,你也會懂得這份獨屬於一方水土的浪漫 。

分享完畢

點個愛心你最好看