“一梯一戶”的快樂誰懂啊,沒有鄰居,入住感也太爽了吧!

誰沒經歷過住兩梯四戶的“尷尬地獄”?早上趕地鐵時和隔壁阿姨擠在電梯裏,明明困得睜不開眼還要強撐着笑說“早啊”;晚上下班回家,門口堆着鄰居的快遞盒、小孩的滑板車,甚至還有半袋漏湯的外賣,皺着眉收拾卻不敢敲門提醒——這些破事我住老小區時全遇過,那時候最大的心願就是:要是能有個“不用和別人搶”的電梯廳,哪怕多花點錢也行!

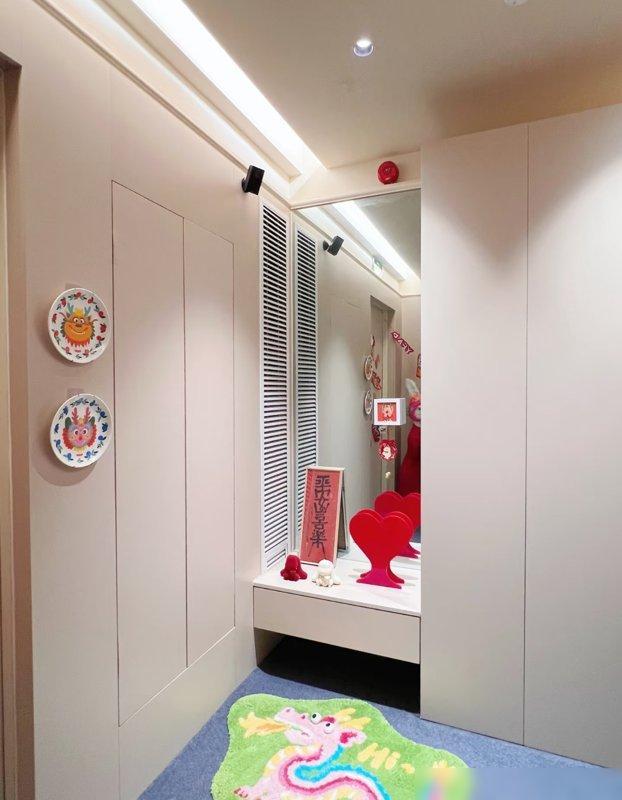

直到去年去閨蜜小棠家做客,我纔算真正get到一梯一戶的“爽點”。她買的是140平的大平層,電梯門一開我還以爲進了她家玄關——暖黃色的感應燈瞬間亮起來,牆面貼了淺灰木飾面板,比老小區的瓷磚牆溫柔一百倍;左邊做了個帶旋轉鞋架的鞋櫃,拉出來能放七八十雙鞋,連她的長靴都有專門的伸縮隔板;右邊擺了個軟包換鞋凳,旁邊立着全身鏡,她笑着說:“以前住兩梯四戶時,換鞋得蹲在地上,現在能慢慢坐下來繫鞋帶,連出門前理頭髮都不用慌。”最絕的是電梯門上貼了她畫的貓咪貼紙,旁邊掛了個“歡迎回家”的小兔擺件,連消防栓都被她做了個帶標識的櫃門,裏面還能放雨傘和快遞——這哪是電梯廳啊,明明是她的“專屬治癒角”!

我問她:“公攤38%,不心疼嗎?”她翻了個白眼:“這12平的電梯廳是我自己用啊!總比以前住兩梯四戶,公攤22%卻要和三戶搶走廊強吧?以前想在門口放個鞋架都怕被物業說‘佔公區’,現在我想貼什麼貼紙、擺什麼擺件,全憑心情——這才叫‘住自己的房子’啊!”還有物業費,她算過比之前貴了兩百多,但換來了不用和鄰居協商“能不能在電梯廳放東西”的麻煩,不用怕早上擠電梯時聞着別人的韭菜盒子味——“這錢花得比喝奶茶值十倍!”

至於電梯壞了的問題,她也遇過一次:上週電梯保養,她抱着兩歲的女兒爬11樓,累得氣喘吁吁,但她說:“一年也就兩次保養,總比天天早上和鄰居擠電梯,尷尬得只能刷手機強吧?”你看,人對“舒服”的定義從來都是“權衡”出來的——比起偶爾爬樓梯的累,她更怕的是天天要應付的“無效社交”。

其實現在年輕人買房子,早不是隻看“得房率”了,而是看“居住體驗”。比如社恐星人,一梯一戶意味着不用和陌生人寒暄,不用怕電梯裏的沉默尷尬;比如喜歡折騰家居的人,電梯廳能當第二個玄關,放自己喜歡的綠植、香薰,甚至擺個小邊幾放鑰匙——這些“小確幸”,可比那幾平的得房率香多了。

當然,一梯一戶也不是完美的:房價確實貴,公攤確實大,電梯壞了確實要爬樓,但哪有十全十美的房子?

關鍵是你更看重什麼——是省點錢買個得房率高但天天鬧心的,還是花點錢買個“回家就能放鬆”的?

你有沒有過那種“想擁有專屬空間”的瞬間?比如加班到十點,不想在電梯裏和鄰居聊天,只想安安靜靜掏鑰匙;比如想在門口放個鞋架,不用怕被說“佔公區”;比如想給電梯門貼個貼紙,不用徵求別人意見——如果有,那你肯定能懂一梯一戶的快樂。

其實房子的意義,不就是“讓自己舒服”嗎?不管是一梯一戶還是兩梯四戶,只要住得開心就是好房子。但話說回來——誰不想擁有一個“不用和別人共享”的電梯廳啊?

畢竟,回家的第一口氣,就該是鬆快的,不是嗎?

你會爲了“住得舒服”選一梯一戶嗎?如果是你,願意用公攤換這份“專屬快樂”嗎?