有人跑步時會產生 “羞愧感”,這是爲什麼?

我有個朋友,原本是個熱愛運動的人,尤其喜歡跑步。可最近,她卻跟我坦言,每次踏上跑道,心中總會湧起一股莫名的羞愧感,這讓她十分苦惱,甚至開始逃避跑步。

聽到她的傾訴,我也十分詫異,跑步本應是令人愉悅的事,怎麼會產生羞愧感呢?相信不少人也和我一樣好奇,下面就讓我們一起聊聊其中的緣由。

“羞愧感”的表現

“羞愧感”是一種源於對外界評價的擔憂心理,具體表現形式相當多樣化。許多新跑者害怕被別人看見,擔心自己的跑姿不夠優美,甚至會因此放棄在公共場所練習。

初跑者小張分享過自己的經歷:她總覺得自己跑步姿勢“像只笨鴨子”,因此每次跑步都選在人煙稀少的地方。然而,這種過度在乎他人目光的心態,使得小張始終無法真正享受跑步的快樂。

速度問題也是困擾很多跑者的一大心理障礙。一些跑者因爲速度較慢而不敢加入跑步社羣,生怕被其他跑者貼上“拖後腿”的標籤。數據顯示,超過六成的新手跑者會因爲擔心速度問題選擇獨自訓練。

另外還有跑者提到,自己因缺乏專業跑步鞋而被質疑是否“認真對待這項運動”,甚至在跑圈聚會時因爲裝備普通而自覺“被邊緣化”。

一次公開調查顯示,高達42%的跑者認爲裝備的好壞會影響他人對自己的看法,而這種心理壓力促使部分跑者過度消費,購買超出自身需求的高端跑步用品。

外界的質疑和閒言碎語也給跑者帶來了不可忽視的心理衝擊。例如,有些跑者會被質問“跑步的時間不如去睡覺”、“跑了那麼久也沒見你瘦,跑步有用嗎?”或者“跑步會不會對膝蓋造成傷害?”等問題。很多言論包含了質疑和否定,讓跑者不得不反思自己的運動選擇是否值得,久而久之,羞恥感油然而生。

歸根結底,“羞愧感”源於跑者對外界評價的過度在意,這種心理障礙不但阻礙了跑者對跑步的熱愛,更讓跑步這項原本簡單自由的運動變得複雜且沉重。

新手跑步的心理壓力

許多新手跑者在開始跑步時,會受到心理壓力的困擾。他們往往因爲技術和經驗不足而感到不自信,尤其在跑姿和跑速方面,這些不自信的情緒通常會轉化爲對外界目光的過度敏感。

許多人擔心路人或其他跑者對自己發出嘲笑——例如,“跑得這麼慢還有必要跑嗎?”或“這個姿勢一看就不專業”。這種擔憂讓很多初學者在跑步時侷促不安,甚至不敢在公共場所進行跑步訓練。

社交媒體的興起也在無形中加劇了新手跑者的心理負擔。很多跑者在社交平臺上分享自己的跑步數據、照片、裝備,這一方面爲跑步運動帶來了更廣泛的關注,但另一方面,對新手跑者而言可能產生了負面的比較效應。

他們容易將自己的起點與他人的高光時刻相比較。例如,在跑步APP的社區中,有的跑者曬出每日十公里的成績,有的展示昂貴的裝備組合,而新手跑者則可能爲自己的配速慢、跑距短或者穿戴“普通”而感到羞愧。

長期陷入這樣的情緒中,不少人會逐漸對跑步失去興趣,甚至放棄。

不過,實際數據顯示,這種擔憂更多源於主觀想象。一些心理學研究表明,多數旁觀者對跑步者的關注遠低於跑者自己的預期。換句話說,大部分人並不像跑者想象的那樣,對其姿勢和速度進行評價或批評。

新手跑者需意識到,每一個跑步高手也都有過自己的起步階段。不管配速快慢、姿勢是否完美,關鍵是邁出第一步並堅持下去。

學會屏蔽外界的閒言碎語,專注於提升自身,跑步的意義不在於取悅旁觀者,而在於爲自己的健康和成長負責。

跑圈中的攀比文化

在跑步圈中,攀比文化也愈演愈烈,許多跑者不只是跑步,反而開始將其作爲一種展現“競技力”或“生活品質”的平臺。

在社交媒體的助推下,我們經常能夠看到有人曬出自己的跑步里程、配速甚至精緻的跑步裝備。這種炫耀無形中爲跑者設立了一種“標準”,更多的人則開始追求跑得更遠、更快,或擁有更高端的裝備。

結果,跑步逐漸從一個個人放鬆、追求健康的活動,演變成了另一種“比拼場”。

例如,有跑者爲了在朋友圈“展示成績”,即使身體疲憊或有傷痛,依舊硬着頭皮繼續訓練甚至參賽。他們害怕未能達標或表現不如他人會被視爲“不夠努力”。

一項針對跑步愛好者的調研顯示,57%的跑者承認曾因看別人跑步數據感到焦慮或者自卑。這表明,攀比心理不僅未能讓跑步者更加熱愛這項運動,反而加重了心理負擔。

攀比的另一表現是對裝備的重視程度逐漸超過跑步本身。有跑者認爲穿更昂貴的跑鞋、使用高級的智能手錶甚至參與熱門賽事才能算是真正的“跑者”。

爲了滿足這些攀比心理,這些成本往往給跑者帶來了經濟壓力,更有甚者因此而感到羞愧,懷疑自己是否有資格進行跑步。

久而久之,許多人在對比中逐漸失去了跑步初衷,將外界標準內化,從而陷入一種焦慮或羞恥的情緒中。

跑者需要警惕這種文化,不盲目追隨所謂的“跑步標準”,而是依據個人狀況,找到適合自己的節奏與方式,以擺脫無謂的心理負擔,迴歸跑步的初心。

這幾類人更易受影響

新手跑者、性格敏感內向者以及追求高完美主義者,是容易發展出“羞愧感”的三類典型羣體。他們有一個共同特點:過度在意外界的評價,並對自己的表現和形象提出了苛刻的要求,甚至遠超出其實際能力。

對於新手跑者來說,他們往往缺乏跑步的技術與經驗,加上身體素質尚未達到理想狀態,第一次參與跑步就容易擔心是否會被嘲笑。

例如,有些新手會糾結自己的跑步姿勢是否好看、跑速是否過慢,甚至擔心穿的鞋子或衣服是否“專業”。

調研數據顯示,在一個針對500名跑步新手的問卷中,超過60%的人坦言因害怕被圍觀和評論而拒絕跑步。這種擔憂讓很多人止步於跑道之外,只能望而卻步。

而性格敏感內向者因爲天生更容易受到環境和他人情緒的影響,他們對外界的言論和眼光格外敏感。

比如,有一位年輕女性跑者分享,她因爲聽到一次路人評論“跑得真慢”,便開始排斥戶外跑步,僅限侷限在家中跑步機上。但這種自我隔離並沒有緩解她的壓力,反而讓她更加難以感受到跑步的樂趣。

而她的經歷並非個例,正因敏感性格,這類人羣更容易將外界的無心之語內化爲自我批判。

追求高完美主義者則是另一類典型代表。他們不僅希望在跑步中表現出色,還對速度、距離、姿態等細節追求近乎苛刻的標準。一次沒有達到目標值的跑步記錄,可能讓他們感到挫敗甚至羞恥。

一位資深跑步愛好者曾分享,他初期因未達到每月標準跑量,甚至不敢在社交媒體上分享自己的跑步動態,擔心被跑友認爲“不夠專業”。這種對外界評價的高度敏感和內心對自己的嚴苛要求,直接讓他們經常感受到“羞愧感”的困擾。

無論是哪一類人羣,其內心的不安都源於對外界的過度在意,以及對自己超現實的高要求。當這些心理壓力和外界刻板評價疊加時,“跑步”這樣一項本應輕鬆自如、爲健康和快樂服務的活動,反而成爲了一個沉重的心理負擔。

如何打破羞恥感

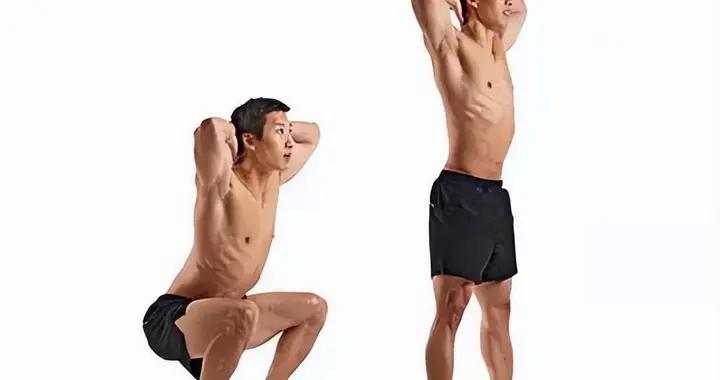

跑步是一項自由而開放的運動,它的魅力在於無需特定的場地、裝備,甚至不拘泥於速度和距離,每個人都可以按照自己的節奏前行。

它的核心在於幫助跑者增強體魄與心智健康,過多在意外界對“好跑者”的定義,反而窄化了跑步這項運動的意義。

一位跑友的小案例或許能爲我們提供啓發——她剛開始跑步時,總在意自己跑得是否夠快,是否達到他人的期待。有一段時間甚至因爲焦慮而選擇暫停跑步。

然而,在放下這些束縛後,她給自己設立了“5公里慢跑欣賞風景”的目標,結果不僅重新找回了熱愛,還在堅持中逐步提高了速度與耐力。

數據顯示,僅在中國,就有約70%以上的跑者因外界評價而短暫中斷過跑步。心理學專家指出,“自由感”對於維持運動習慣,尤其是像跑步這樣需要長期堅持的活動,至關重要。因此,專注自己纔是長久之計。

跑者應該嘗試迴歸跑步的初心,感受每一步帶來的身體與心理變化。這是一段與自己交流的旅途,可以幫助人們釋放壓力、反思生活,甚至獲得創意啓發。

跑步是一個自我實現的過程,無需太多規則束縛,類似寶寶學走路一樣。試着放鬆,不必與他人攀比,也不必追求完美的姿態和成績。

通過跑步,我們不僅可以變得更健康,更有可能獲得難能可貴的內心成長,這是跑步賦予我們的禮物。

無論是晨光熹微的清晨,還是夜幕低垂的傍晚,讓身體邁開步伐,將一切外界的聲音拋之腦後,享受風從耳畔掠過的自由感。

也許並不是每一步都輕鬆愉悅,但經歷過汗水與堅持後,終能在心靈深處感受到一種無比的滿足感。

跑者只需記住——跑步是個人的旅程,專注於自己的節奏、初心和感受,纔是最值得榮耀的部分。

你會非常在意別的跑友的速度嗎?歡迎留言分享!