地球上最“不正經”的沙漠,水比沙子多,雖寸草不生,卻魚蝦滿塘

本文內容均引用權威資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標註文獻來源,請知悉。

全球荒漠化以每年5萬至7萬平方公里的速度蠶食陸地時,一片位於巴西東北部的沙漠卻在顛覆人類對荒蕪的認知。

圖| 位於巴西拉克依斯馬拉赫塞斯國家公園的千湖沙漠

每當雨季來臨,白沙丘之間湧現上萬個藍綠色湖泊,魚羣穿梭,蝦蟹潛行。

這不是科幻場景,而是拉克依斯馬拉赫塞斯國家公園每年上演的真實生態奇觀。

白色沙丘與藍色湖泊的悖論

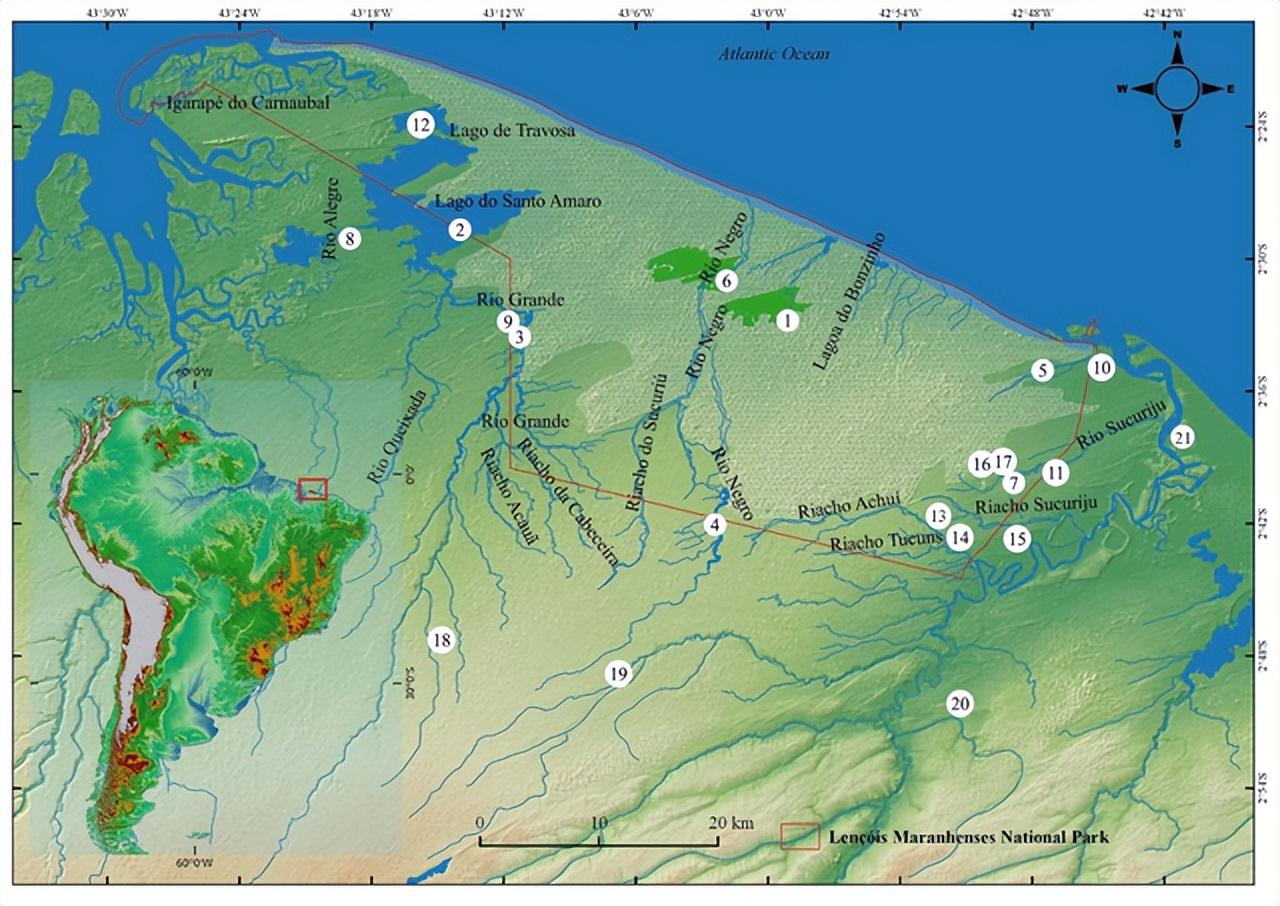

拉克依斯馬拉赫塞斯沙漠又稱“千湖沙漠”,佔地1500平方公里,沙粒潔白如雪,與常見的黃色沙漠截然不同。

其形成源於海洋與風力的合謀——大西洋的強風將海岸線的海沙持續向內陸推送,日積月累堆砌成30-40米高的沙丘。

圖| 千湖沙漠所在的位置,它瀕臨大西洋,海岸線50千米,佔地面積1550平方千米,地形平坦,地勢較低

而海沙中的鹽分抑制了植物生長,讓這片土地始終維持“沙漠”外貌。

真正令其“不正經”的是氣候——當地年降雨量高達1600毫米,相當於撒哈拉沙漠的300倍,與我國廣州相當。

每年1月至6月的雨季,暴雨灌滿沙丘間的窪地,形成近萬個最深3米的湖泊。白沙襯着藍綠色的湖水,從高空俯瞰宛如地球的調色盤。

魚蝦從何而來?

湖泊中活躍的魚蝦並非幻覺。科學家發現,當地主要水生生物包括南美牙魚、蝌蚪蝦和鹹水蟹等。它們能在此生存,憑藉的是兩項進化絕技。

圖| 能在沙漠中爬行的濱岸護胸鮎

首先是魚卵的“假死”能力:南美牙魚在旱季湖水乾涸前將卵產在沙中。

這些卵迅速進入休眠,表面形成保護性糖膜,可耐受40℃高溫和長期乾旱。待雨季雨水浸潤,卵在數小時內孵化。

其次則是跨湖泊遷徙網絡:雨季時,沙漠邊緣的河流與湖泊連通,魚蝦順水流擴散至新水域。而一種名爲“萬年魚”(學名Lepidosiren paradoxa)的物種,甚至能像兩棲動物般用鰭爬行於沙地。

“千年草籽,萬年魚籽”的諺語在此得到實證——魚卵可在沙中休眠7年以上,靜待重生時機。

圖| 由於有了河水和大西洋的滋養,所以千湖沙漠並不單調

儘管生命頑強,千湖沙漠的生態系統卻極爲脆弱。2015年後,氣候變化導致當地降雨模式紊亂,部分湖泊提前乾涸,魚卵復甦率顯著下降。

更嚴峻的是人爲壓力。

影響最大的是污染侵襲,周邊農業化肥和旅遊垃圾隨雨水流入湖泊,導致藻類爆發,遮蔽陽光阻斷魚卵孵化。

其次也存在開發侵蝕的影響,遊客爲拍攝“沙漠泳照”大量使用防曬霜,化學物質毒害水生昆蟲,破壞食物鏈基礎。

圖| 絕美的千湖沙漠

巴西政府2017年啓動“上馬託格羅索湖區環境疏浚與修復計劃”,通過人工疏浚湖底、限制旅遊流量試圖挽救生態。然而國家公園一位管理員坦言:“我們修復的速度趕不上破壞的速度。”

荒漠化的另一種答案

千湖沙漠的價值遠超景觀奇觀。聯合國環境署在《全球荒漠化展望》報告中指出:“它證明了乾旱生態系統中水循環與生物適應的非凡潛力。”其意義在於三點突破性啓示。

圖| 位於肯尼亞內羅畢的聯合國環境規劃署會議中心

首先,千湖沙漠重新定義了“沙漠”的邊界。傳統治沙思維聚焦固沙造林,但千湖沙漠證明,高降水區的沙地可通過自然蓄水形成獨特溼地生境,爲乾旱區水資源利用提供新思路。

其次,生這裏是物適應性研究的活實驗室。南非科學家在此發現的魚卵抗旱基因,已被用於改良農作物抗旱性;蝌蚪蝦的快速孵化機制,則爲疫苗低溫保存技術帶來靈感。

圖| 千湖沙漠中捕魚的漁民

最後,生態旅遊的平衡方式也很重要,公園採用“動態承載量”管理:雨季開放70%湖區,旱季僅保留30%徒步區。收益的40%投入社區,讓漁民轉型爲生態嚮導,實現可持續發展。

“魚羣是我們的日曆,更是飯碗,” 一位前漁民如此描述這種轉變。

參考資料:

1.《誰說沙漠裏沒有魚?這裏就有!魚甚至還會爬行去找水》2024-01-05 09:20 | 來源:中科院地質地球所

2.《白色沙丘現“沙湖連綴”奇景 乾旱沙漠怎麼冒出萬千湖泊》2017-11-18 12:46 | 來源:央視網

3.《世界上最獨特的沙漠,你可能還不信,乾旱的沙漠卻出現上千個湖泊》2020年3月28日 | 來源:光明網