殲20穿越對馬海峽,美日韓全程無感?中美對抗攻守何以易形

閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”按鈕,方便以後持續爲您推送此類文章,同時也便於您進行討論與分享,您的支持是我們堅持創作的動力~

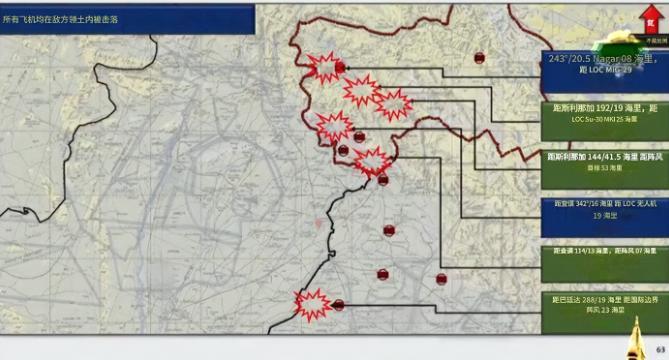

近日,央視新聞軍事頻道發佈了一則報道,其中輕描淡寫地提了一句,中國空軍新型戰機飛越巴士海峽、對馬海峽。

這在國內並未引起多少注意,卻引發了日韓輿論的高度緊張。

按照慣例,中國軍機到日韓周邊,兩國總會派軍機“跟蹤監視”,並藉此大肆炒作中國威脅論。

但這次中國披露殲20穿越位於日韓之間對馬海峽,日韓卻沒有對應的報道,很可能意味着美日韓沒能發現殲20。

要知道,對馬海峽最窄處僅有50公里,被美日韓的雷達系統嚴密覆蓋,如果殲20穿越對馬海峽都能不被發現,代表美日韓在戰時根本無法阻止殲20的隱身突防。

中國空軍無聲無息突破美國島鏈,只是中美對抗形勢的一個縮影,在這場由美國單方面挑起,原以爲能夠輕易恃強凌弱的對峙,在不知不覺間已然攻守易形。

中美對抗

1991年聖誕前夜,戈爾巴喬夫宣佈蘇聯解體,美國民衆自己的國家贏得了冷戰激動不已,歡呼這是一份最好的聖誕禮物。

然而,美國的精英們在收到這個消息之後,心中卻並不像普通民衆那樣全然只有歡喜。

因爲他們深知,美國作爲一個霸權國家,國家的運作機制就是在尋找敵人、戰勝敵人的過程當中,不斷擴展自身的利益。

如果沒有一個合適的對手,美國自身的運轉反倒會出現嚴重的問題。

站在美國國家立場上的精英尚且只是爲國家的未來擔憂,而那些服務於美國軍工複合體的精英,在得知蘇聯解體後更是哀嚎一片。

沒有了蘇聯這個勢均力敵的對手,軍工企業還怎麼賺錢,軍隊還怎麼彰顯話語權,靠強硬反蘇起家的政客還怎麼進步?

事實上,他們的擔憂絕非毫無道理。

隨着蘇聯解體,早已同樣因爲冷戰而不堪重負的美國政府迅速開始削減軍費開支,使得不少軍火商不得不轉投民用領域來維持生存。

爲了自己的利益繼續受損,從二戰開始形成,在冷戰中不斷髮展並與政府糾纏,形成能夠深度美國決策的龐然大物的美國軍工複合體,果斷開始推動美國尋找新的敵人。

在這場虛空索敵當中,社會文化和意識形態與美國存在差異的中國雀屏中選。

即使中美兩國的資源事實上互補性極強,自中美建交以來兩國貿易迅速發展,爲兩國關係打下了堅實的經濟支柱。

即使當時中國與美國的實力差距極大,且爲了融入由美國主導的國際秩序屢屢委曲求全,對美國百般忍讓。

但一心想要給美國找個敵人對付的軍工複合體並不關心現實如何,他們只是需要美國有個敵人,並靠着炒作“XX威脅論”獲利。

縱觀當時的世界,蘇聯已經解體,東歐轉了陣營,爲了顯示冷戰中美國的正義性,在政治上還是要支持一下這些新生的政權。

普通的第三世界小國,根本沒有資格當美國的對手,南斯拉夫要是沒亂倒是個不錯的選擇,可這不是已經開始內戰了嗎。

細數下來,只有中國雖然不強,但至少是個大國,並且近些年發展挺快,看起來頗有潛力,還與美國意識形態對立,看起來是個絕佳的靶子。

就這樣,美國國會當中出現了一批從沒到過中國,沒學過漢語,完全不瞭解中國是什麼樣子卻口口聲聲都是“中國威脅”的政客。

在這些政客的影響之下,中美兩國的“蜜月期”宣告結束,美國單方面宣佈中國是美國的敵人,並不斷給中國找茬。

從1993年的銀河號事件,到1996年臺海危機,再到1999年南斯拉夫炸館,2001年南海撞機,美國不斷地對中國的主權挑釁。

直到911事件爆發,讓美國找到了一個現實中真正存在的對手,將重點轉向中東,中美之間這種由美國單方面挑起的對抗纔有所緩解。

不過,也僅僅只是緩解——“中國威脅論”依然是美國的熱門議題,美國依舊熱衷於在輿論上抹黑中國,在商業上打壓中企,在中國周邊頻繁舉行軍演耀武揚威,對中國進行軍事威脅。

攻守易形

至於這樣在中國底線上反覆橫跳,會不會引起中國反感,進而導致中美關係受損,美國原本並不在意。

雖然與中國的經貿合作讓美國賺了很多錢,來自中國的廉價工業品有效壓低了美國的通脹,但作爲世界貨幣的發行方,錢對美國來說從來都不是什麼大問題。

再者說,在已經金融化多年,迷信買方市場的美國看來,低端工業生產這種事,中國不幹有的是國家幹,並不認爲美國的低通脹是中國的功勞。

中美的經濟綁定都不足以讓美國忌憚,中國的軍事力量就更不被美國放在眼裏了。

畢竟,直到20世紀初,中國的空軍都還沒有3代機,海軍的主力還是從俄羅斯引進的4艘現代級驅逐艦,海空軍不是美國的一合之敵。

唯有陸軍,憑藉朝鮮戰爭中頂着代差將美軍趕回三八線的威名,多少能讓美國有所忌憚,但中美兩國遠隔重洋,只要美國不主動挑起全面戰爭,中國的陸軍優勢便無從發揮。

更何況,有了海灣戰爭憑藉空中優勢擊潰伊拉克鬥志,陸軍沒怎麼戰鬥就拿下這個“第三軍事強國”的例子,美國多少有些輕視陸軍在戰爭中的作用。

因此,雖然美國主動挑起了中美對抗的話題,把中國塑造稱美國的假想敵,但卻完全沒有認真把中國當敵人的樣子。

雖然中國威脅論喊得響亮,但該怎麼和中國做生意還怎麼做,甚至因爲中國的營商環境好,基礎建設完善,漸漸把全產業鏈都搬到了中國。

明明熱衷於在中國周邊耀武揚威,可與此同時,美國對於本國的軍事卻並不上心。

進入21世紀之後,美國的軍備迭代幾乎停滯,雖然新裝備的PPT做得依舊十分漂亮,但是要麼實物與廣告不符,要麼乾脆永遠只能停留在PPT上。

甚至對於原有裝備的保養,美軍都做得不怎麼樣,美軍裝備的妥善率不斷下降,哪怕五角大樓都批評這種情況“不可接受”,美軍也是積極認錯但絲毫不改。

中國在中美關係上的做法,則是與美國的虛空索敵,積極作態,消極備戰截然相反。

一方面,中國一直強調,中國堅持走和平發展道路,從不搞大國競爭和惡性對抗,無意挑戰和取代美國,美國應當停止將中國視爲假想敵。

即使面對美國的咄咄相逼,中國也始終保持了剋制。

但這並不意味着中國是在默認美國的欺壓,只不過是因爲雙方的實力差距,中國選擇通過暫時的隱忍,爲國家發展爭取更多的時間。

在經濟上,中國並未如美國所願,長期停留在低端製造業領域,而是抓住一切機會推動產業轉型升級,向高利潤的高科技產業進軍。

在軍事上,中國同樣一刻也沒有鬆懈,軍隊在軍事理論層面緊追時代發展,各大軍工單位也一直緊盯着國際上最先進的裝備。

一開始,受限於國家的經濟實力和科技儲備,即使軍方和軍工部門有想法,也只能先用落後裝備湊合。

可即使是在最艱難的時刻,中國也沒有放棄軍工技術預研積累。

隨着中國的經濟不斷髮展,軍工部門的資金日漸充裕,這些技術逐漸開始落實,並依託中國強大的製造業基礎迅速走向量產。

到了2016年,就連自視甚高的美國都已經注意到了中國軍事實力的提升,爲此特意派出2個航母戰鬥羣和一個兩棲攻擊羣開往南海,意圖通過一場有限度的熱戰打斷這一進程。

但面對中國拼死一戰的態度,美國到底沒有和中國這一一個有遠程核投送能力的大國打一場全面戰爭的勇氣和決心,最終還是選擇了退縮,錯過了壓倒中國軍隊的最後機會。

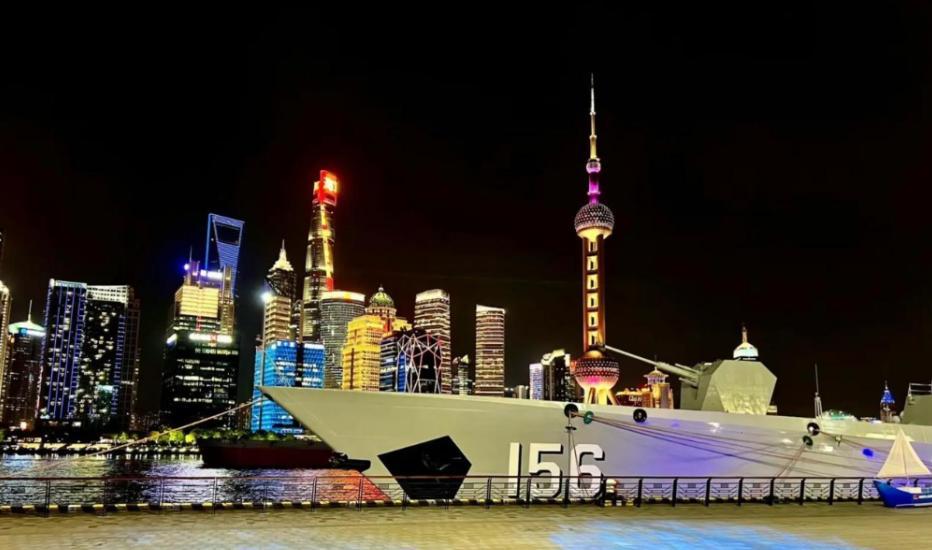

在這之後,中國的海空力量進一步發展,無論數量還是質量上都又有了新的飛越。

到了近兩年,美國甚至只能通過質疑中國軍備沒有經過實戰檢驗,來撐起美軍依舊天下無敵的牌面。

然而,印巴空戰的爆發,讓美國這最後的挽尊也變得岌岌可危。

雖然中國的殲10擊落的不是美國的先進飛機,可殲10在中國並不屬於最先進的序列,反倒是被擊落的法國的陣風戰機,曾經在限制條件的演習中戰勝過F35。

此時美國軍機唯一可以仰仗的,就只剩下了五代機的隱身優勢,但中方披露殲20飛越對馬海峽,美日韓卻一無所知,證明中國五代機在隱身方面比起美國只強不弱。

這場由美國單方面挑起的中美對抗,已然攻守易形。

但美國的國家慣性,卻讓他們難以終止對抗,只能裝聾作啞,假裝無事發生。