從一戰到朝鮮戰爭再到伊拉克戰爭,美國精英爲何“越來越慫”?

1916年1月1日,駐紮在比利時的蘇格蘭燧發槍團第六營,迎來了一位特殊的客人——前海軍大臣,溫斯頓·丘吉爾

丘吉爾此行不是爲了視察,他是主動要求前往西線,擔任一名英軍基層指揮官

來到前線後,他無視部下勸阻,不僅每天巡視最前沿的戰壕,還親自執行了三十多次夜間巡邏,深入雙方陣地之間的死亡“無人區”

一戰期間,不僅這位貴族出身的未來首相,將自己的生命押在了西線戰場,大量的歐美基層軍官,也都由貴族子弟充當

然而,一百年之後的今天,歐美政治精英們卻再也不可能出現在戰場當中,爲何如今的歐美精英越來越慫?差異的背後,會觸及美國社會中,一個極爲冷酷的現實

榮譽

丘吉爾的案例並不是個例,事實上,以貴族子弟爲代表的上流階級直接參戰,是一戰中的普遍案例

並且他們參戰的動機也並非簡單的刷資歷,而在相當程度上都出於追求榮譽的動機

以英國爲例,在第一次世界大戰中,英國武裝部隊的總體陣亡率約爲11.5%,而參戰的英國貴族階層成員的陣亡率高達19%

不僅從比例上講,在一戰時期的英國,貴族比平民冒着更大的陣亡風險,同時在數量上來說,貴族陣亡也非個例

在一戰期間,僅牛津大學畢業的貴族校友中,就有14561人蔘加了世界大戰,陣亡人數超2000,達到了17.7%的驚人比例

就連沒有傳統貴族的美國,爲國參戰在當時也是從上到下的共識,當美國於1917年4月正式加入協約國陣營之後

包含大資本家後代與政治家族後代在內的美國年輕二代們,也表現出了極高的參戰熱情和犧牲精神

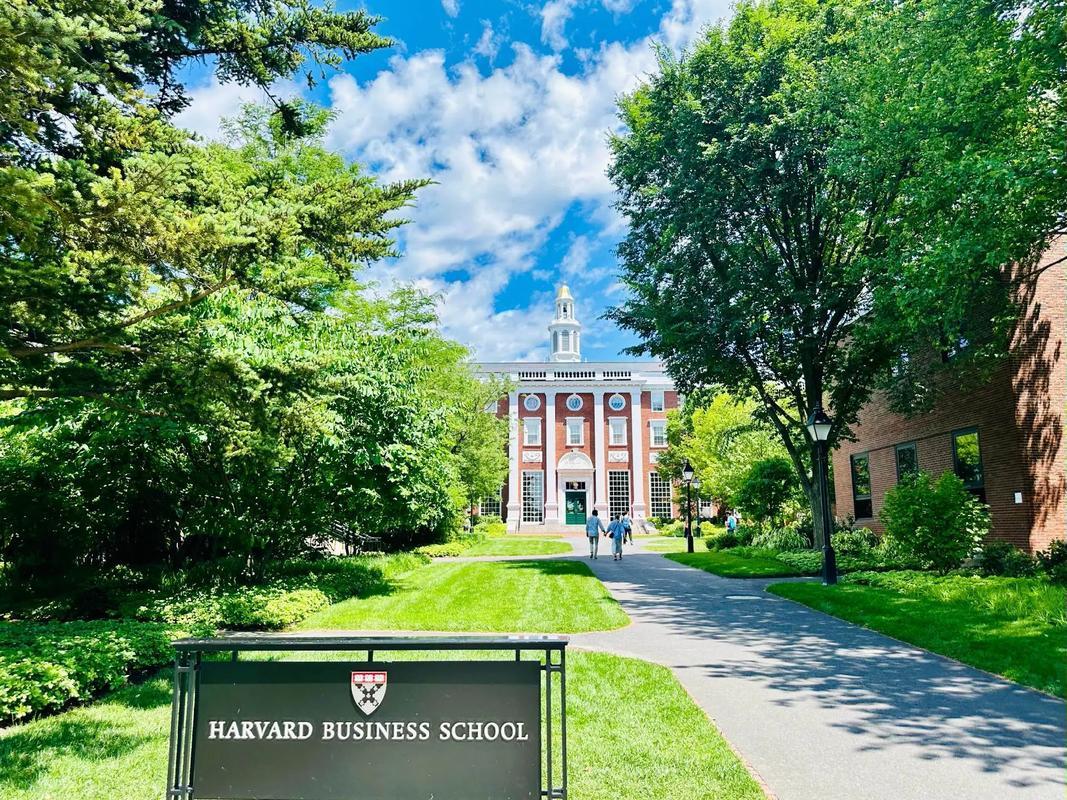

哈佛大學約有11319名學生和校友參戰,其中 373人陣亡,其陣亡率約爲 3.3%,耶魯大學約有9548名學生和校友參戰。其中 227人陣亡,其陣亡率約爲 2.4%

在這些人中也不乏當時的知名人物,美國前總統西奧多·羅斯福將四個兒子都送到了戰場,小兒子昆汀·羅斯福在加入空軍後還不幸陣亡,死時年僅20歲

事實上不管是一戰還是更早的歷史當中,在歐美國家裏,戰爭都不完全是貴族驅使平民送命

貴族在獲得更多收益的同時,也冒着與平民相等甚至更大的風險,然而一戰其實是這種古老貴族精神的謝幕,隨着時間的推移,事情開始發生悄然地變化

變化

接下來,讓我們把視角放到這種變化表現最深的美國,當時間來到1941年,在日本偷襲珍珠港之後,美國宣佈加入二戰

雖然在二戰期間,美國動員的總人數與比例都遠超一戰,但從陣亡率上來講,不管是歐洲戰場還是太平洋戰場

美軍所面對的戰爭強度,都無法與一戰的西線或者二戰的蘇德戰爭進行對比,美軍在二戰中的總體戰鬥陣亡率僅1.8%

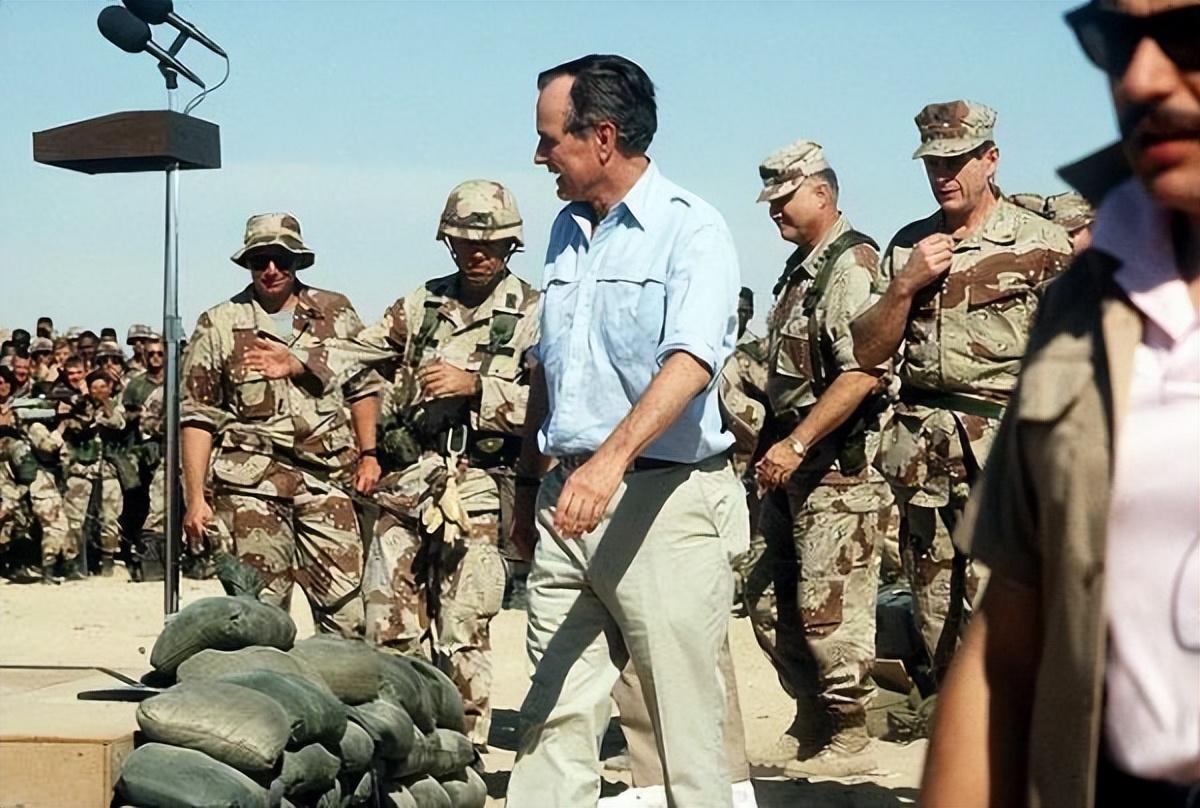

雖然參戰者中不乏肯尼迪、老布什與福特這些未來的總統,不過他們所面臨的風險,相較於一戰時期的英國貴族們已經大爲減少

不過二戰中的美國二代們至少還知道演一演,等到二戰結束,他們就開始不演了,朝鮮戰爭爆發之後

美國再次動員了大量軍事人員干涉半島局勢,據統計,在朝鮮戰爭期間,美軍前後共動員了572萬名戰鬥與非戰鬥人員

其中僅被正式部署到朝鮮戰區的美軍總人次,就達到178.9萬人,這一數字雖然比不上美軍在二戰期間的兵力

但也不是一個小數目,可是在朝鮮戰爭期間,美國精英不管是參戰人數還是參戰比例,都出現了斷崖式地下滑

在朝鮮戰爭的數萬名美軍陣亡名單中,僅有約200人畢業於常春藤學校,並且再也沒有類似於昆汀·羅斯福那樣的例子

美國精英們不參戰的理由,也絕不是認爲朝鮮戰爭是一場不道義的錯誤的戰爭,而是開始畏懼戰爭帶來的傷亡

在朝鮮戰爭期間,針對美國名牌大學大學生的緩徵制度,開始被廣泛利用,對於精英家庭的子弟來說

留在耶魯或哈佛完成學業,不僅不必冒着陣亡的風險,從利益上講,也成爲一條比奔赴前線更具吸引力的路徑

從朝鮮戰爭開始,戰爭這件事就成了美國精英與平民之間的一道鴻溝,美國的權力者們動員美軍在全世界實現自己的意志

而不管是戰爭的直接受害者,還是因爲戰爭而死亡的軍人,都與美國精英階層沒有一絲一毫的關係

在越南戰爭爆發之後,美軍動員了比朝鮮戰爭還要多的人力,但是在被動員的美軍當中

不僅貧窮的下層階級是前線的絕對主力,同時在陣亡名單中,幾乎找不到任何一個權貴階級的子女

爲了不讓自己的孩子被送到越南戰場上,越南戰爭期間的美國權貴們,通過在國會推行一系列政策,將戰爭與自己進行深度隔離

首先,在越南戰爭期間,只要你是一名美國在校大學生,並且成績“令人滿意”,就可以獲得“2-S”身份,暫緩服役,通過這一手法,後來的美國總統比爾·克林頓躲過了兵役

其次,因身體或心理原因不適合服役者,可獲得“1-Y”或“4-F”的身份,並不用加入美軍,然而在執行層面,這一規則被大量濫用

現任美國總統特朗普,就是靠着腳後跟長有“骨刺”的醫療報告,同樣逃過了美國的徵兵

最後,美國權貴的子女還可以通過主動運作,在戰爭期間加入國民警衛隊或預備役,加入這些單位在名義上也算服兵役

但在實際操作層面,他們被派往越南參戰的概率極低,通過這種手段,另一位美國總統小布什,也躲過了越南戰爭

最終的結果,就是越南戰爭成了徹頭徹尾的“工薪階層的戰爭”,越南戰爭的巨大花銷與慘痛傷亡,成爲了一股滔天巨浪,並最終在1968年反噬了推動戰爭的民主黨政府

然而繼任的尼克松政府雖然着手終止了在越南的戰爭,可是他們卻沒有解決另外兩個問題

越南戰爭結束後,美國對外的軍事幹涉並沒有徹底結束,而另一方面,美國精英遠離戰場的趨勢,也在繼續加深

越來越慫

爲了結束越南戰爭,尼克松政府在1973年正式終結了徵兵制,從此,美國進入全志願兵役時代

這一政策的本意是好的,但是在執行之後,卻導致了三個直接的結果,第一,美國總統和國會發動戰爭時,不再需要面對一個由普通家庭子女組成的“人質池”,這讓發動戰爭的成本快速下降

第二,美國軍隊從一個由各階層公民組成的熔爐,轉變爲一個由長期服役的職業軍人組成的專業團體,最後,美軍這一身份不再是美國公民義務,而是一份工作,既然是工作,那賺錢就是最大的目標

於是在1973年之後,美軍的一線戰鬥部隊與不缺錢的美國的精英階層做了徹底的切割,海灣戰爭時期,政商兩界的精英子女的戰爭參與度幾乎爲零

更漫長且涉及更多美國人的伊拉克戰爭中,美國精英階層幾乎完全缺位,在伊拉克戰爭與阿富汗戰爭中,合計陣亡的七千多名美軍中

幾乎一位出身美國政治與商業豪門的後代都沒有,而在這一背景下,去軍隊露個臉,甚至成爲了博取政治資本的作秀

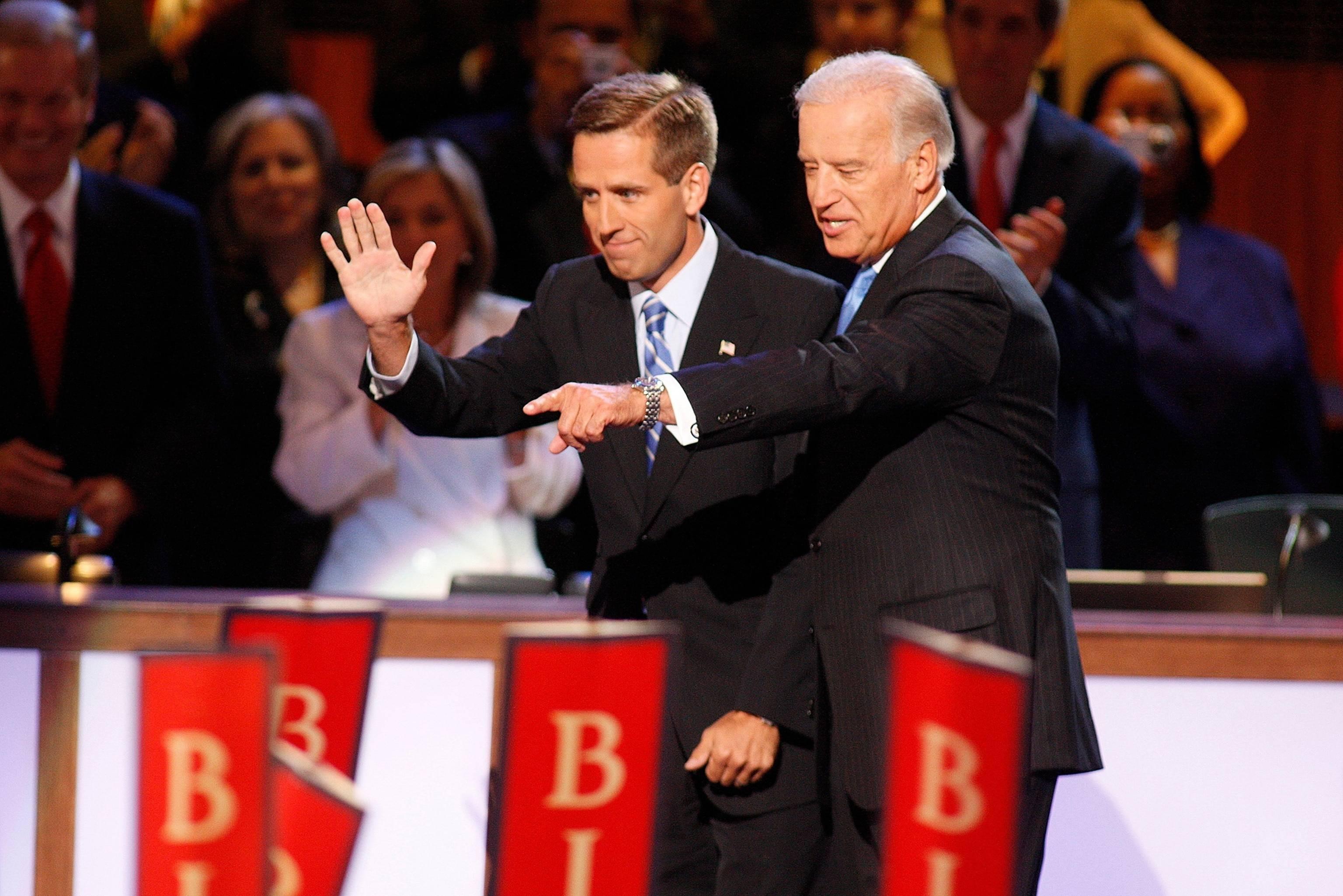

上一屆美國總統拜登曾多次宣稱自己的兒子參加了伊拉克戰爭,並最終爲國捐軀,然而這並非事實

拜登的長子博·拜登,加入的是特拉華州國民警衛隊,其專業是軍事律師,而非一線戰鬥人員

在2008年,他隨部隊被派往伊拉克,在巴格達附近的勝利營服役,但是他不僅長期受到保護,同時工作也只是幫助訓練伊拉克的法官和檢察官

在老拜登的運作下,小拜登在服役結束後獲得了銅星勳章,若不是因爲他在2015年因腦癌去世

必將憑藉這份作秀性質的服役精力,在未來繼承老拜登的政治遺產,現任美國副總統萬斯也是一個鑽空子的高手

2003年,他出於就業的目的,在高中畢業後直接加入了美國海軍陸戰隊,但是萬斯的工作也不是前線士兵,而是一位戰地記者

在四年的服役期當中,僅僅有六個月被派往伊拉克執行任務,而在任務結束後,他憑藉這段服役經歷

不僅成功獲得在俄亥俄州立大學、和耶魯大學法學院的讀書機會,還通過鼓吹他的服役經歷,一步步走上了美國副總統的高位

客觀來說,軍隊問題的變化,並不是美國精英階層變慫了,而是他們在現代社會的背景下,徹底拋棄了傳統的榮譽感與國家觀念

變得越來越自私與功利,如今美國的一切軍事行動,都變成了徹頭徹尾地精英遙控平民送命

至於這樣的美軍是否還能保證美國在全球範圍內的霸權,就是一個十分值得懷疑的問題了