跟中國交手6個月後,魯比奧稱對中美關係有了新說法

閱讀此文前,誠邀您點點右上方的“關注”,既方便您進行討論與分享,還能及時閱讀最新內容,感謝您的支持。

2025年7月31日,紐約,福克斯電臺。

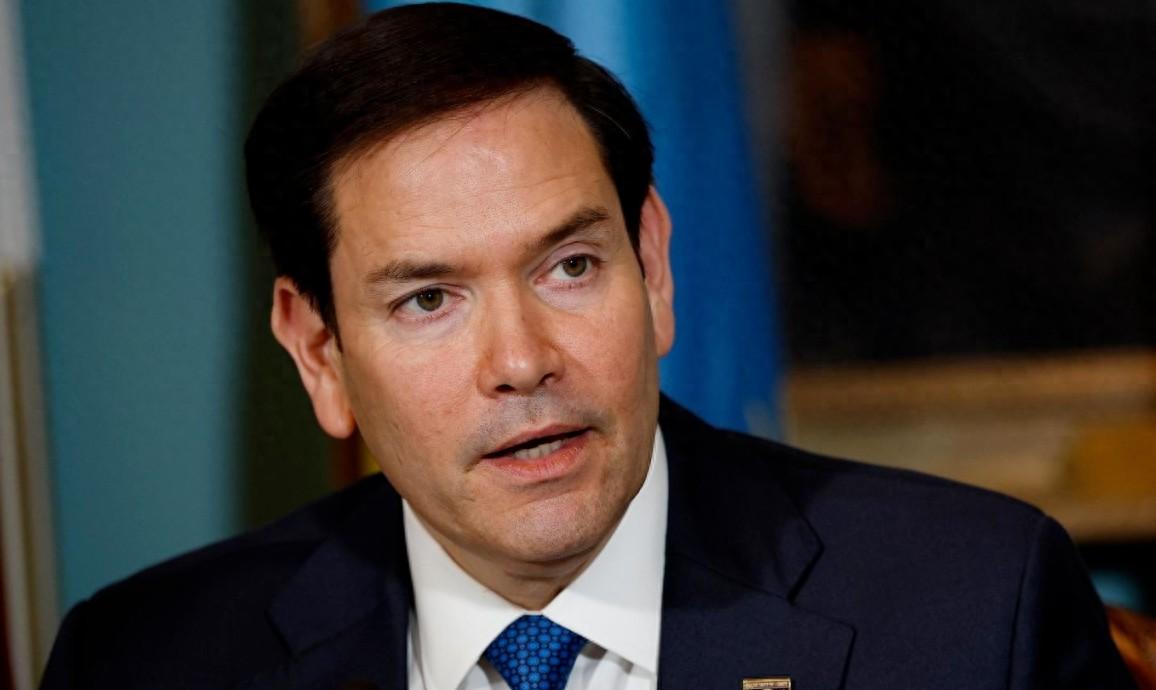

誰也沒想到,一直對華咄咄逼人的美國國務卿魯比奧,突然口風一轉:

“我們正進入某種戰略穩定時期。”

這句話可不是隨口一說——就在48小時前,中美剛在斯德哥爾摩結束第三輪經貿談判,90天的關稅“休戰期”順利續簽。

而說這話的人,正是半年前上任、在特朗普陣營中“打四份工”的“最不可能妥協的人”。

他爲啥鬆口?美中真要重歸穩定?還是這只是暴風雨前的寧靜?全球都在看,中美接下來,到底是握手,還是攤牌?

從“反華鐵鷹”到“戰略緩和派”:魯比奧的6個月蛻變

2025年1月20日,美國參議院以99票全票通過確認魯比奧爲國務卿。

就在半年前,這位在國會以“反華急先鋒”著稱的佛州參議員,突然轉身成爲美國對華外交最高負責人,一時間震驚了包括中國在內的整個外交圈。

這不是一位“傳統”外交官。

魯比奧上任後接連身兼四職,不僅是國務卿,還臨時代管國家安全、對外援助、國家檔案館的事務,成了“Secretary of Everything”(統管一切部長)。

而對華政策也隨他職位的升高,變得更爲微妙和靈活。

他並沒有一上來就與北京握手,而是延續此前鷹派的語調。

比如在加勒比訪問時諷刺中國基礎設施質量,說“差點摔個腦震盪”;也曾站臺特朗普,對中國留學生“卡簽證”叫好。

甚至在霍爾木茲海峽問題上點名要求中國“勸阻伊朗”。

而觀之他說這些話的背景,都有一個共同點,那就是擁護特朗普反華之心,句句照應。

而特朗普的態度正發生微妙變化:

雖然其重回白宮後依然高舉“讓美國再次偉大”,對華發動關稅戰2.0,但其政府在經貿與戰略層面明顯趨於現實主義,不得不對華認輸。

正是在這種背景下,魯比奧的強硬慢慢出現了“軟邊”。

故而有了7月的與王毅在吉隆坡的會談,也有了其在時隔6個月對華強硬後,成爲了美國首位承認,中美進入“戰略穩定時期”的鷹派官員。

從交鋒到均勢:中國引導進入戰略相持

與魯比奧角色微調同步的,是中國戰略步調的持續深化。

從2018年特朗普政府首次發起貿易戰起,中國始終以“戰略防禦”爲主,尤其在拜登任期內,以剋制應對打壓。

但到了2022年下半年,風向開始變了——中國不再只守不攻,開始全面推進外交戰略主動。

首先是在中俄關系上,中國把對俄全面戰略協作提升到一個新高度。

2023年3月,我國領導人訪問莫斯科,明確中俄合作對“世界格局和人類前途”至關重要。

其次是在中美正面對抗上,中國一邊公佈《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告,一邊將雷神、洛馬等涉臺軍企列入“不可靠清單”。

更關鍵的,是推進“全球南方”合作。

中東沙伊復交、中阿合作機制升溫、金磚擴容、全球治理改革加快,中國通過這一系列多邊佈局,重新調整中美戰略力量平衡點。

到了2025年初,隨着中國AI企業DeepSeek-R1震驚世界,美國內部的看法也變了——前總統拜登政府的“孤立中國論”開始失效。

新上任的魯比奧雖然仍喊着強硬口號,卻不得不面對這樣一個現實:中國太大,美國推不動;中國太深,美國孤立不了。

然而,真正把“穩定期”拉上舞臺中心的,拉進美國眼中的,是2025年7月28日至29日這場位於瑞典斯德哥爾摩的中美第三輪經貿會談。

這場會談看似平常,實則暗潮洶湧。

它不僅延續了此前日內瓦共識和倫敦框架,更是爲8月12日即將到期的“90天關稅緩衝期”敲定了延長期限。

從談判桌到話筒前:斯德哥爾摩會談背後的拉鋸與默契

2025年7月29日,按中國商務部副部長李成鋼的說法。

雙方進行了“坦誠、深入、建設性”的溝通,確認將繼續推動已暫停的美方對等24%關稅,以及中國的反制措施展期90天。

但另一邊,美國財政部長貝森特卻表示,“是否延期仍需特朗普批准”。

一個小插曲揭示出,美方在內部協調機制上仍未理順,中美之間的互信依舊脆弱。

儘管如此,會談整體成果是明確的。

雙方同意:

繼續保持對話機制;

不擴大關稅衝突;

各自保留戰略空間;

美國企業和商界強烈支持維持與中國的供應鏈合作。

而魯比奧正是在這次會談結束後48小時內,於紐約接受福克斯廣播電臺採訪,首次對外公開表示:

“我們正進入某種形式的戰略穩定時期。”

魯比奧的這句話意義重大。

它不是學者報告,不是智庫備忘錄,而是美國國務卿——特朗普陣營外交代言人,首次承認中美已經從“劍拔弩張”進入“穩定博弈”。

那麼問題來了,爲什麼是他?爲什麼現在?

第一層原因是大勢所趨。

中方已經完成戰略相持框架的構建,並在科技、外交、經濟等多個戰線取得實質進展,美方如果再拖延或脫鉤,自己傷得更重。

正如魯比奧自己所說:“全面貿易衝突,美國也許在某些方面會得利,但對世界和我們自己都有傷害。”

第二層原因是總統意志使然。

魯比奧不是獨立派。

他被稱爲“特朗普的打工模板”,其發言、節奏、態度全部服務於總統路線。

從職權到話術,他都緊跟特朗普節奏。

他這次承認“戰略穩定期”,是爲特朗普預留更大的政策機動空間,而不是反覆被指責“只會打壓中國”。

第三層原因是外交策略調整。

從瑞典三輪談判來看,美方正在尋求用談判緩和與中國的經貿戰場,同時集中力量應對中東、烏克蘭甚至“家門口”的墨加邊境危機。

對華降溫,是戰術選擇。

因此,魯比奧這次發聲,不是轉向,是佈局;不是軟弱,是換招。

別誤會了,“戰略穩定”不等於“戰略友好”。

中國強調的是以和平、合作、共贏爲基礎的穩定,而美國——至少是魯比奧們——理解的“穩定”,更多是可控的、可預測的博弈。

在這種背景下,即使有魯比奧“承認”,也很難認爲中美之間的結構性問題已被解決。

從“反華鐵鷹”到“戰略鬆口者”,魯比奧只是變了話術,不一定改了立場。但

他的這一句“戰略穩定期來了”,已經足以讓全球重新審視中美關係的走向。

這不是終點,但或許,是一個足夠現實的新起點。

參考文獻:

國際銳評丨“如期展期90天”對中美解決經貿分歧意味着什麼,央視新聞,2025-07-31

魯比奧敦促中國勸阻伊朗不要關閉霍爾木茲海峽,外交部回應,環球網,2025-06-23

魯比奧聲稱“差點腦震盪”,外交部回應,環球時報,2025-04-03

國際銳評丨“如期展期90天”對中美解決經貿分歧意味着什麼,光明網,2025-07-31

最新!中美第三輪關稅談判達成共識,延長90天,信息服務部,2025-07-31

中美關稅談判90天“緩衝期”續上了,美國客商下單忙,南方Plus,2025-07-31

知微篇/中美戰略相持進入大體平衡狀態周八駿,大公報,2025-02-15