名氣大於演技!這幾位“假戲骨”原形畢露,汪海林的話還是含蓄了

前言

在中國娛樂圈,許多老戲骨演員憑藉自己多年的演技積澱,曾經獲得過無數榮譽與掌聲,成爲許多人心中的經典角色代言人。

然而,隨着時間的推移,他們也面臨了越來越大的挑戰。

觀衆的審美變得更加挑剔,影視作品的要求不斷提高。

這也讓一些曾經輝煌的演員也在某些作品中表現不盡如人意,甚至出現了所謂的“翻車”現象。

編劇汪海林說過,

“業績一直很好,電影,電視劇,有些項目可能是運氣好,但總的來說就是實力帶來的機會,市場、資本和業內都認他。”

但如今看來,他說的還是含蓄了很多。

雷佳音:過度曝光與表演固化

雷佳音被譽爲近年來最勤奮的演員之一,他幾乎在每個電視熒屏和大銀幕上都能看到他的身影。

從電視劇到電影,再到綜藝節目,雷佳音的演技似乎在不斷輸出。

然而,正是這種“過度曝光”導致了他在觀衆中的評價不斷下滑。

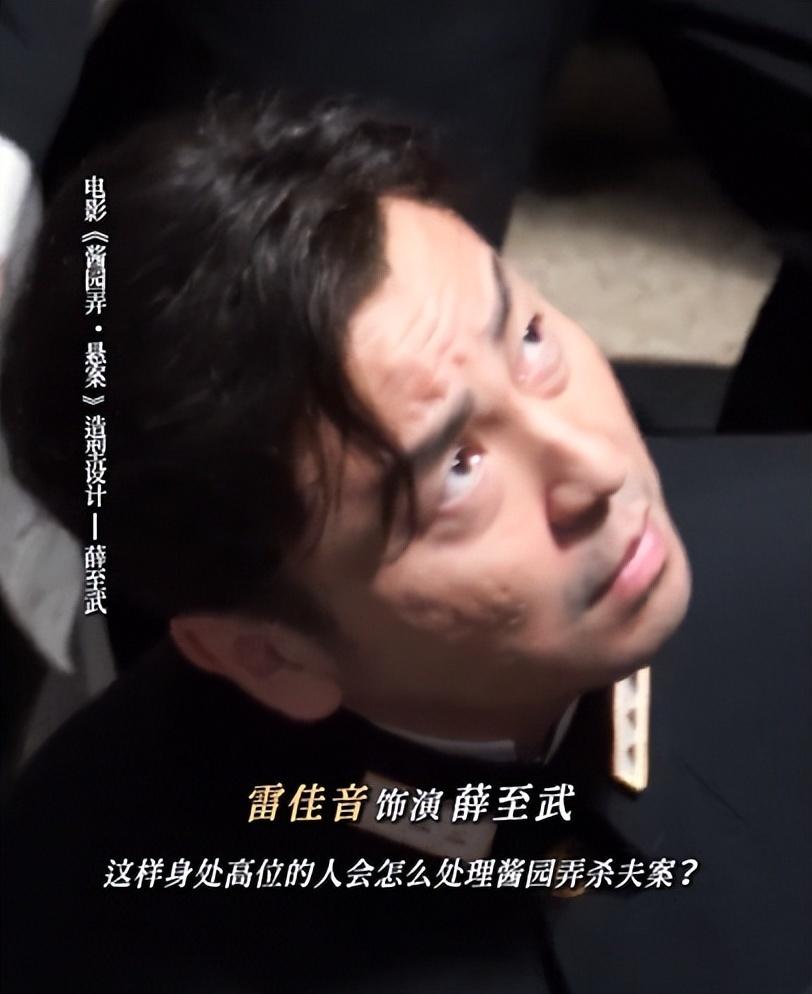

雷佳音的翻車發生在《醬園弄》作品中。

這部本應以女性覺醒爲主題的作品,居然將雷佳音的戲份推向了一個不合理的高度,甚至超過了章子怡。

觀衆本來是想看到一部關於女性獨立與自我救贖的故事。

但雷佳音的戲份過多,不僅削弱了女主演的戲份,還使得他自己在影片中的表現顯得過於“過度”。

而這種頻繁的霸屏現象引發了觀衆的不滿,大家開始質疑他是“資源咖”,即依靠強大的人脈和資源在圈內站穩腳跟,而非單純憑藉演技。

雷佳音的“翻車”並非單純因爲演技的問題,而是在於其過度的曝光頻率。

演員的魅力,尤其是像雷佳音這樣的中年男演員,需要保持一定的神祕感和新鮮感。

而他頻繁的現身在多個領域,逐漸讓觀衆對他的表現感到審美疲勞。

演員如果連續出演類似的角色,觀衆容易形成定型化印象,失去對其新作品的興趣。

因此,雷佳音的“翻車”更多的是由其角色和頻繁曝光造成的“表演固化”問題。

靳東:精英形象固化

靳東自從在《僞裝者》和《我的前半生》中塑造了知性、精英的男主角形象後,就開始在大熒幕和小熒屏上頻頻出現。

憑藉成熟穩重的氣質,他成功贏得了不少觀衆的喜愛。

可是,隨之而來的問題是,他的演技和角色類型逐漸固化,成爲了某一類特定角色的代名詞。

靳東的“翻車”最爲典型的作品是《突圍》。

在這部劇中,靳東飾演了一個普通的工薪階層。

而其之前的“精英形象”與工薪階層的身份差距過大,導致他在飾演普通工人的時候,顯得不那麼真實。

觀衆很難將他與劇中的普通工人角色聯繫起來。

因爲靳東太過固定在“精英男”這一標籤上,演技上的固化使得他難以跳脫既定形象。

觀衆反應冷淡,劇集的觀衆黏性也因此大打折扣。

靳東的翻車,實際上是因爲他未能成功突破固化的角色設定。

長時間出演相似的角色,使得觀衆對他的期待逐漸降低。

當演員的角色類型不斷重複,演技也容易受到限制,無法給觀衆帶來新的感受。

因此,靳東的翻車背後,更多的是因爲“角色固化”和“類型化”導致他無法在新劇中找到突破點。

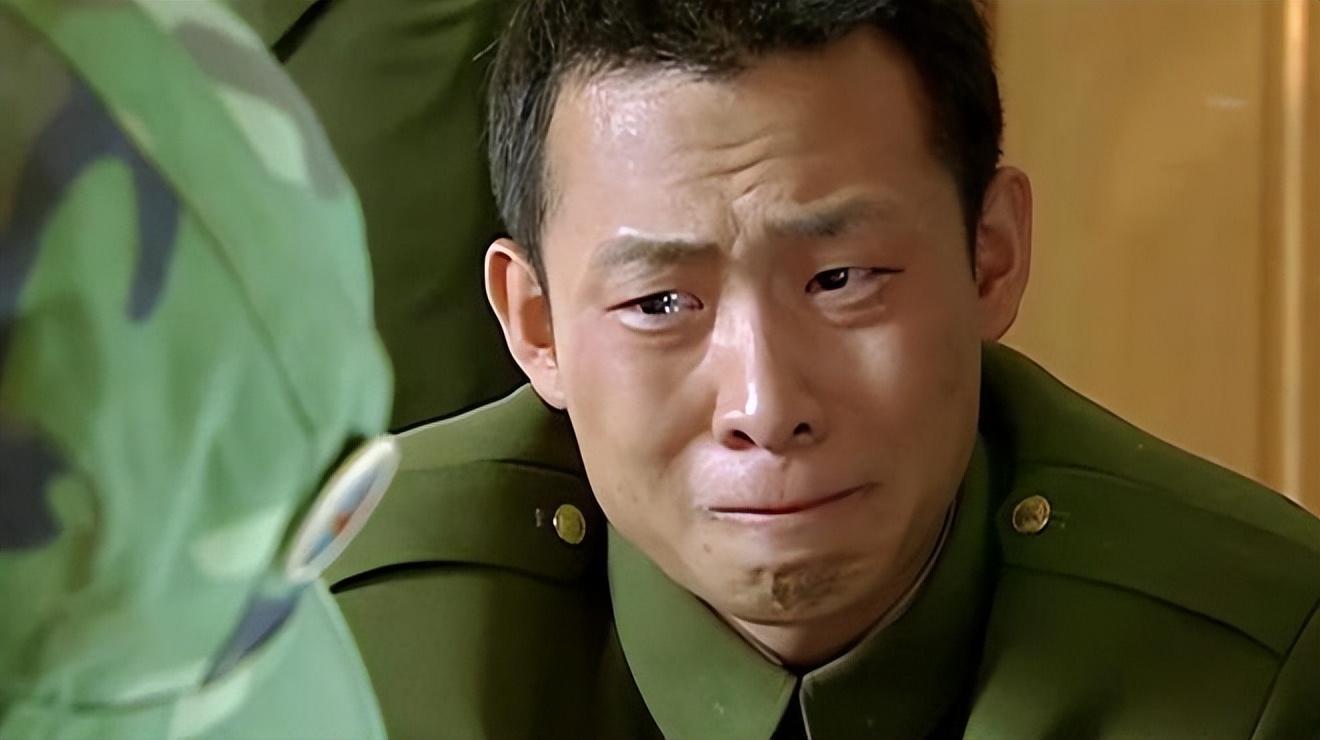

張譯從“演技派”到觀衆反感

張譯作爲近年來深受觀衆喜愛的“實力派”演員,一直以來憑藉其細膩的演技、豐富的表演層次和真摯的角色塑造,獲得了大量的支持和讚譽。

他在《紅海行動》、《破冰行動》等一系列影視作品中的出色表現,使他成爲了許多觀衆心中的“演技標杆”。

然而,隨着作品數量的激增和頻繁的角色曝光,張譯也開始面臨演技“翻車”的局面。

部分觀衆甚至開始對他產生了審美疲勞,質疑其演技。

最具代表性的翻車發生在電視劇《突圍》中,張譯飾演了一位警察角色。

然而,觀衆對他的表現並不買賬,反而表示他在劇中的演技顯得有些機械化和單一。

作爲一位深受認可的“演技派”演員,張譯在這部劇中的表現並沒有給人帶來新鮮感,反而顯得刻意和重複。

他頻繁出演類似的警察角色,使得觀衆逐漸產生了“審美疲勞”。

尤其是在劇中他所塑造的角色沒有足夠的突破性,導致角色看起來“千篇一律”。

與之前在《紅海行動》中的表現沒有太大差別。

張譯的“翻車”實際上是因爲長期的“高產”導致了他的演技固化。

在某一段時間內,演員如果總是飾演同類角色,觀衆很容易產生“標籤化”的印象。

張譯的演技雖然過硬,但當他接連出演類似角色。

尤其是警察、軍人等硬漢角色時,觀衆開始無法感受到他在表演上的變化,逐漸對他產生了審美疲勞。

而且,頻繁的曝光會讓觀衆對角色的投入度減少,從而影響到整個作品的觀賞性。

近年來,影視市場的競爭愈發激烈,觀衆的口味也越來越挑剔。

張譯雖然在多部作品中都表現出色,但隨着時間的推移,他的作品質量和角色的多樣性並未能及時跟上觀衆的期望。

這不僅僅是他個人演技的問題,而是市場環境和觀衆心理的雙重壓力。

結語

這些老戲骨演員的翻車經歷並非偶然,而是隨着時間的推移,他們的表演風格和角色選擇逐漸固化,導致演技上的“瓶頸”。

他們的演技曾經能夠打破時代的侷限。

但隨着市場的變化,觀衆的需求日益挑剔。

如果沒有及時突破自己固有的演技模式和角色設定,他們將難以維持曾經的光輝。

面對這些挑戰,老戲骨演員們也許需要更多的自我反思和創新,以應對觀衆不斷變化的審美需求。