被央媒怒批!不識字、丟人現眼,這些“文盲”明星憑什麼走紅?

前言

《絕望的“文盲”,能演好戲嗎?》的央視網文章曾一度刷屏整個社交網絡。

文章言辭犀利,措辭直接,一語道破當下演藝圈的最大窘境。

有些明星看起來光鮮亮麗,實則文化水平堪憂,角色拿捏不準、劇本讀不明白、採訪更是尷尬頻出。

誰也沒想到,一句簡單的“這個角色你是怎麼理解的?”

居然成了壓垮某些流量明星的“靈魂拷問”。

而圍繞“文盲演員”這個標籤的討論,也從飯圈吐槽逐漸演變爲全民審視。

一場從“尬聊”引爆的風暴

2023年春節檔某部諜戰大片《無名》的路演現場,本應是主創與觀衆親密互動、講述創作心得的好機會。

現場氣氛熱烈,但當主持人把一個再正常不過的問題拋給主演王一博。

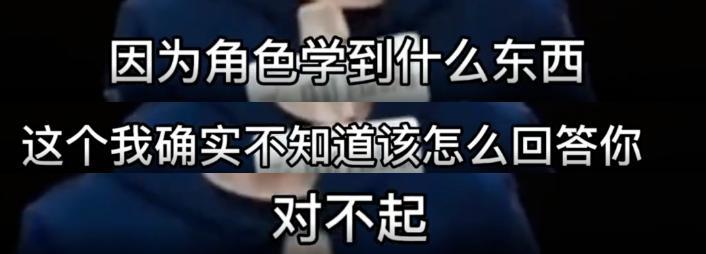

“你覺得葉先生這個角色,最難把握的地方是什麼?”

結果他一愣三秒,答不上來。

“我不知道該怎麼說。”

“這個問題沒有意義。”

話音剛落,現場一陣莫名的沉默。

粉絲如常地鼓掌應援,但圍觀羣衆卻瞬間炸鍋。

相關片段在網上瘋傳,網友們迅速給他貼上了一個新標籤“絕望的文盲”。

但事情並未就此結束。接下來的幾天,網友“考古”出了他更多令人哭笑不得的“文化事蹟”。

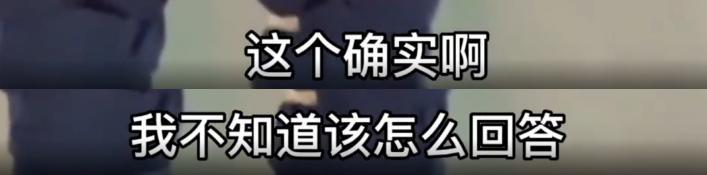

把“到此一遊”寫錯、成語接龍接出“愛與勇敢”、甚至連自己名字的“博”字都能寫錯。

曾經紅極一時的“酷蓋人設”頃刻崩塌,輿論風暴迅速形成。

有趣的是,這次的風波並沒有像以往那樣止於短暫的喫瓜狂歡。

央視網發文點名批評,將“絕望的文盲”提升到了行業層面。

“能不能演好戲”變成了帶有職業倫理意味的問題。

隨後,湖北日報、解放日報等主流媒體也相繼發聲。

批評當下一些年輕演員文化素養嚴重不足,靠外貌和流量撐起演藝生涯,卻在關鍵時刻“掉鏈子”。

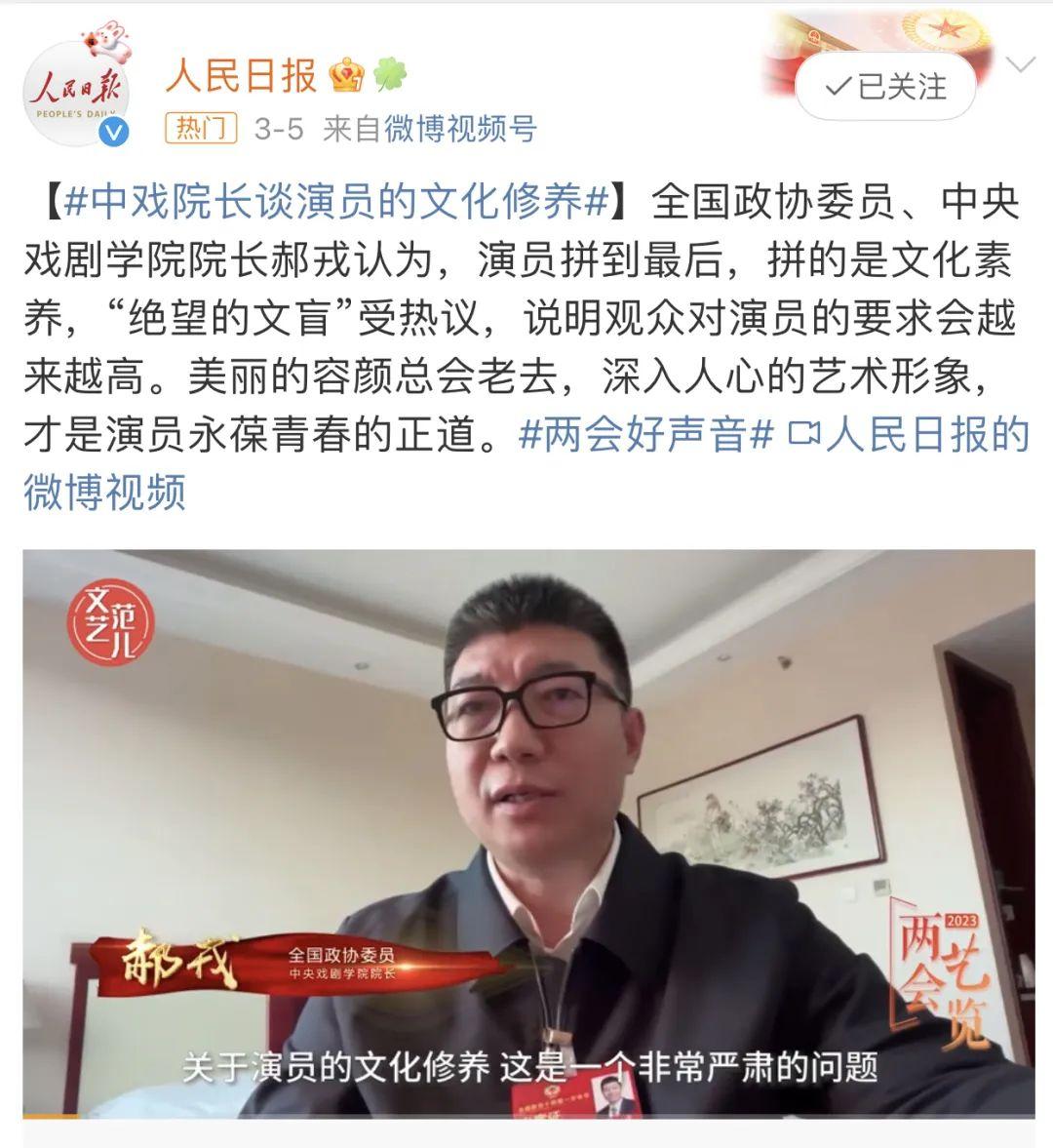

兩會期間,全國政協委員、中央戲劇學院院長郝戎更是語出驚人。

“演員拼到最後,拼的是文化素養。”

一時間,輿論從原本的飯圈廝殺轉向全民參與的文化大討論。

很多人也發現,在娛樂圈,王一博並不是個例。

劉浩存作爲出道即巔峯的“謀女郎”,因出演張藝謀導演的《一秒鐘》《懸崖之上》迅速走紅。

外形乾淨、演技清新,被譽爲“靈氣小花”。

本應成爲新生代中的優質代表,卻屢屢因“表達無力”成爲熱議對象。

在多個紅毯或頒獎場合,劉浩存在被問及角色理解或拍戲感受時,常常回答內容空洞。

甚至語無倫次,有時只做出一系列模糊的表情或口頭禪式反應。

缺乏有效的信息輸出,網友將其稱爲“清澈的愚蠢”。

在一次採訪中,她稱自己是“天賦型演員”。

而張譯這樣的老戲骨則是“努力型演員”。

雖然本意或許無惡意,但這種說法被認爲不尊重前輩,既顯輕浮又暴露了情商與文化背景的不足。

這也不禁讓人發問,這些明星爲何會走紅不過。

而“流量”就是最好的答案。

不過,如果說流量是成名的火箭,那粉絲就是點燃它的火藥。

可怕的是,有些粉絲不只點燃火箭,還替它製造假象。

粉絲捧殺

在“絕望的文盲”話題衝上熱搜後,我們卻在評論區看到一些讓人瞠目結舌的留言。

“我覺得他說得挺有道理的”“對,那個問題確實沒意義”“偶像開心最重要”。

這不是個例。

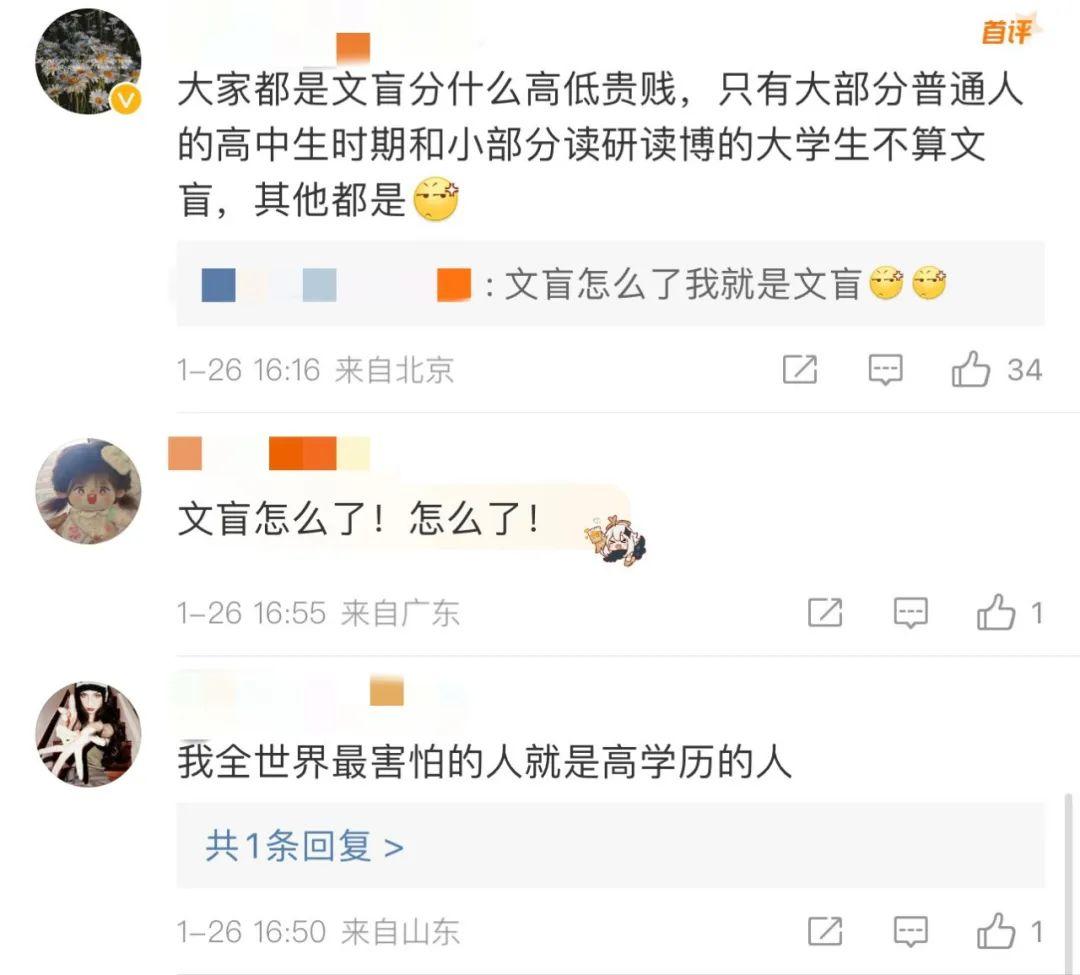

在無數明星作品的熱搜中,我們習慣性看到的詞是:“演技炸裂”“哭戲絕了”“感染力拉滿”。

而真正點出問題的評論卻被埋沒在信息洪流中。

這種“圈地自萌式尬誇”,早已讓不少演員誤判了自己的實力。

在粉絲的讚譽中,他們逐漸形成一種錯覺,我演得其實很好,只是你們不懂。

但問題是,真正不懂的可能正是他們自己,不懂角色、不懂情境,更不懂觀衆。

我們不能否認,很多當紅的演員,都是從偶像團體、選秀節目起家。

他們通過跳舞、唱歌獲得了第一波人氣,隨後便順理成章地“跨界”做起了演員。

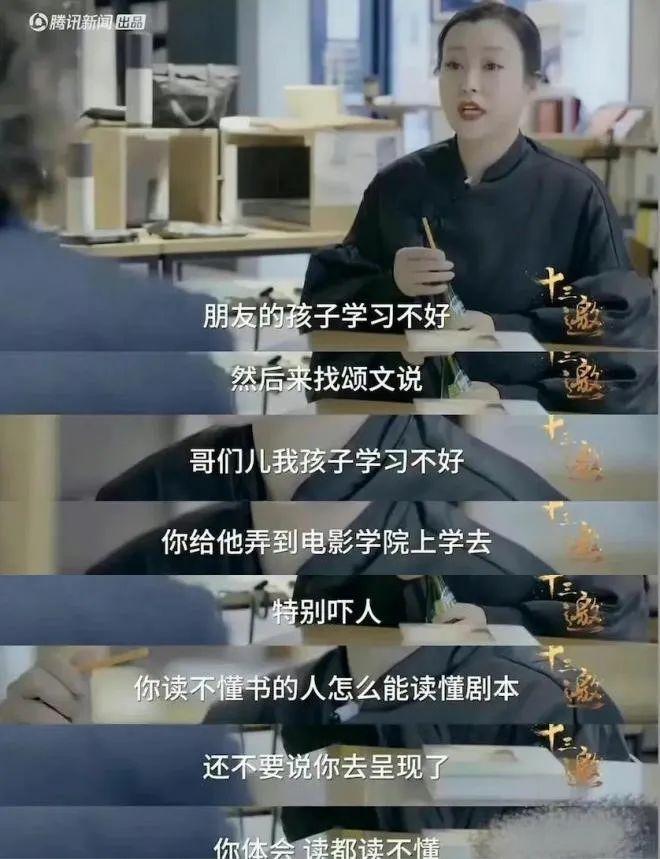

但演戲不是走紅毯,更不是表演幾個動作就能過關的T臺。

演戲,是要讀懂劇本、喫透角色、理解歷史與情境。

哪怕不是高學歷出身,也需要一定的文化基礎、生活經驗和感受力。

當年趙露思因甜美長相而被觀衆喜愛,演出了一些青春偶像劇後迅速爆紅。

但一次央視重點劇《衚衕》的發佈會上,她竟然分不清故事背景是建國初期還是建黨初期。

面對“什麼是演員”這樣的問題時,她卻只回了一句“演員就是我”。

這不是偶然,而是文化積累缺失下的必然。

“文盲”不可怕,“不願學習”才最可怕。

我們該如何界定一個演員的“文化素養”?真的是看學歷嗎?

當然不是。

趙麗蓉老師可能認不了幾個字,但她敬業、真誠、熱愛舞臺。

爲了演好小品《打工奇遇》中的寫字情節,她自費買了100張宣紙,練字到深夜,最終寫出了一手端正的毛筆字。

王寶強出身農村,最早連劇本都看不懂。

但他不抱怨、不退縮,每天帶着一本字典啃劇本,從《士兵突擊》到《Hello!樹先生》,一步一個腳印,成長爲實力派演員。

觀衆並不歧視“文化水平低”的演員。

真正令人反感的是,那些不讀書、不鑽研、不準備,還想靠一張臉混圈、靠粉絲控評收割紅利的人。

沒有演技沒關係,可以學;沒讀過書也沒關係,可以補。

但如果一個演員,連學習的意願都沒有,連角色都不願意理解,那就別怪觀衆翻臉無情。

我們常說,演技是“可塑的”。

但它並不是在鏡頭前臨時“開竅”的東西,而是一個長期積累的過程。

沒人天生知道怎麼演戲,沒人一開始就能理解劇本。

但如果你願意花時間、下功夫去琢磨角色、打磨表演、敬畏觀衆。

哪怕你一開始是文盲,觀衆也會給你掌聲。

怕就怕你把粉絲的溢美之詞當成實力,把光鮮的造型當成職業榮譽。

最後演戲成了走秀、採訪變成尬聊。

那時候你不只是“文化缺席”,你是徹底“空心化”了。

更令人擔憂的是,粉絲羣體的“心盲”。

他們閉眼吹捧、拒絕批評、製造泡沫,最終反而害了自己的偶像。

正如央視文末那句戳心之語:“文盲不可怕,甘願當人偶之人,纔是真正沒有希望。”

結語

王一博、劉浩存、趙露思,這三位因“文盲”標籤受到爭議的明星,本質上代表了一個共性現象。

流量至上、偶像崛起、文化被邊緣化。

他們都擁有人氣、熱度,甚至不乏天賦。

但在面對文化理解、角色塑造、觀衆對深度的期待時,卻頻頻“掉鏈子”。

不是因爲他們沒有學歷,而是因爲他們沒有準備好成爲一個真正的演員。

如果繼續靠流量和粉絲維繫“高空飛翔”,一旦失去護航,掉下來的,只能是一個“空心偶像”。

文化,是表演的根;敬業,是演員的魂。