抗癌博主去世引廣泛關注,隱藏暗處的“果凍殺手”究竟是什麼…

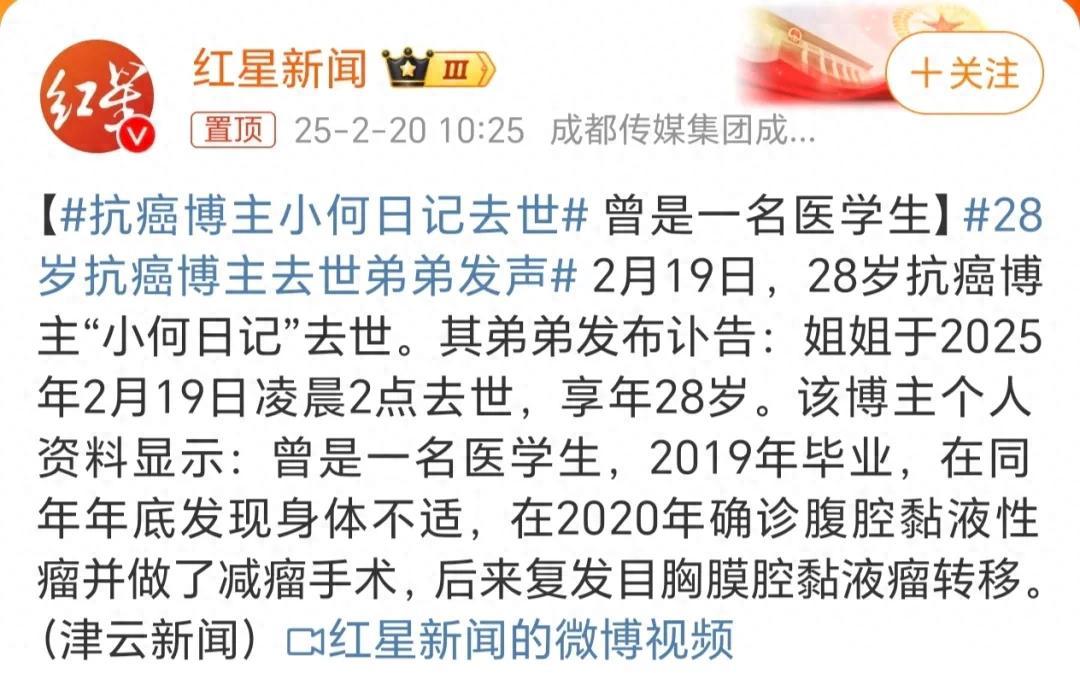

一個熱搜話題引發關注:#抗癌博主小何日記去世#

報媒體報道:

2月19日,28歲抗癌博主“小何日記”去世。其弟弟發佈訃告:姐姐於2025年2月19日凌晨2點去世,享年28歲。該博主個人資料顯示:曾是一名醫學生,2019年畢業,在同年年底發現身體不適,在2020年確診腹腔黏液性瘤並做了減瘤手術,後來復發目胸膜腔黏液瘤轉移。 (津雲新聞)

腹腔黏液性瘤,這個聽起來像甜品名字的疾病,實則是潛伏在人體內的"果凍殺手"。

曾接診過一名30歲女性患者,因持續腹脹就醫,做CT檢查顯示她腹盆腔充滿果凍狀黏液,最後確診爲晚期腹膜假性黏液瘤。這個病例揭示了這類腫瘤的隱匿性,今天就帶大家來認識一下這種特殊腫瘤。

什麼是腹腔黏液性瘤?很多人第一次聽到這個名字,覺得既陌生又可怕。簡單來說,腹腔黏液性瘤是一種在腹腔內生長、會產生大量黏液的腫瘤。別小看它,這瘤一旦出現,肚子裏就像“大鬧天宮”。

它是怎麼產生的呢?目前研究發現,腹腔黏液性瘤大多起源於闌尾,闌尾發生病變後,裏面的細胞開始“不安分”,異常增生,產生大量黏液。這些黏液在腹腔裏越積越多,就像垃圾在房間裏沒人清理,堆得到處都是。

黏液性腫瘤區別於普通實體瘤的最大特徵,是其分泌的大量黏液蛋白可達腫瘤體積的80%以上,這些黏液的主要成分是黏蛋白MUC2和MUC5AC,形成具有彈性的凝膠狀物質。

這些黏液並非簡單的代謝廢物。研究發現,黏液中的半乳糖-GalNAc結構能與免疫細胞表面受體結合,抑制T細胞活性,形成免疫豁免微環境。這種特性使得黏液既是腫瘤的代謝產物,又是其保護屏障。

腹腔黏液性瘤有什麼症狀表現嗎?

患者早期基本沒什麼明顯感覺,就像一個安靜的“潛伏者”,有時也可能僅表現爲輕微腹脹,隨着疾病進展會出現特徵性的"果凍腹"。食慾也會變差,喫一點就覺得飽,還可能伴有噁心、嘔吐。如果去醫院檢查,能看到肚子裏有大量積液,就像肚子裏裝了個“水袋”。有醫院統計顯示,約68%的患者首診時已出現腹腔多發黏液性包塊。2023年一項醫學研究表明,在500例腹腔黏液性瘤患者中,約70%的患者因腫瘤壓迫腸道,導致腸梗阻,嚴重影響消化功能。更糟糕的是,它還會侵犯周圍器官,像腸管、膀胱等,讓患者生活質量直線下降。

在CT檢查上可能有以下特徵性表現:CT值15-30HU的均勻低密度影,"扇形"肝緣壓跡,腸管"漂浮徵"。

臨牀誤診率高,曾有報道,27%的病例曾被誤診爲肝硬化腹水,18%誤診爲卵巢囊腫。病理診斷金標準需要同時滿足:細胞學異型性、間質浸潤、黏液湖形成。

腹腔黏液性瘤怎麼治療?

目前,手術是主要治療方法。醫生會盡量把腫瘤和黏液清理乾淨(減瘤手術),但這並不容易,因爲腫瘤像“膠水”一樣,和周圍組織粘連緊密。而且,它容易復發,有的患者甚至要經歷多次手術。

近年有臨牀實踐i嘗試採用"三位一體"治療模式取得不錯的療效:

1、腹腔熱灌注化療(HIPEC),42℃生理鹽水聯合奧沙利鉑循環灌注,可使腹膜表面藥物濃度達到靜脈給藥的20-40倍;

2、靶向治療:抗EGFR藥物西妥昔單抗對KRAS野生型患者有效率提升至58%;

3、免疫治療:PD-1抑制劑在MSI-H型腫瘤中展現33%的客觀緩解率。

有醫院數據顯示,綜合治療方案使5年生存率從35%提升至61%。

面對這種並不算多見的"果凍"腫瘤,既不必過度恐慌,也要保持足夠警惕。醫學進步正在改寫這類疾病的預後,但早診早治仍是關鍵。如果出現不明原因腹脹/肚子大超過2周者,及時到醫院進一步檢查。