列賓藝術特展在國博啓幕,解碼俄羅斯現實主義巔峯

列賓的名字,對於中國觀衆而言並不陌生。他的《伏爾加河上的縴夫》曾出現在中小學美術課本中,那些躬身拉縴的勞動者形象,成爲一代中國人的集體記憶。在“中俄文化年”之際,7月23日,由中國國家博物館與俄羅斯特列季亞科夫畫廊聯合主辦的“涅瓦河畔的遐思——列賓藝術特展”在國家博物館南3、南4展廳正式向公衆開放。

這是中國首次大規模呈現俄羅斯現實主義巨匠伊利亞·列賓的藝術全貌,92件油畫與素描作品將帶領觀衆穿越時空,走進列賓更爲廣闊的藝術宇宙,觸摸19世紀俄羅斯民族的靈魂溫度。

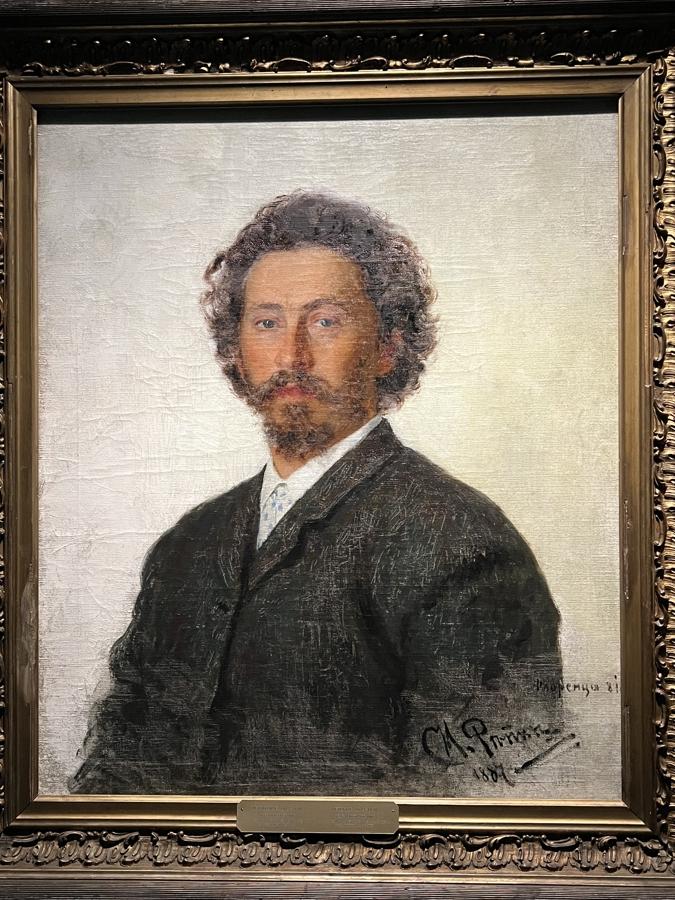

列賓自畫像(1887)

民族藝術的“視覺詩人”

作爲俄羅斯批判現實主義繪畫的巔峯代表,列賓(1844.8.5—1930.9.29)被譽爲“民族藝術的視覺詩人”。他的畫筆既對準沙皇時代的宏大敘事,也凝視普通人的命運褶皺——宗教行列中的信仰與世俗、流放者推門瞬間的窒息感、民間傳說中的浪漫幻想……這些作品不僅是藝術的結晶,更是一個時代的證言。

19世紀末至20世紀初,列賓的藝術曾深刻影響中國現實主義繪畫的發展,徐悲鴻等一代大師均從其作品中汲取養分。此次展覽不僅是藝術的展示,更是中俄文化交流的延續。

扎波羅熱哥薩克給土耳其蘇丹回信(1880-1990)

懺悔之前(1879-1885)

晚會(1881)

祈禱的猶太人(1875)

四大篇章:從縴夫到史詩,一部民族的精神史

展覽以時間與主題爲線索,分爲四個單元,系統梳理列賓的藝術生涯。

第一單元“河畔船歌”聚焦列賓的早期創作。1868年,年輕的列賓在涅瓦河畔目睹縴夫的艱辛,這一場景成爲《伏爾加河上的縴夫》的靈感來源。展覽展出了大量縴夫素描與草圖,揭示畫家如何從零散的速寫中凝練出震撼人心的畫面。而留學巴黎期間創作的《薩特闊》,則展現了列賓對民間傳說的浪漫詮釋,絢麗的色彩與奇幻的構圖,讓人難以想象它出自一位以現實主義著稱的畫家之手。巴黎留學期間正值法國印象派流行,女兒維拉的肖像可見受到了馬奈畫法的啓發。

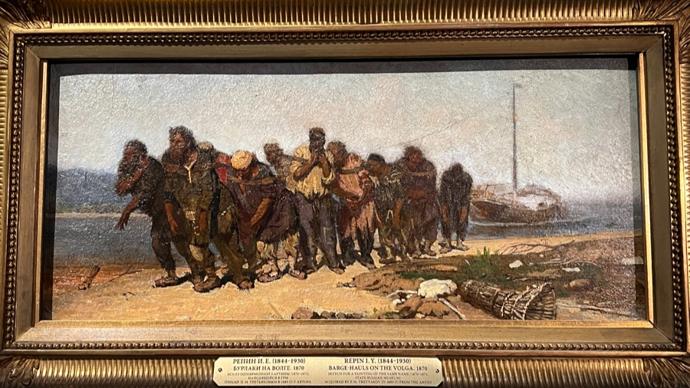

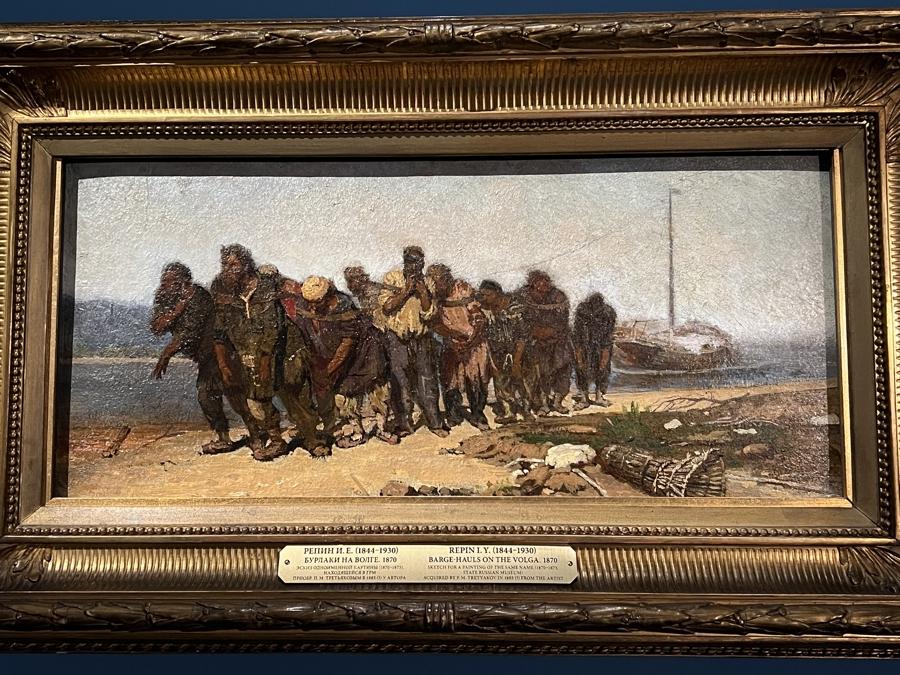

伏爾加河上的縴夫(草稿)(1870)

薩特闊,1876

維拉·伊里尼奇娜·列賓娜童年肖像(1874)

在巴黎,列賓還曾爲屠格涅夫畫像,斯塔索夫是其終身導師與摯友,此次也展出了他們的肖像。

(左)老婦人肖像(19世紀70年代初),(中)弗拉基米爾·瓦西裏耶維奇·斯塔索夫肖像(1873),(右)屠格涅夫肖像(1874)

第二單元“廣袤大地”呈現列賓迴歸俄羅斯後的創作轉向。這一時期,他的目光投向廣袤的鄉村與城鎮,《庫爾斯克省的宗教行列》成爲核心展品。這幅近4米寬的鉅製描繪了不同階層在宗教儀式中的衆生相——跛腳的乞丐、傲慢的地主、虔誠的農婦……列賓以冷靜的筆觸,將社會矛盾濃縮於一幅畫面之中。

庫爾斯克省的宗教行列(1880-1883)

以妻子維拉爲模特的《歇息》,展現了畫家捕捉瞬間的功力與脈脈溫情

第三單元“時代史詩”則聚焦列賓對知識分子與革命者的刻畫。《意外歸來》是這一部分的亮點,畫中流放者突然歸家的瞬間,家庭成員錯愕、驚喜、猶疑的神情被精準捕捉。展覽還展出了該作品的草圖,揭示列賓如何從最初的女性主角構思調整爲男性,體現他對理想主義者悲劇命運的深刻思考。

意外歸來(1884-1888)

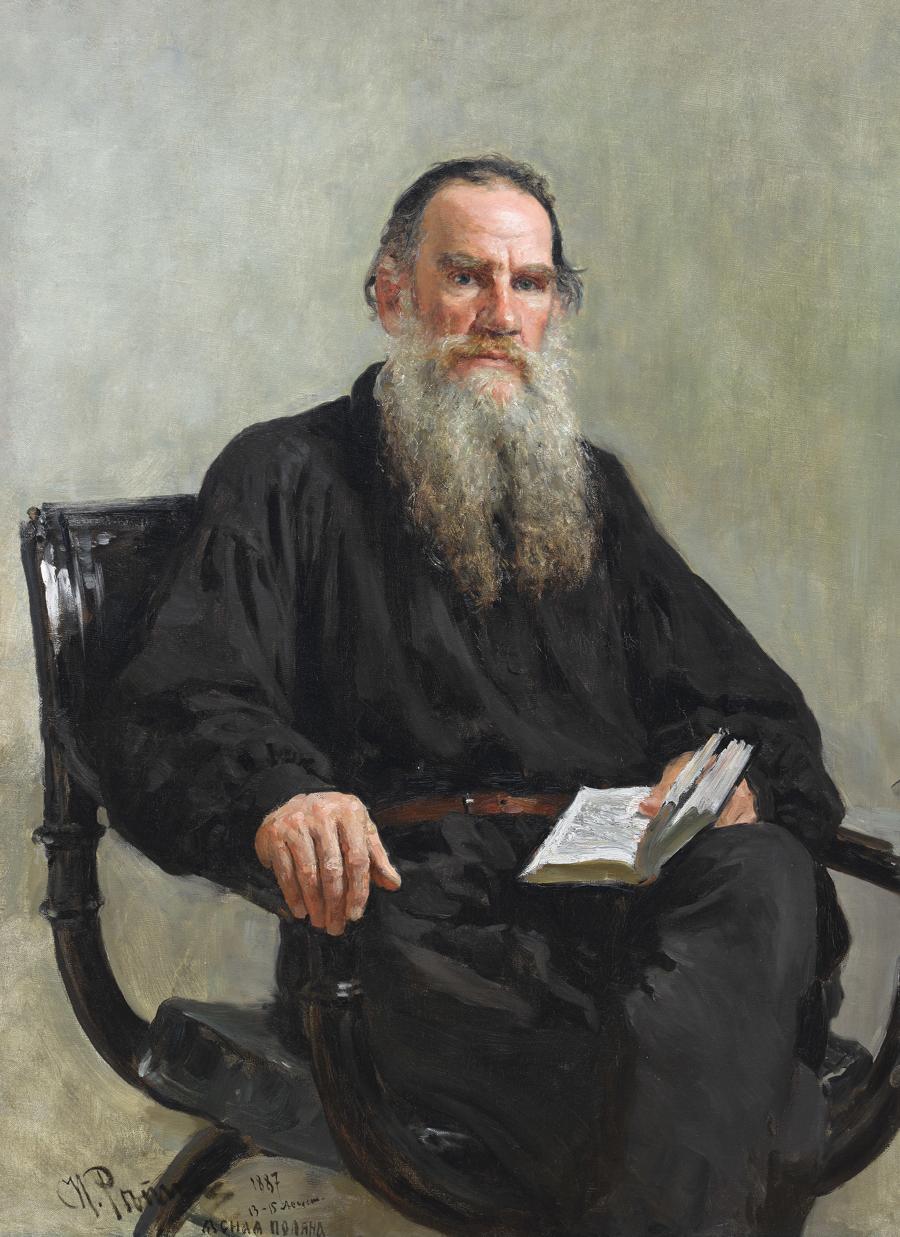

列賓與托爾斯泰長達30年的友誼催生出多幅畫像,1887年所作《列夫·托爾斯泰肖像》被認爲是其中最傑出者,表現出這位“農民伯爵”和文壇巨匠的獨特氣質和精神魅力。

列夫·托爾斯泰肖像(1887)(資料圖)

第四單元“暮色沉思”展現列賓晚年的藝術蛻變。1894至1907年,他任皇家美術學院教授,積極參與教學改革,並培養了一批優秀人才。定居庫奧卡拉莊園後,他的筆觸趨於自由,甚至流露出浪漫主義傾向。《“多麼自由!”》中,海浪中相擁的情侶洋溢着生命的激情,與早期現實主義的沉重形成鮮明對比。

“多麼自由!”(1903)(資料圖)

名作首展與創作揭祕

此次特展的亮點之一在於多幅列賓代表作首次來華。展覽匯聚了俄羅斯兩大藝術機構珍藏,首次在中國大規模呈現列賓藝術全貌。《1698年的索菲婭公主》《庫爾斯克省的宗教行列》《意外歸來》《薩特闊》等多幅列賓代表作首次來華與中國觀衆見面,讓觀衆一次性大飽眼福,領略大師的藝術魅力。其中,《庫爾斯克省的宗教行列》以近4米寬的畫幅,震撼呈現俄羅斯衆生相與命運圖景。

1698年的索菲婭公主(1879)

另一大亮點是展覽對列賓創作過程的揭祕。以《伏爾加河上的縴夫》爲例,觀衆可以通過縴夫肖像速寫、場景素描、油畫小稿等資料,見證列賓如何從最初的靈感到最終的傑作。這種“解剖式”的展示,讓藝術創作的神祕面紗被輕輕揭開。

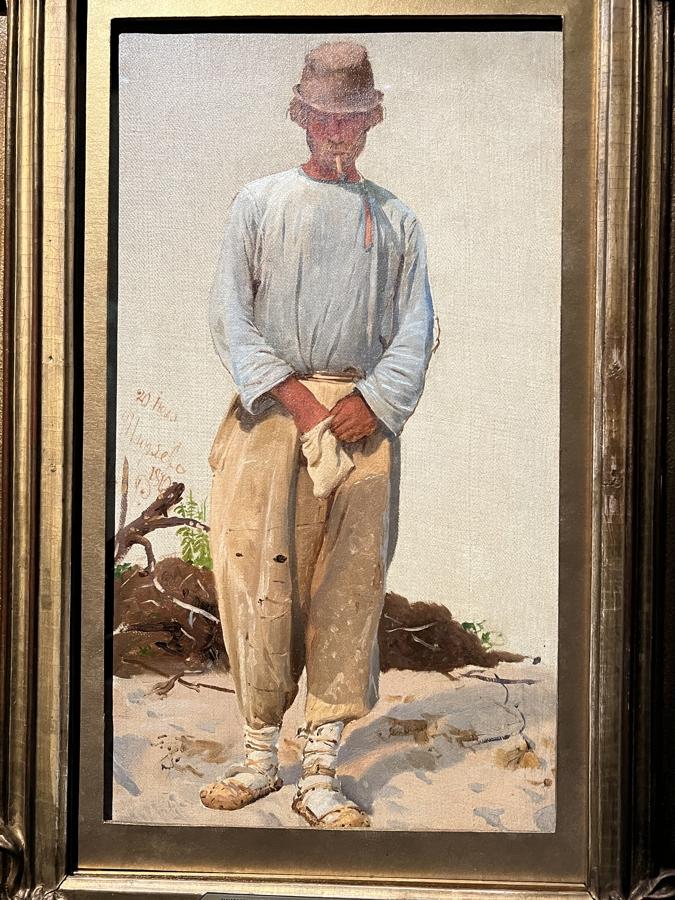

縴夫(1870)

此外,展覽還特設互動專區,以列賓的“朋友圈”爲線索,展現他與托爾斯泰、斯塔索夫、特列季亞科夫等文化巨擘的交往。列賓爲這些友人創作的肖像,不僅是藝術的精品,更是19世紀俄羅斯文化黃金時代的縮影。

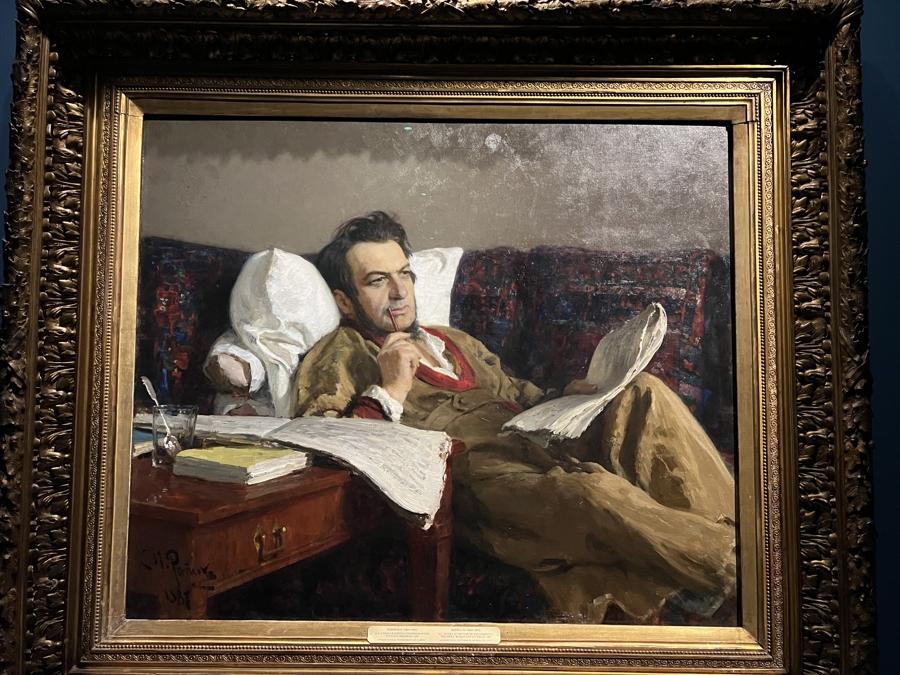

創作歌劇《魯斯蘭與柳德米拉》時的格林卡(1887)

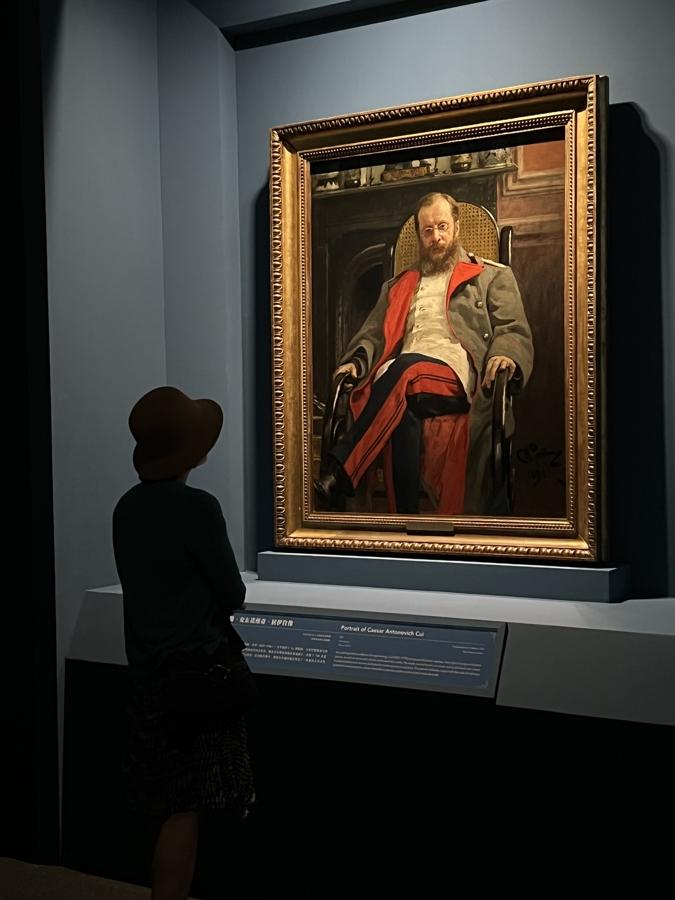

凱撒·安東諾維奇·居伊肖像(1890)

列賓的藝術,始終關注人的命運與時代的脈搏。他的畫布上,既有沉重的社會批判,也有對生命之美的讚頌。正如他在晚年所言:“直到生命最後一刻,(我)還在無盡的藝術魅力中探尋深不可測的內涵。”年齡的增長,從未使列賓喪失對生活的熱愛與讚美。他那超越時代的藝術之光,至今仍照亮俄羅斯的藝術蒼穹。

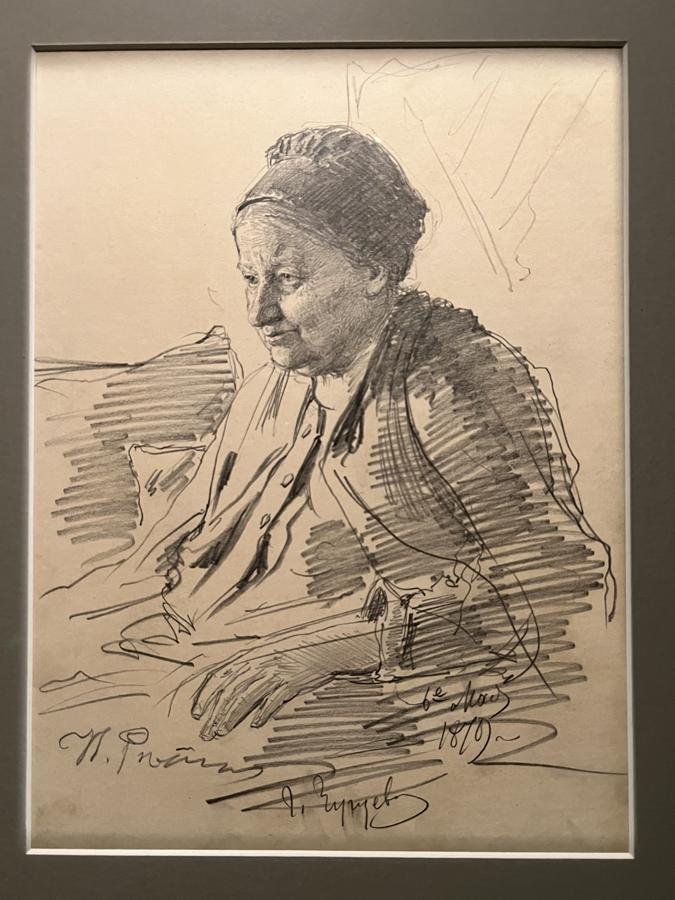

列賓之母塔季揚娜·列賓娜肖像(1879)

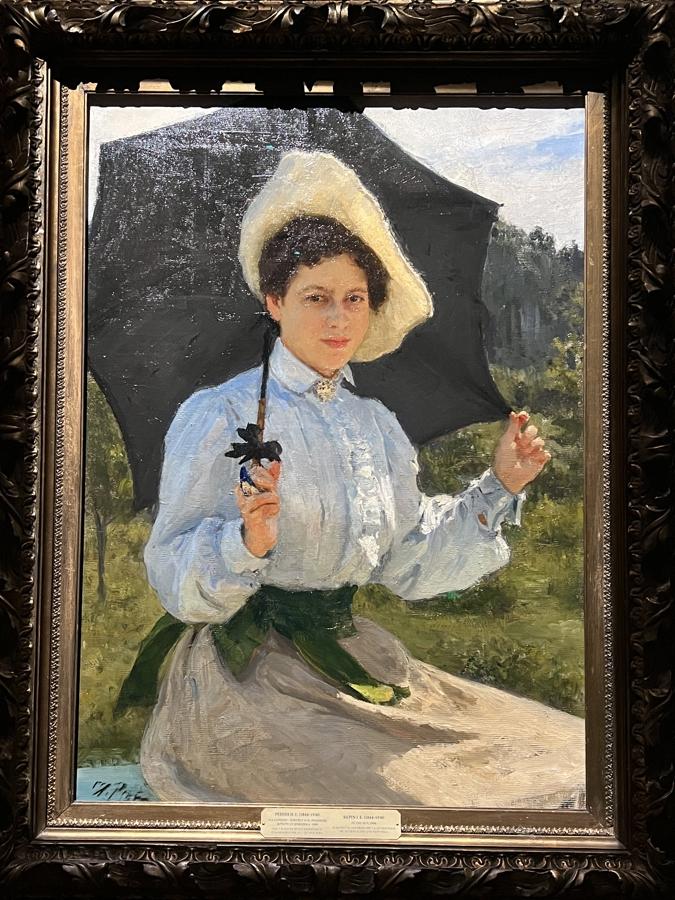

陽光下(1900)

展覽互動專區以列賓的“朋友圈”爲線索,展現他與托爾斯泰等文化巨擘的交往

展廳內的裝置

藝術的力量,正在於它能跨越國界與時代,讓不同文化背景的人們在某一瞬間心靈相通。“涅瓦河畔的遐思”不僅是一場藝術展,更是一場跨越時空的對話。

列賓藝術特展在國博啓幕