太原自駕2小時,抵達鮮爲人知的“琉璃王國”,城內所有景點免費

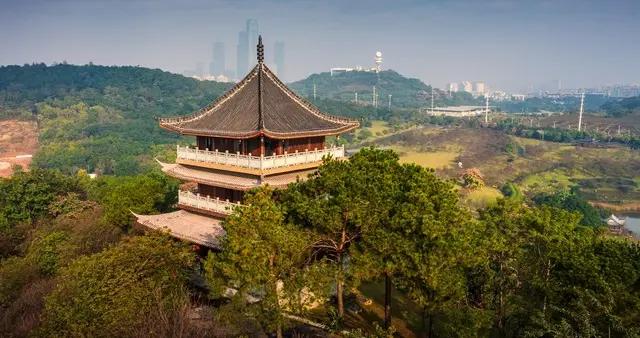

這應該是我今年去到的城市裏面,最冷門的一處。山西介休,在如今山西全省古建爆火的情況下,週末遊客依舊不多,出了山西省更是鮮爲人知。介休位於山西省中南部,太嶽山北側,汾河之畔,由晉中市代管。從省會太原出發,開車到介休只需2小時,從平遙古城出發更是隻要半小時,饒是如此,介休依舊十分低調。

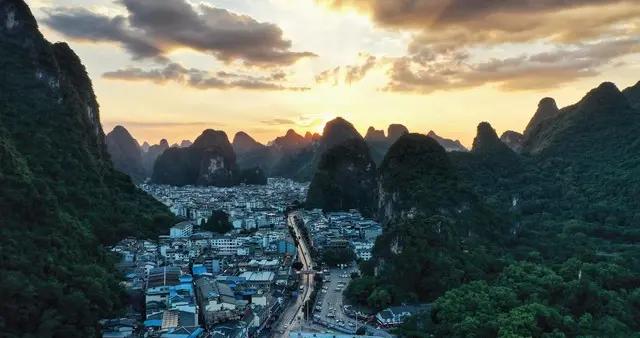

比介休稍微有點名氣的,應該是境內的綿山。作爲寒食節的起源地,這裏流傳着介子推拒封賞,與母隱居綿山,最終被焚死的故事。晉文公爲悼念他,下令在其忌日(後爲冬至後一百五日)禁火寒食,形成寒食節。而介休也因介子推休逝於此而得名。如今的綿山山清水秀,梵剎林立,早已沒了幾千年前的悲壯底色。

源自網絡

其實,比綿山更吸引我們的,是介休另外一個屬性——“琉璃王國”。山西保存了極爲完整的古代琉璃建築,在全國無出其右。琉璃在山西已走過千餘年,2008年山西的“琉璃燒製技藝”入選國家級非遺,那些屋脊瓦片上的流光溢彩,不知驚豔了多少人。而被譽爲“中國琉璃之鄉”的介休,無疑是其中的佼佼者。

根據碑刻記載,早在唐代,介休已將琉璃使用到了建築屋頂上,唐代介休的洪山窯便已是古琉璃的重要產地。到了明代,介休的琉璃燒造技藝到達了鼎盛階段,當時北京紫禁城中的琉璃製品雖不在介休燒製,但工匠大多是介休人。清代時,琉璃製品開始廣泛使用於民間。千百年後的今天,行走在介休,到處都是富麗堂皇的琉璃屋頂,在陽光下熠熠生輝。

在介休城區內,有一條以觀賞琉璃爲主題的一日遊路線:介休博物館——三賢廣場——祆神樓——城隍廟——關帝廟——后土廟。因爲點與點很近,全程步行也沒問題,並且這些景點全部免費開放。(有雙龍戲珠的五嶽廟尚未開放,本文就略過了,期待它常態開放的那一天)

介休博物館

瞭解“琉璃之鄉”的第一站,博物館就位於城區中心。這是一個小而美的國家三級博物館,在館內的B1層,聚集了大量金元到明清時期的精美琉璃裝飾件,還把一座歇山頂的古建築搬進了博物館。

除了鎮館之寶清代四獅抬瓶琉璃脊飾、明代黃綠藍釉琉璃鴟吻之外,介休博物館還有一網紅文物——黃釉琉璃走獸獬豸,小傢伙又萌又委屈的表情,不知收割了多少流量。

連帶介休博物館這個冷門展館,也跟着有了熱度,館方與時俱進地推出了它的周邊文創。

三賢廣場

從博物館步行去祆神樓的路上,會穿過三賢廣場。廣場上是由介休琉璃燒製技藝傳承人劉開寶和其團隊製作的《世世太平》四獅抬瓶琉璃雕塑。

這座高近7米的琉璃雕塑,使用的正是在介休失傳100多年的孔雀藍琉璃,劉開寶和團隊通過反覆試驗,經過千百次不懈的努力,終於燒出了滿意的孔雀藍琉璃。如今這尊巨大的四獅抬瓶雕塑矗立在廣場中心,成爲了遊人來到介休必打卡的地標之一。

祆神樓

山西四大名樓之一,也是我國乃至全世界唯一的祆教建築遺存。

祆教是古代波斯帝國的國教,又稱拜火教,爲摩尼教之源。它通過絲綢之路被帶入中原,在唐宋時興盛一時,又在南宋後基本絕跡。《倚天屠龍記》裏張無忌所在的“明教”,即歷史上的摩尼教,就是起源於祆教。

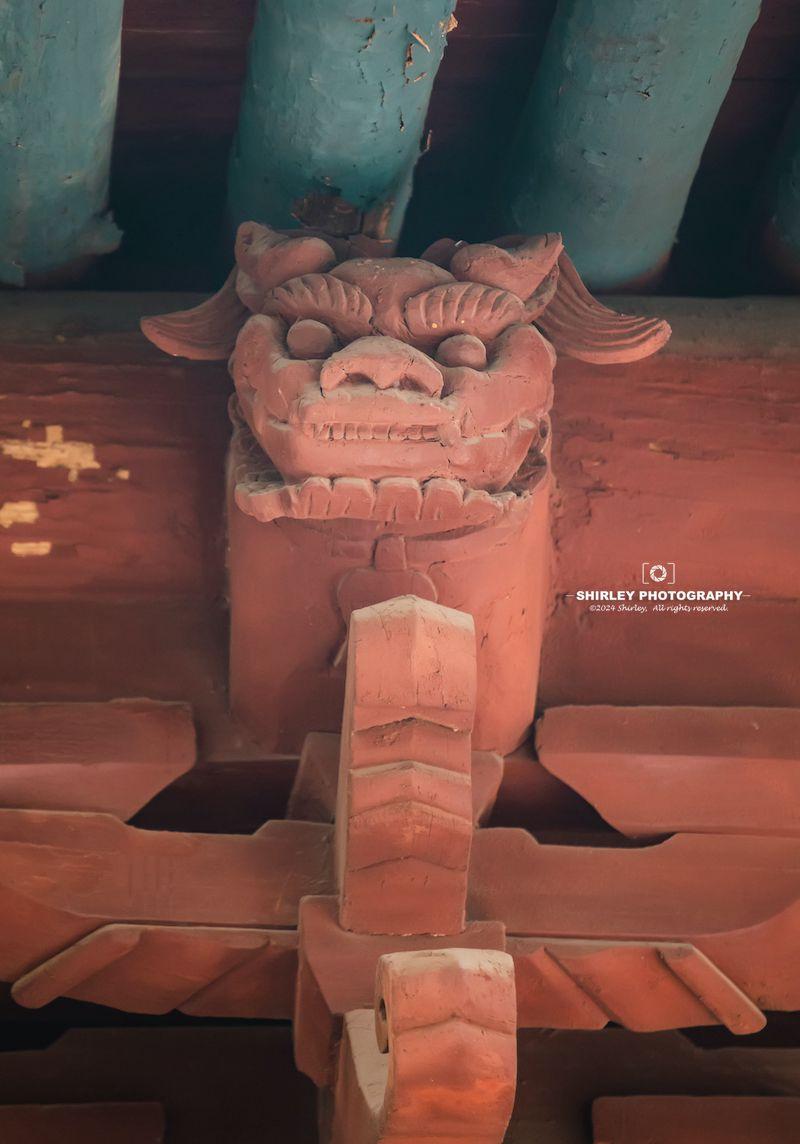

當時中原各地大量興建的祆祠、祆廟,如今就剩介休祆神樓一座了。祆神樓始建於北宋,由介休人文彥博建造,在後來的千年歷史長河裏,祆神樓也隨着祆教的興衰而起落沉浮。雖多次重建,外觀早已是一座中式樓閣,但重建時仍然參考了最初的宋代木雕裝飾,檐下那些神牛、牧羊犬、猛虎等木雕神獸也是祆教崇拜物,並不見於其他傳統中式建築中。

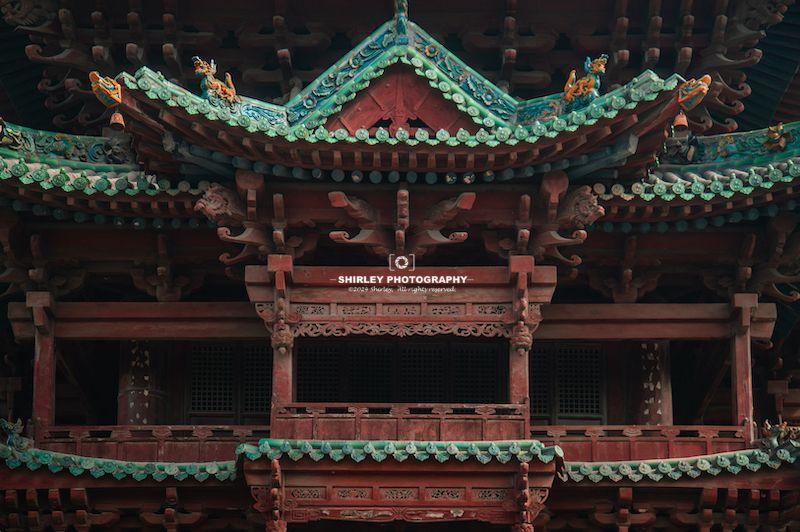

如今的祆神樓爲清代重修的版本,雖然其年代在山西各古建中屬於“晚輩”,但是山門、樂樓、過街樓於一體加上三重檐十字歇山頂結構的獨特外形,依舊可以在山西衆多古建中脫穎而出。屋頂琉璃精緻華美,檐下木雕與衆不同;整座樓閣設計巧奪天工,堪稱木結構與琉璃覆面建築之精華。

一樓千面的祆神樓,是我眼中山西最美的一座樓閣。

城隍廟

城隍廟,是用來祭祀城隍神的廟宇,幾乎每座城市都有一座城隍廟。介休的城隍廟,坐落於喧鬧市井之中,午後山門殿的屋檐下聚集着聊天、下棋、打牌的當地人,充滿了地方生活氣息。

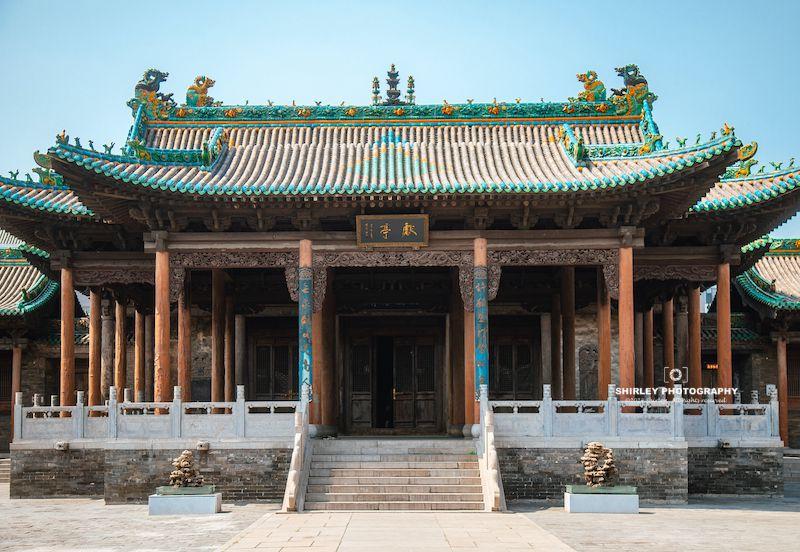

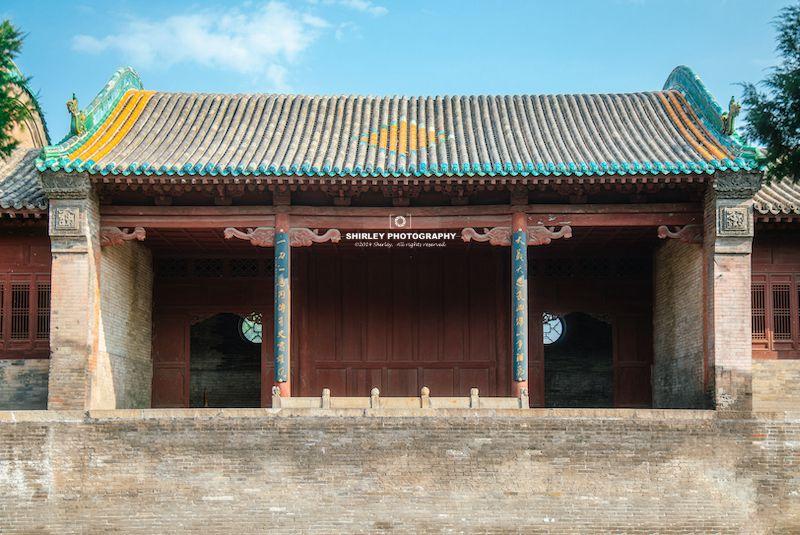

介休城隍廟始建於明洪武年間,明清時有重修,現存正殿爲明代遺構,其餘爲清代和近年復原建築。整個建築羣遵循“前朝後寢”的佈局,中軸線上依次是山門、儀門、戲臺、獻殿、正殿、後寢殿,鐘鼓樓分立兩側,共同構建出一個完整而精巧的空間格局。

正殿重檐歇山頂結構,面闊七間,進深六椽;整體高大宏闊,廊廈深邃,氣勢雄偉,盡顯明代木構建築的渾厚。

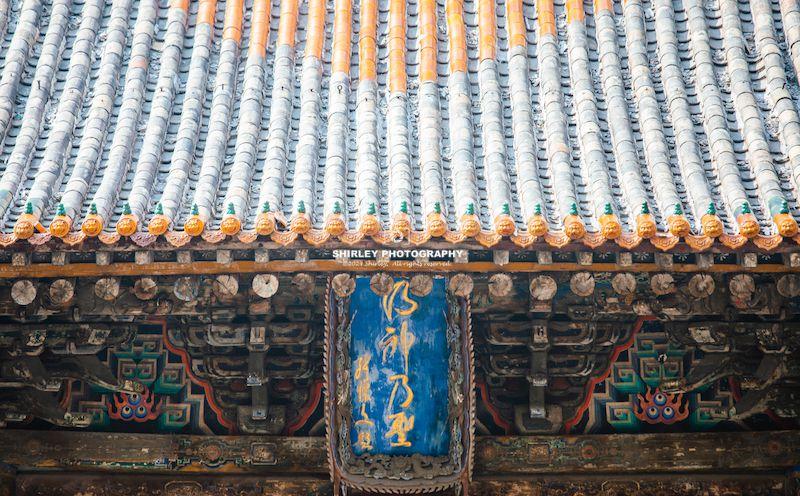

除此之外,介休城隍廟還有兩大看點,一是屋頂,幾座殿宇的屋頂都採用黃藍綠三色琉璃瓦的覆面,正脊一般採用琉璃花脊,正脊兩端的螭吻富麗美觀。

二是正殿的懸魚和博風板,需要走出城隍廟,來到西側的通順巷,從圍牆外仰視才能將整體看全。城隍廟的懸魚堪稱中國古建裏最美的懸魚,花團錦簇極盡雕飾、幾乎沒有留白,將中式極繁美學演繹得淋漓盡致。

關帝廟

比較容易被忽視的一個點,因爲它藏身在社區支部大院裏,裏面也只剩一座未開放的主殿。主殿名爲崇寧殿,清乾隆五十二年(公元1787年)重修,面闊五間,進深三間,單檐懸山頂,坐落於磚砌臺基之上。

前檐帶廊,檐下斗拱五鋪作,正中間的匾額上書"乃神乃聖"四個大字,木雕裝飾十分華麗。

讓人印象最深的是介休關帝廟正脊中央那樓閣式的琉璃脊剎。中間是三組樓閣,以正中那組體量最爲龐大,仔細看中間樓閣的第一層還有盤龍柱的雕飾,細節過於精美!兩旁是兩組獅子馱着寶瓶,有“獅獅(世世)升瓶(平)”的美好寓意。

正殿前通體琉璃的香爐也很少見,可以看到雙龍戲珠和頭上有王字的老虎等有趣的圖案。

后土廟

將后土廟放在路線的最後,因爲這座介休琉璃的巔峯鉅作,很適合作爲高潮結尾。

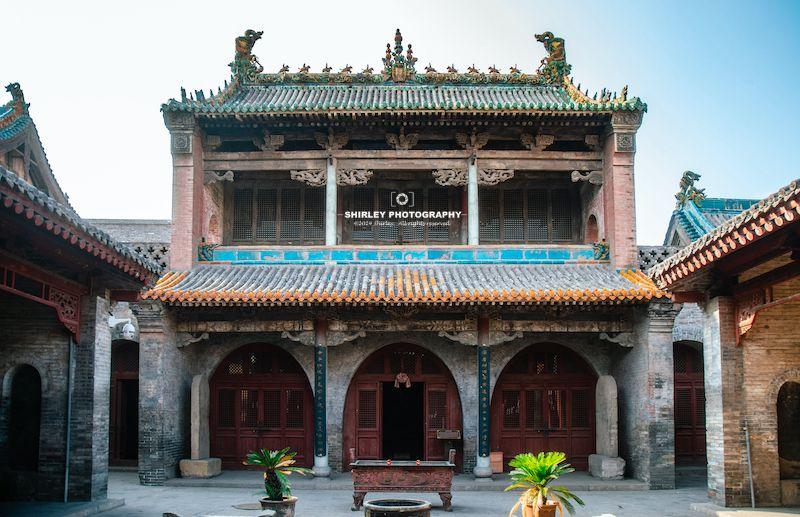

后土廟是一組規模龐大的全真派道教古建築羣,是我國現存后土廟中保存最好的王宮帝闕式廟宇。其始建年代不詳,應在距今1500多年前的南北朝或者更早時期,現存建築多爲明清遺存,因此呈現的也是明清建築風格。

后土廟內部建築佈局緊湊,由南北兩縱、東西一橫三條軸線圍合而成一個封閉的建築羣體。西側縱軸爲主線,由影壁、天王殿、護法殿、獻殿、三清樓、后土聖母殿組成。主軸線的東側並列一條縱軸線,分別是后土廟山門、過殿、娘娘殿;往東依次橫向排列呂祖閣、關帝廟和土神廟,三座廟前各有一戲臺,三座戲臺相連,這便是后土廟有名的“三連戲臺”。

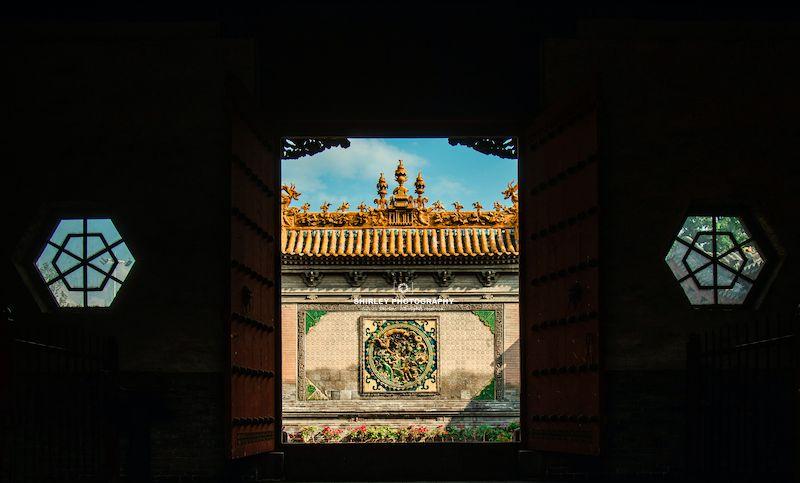

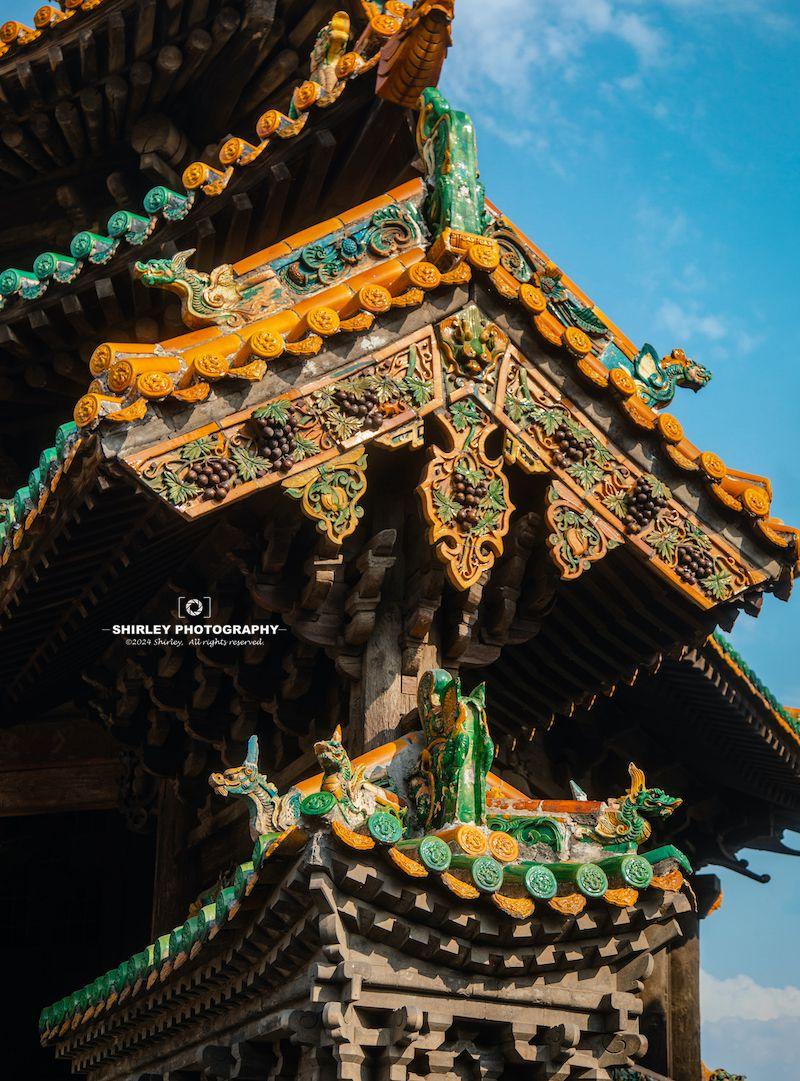

進入后土廟,如同置身於琉璃的世界,幾乎所有建築屋頂全部以精美的琉璃覆蓋。其中之最,莫過於三清樓與后土聖母殿合圍而成的那個院落,舉目四顧,皆是雍容華貴、流光溢彩的各色琉璃。

后土廟正殿,全部用金黃色琉璃覆頂,並在正脊中央飾以樓閣寶瓶琉璃脊剎。在建築等級劃分森嚴的古代,像后土廟這樣大量運用只有皇家建築纔有的明黃色琉璃構件,是民間建築琉璃的集大成者,可見其規格級別非同一般。

主體建築三清樓、獻樓、戲樓聯結成一體,十字歇山琉璃頂,彷彿是縮小版的祆神樓。殿中有明代彩塑11尊,金粉妝繪,氣韻生動,是明清彩塑中的精品。

頂部以藍、綠色琉璃爲主調,並採用黃藍綠三色琉璃聚錦裝飾,高閣參天,寶瓶聳立,對稱的龍吻走獸各得其所。

戲樓兩邊的八字影壁交相輝映,影壁博風板上是琉璃燒製的“老鼠偷葡萄”民俗圖案,寓意多子多福;雕塑形神兼備,歷經五百餘年風雨侵蝕,依然光彩奪目。

城區之外

介休的琉璃精華,除了城區內比較集中,城外亦不乏精品。只是景點比較分散,自駕或包車遊覽比較合適。比如北辛武村的太和巖琉璃牌坊。這是全國唯一通體佈滿琉璃的牌坊,始建於清光緒二十三年(1897年),由當地鉅富冀氏家族耗資十二萬兩白銀修建。僅靠一座牌坊,便躋身了全國重點文保單位。

牌坊爲四柱三門三樓式,歇山黃琉璃瓦頂。以黃、綠、藍三彩爲主色調,最吸睛的是運用了面積十分可觀的孔雀藍釉琉璃。對聯、闌額、牌匾、斗拱、椽飛、瓦頂、脊飾、脊剎等均以琉璃構件拼接安裝。圖案包括龍紋瑞獸、花鳥魚蟲、人物山水等諸多元素,工藝之精細繁複,令人歎爲觀止!

這次時間關係,沒有去張壁古堡,選擇了更順路的王家大院。聽聞古堡內除了傳奇的地道系統,同樣有燒造於明代的琉璃精品,還有全國獨一無二的孔雀藍琉璃碑,十分值得一看(張壁古堡位於介休城外,非免費景點)。

源自網絡

寫在最後

“大都好物不堅牢,彩雲易散琉璃脆”,唐代詩人白居易在《簡簡吟》中將美麗的琉璃與絢麗的彩雲相提並論,稱其爲易脆的好物。如今看介休琉璃,早已不僅僅是個物件,它就像一部安靜又生動的史書,以獨有堅韌的姿態穿越時光,愈發閃亮。只有讓更多的人欣賞它,才能讓琉璃的傳承生生不息。