太原與晉祠齊名的古建築,內藏神祕手印,男女老少的手都能放進去

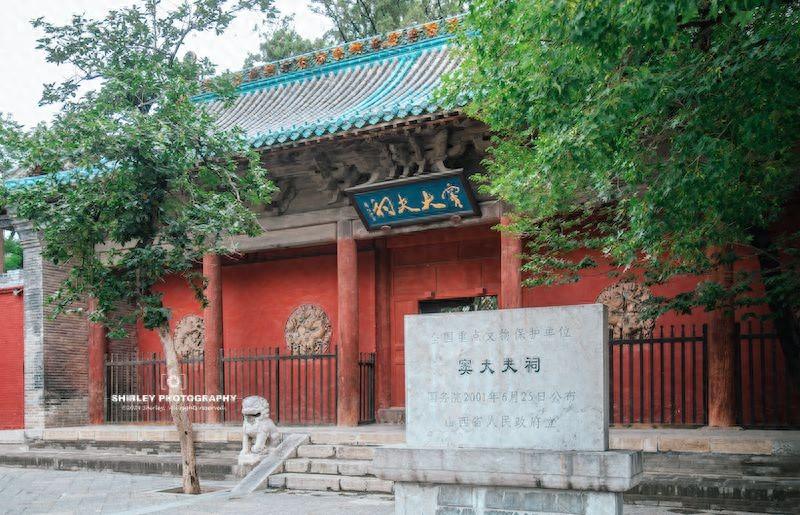

太原晉祠可謂家喻戶曉,但是在太原流傳着“南有晉祠,北有竇祠”的說法。與晉祠齊名的竇大夫祠,位於城北的尖草坪區,是山西典型小而精的古建築。雖名氣遠不及晉祠,好在少了一份喧囂,多了一份清幽。不大的竇大夫祠裏能看到元明清的歷代古建築,“竇祠五絕”更有着說不完的故事。位列全國重點文物保護單位的它,冷門卻驚豔無比。

歷史沿革

竇大夫祠是爲了紀念春秋時期晉國大夫竇犨(chōu)而建的祭祀建築,又稱英濟祠、烈石神祠,也是歷代地方守臣及民間百姓的祈雨場所。竇犨是一位以德治聞名的大夫,與孔子同時代;相傳孔子周遊列國行至晉國時,本欲親自登門拜訪,卻得知竇犨被趙簡子所sha,認爲晉國再無賢人,於是調轉車頭而去,這便是“孔子回車”的典故。

竇犨曾治理汾河水患,主持開鑿烈石寒泉、築壩開渠,造福一方;後人感其恩德,爲之建祠以紀念。從古至今,竇大夫祠都是水利智慧與士人風骨的雙重象徵。

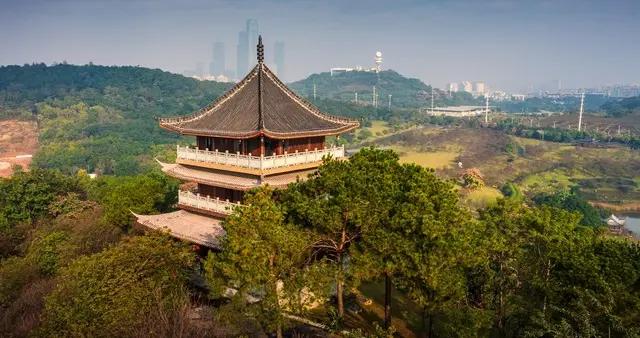

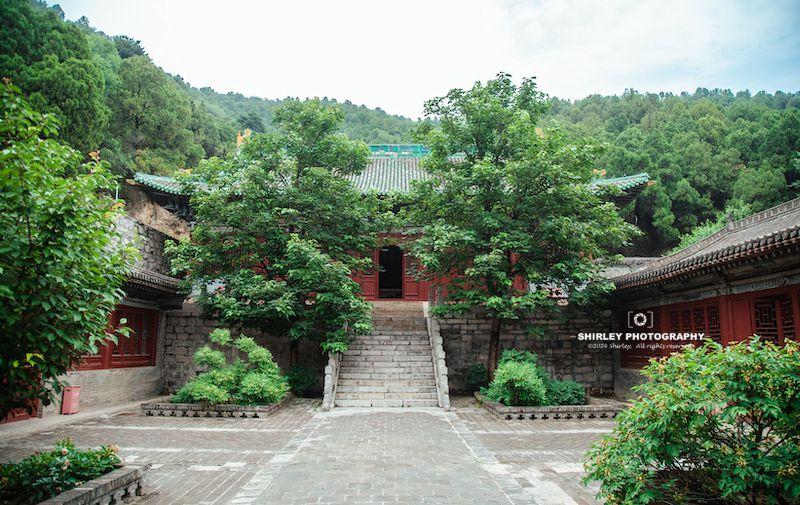

竇大夫祠位於太原二龍山腳下,汾河之畔,是太原人心中的風水寶地。其始建年代不詳,但是在唐代時已有記載。宋代祠堂被汾水沖毀,我們現在看到的竇大夫祠,是元代至元三年(1266)重建,後世不斷修繕的結果,如今竇大夫祠的主要構架和佈局仍保留着元代風格,局部有着宋金時代的建築風格。

主要看點

山門

山門爲明代遺構,紅牆高閣,莊嚴典雅。南殿外觀上看爲三開間,而裏面看則爲五開間,符合“明三暗五”形制,如此能使得建築內部更爲寬闊。山門外部的“竇大夫祠”牌匾爲郭沫若所題,內部則懸掛着同治皇帝的御筆“仁週三晉”匾。

山門左右兩側牆上各有兩條元代琉璃團龍,雕工精細,栩栩如生。仔細看每條團龍都有被切割的痕跡,那是因爲戰亂年代爲保護文物,只能行此無奈之舉。釉面雖已有一些剝落,但依然可以看出團龍的靈動氣勢不減。

山門對面是清代重建的戲臺(樂樓),前臺爲捲棚歇山頂,後臺爲單檐硬山頂,形制類似晉祠的水鏡臺。四根立柱的柱頭有獸(龍)頭裝飾,頗具少數民族風格。

獻殿

元代建築,也是庭院內的核心建築,後側的兩檐柱就是正殿的明間廊柱,並且後檐與正殿前檐構成一體。如此高低錯落、密不透風,在我國古建築中叫“勾連搭”,在全國現存古建築中並不多見。

獻殿從整體外觀到構件細節,無不體現出元構的樸實與渾厚。五鋪作雙下昂計心造斗拱,配合完美舉折的歇山頂不失雄渾氣魄,琉璃剪邊又顯得典雅精緻,剛柔並濟的風格被運用得恰到好處。最吸睛的是四根檐柱,厚重敦實,用材之大令人驚歎,很難在元代建築中看到如此大材的使用。四柱礎爲覆盆蓮花狀,經考證應爲宋代遺構。

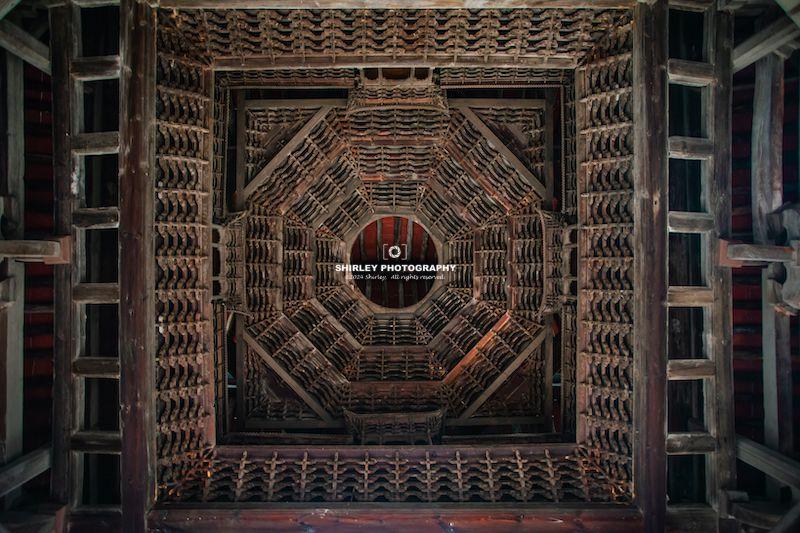

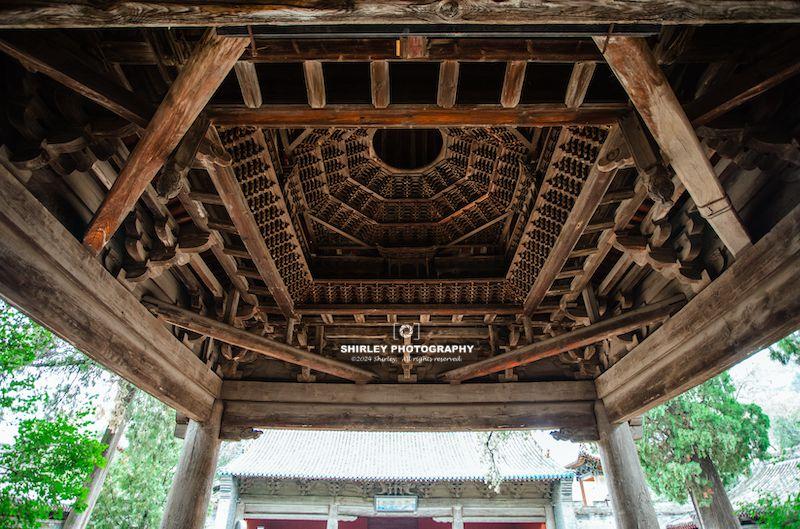

祠內最大的亮點就是獻殿上方的天宮樓閣式八卦藻井。藻井共分五層,無釘無鉚完全由木塊和木條拼成,呈八卦圖形;二層各邊設神龕四座,是整個藻井的點睛之筆。每層均以斗拱形式交錯遞疊抬升,最上層爲圓形,下面爲方形,代表天圓地方。

整個藻井雖無任何彩繪裝飾,純靠素木搭建依舊令人眼花繚亂。其繁複華麗,造型精巧,可謂巧奪天工,讓獻殿成爲全祠最有可觀性的建築。

正殿

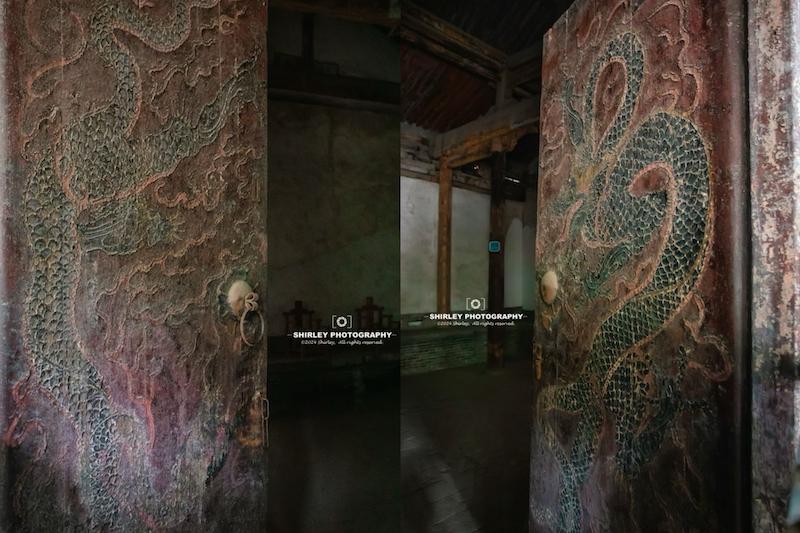

與獻殿同屬元構,面闊五間,單檐懸山頂,雖經歷經修繕,但板門仍爲元代原物,是山西目前木質板門中保存最完整的。左右兩扇門上各採用瀝粉堆金技法繪有盤龍一條,鱗甲鬚髯、活靈活現。板門使用至今從未維修保養過,每天清晨打開,晚上關閉,日復一日,700多年來依舊嚴絲合縫。

據介紹板門下方兩處鐵皮包裏處題有“大元國、至元十二十月十八日門盤 韓監助造”字樣,也就是說比故宮的門還要早150年左右。

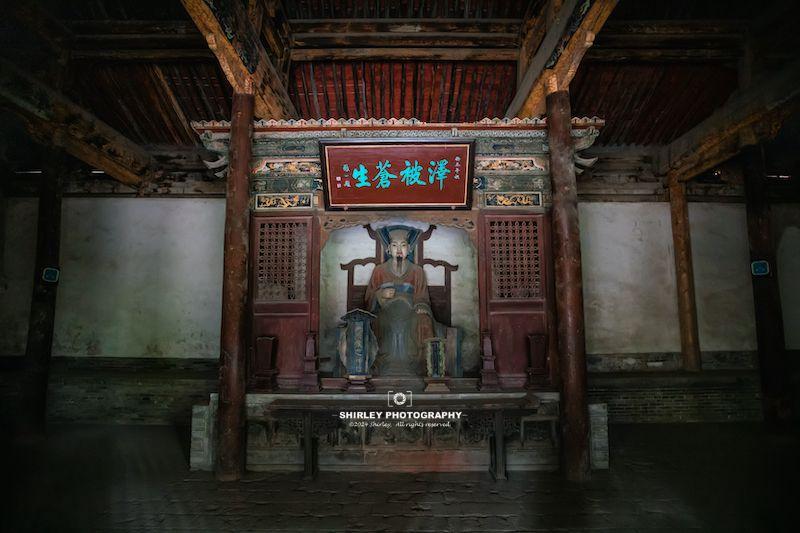

殿內中央有竇大夫塑像,美髯長鬚,風度翩翩。周圍“仁週三晉”、“靈濟汾源”、“魯陽比烈”等匾額無不訴說着後人對這位先賢的歌頌與感懷。

二郎手印

看完獻殿與正殿別急着離開,在獻殿西偏殿正門口的地上有一隻手印,名叫“二郎手印”,是祠內八景之二。手印位置非常隱蔽,一不留神就會錯過。傳說二郎神曾在這裏的養馬間餵馬,夜間發現紅馬跑了出去,追趕的路上被門檻絆倒時用手撐地,留下了這枚手印。

這枚手印由於上寬下窄,所以無論男女老少手掌大小,放在上面都有吻合的感覺,十分神奇。我們一行人還真湊夠了男女老少,挨個上前試了試,果真如此。

雖然這類傳說多爲民間附會,不過也爲竇大夫祠增添了一份神祕色彩。

透靈神碑

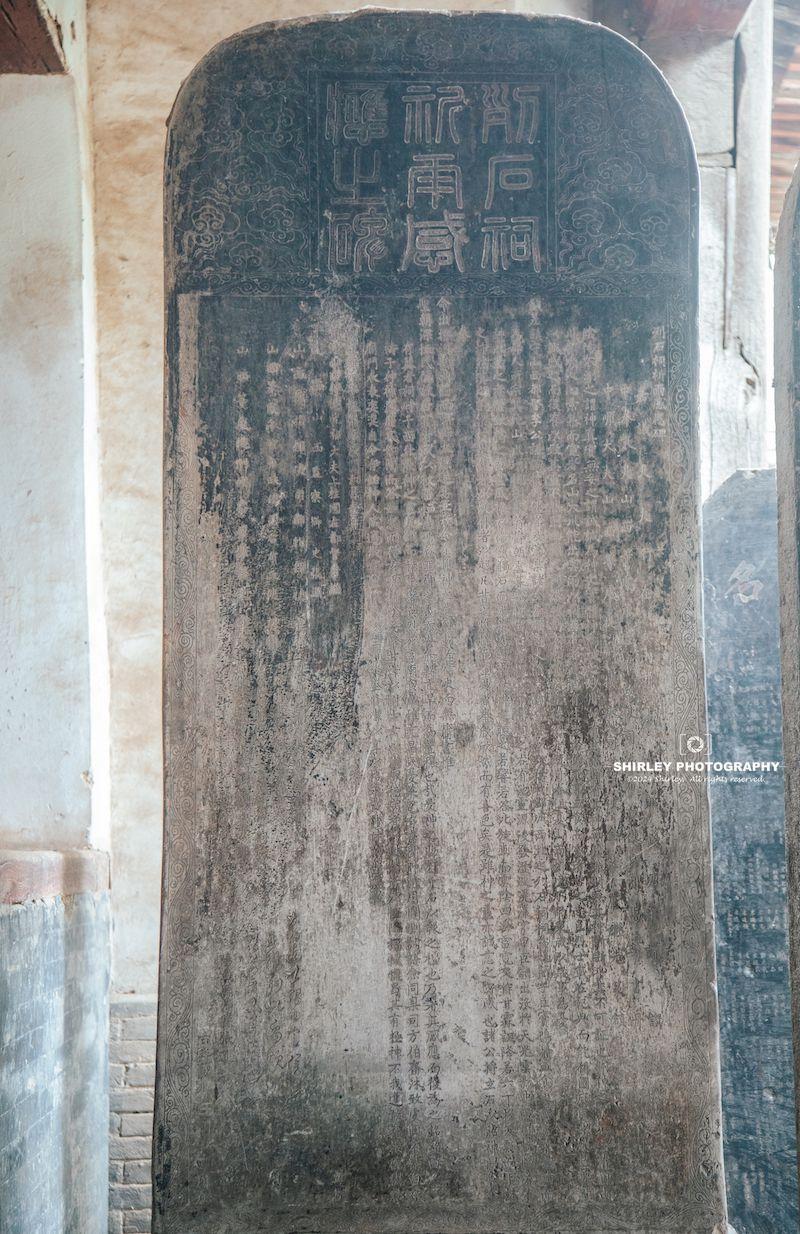

竇祠院內共有碑刻19通,4通爲感應祈雨碑,其中透靈神碑最爲傳奇,它的正式名稱是《烈石祠祈雨感應碑》,是明代名臣于謙在正統元年撰寫的,碑文內容記載了宣德八年山西大旱,地方官員至竇大夫祠祈雨後靈驗的故事。

其整體寬厚高大,表面光潔,傳說經水澆後呈透明狀,故又被稱爲 “透明神碑”。更有傳說每逢祈雨之後,石碑表面都有水跡滲出,預示將要下雨,滲水越多則雨量越大。後經科學研究,石碑滲水與氣候條件相關,環境潮溼之時便會影響到石碑表面。石碑側面配合光線角度,有緣人能看到身着官袍、手持笏板的竇犨影像(反正我沒看到)。

附屬建築

祠堂東側還有若干附屬建築,分別是保寧寺、觀音閣、趙戴文公館,也極力推薦一觀。

保寧寺爲明代建築,內有關羽、關平、周倉三尊明代彩塑,其中關公是國內唯一的黑臉塑像,而非一般的紅臉。

觀音閣爲清代建築,閣中立有一尊送子觀音,東西廂房有多福寺壁畫(複製品)展。

趙戴文公館爲二進院落並設後花園,目前沒有開放,只能看到水塔和衣冠冢,水塔爲公館附屬建築,建於1935年,中西合璧風格。

竇大夫祠周圍還有多福寺和淨因寺(目前在修繕中),三者可以組成一條小衆又經典的訪古一日路線。太原不只有晉祠,太多的古建瑰寶散落在城市角角落落,等待着人們去探祕。

地址:太原尖草坪區上蘭街道烈石路1號

交通:自駕或乘坐公交【835路】或【旅遊專線1路】到【中北大學(竇大夫祠)】站,下車後步行500米即達

門票:20元/人

開放時間:旺季8:30-17:30;淡季9:00-17:00