盛夏的青海天人相悅——“活力中國調研行”走進青海

時值盛夏,青海湖湖水湛藍,魚鳥共生;祁連山風光旖旎,野生動物自由奔跑;美麗鄉村中,村民與遊客共享美好生活,繪就鄉村振興美麗畫卷……中宣部近日組織開展“活力中國調研行”青海主題採訪活動,中國旅遊報社記者跟隨活動前往西寧市、海東市、黃南藏族自治州等地,感受高原上的天人和諧之美,探訪經濟社會發展成果,發現文旅融合亮點。

碧水青山牽客手

青海地處青藏高原東北部,素有三江之源和“中華水塔”的美譽,獨特的自然環境孕育了絕佳的旅遊資源。

海北藏族自治州剛察縣聖泉灣生態體驗區位於青海湖畔,澎湃的濤聲、清脆的鳥鳴聲與遊客的歡笑聲交織,奏響了一曲美妙的自然樂章。

爲了保護生態,當地從政策制定、景區監測、人員安排等多方面着手,用高原“好水”激盪文旅“春水”。如今,景區內青海湖裸鯉、黑頸鶴和大天鵝等珍稀動物吸引着八方來客,日均接待量已突破4000人次。

在海北藏族自治州祁連縣祁連山國家公園野生動物救護繁育站,遊客可以看到這樣的景象:岩羊在臺階上蹦蹦跳跳、禿鷲在欄杆上“閉目養神”、藏原羚在草地上悠閒喫草,充滿自然和諧之美。截至目前,繁育站累計救助收容野生動物36種、211只,爲保護高原地區生物多樣性作出了積極貢獻。

“守護高原底色才能彰顯文旅亮色。”繁育站站長馬存新對記者說,考慮到承載量問題,繁育站每週一、週三和週五對外開放,每日遊客量約200人次。“下一步,我們將在研學游上下功夫,將這裏打造成遊客體驗青海旅遊的窗口。”

奇特的丹霞地貌、雄偉的黃河水庫、茂密的原始森林……黃南藏族自治州尖扎縣坎布拉景區內有丹霞地貌、火山地貌,森林覆蓋率達28%。

如何用“造化之神奇”來謀“區域之長興”?坎布拉景區打造了“漫步森林丹霞線”“樂享靈山聖水線”等頗具特色的旅遊線路。同時,與多所高校共建科普教學實踐基地,致力於打造集科普研學、觀光遊覽、文化體驗等功能於一體的多元化服務體系。

記者一路採訪發現,青海發展旅遊的“綠色引擎”動力不斷加大,秉持着生態優先、綠色發展理念,在加快打造國際生態旅遊目的地的道路上蹄疾步穩。

文化瑰寶聚客潮

織就一張手工藏毯需要多長時間?

“手工藏毯要慢慢做,根據藏毯大小不同,從幾個月到一兩年不等。”西寧市聖源地毯集團有限公司副總經理杜非回答記者提問並介紹,加牙藏毯手工編織技藝蘊含着深厚的文化底蘊,爲了保護弘揚傳統手藝,公司開設了參觀線路,2024年累計接待遊客約24萬人次。

紅色文化、工業文化、民族文化……青海省文化資源豐富多彩,展現着多民族聚居區域璀璨的人文之美。記者邊走邊看,深切感受到這裏文旅深度融合發展迸發的澎湃活力。

青海原子城內,遊客正在聽講解。見習記者 高雅 攝

位於海北藏族自治州海晏縣的青海原子城紀念館全面、系統地展示了我國核工業創建和發展歷程,當地通過深入發掘和研究原子城紅色文化,着力傳承紅色基因。紀念館現有八大展廳,共展出圖片600餘幅,同時陳列有手搖計算機、原始文獻資料等928件革命文物。展陳中既有宏大敘事也有平凡人的故事,全方位、多角度地呈現了那段光輝歷史。

如今,紀念館日均接待遊客達4000人次,其中省外遊客佔比47%。高原上的展館記錄了這片土地上的青春和熱血,等待更多人來開啓一場紅色之旅、精神之旅。

天佑德—中國青稞酒之源景區位於海東市互助土族自治縣,在這裏,工業旅遊與非遺技藝融合,遊客可以沉浸式探訪釀酒車間,感受國家級非遺代表性項目蒸餾酒傳統釀造技藝的魅力。“這項技藝是各族人民智慧和創造力的結晶,具有重要的歷史、文化和科學價值。”青海互助天佑德青稞酒股份有限公司常務副總經理馮聲寶自豪地向記者表示,公司通過發展工業旅遊,讓更多人瞭解非遺、愛上非遺。

在黃南藏族自治州同仁市,夏吾角民間熱貢藝術博物館以古唐卡、雕塑、雕刻、堆繡等形式,系統性再現熱貢文化的發展歷程。“熱貢文化生態保護區是國家級文化生態保護區,博物館吸引了很多對熱貢藝術感興趣的遊客,既帶動了當地旅遊業的發展,也有助於熱貢藝術的廣泛傳播。”博物館講解員旦措對記者介紹。

田園風光潤客心

海東市互助土族自治縣班彥村以前是個貧困村,易地搬遷後,當地傳承發展傳統釀酒技藝、盤繡技藝,酩餾酒坊、盤繡園成了熱門打卡點。通過發展鄉村旅遊,村民的生活越過越好。

記者看到,班彥村是青海各地鄉村旅遊發展的一個縮影。旅遊發展既追求廣度和深度,又留住溫度、留住“根與魂”。讓鄉愁有處可尋,旅遊成爲帶動鄉村振興的重要抓手。

邊麻溝花海見習記者 高雅 攝

西寧市大通回族土族自治縣邊麻溝村綠草如茵、花香陣陣,邊麻溝花海景區內遊人如織。作爲青海建成的首個融合“花卉種植+自然景觀”的4A級旅遊景區,全村深挖“花”樣資源,引入各類花卉40餘種,在觀賞的基礎上繼續擴展,將景區建設成爲集休閒、娛樂、餐飲、住宿等功能於一體的鄉村旅遊綜合體。目前,全村提供固定工作崗位130餘個,帶動發展農家樂55家、民宿34家,邊麻溝村村民年人均可支配收入從1850元提升至2萬元,實現了在家門口就業。

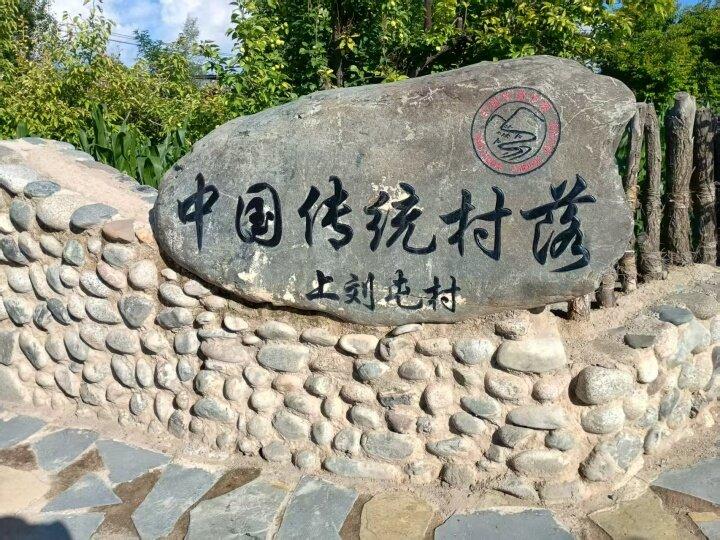

海南藏族自治州貴德縣上劉屯村是“中國傳統村落”。漫步在村莊中,古樸氣息撲面而來,當地堅持修舊如舊改造古村,沒有進行過度商業化開發。57歲的秦學元是上劉屯村的“原鄉人”,退休後,他和兒子經營着一家民宿,名爲“老家印象”。在民宿裏,遊客可以自己採摘蔬菜、烹飪,感受原汁原味的田園生活。

民宿的大門口寫着秦學元自創的詩歌《渴望回到老家》。秦學元對記者說,小小民宿已經“出圈”,來“老家”的遊客越來越多,除青海本地外,還有上海、河南等地的遊客慕名而來,“老家”越來越熱鬧。

上劉屯村見習記者 高雅 攝

“如今,古老村落實現了產業有支撐、文化有傳承、風貌有韻味的蛻變。”上劉屯村黨支部書記張玉錄告訴記者,“下一步,我們將堅持差異化發展模式,鼓勵鄉親們開辦更多特色民宿,吸引遊客來上劉屯感受鄉村旅遊魅力。”(作者:中國旅遊報記者 趙騰澤 見習記者 高雅;編輯:楊碩)