中國唯一通體琉璃的牌坊,深藏山西鄉野,看守老人每月補貼僅300

牌坊,是我國傳統建築中的獨特形式,材料以石質居多,還有一小部分爲木質。但是保存完好的琉璃牌坊在全國僅有13座,其中通體佈滿琉璃的牌坊全國只有1座,那就是山西介休的太和巖牌坊。它所呈現的美感,讓所有第一次見到的人都忍不住讚歎。

太和巖牌坊位於山西省晉中市介休市義安鎮北辛武村,介休是著名的琉璃之鄉,其琉璃燒製技藝從唐代起便初露鋒芒,到明清時期已登峯造極。

太和巖牌坊始建於清光緒二十三年(1897年),當時遇到了大地震,震後當地鉅富冀氏家族對村內的七座廟宇進行了補修,並耗資十二萬兩白銀,在真武廟的山門前建造了這座太和巖牌坊。後來真武廟建築全部被毀,僅留下了這座牌坊。單單一座牌坊,就能躋身全國重點文保單位,可見其歷史價值和藝術價值。

介休大部分景點都在市區,比如城隍廟、后土廟、五嶽廟、祆神樓等等,而這座琉璃牌坊卻遠離市區,位於大片農舍之間,周圍沒有任何景點。它被圈在一個廢棄的院子裏,平時大門關着,想要進去,需要拜託文保員開門。這個模式,與山西其他冷門偏僻的古建築一樣。

看守這座院子的文保員是一位老奶奶,她很熱情地歡迎了我們,踏入院子後視線就完完全全被琉璃牌坊奪了過去。只見周邊滿目愴然,對比一下琉璃牌坊遺世獨立,美到詞窮。老奶奶主動爲我們提供了講解,告訴我們這裏之前有諸多寺廟宮觀,如今只留下了這座牌樓,下面還有地宮。她帶我們繞着牌坊走了一圈,我才發現這哪是一座牌坊,上面滿滿的細節,分明是一座琉璃藝術寶庫啊!

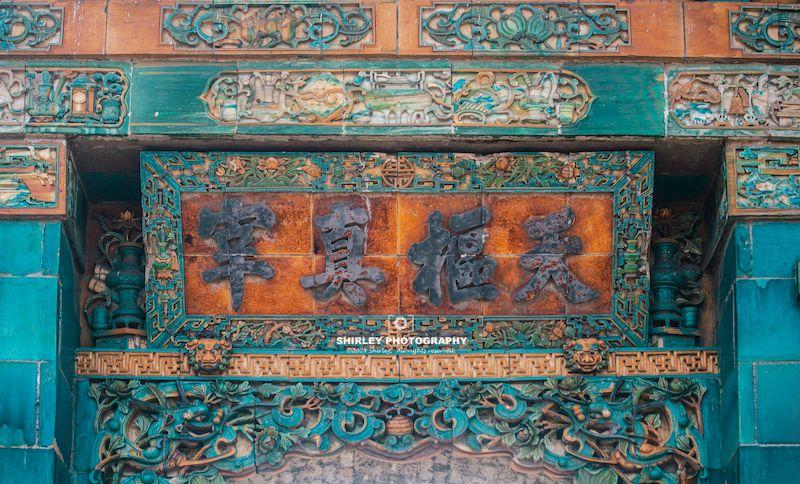

牌坊爲四柱三門三樓式,歇山黃琉璃瓦頂,儘管遵循古制,卻不失靈動之美。

用色以黃、綠、藍三彩爲主色調,最吸睛的是運用了面積十分可觀的孔雀藍釉琉璃,色彩溫潤夢幻,在陽光下呈現出"藍中泛紫"的奇幻效果。這是明清琉璃燒製工藝發展到鼎盛時期的見證,孔雀藍釉的燒造技術曾失傳許久,據說現在介休市有一位名叫劉開寶的琉璃技藝傳承人,恢復了這項傳統工藝。介休博物館廣場上的四獅抬瓶琉璃雕塑,就是劉開寶和其團隊設計建造的,同樣運用了大面積孔雀藍釉。

牌坊通體琉璃打造,裝飾繁複,光彩奪目。對聯、闌額、牌匾、斗拱、椽飛、瓦頂、脊飾、脊剎等均以琉璃構件拼接安裝。圖案包括龍紋瑞獸、花鳥魚蟲、人物山水等諸多元素,運用了仿線刻、仿高浮雕、透雕等多種表現形式,並且摻入了大量的繪畫技法,造型無一雷同。每一處細節都飽含着工匠們對中華傳統文化中吉祥如意、福壽平安的殷切祈願。

牌坊上設枋子承琉璃匾額,其上書"紫極騰輝",背面書"天樞真宰"的橫匾;因爲曾是真武廟的牌樓,周圍有“太和巖”、“無上道”、“衆妙門”、“除俗障”“契真源”等題字,充滿了道家韻味。作爲民間信仰場所的附屬建築,牌樓也不僅僅是一座裝飾性建築,文字與琉璃的結合,這些匾額楹聯也融入了百姓的現實訴求。

參觀完畢,又和文保員交談了一會,才知道在山西,文保員這樣的工作,通常是生活有困難的人士來擔任。因爲每天工資只有10-15元,每月也就300多元,需要承擔的是日復一日的清潔打掃、有時還需要擔任義務講解;並且文保員不能走遠,因爲時不時要接聽遊客請求開門的電話。對待這些古建瑰寶,更是要盡心盡責去守護。老奶奶因爲丈夫身體不好家裏困難,所以才接下了文保員的工作。

雖然不知老奶奶除了這份補貼以外是否還有其他收入,但是我們越聽越覺得心酸,按照以往習慣臨走時給了一筆“門票”費用,雖然不多,但也希望可以幫到老人家。山西應該還有很多這樣稱職的文保員,在古建築被互聯網重新拾起的當下,期待他們可以被更多人看到。當我們驚歎於文物的璀璨,別忘了背後文保員的日夜守護。