2800個人造景區存活的不足300個?“速生速朽”魔咒如何破?

近日,《經濟日報》刊發的《古鎮遊爲何冷熱不均》一文中寫道:“數據顯示,全國曾建成超過2800個人造景區,至今存活下來的不足300個。”

這不僅是數字的冰冷落差,更是“造景衝動”帶來的種種問題。不少文旅企業深陷虧損泥潭,一幕幕“建得起、養不起、活不好”的困局,刺破了一些表面光鮮的泡沫。

面對如此觸目驚心的現實,我們不得不追問:是什麼力量驅使着這些看似壯觀卻難以持續的大型文旅項目“前赴後繼”?其深層邏輯何在?

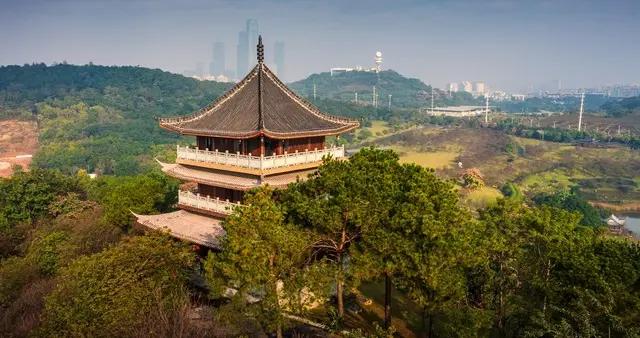

AI生成

“借殼搞基建”的政績衝動,是部分大型文旅項目陷入“速生速朽”困境的始作俑者。一些地方決策者將大型文旅項目視爲拉動GDP、裝點政績的“速效藥”。於是,大型文旅項目被異化爲“借殼搞基建”的工具,項目倉促上馬,只求立竿見影的短期經濟數據。這種“造景思維”下的產物,其核心目標並非文化傳承或遊客體驗。當“賺快錢”思維主導開發時,項目必然走向重“噱頭”輕內容、重“引流”輕體驗、重“作秀”輕運維的歧途。結果便是大量投資沉澱於鋼筋水泥的軀殼中,孕育不出能真正吸引遊客、留住人心的項目靈魂。那些因缺乏獨特文化內核而門可羅雀的仿古街區與主題公園,正是浮躁造景的“遺產”。

漠視市場規律的決策機制,導致部分大型文旅項目資源錯配與造血能力枯竭。當一些地方文旅開發淪爲“拍腦袋”“拍胸脯”的政績工程,其決策便天然地脫離了市場的真實需求與文化的深層土壤。部分大型文旅項目規劃之初缺乏嚴謹的科學論證與市場調研,僅憑主政人員偏好便盲目上馬。更有甚者,爲追求大而美的效果,罔顧項目與當地文化的契合度及後續運維的可行性。這種“閉門造景”模式,本質上是對市場規律與文化價值的漠視。當遊客真實需求與市場力量被排除在決策之外,項目便喪失了自我造血的生命力,成爲無人問津的“鬼城”。

文化挖掘與創新能力的普遍不足,使得部分大型文旅項目陷入同質化泥沼,缺乏核心競爭力。許多盲目上馬的大型文旅項目,對當地獨特的歷史文脈、民俗風情、精神特質缺乏真正深入的挖掘、提煉與創新性轉化。其呈現方式往往流於表面符號的簡單堆砌或對成功案例的粗劣模仿,無法爲遊客提供深層次的文化體驗與情感共鳴。一個景區如果只有千篇一律的仿古建築、似曾相識的民俗表演,遊客的審美疲勞與體驗失望便成爲必然。缺乏文化靈魂的“空殼景區”,既無法在激烈的市場競爭中立足,更遑論培育遊客“願意來、留得住、還想來”的忠誠度。

擺脫大型文旅項目“速生速朽”的困境,在於真正樹立高質量發展理念,尊重市場規律和旅遊業發展的規律。

首先,需要破除“唯政績導向”的迷思,讓市場在文旅資源配置中發揮決定性作用。需摒棄將大型文旅項目視爲政績的短期思維,堅持科學性與專業性,建立基於市場需求、文化適配度與長期效益的綜合評估體系,嚴格項目審批。決策過程應充分吸納專業機構、市場主體與社區民衆的意見,讓項目真正植根於地域文化沃土並回應真實消費需求。要讓市場的無形之手發揮資源配置的決定性作用,從源頭上遏制盲目投資的衝動,確保項目的可持續性。

其次,實現從“造景思維”到“體驗經濟”的範式革命,深耕文化內核,打造獨特魅力。文旅項目的生命力,歸根結底在於其提供的文化體驗深度與情感聯結強度。在謀劃大型文旅項目時,要重視對地域文化精髓的深度解碼與創新表達。深入挖掘地方獨特的歷史記憶、生活智慧、美學特質與精神價值,並運用現代敘事手法、科技手段與藝術形式進行創造性轉化。

最後,擁抱數字時代,創新產品服務,構建“願意來、留得住、還想來”的優質生態。面對消費升級與技術變革,文旅產業應與時俱進。積極利用VR/AR、元宇宙、人工智能等數字技術賦能,打造虛實結合、互動性強的沉浸式體驗新場景。基於對遊客需求的精準洞察,提供高度個性化、主題化的產品組合與精細服務。同時,不斷完善交通、住宿、餐飲、信息諮詢等基礎設施與公共服務配套,持續提升服務品質、管理效能與遊客滿意度。要構建起便捷、舒適、充滿驚喜且能不斷自我更新的旅遊環境,實現從“流量”到“留量”再到“迴流”的良性循環。

一切美好的藝術都是人性藝術。大型文旅項目的真正價值,不僅在於物理空間的宏大敘事,更在於其能否成爲一方水土與萬千心靈之間的情感橋樑與精神紐帶。當大型文旅項目迴歸文化傳承的本真、尊重市場選擇的理性、擁抱創新體驗的活力,就會擺脫“速生速朽”的魔咒,在歲月長河中沉澱爲真正富有生命力的文化地標與情感家園。

大型文旅項目的建設與運營沒有捷徑可走,唯有用文化的耐心、市場的理性與創新的勇氣鋪就前路,才能讓那些真正承載着民族記憶與精神價值的產品,穿越時空風雨,長久地熠熠生輝。(作者:戰冬梅;編輯:楊碩)