哈佛女校長:多去4個地方玩,孩子眼界寬闊、格局高,有智慧

“你常帶孩子去的地方,就是他未來認知世界的起點。”

這是哈佛大學歷史上第一位女校長,德魯·吉爾平·福斯特說過的。

她在訪問清華大學時,對於「如何培養創新人才」的問題,給出了深刻的見解:

“我一直相信,儘可能廣博的視角,總能讓人們更好地創新。人文教育可以推動我們超越自身及日常生活之外去思考和想象,這會讓學生們找到生活和工作的真諦。”

她一直強調,一個人生活的廣度,直接影響着他的格局和未來成就。

德魯·福斯特還提倡說:父母要儘可能多地,讓孩子接觸豐富多樣的場景,通過觀察、體驗和思考,幫助孩子建立認知框架,打開思維邊界。

那麼,哪些場景豐富,哪些地方值得帶孩子去呢?

這4個地方,多帶孩子去,不僅有豐富的體驗,更能幫助孩子寬闊眼界,塑造格局和智慧,看得更遠,也想得更深。

趁着放暑假了,多帶孩子玩起來吧!

大自然:培養孩子創造力

大自然是豐富多樣的,迴歸並親近自然,孩子能用自己的眼睛和雙手,去觀察去探索,學會獨立思考,還能在大自然裏,讓內心變得更平和。

很多家長經常吐槽孩子專注力差,做什麼事情都不能投入~

但是你發現沒:當孩子身處自然,爬山徒步、尋找昆蟲、看螞蟻搬家、沙灘上玩沙子……多是全神貫注的狀態,能比室內玩的時間更長、更投入。

這就是因爲自然的課堂裏,沒有唯一固定的規則,能讓孩子自由觀察、探索和創造。

斯坦福大學有項研究指出:每週接觸一次自然環境的孩子,注意力恢復得更快,情緒也更穩定。

此外,科學家還發現,大自然可以幫助孩子發展「觀察型學習」,也就是心理學家班杜拉提出的「模仿學習」,對科學認知和創造性思維,尤其重要。

比如通過讓孩子觀察植物生長、流水的方向、鳥兒築巢、小雞啄米等自然現象,他就會建立自己的認知模型。從而知道,樹葉會隨風而動、泥沙遇水成型等~

在大自然中,這些觀察,並不需要家長的額外指導,卻能很好的激發孩子的探索欲、創造力和學習熱情。

博物館:博古通今,啓迪智慧

放假後,基本家長都會帶孩子去各種博物館。

進入博物館後,大小孩子不僅滿眼滿心的好奇,而且還都有問不完的問題……

其實呀,這些問題的問題,就是孩子的大腦在高速運轉,通過觀察、提問和答疑,孩子就會在大腦建立起自己的「知識網」。

對孩子來說,博物館就是探索世界、博古通今的「知識遊樂場」。

哈佛大學有項研究發現:3-12歲的孩子,通過參與互動展覽,能顯著提高語言表達能力和學習興趣。

正所謂「紙上得來終覺淺」,博物館裏收藏的都是立體鮮明的實物。

在博物館裏,孩子能沉浸式的認識文物歷史、直觀地看到宇宙星系模型和恐龍化石、真實的觀察動植物的形態,而這些都是課本上難以呈現的。

經常帶孩子去博物館,不管是歷史文物的文化背景,還是科學展品的邏輯推理,都有助提高孩子的思維能力,讓孩子學會從多角度看待問題。

更重要的是,還能積累不少寫作素材,把在博物館看到的、想到的、聽到的,應用在作文中,邏輯清晰,生動有趣,若是被老師誇了,孩子會對寫作也有興趣,學習也更自信!

圖書館:多去讓孩子變聰明

教育家蘇霍姆林斯基曾講過:“讓孩子變聰明的法子,不是補課、加作業,而是閱讀、閱讀、再閱讀。”

所以,真心建議家長定期帶孩子去圖書館,尤其現在放假了,孩子時間比較多。

我有個朋友家孩子,四年級前,他和周圍人聊天的內容,大多是動畫片、遊戲;四年級後她媽媽戒掉了他的電子產品,還每週帶他去圖書館看書、借書。

等上了六年級,他已經閱讀了幾百本歷史、文學、文言文等著作,歷史典故,信手拈來,語文成績自然不差,尤其作文,輕鬆拿高分!

還有科學研究表明:經常去圖書館的孩子,在閱讀理解和批判性思維測試中的表現,顯著優於同齡人。

圖書館裏,不僅學習氛圍濃,可以感染孩子。

而且藏書衆多,孩子可以自由選擇自己感興趣的書籍,這樣就能接觸到更多領域、更多視角的知識,讓孩子在未來的學習和成長中擁有更多主動性。

歷史古蹟:拓寬眼界,擁有大格局

面對歷史古蹟,能讓孩子直接感受時間的厚重,感嘆人類智慧的沉澱。

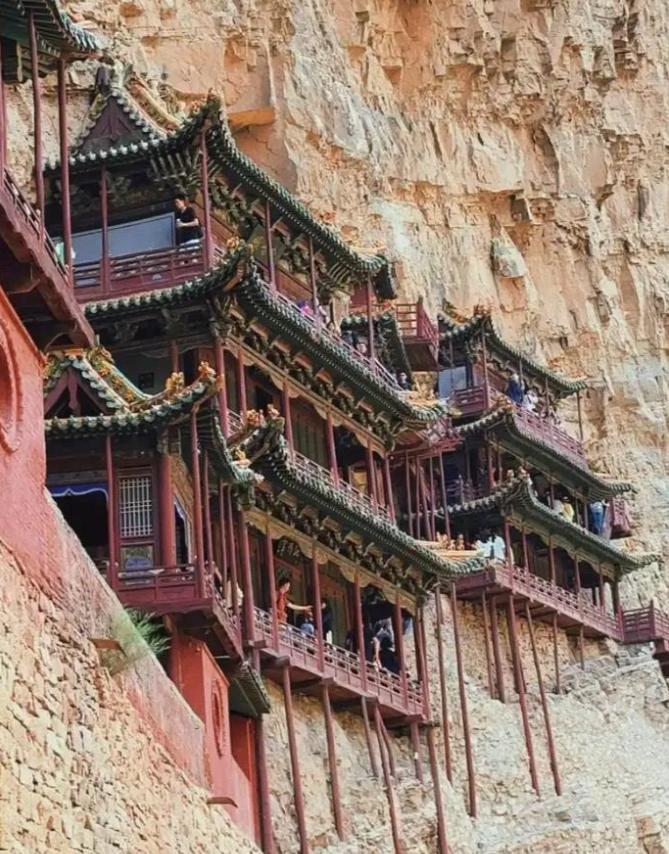

之前帶孩子去大同,去了大同博物館、雲岡石窟、懸空寺,還看了古城牆,走哪兒孩子都有問不完的問題:

“這些石窟的大佛像古人是怎麼做到的,那時候沒有先進的技術,一個要刻好久吧?”

“這高大的城牆是怎麼建起來呢?”

“古人是怎麼把這些房子建築在懸崖上的呢?”

看似簡單的發問,卻是孩子思維,向更深層次的探索。

研究發現:實地參觀歷史遺蹟的孩子,其對歷史的理解比單純通過書本學習的孩子更深刻。

當孩子開始理解文化的多樣性、時間的長度,他們的視野也會變得更加開闊,思考方式更加全面。

更重要的是,歷史遺蹟,還能幫助孩子建立文化認同感。

這4個地方,並不是很複雜、很難實現,或者需要花費很多,才能實現。

而是隻要想去,都能去到。趁着放假多帶孩子去玩去漲見識吧!

你將會收穫一個潛移默化中被改變認知的孩子,一個眼界越來越寬、格局越來越高、大腦越來越有智慧的孩子!