美軍出動終極武器,伊朗損失衆說紛紜,伊朗擁核計劃究竟受何影響

閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”按鈕,方便以後持續爲您推送此類文章,同時也便於您進行討論與分享,您的支持是我們堅持創作的動力~

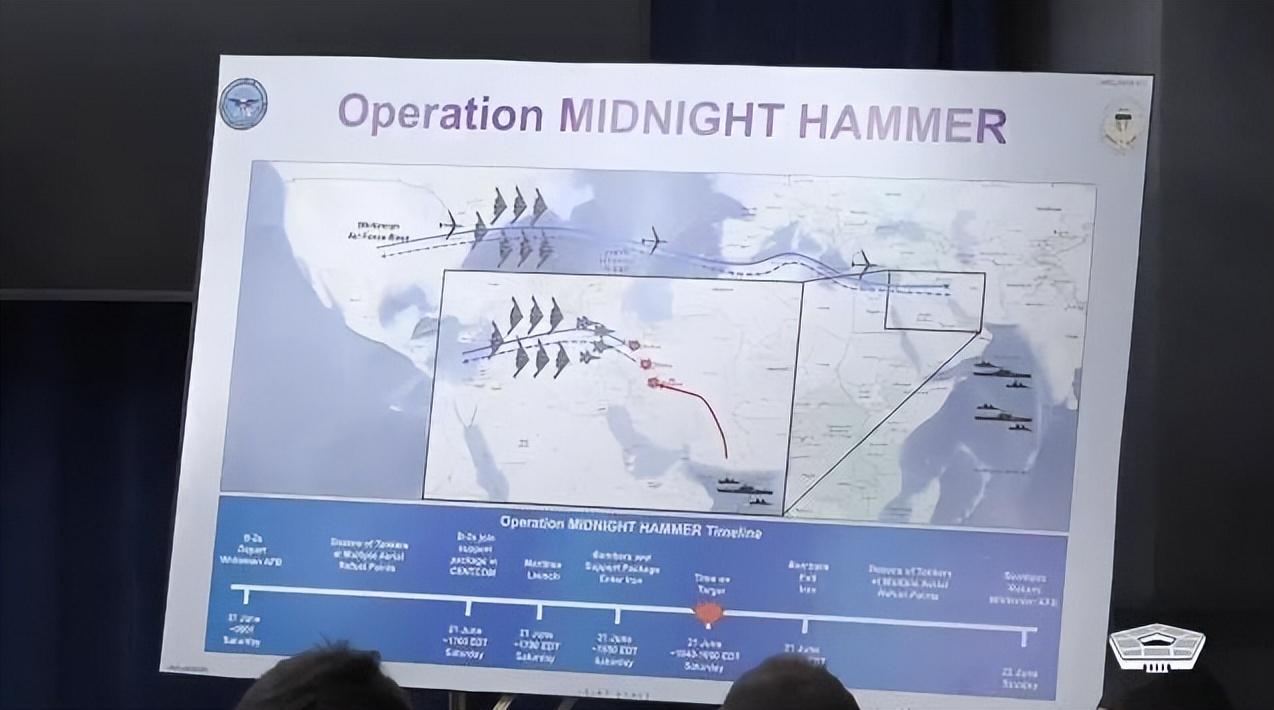

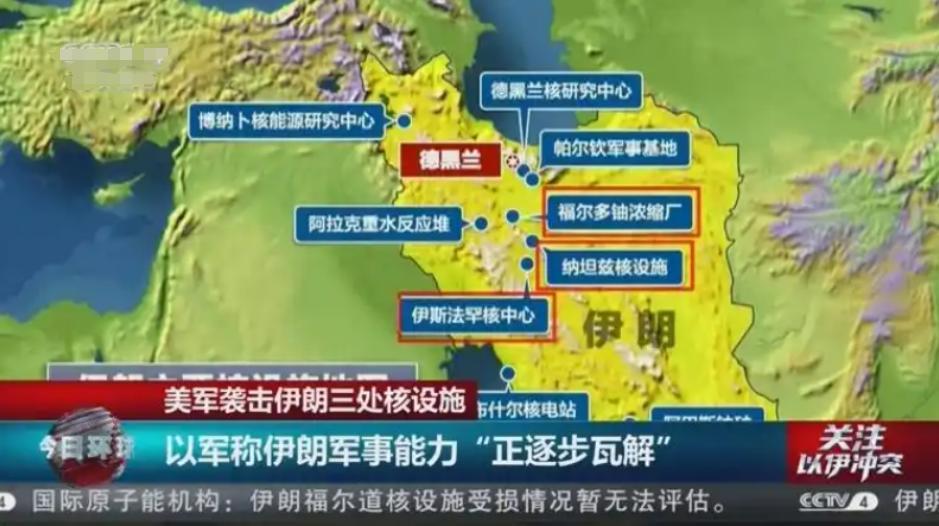

在以色列的強烈要求下,美軍發起“午夜之錘”行動,對伊朗3個核基地進行了打擊。

這次行動中,美國空軍出動了包括7架B2在內的125架飛機,對伊朗的福爾多和納坦茲核基地投下14枚GBU-57巨型鑽地炸彈。

可以說,在不出動核武器的情況下,這已經是美國空軍最強遠程轟炸能力了。

轟炸完成之後,美國總統特朗普第一時間在社交媒體上發文,慶祝美國完全摧毀了伊朗核設施。

然而,隨後,美國軍方的表態卻將攻擊效果降了一檔,只稱“嚴重破壞”;

CNN等傾向民主黨的媒體更是報道稱,有機密文件顯示,伊朗濃縮鈾並未被銷燬,最關鍵的設備離心機也幾乎完好無損,這種程度的損傷最多讓伊朗的擁核進程延緩數月。

伊朗方面的態度則剛好相反,一開始聲稱美國對福爾多的轟炸只是封了入口,內部設施並未受到多大損傷,後來卻承認本國核設施“受損嚴重”,但表示這並不會影響伊朗繼續核計劃。

那麼,美國的轟炸究竟效果如何?又會對伊朗的擁核計劃造成怎樣的影響?

伊朗核計劃

回顧伊朗核計劃,其源頭違背大多數人認知地來自如今對伊朗核能力最敏感苛刻的美國。

在伊朗伊斯蘭革命爆發之前,巴列維國王治下的伊朗纔是美國在中東的戰略支柱,當時美國對伊朗的援助力度,比起以色列也是有過之而無不及。

故而,20世紀50-60年代,美國支持以色列進行核研究的同時也沒有忘記伊朗。

1957年,美國與伊朗簽訂了和平利用核能協議,以此爲掩護幫助伊朗進行核武研究,1967年伊朗的首座核反應堆運行,使用的就是93%的武器級濃縮鈾。

不過,伊朗到底不像以色列那樣有強烈的生存危機,對於獲取核武的需求沒有那麼迫切,導致其核武研發錯過了窗口期。

隨着法、中兩國先後成功試爆了原子彈,美、蘇均擔憂核武器進一步擴散可能危害其國家安全,加緊推進《不擴散核武器條約》談判。

該條約最終草案於1968年6月在聯合國通過,7月正式開放供各國簽署,伊朗也於1974年加入了該條約。

由於條約的限制,伊朗在明面上只能和平利用核能,雖然在歐美援助下建設了大批覈電站和配套核反應堆,但核武研發進展相對緩慢。

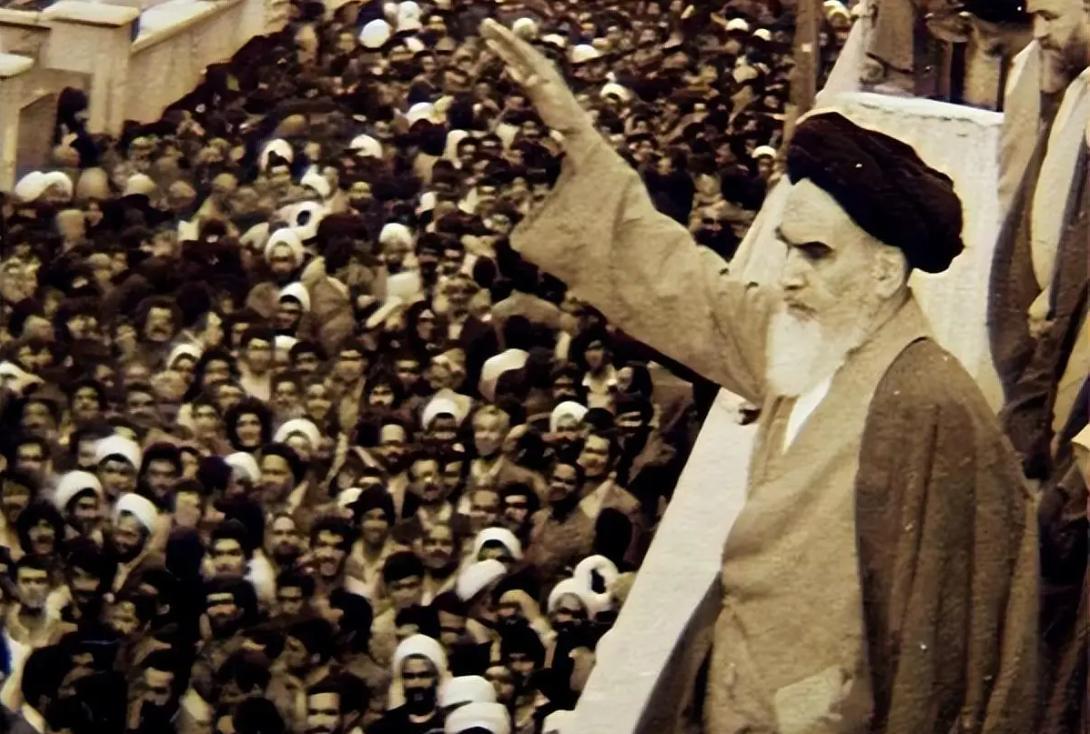

直到1979年伊朗爆發伊斯蘭革命,與美西方關係惡化,美西方完全停止對伊朗核研究的援助,伊朗依舊沒能獲取核武器。

另一邊,伊朗最高領袖霍梅尼所代表的伊朗教士集團作爲伊朗權力核心,對獲取核武器也並不熱衷。

畢竟在任何宗教當中,毀滅都是神的權能,核武器這種毀滅性武器的出現,無疑會對宗教信仰造成衝擊。

即使伊朗所信仰的什葉派伊斯蘭教可以通過高級教士的釋經權,將宗教與科學在一定程度上結合起來。

但核武器這種毀滅性武器的出現,無疑還是會衝擊許多底層教衆原本的宗教認知,進而動搖他們的信仰。

這當然是教士集團所不樂見的。

因此,儘管伊斯蘭革命後,伊朗所處的國際環境急劇惡化,但伊朗反倒是主動放棄了對核武器的追求。

然而,兩伊戰爭的爆發,讓霍梅尼的態度發生了變化。

在這場戰爭當中,伊拉克在美西方的包庇下,對伊朗動用生化武器,給伊朗造成了嚴重的損失,一度使伊朗軍心民心動用,也令伊朗意識到了大規模殺傷性武器的戰略威懾作用。

同時,伊拉克軍隊對伊朗能源設施的破壞,也使得伊朗有迫切地重啓核能的現實需求。

於是,1984年,伊朗正式重啓核計劃,在蘇聯/俄羅斯的幫助下重建了民用核能力。

在發展民用核能的表象掩蓋下,伊朗也在暗中悄悄進行核武器研究。

但世上沒有不透風的牆,2002年8月,流亡美國的伊朗反對派在《紐約時報》上揭露了伊朗的核武研究計劃,引起了國際社會的廣泛關注。

起初,在英、法、德的協調下,伊朗政府在2004年接受了《巴黎協議》,同意終止一切鈾濃

縮活動,將伊朗核問題的最終解決交給聯合國安理會。

但由於美國始終對伊朗強勢施壓,伊朗認爲棄核沒能給伊朗帶來相應的好處,於是在2006年宣佈重啓核計劃。

爲阻止伊朗擁核,國際社會加緊了對伊朗的制裁,導致伊朗的經濟出現衰退,引發了伊朗國內對擁核的重新討論。

越來越多的伊朗人開始認爲,頂着如此嚴厲地制裁發展核武器並非必要。

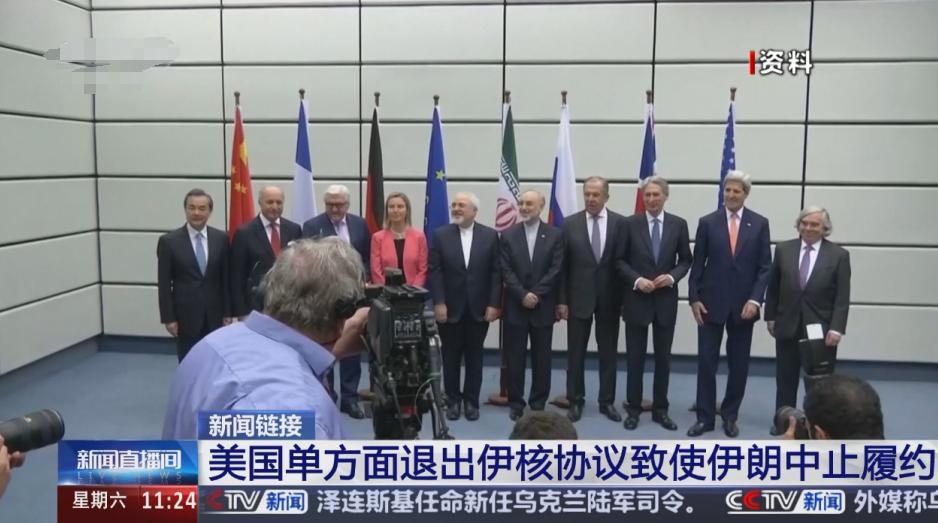

在這種情況下,伊朗開始積極加入伊核問題六方會談,試圖以停止追求核武器換取國際解除制裁,並一度達成了階段性協議。

然而,2018年,美國在特朗普領導下悍然退出伊核協議,再度加強了對伊朗的制裁,伊朗也隨之停止執行伊核協議的部分內容。

不過,總體來看,伊朗的核能力依舊在國際社會的監控之下,並沒有證據表明伊朗即將擁有核武器。

美國大轟炸

但對於美國和以色列這種不講道理的國家來說,他們打人從來不講究證據,只看自己的想法和需求。

自2023年巴以衝突升級以來,由於以軍犧牲不斷增大,社會民生因戰爭嚴重受挫,卻始終未能達成戰爭目標,以色列的內部矛盾日益激化。

內塔尼亞胡面對反對派的挑戰,只能不斷地發起戰爭,利用戰時領袖的身份延續自己的政治生命,並寄希望於通過一場大勝將自己塑造稱以色列的民族英雄,以免下臺後遭到清算。

可以色列對加沙的軍事行動已經證明,如今的以色列軍隊早已沒有了在與一支抵抗意志堅決的隊伍的戰爭中,取得一場壓倒性軍事勝利的能力。

內塔尼亞胡想要實現自己的目標,唯一的辦法就是拉美國下水。

雖然美以兩國關係密切,但如今的美國已經逐漸無力在負擔全球部署壓力的同時應對中國崛起,自特朗普再度上臺後明顯展現出戰略收縮的意圖,以色列想要美國下場並不容易。

唯有將以色列真正至於生存危機之下,才能迫使美國不得不出手保護以色列。

在一衆中東國家中,唯有伊朗憑藉國家體量和相對完善的軍事工業能力,有在消耗戰中拖垮以色列的能力。

於是,內塔尼亞胡以伊朗即將擁有核武器爲由,不顧美國和伊朗正在進行的核談判,對伊朗發起突襲。

伊朗的核設施、導彈基地、防空系統均在這場突襲中遭到嚴重打擊,另有大量高官和核科學家被以色列斬首。

任何一個國家遭到如此侵略,都不可能不發起反擊,何況伊朗一直將反以作爲政治正確。

面對伊朗一輪接一輪的導彈、無人機空襲,以色列果然很快陷入了困境,防空彈藥眼看就要消耗殆盡。

爲儘可能確保防空能力持續,以色列限制了防空部隊的彈藥用量,但這又會使得以色列的防空攔截成功率大幅下降。

當以色列面臨生存危機,美國的戰略需求和國內猶太財團的影響力都迫使美國政府不得不進行些動作,來確保以色列的安全。

就這樣,原本準備在中東收縮,爲此與以色列沒少發生衝突,甚至中東訪問都專門繞開了以色列的特朗普總統,到底還是被以色列綁上了戰車,對伊朗發起了“午夜之錘”打擊。

儘管對伊朗動手不符合特朗普原本的規劃,但真到了動手的時候,特朗普也算是傾盡全力。

美空軍一共就18架B2隱身戰略轟炸機,6架飛抵迭戈加西亞基地轉移視線,7架直接參與轟炸任務。

轟炸所使用的GBU-57巨型鑽地彈,是美國除核武器之外的最強武器,美軍總持有量也就是20到30枚,並且產線已經關停,用一枚就少一枚。

結果這次轟炸伊朗核設施,美國一口氣就用掉了14枚,絕對是下了血本。

但美軍全力以赴的效果,卻相當令人迷惑。

特朗普總統、美國軍方、美國親民主黨媒體對於轟炸效果各執一詞,伊朗方面的說法也前後不一。

但根據國際原子能機構認證,伊朗核設施周邊輻射水平並未出現異常升高,基本可以判斷美軍並未打中伊朗的濃縮鈾或工作中的離心機。

即使假設襲擊時伊朗的離心機並未運行,並真的被美國摧毀,以伊朗的工業能力,補上這些損失也不過是時間問題。

事實上,伊朗至今沒能真正擁核的原因,從來不在於能力,而在於擁核的決心並不堅定。

畢竟核武器作爲一種上世紀中期就已經出現的武器,其對技術能力的要求並沒有人們想象中苛刻,技術原理更是早已被公開。

比伊朗工業能力更差、接觸核更晚的朝鮮都能成功擁核,伊朗若是真正開始向擁核衝刺,沒道理做不成核武。

不過是伊朗國內派系林立,即使擁核派佔據了上風,主張以不發展核武換外界解除制裁的抑核派也始終保持了較大影響力,使得伊朗一直沒能徹底下定這個戰略決心。

美國對伊朗的這次轟炸,從某種意義上說,反倒是幫了伊朗擁核派一個大忙。

但經此一事,許多原本對美西方抱有幻想,指望通過放棄核武器換取美西方解除制裁的伊朗知識分子也醒悟了,轉而要求伊朗必須擁核。

在這樣的民意氛圍下,伊朗議會通過了暫停與國際原子能機構合作的法案,標誌着伊朗開始甩開國際監管,而這通常被視爲開始核衝刺的前奏。

美國以打擊伊朗核能力爲名,對伊朗進行的轟炸,很可能反倒促進了伊朗加速擁核,這不得不說是一種諷刺。