開挖“膠萊運河”,山東半島變“山東島”,你贊成嗎?

如果你看山東省的地圖,可能會有一個想法,就是在萊州灣和膠州灣之間挖一條運河,打通渤海和黃海,遠洋貨輪就可以不用繞山東半島轉一圈,可以很快北上南下了。

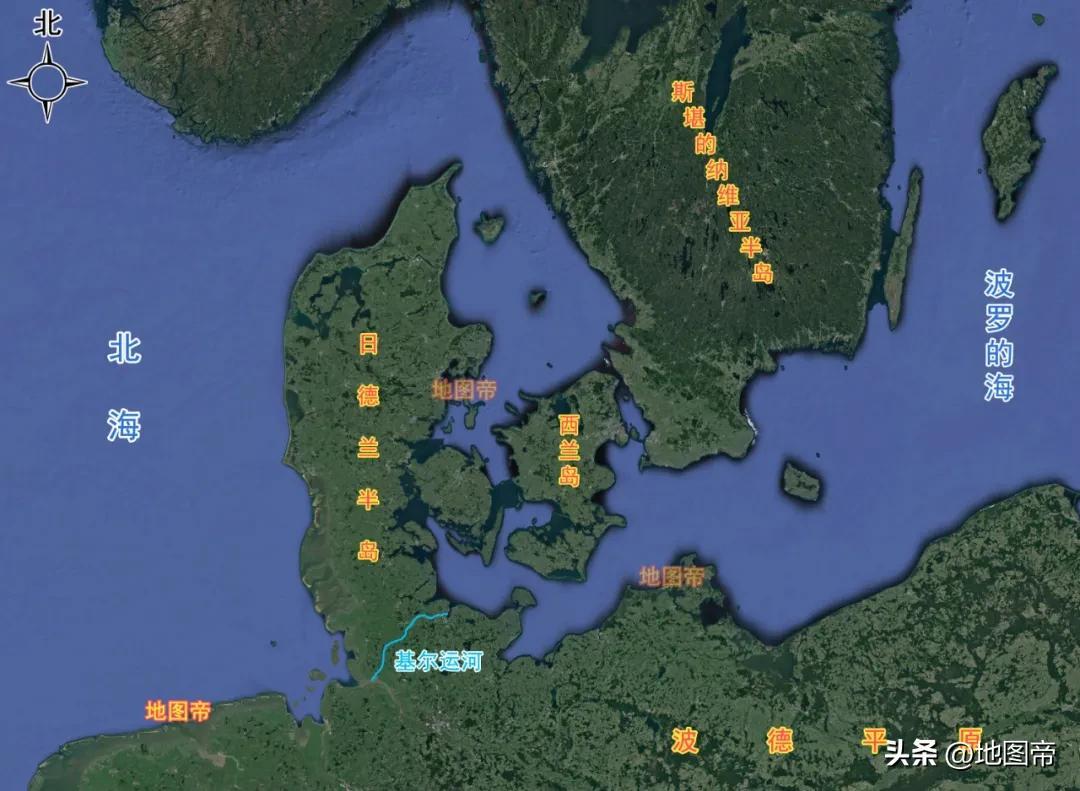

德國有一條基爾運河,繞過了日的蘭半島,我們可以效仿嗎?

渤海位於遼東半島、華北平原、山東半島、廟島羣島之間,是我國內海,通過渤海海峽連接黃海。渤海南北長約555.6千米,東西寬約296.3千米,面積約7.7萬平方千米。

渤海是我國的內海,只有東面一個出入口即渤海海峽,連接黃海。

渤海海峽地處遼東半島南端老鐵山角與山東半島蓬萊登州頭之間,即遼寧大連與山東煙臺之間,南北兩端最短距離約105.3千米。渤海海峽西北側爲渤海,東南側爲黃海,是渤海和黃海的天然分界線。

由於廟島列島的存在,渤海海峽被分割成很多相對狹窄的水道,船隻通行不夠便利,尤其是在科技不發達的古代。

山東半島東西長,南北窄,渤海南端的萊州灣距黃海的膠州灣也就一百多公里。如果在兩端挖出一條運河,不就完美繞過山東半島了嗎?這條運河也就一百多公里,開挖和運營成本遠低於一千多公里的京杭大運河。其實早在七百年前的元朝,蒙古人就已經做過類似的嘗試。

元朝時,大都即今北京,糧食供應主要依靠江南。南糧北運主要有兩條線,一條是漕運,就是通過京杭大運河輸送。另一條就是海運,從今江蘇蘇州的劉家港出發,北上東海、黃海,繞過山東半島,經渤海海峽南部的沙門島附近進入渤海,再直通京津。漕運的運營成本高於海運,但海運風高浪急,木質結構又滿載的船,風險較大,人財兩空的事沒少發生。那時的海船基本緊貼海岸線航行,航程比現在長。

山東半島地處渤海與黃海之間,走海路的船隻必須繞過山東半島東端的成山角(也稱成山頭)。我們知道海南三亞有個天涯海角,山東半島的成山角又稱天盡頭,孤懸海外,戰略位置重要。古人對成山角的評價是:“南過成山,則能扼江淮門戶,形勢之險可謂重矣。”

圖-秦始皇最後一次巡遊

元朝之前,從江南坐船經海上到東北,成山角是必經之地。秦始皇最後一次巡遊,從會稽北上,過成山角,向西進入渤海。三國時吳大帝孫權派使者北上遼東聯繫公孫淵,使者回吳時在成山角被魏國襲殺的。唐朝名將蘇定方從海路進攻百濟,走的也是成山角。問題是成山角附近海底多礁石,且水不夠深,船隻易覆沒,要到深海繞行更遠。

1279年,崖山海戰後,江南大定。

1280年(元世祖至元十七年),朝廷決定在萊州灣與膠州灣之間挖一條運河。用了三四年時間,運河修建完成,整個航線南起膠州灣,北接萊州灣。

山東半島有兩條河,差點讓半島變島。一條是膠河,由南向北,匯入北部的萊州灣,長約130千米。一條是大沽河,由北向南,注入南部的膠州灣,長約180千米。

蒙古人修的運河,主要是打通膠河和大沽河,膠河+運河就稱爲膠萊河,膠萊河-大沽河主要價值是南糧北運,也稱爲運糧河。

然而膠萊河最大的問題是航道淤塞,浚通膠萊河的人力物力過大,而海運裝載量大,航線不需要定期維護。南糧北運的船還是走京杭大運河及海運繞行,膠萊河沒用幾年便遭廢棄。

明朝時朱棣遷都北京後,天子守國門,北方戰爭頻發,北元(蒙古各部)的威脅很大,南糧北運的迫切程度要甚於元朝。明朝也很重視膠萊河,但限於人力物力,膠萊河開通一段時間後廢棄。

現在如果再浚通膠萊河,似乎不是一件難事。如果修成,從天津至青島,不必再繞過山東半島,可從渤海可以直連膠州灣。不過現代的船噸位大,新的膠萊河比古代肯定要拓寬加深。如果真有這麼一天,地圖上可能就少了一個名詞膠東半島(山東半島),而多出一個名詞膠東島(山東島)。

不過,疏通膠萊河,修建運河是否可行,正反兩方面爭論不休。

贊成的人認爲:疏通膠萊河-大沽河,不僅可以縮短南來北往的航程,還能拉動沿河東西兩側的經濟,造福於民。

反對的人認爲:膠萊河周邊是肥沃的膠萊平原,是山東重要的糧食產地,修建運河會佔用耕地。而且原本的淡水河,可能會海水倒灌,變成巴拿馬運河與蘇伊士運河那種海洋運河,周邊土地會迅速鹽鹼化。

綜上所述,你贊成開挖和疏通“膠萊運河”,將“山東半島”變“山東島”嗎?