莫斯科保衛戰前的完美演出,紅場閱兵如何改變蘇聯的命運?

相信各位都知道,今年9月3日將會有盛大的閱兵儀式,和平時期的閱兵能增強民族自豪感,而戰爭時期的閱兵,有時能直接改變一個民族的命運

放眼歷史,最有名的閱兵,莫過於蘇聯在1941年11月7日進行的紅場閱兵,這次閱兵直接改變了蘇聯的精神面貌,爲蘇聯的最終勝利增加了關鍵性的砝碼,今天我們就來聊聊,紅場閱兵,如何徹底改變蘇聯在二戰中的命運

困境

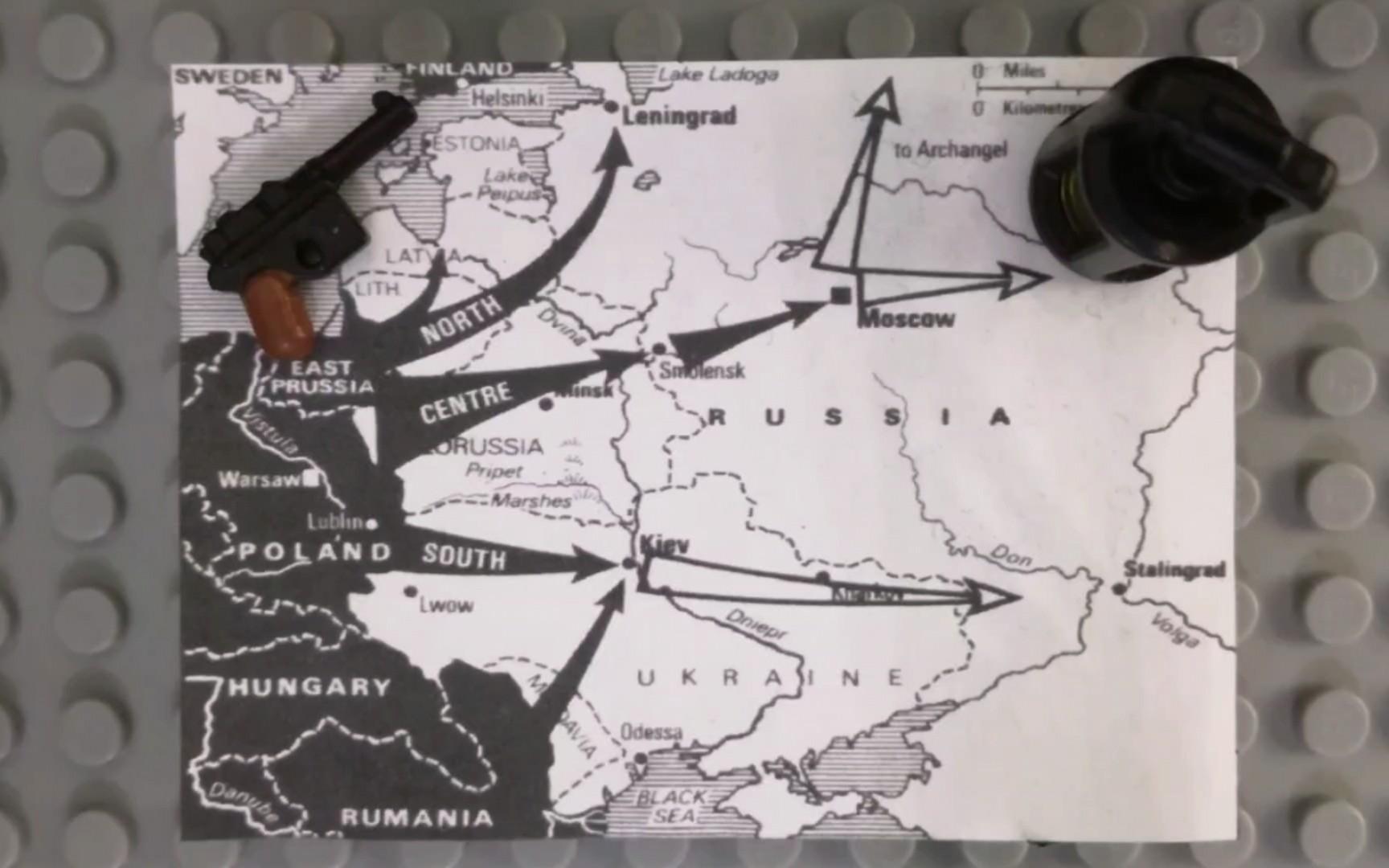

對於蘇聯而言,1941年10月的狀況,幾乎可以用絕境來形容,自蘇德戰爭爆發以來,倉促應戰的蘇聯遭受了難以想象的損失

短短四個多月時間當中,蘇軍總減員人數超過500萬,被俘人數超過300萬,裝備方面損失了超過 20000輛坦克,超過 17000架 飛機,以及數萬門火炮

蘇聯在戰前部署在西部國境線上的幾乎所有方面軍和集團軍,都已經不存在或者只是一個空番號

雖然整條戰線上還存在着大約270萬作戰人員,看似與戰前西部五個軍區的290萬的兵力相差不大

但這些蘇軍士兵實際上是動員再動員之後的殘兵敗將,不僅人員構成與開戰時完全不同,士兵素質與裝備水平也遠不及開戰之初

蘇聯紅軍在當時的經驗和裝備水平,全部跌至谷底,是一支被多次“掏空”後又被多次“緊急注水”的空殼軍隊

這樣的部隊狀況,不僅讓包括斯大林在內的蘇聯高層,對戰爭前景完全沒有信心,同時也導致蘇聯首都莫斯科,在德軍抵達之前就出現了大規模的混亂

面對這種近乎絕望的局勢, 蘇聯國防委員會在1941年10月15日下令,將大部分黨政機關、外國使館緊急疏散到東部的“臨時首都”古比雪夫

然而這種疏散行爲,傳達出了莫斯科或將失守的危險信號,得知此事的莫斯科市民迅速陷入混亂和恐慌,工廠停工,謠言四起,莫斯科市內出現了搶劫和無政府狀態的跡象

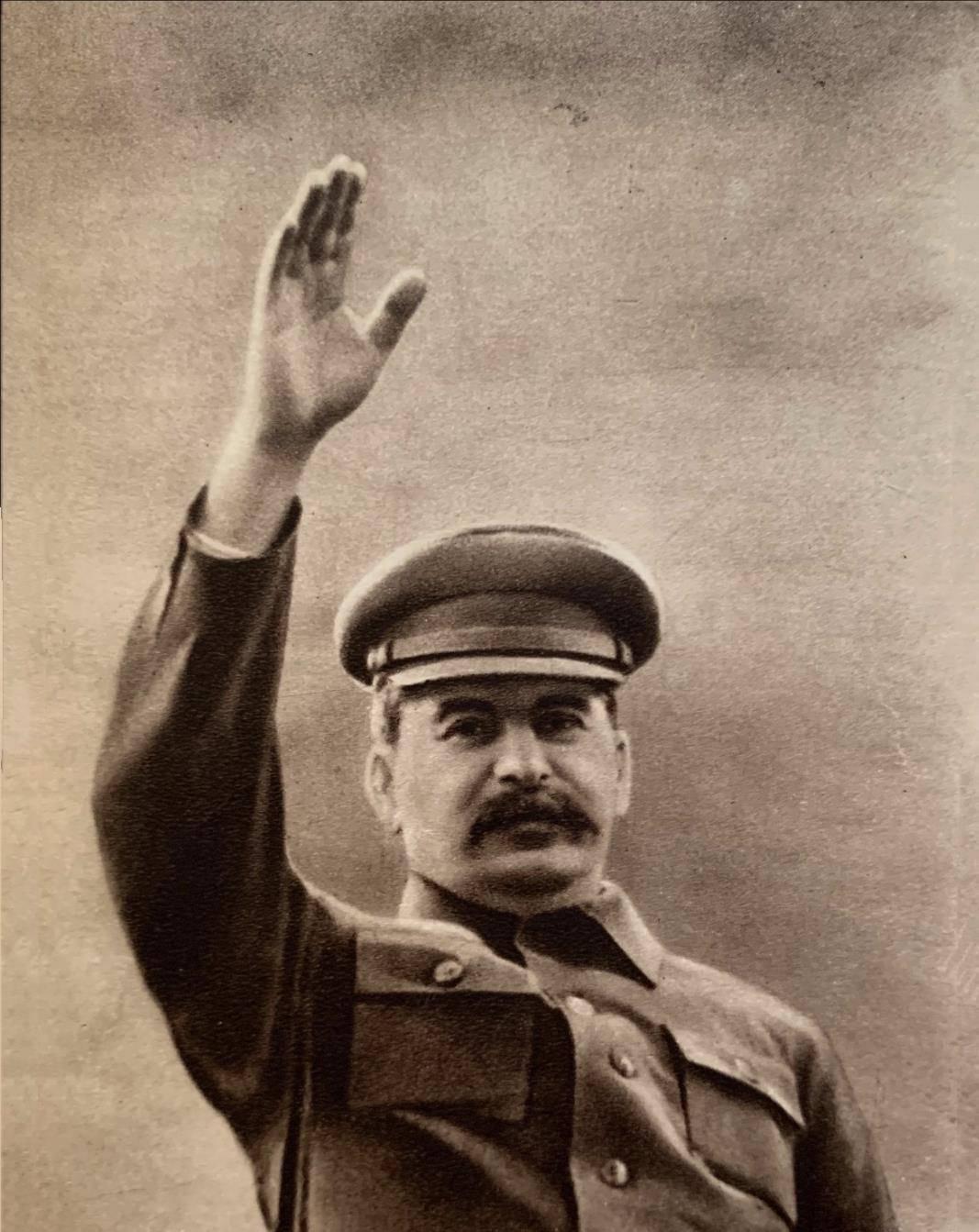

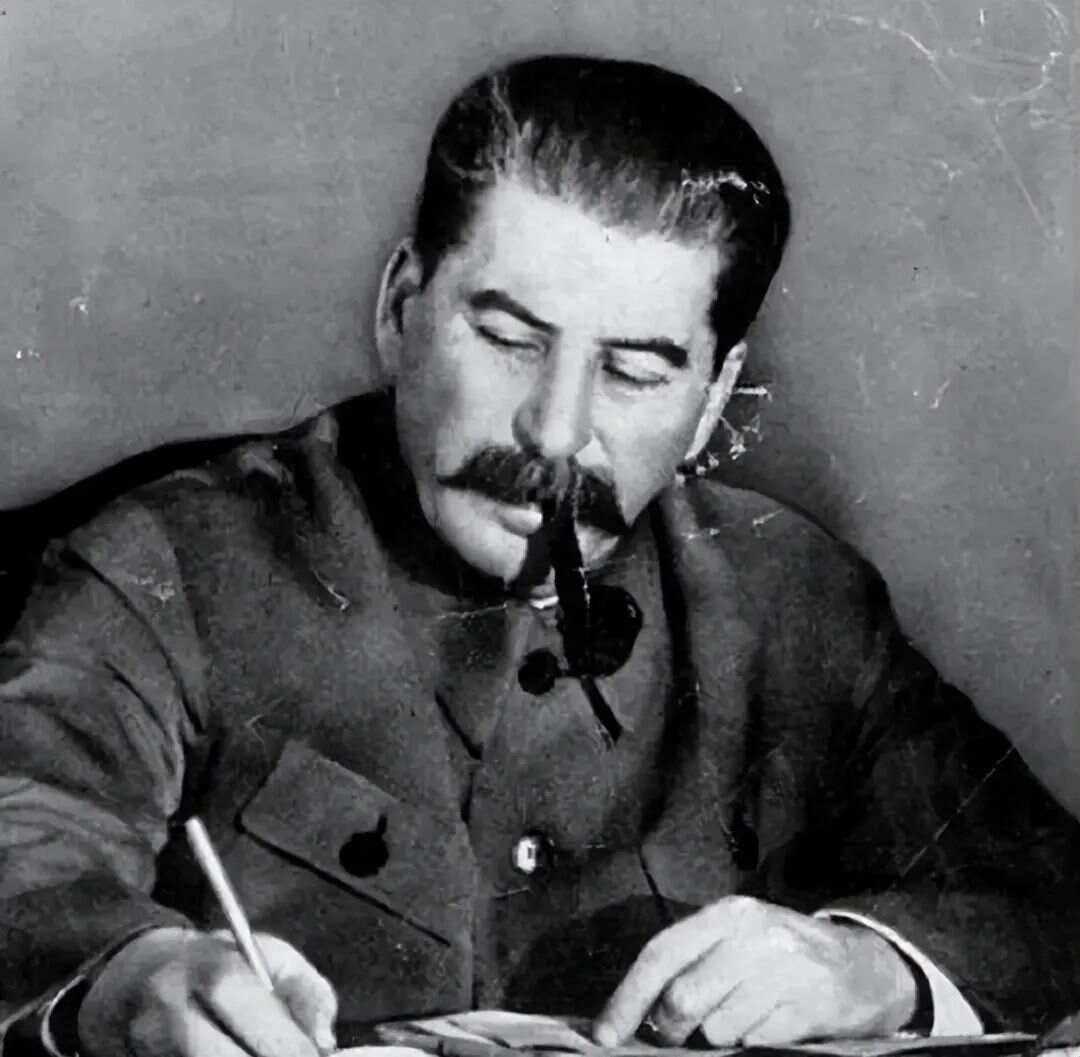

如果情況沒有任何改善,那麼蘇聯將在德軍攻陷莫斯科前自行崩潰,於是斯大林和最高統帥部,不得不決定停止轉移,留在莫斯科

這一選擇雖然暫時遏制了市民們的恐慌,但卻沒有從根本上改變莫斯科的險境,到10月中下旬,德軍先頭部隊已經推進到距離莫斯科市中心僅有幾十公里的地方

莫斯科即將在缺乏準備的情況下遭遇德軍的全面進攻,不過此時的一個意外,改變了歷史的走向,也爲後來蘇聯能夠做出一系列選擇,騰出了寶貴的時間

1941年蘇聯境內的降水比往年多了一些,尤其是10月下旬連綿的秋雨,讓蘇聯的土地變成了無法通行的泥潭

惡劣的道路條件延緩了德國機械化部隊的推進速度,也爲蘇聯爭取到了兩到三週的時間,冷靜下來的斯大林開始評估能否守住莫斯科

紅場閱兵

他緊急任命朱可夫爲莫斯科防禦總指揮,在蘇聯間諜確信日本不會北上入侵蘇聯之後

斯大林聽從朱可夫的意見,開始從遠東與西伯利亞調動蘇聯最後的精銳部隊,10月中旬開始,一批又一批蘇軍經西伯利亞鐵路從遠東抵達莫斯科

蘇聯總計調動了大約40個師的部隊,其中包括第316步兵師、第93步兵師以及第58坦克師(42年初抵達)這些在日後立下巨大功勳的部隊

他們訓練有素、人員滿編,且適應嚴寒氣候作戰,然而,如何將這些精銳力量的抵達,轉化爲對蘇聯勝利信心的提振,是斯大林需要解決的問題

爲了向全體蘇聯人民宣告戰爭決心,斯大林在十月底做出了一個大膽的決定,在讓他們進入戰場之前,將藉着十月革命紀念日的機會,於莫斯科舉辦一次盛大的閱兵儀式

從結論上講,1941年11月的紅場閱兵是一次經過深思熟慮、精心策劃的高風險、高回報的政治軍事行動

紅場閱兵的起點,是10月底蘇共中央內部的一次祕密會議,在這次會議中,時任莫斯科市委書記亞歷山大·謝爾巴科夫向斯大林提議,在傳統的十月革命紀念日(公曆11月7日)舉行閱兵,以提振士氣

對於蘇聯而言,這是一個極其大膽的提議,因爲此時德軍已兵臨城下,而閱兵不僅會消耗大量人力,同時也將蘇聯最後的軍隊,密集地暴露在德軍的遠程火力與空中打擊之下

不過閱兵帶來的士氣提升也是顯而易見的,於是斯大林沒有直接作出決策,而是先徵詢了朱可夫的意見

斯大林的核心問題只有一個,蘇軍“能否守住莫斯科周邊,以確保閱兵的安全?”,對於這一問題,朱可夫給出了肯定的回答

“在未來幾天內,德軍沒有足夠強大的、能夠立刻突破防線的準備。蘇軍現有的防禦能夠頂住敵人可能的進攻”

這一信息打消了斯大林最大的疑慮,同時也因爲包括他在內的所有蘇聯高層,都清楚地意識到失敗主義情緒、莫斯科的恐慌,都需要一劑猛藥來扭轉

紅場閱兵在很短的時間內就通過了決策,爲了避免消息泄露而招致德軍的空襲,閱兵在實際發生前被高度保密

受閱部隊的指揮官直到閱兵前一天的11月6日晚才接到命令,基層士兵甚至是在閱兵當天凌晨,才被告知要去紅場集合,接受斯大林的親自檢閱

準備時間雖然不長,但事後證明這次閱兵的執行近乎完美, 參加紅場閱兵的蘇軍部隊約有28500人

這些部隊中的絕大多數,本身就是正開赴前線的單位,因此紅場閱兵不僅沒有導致莫斯科防衛空虛,還讓這些部隊在開赴前線前受到了精神鼓舞

同時閱兵式上展示的T-34坦克、大口徑火炮、以及喀秋莎火箭炮等裝備,也向外界傳達出蘇聯工業並沒有被德國徹底摧毀的信息

作用與轉折

更關鍵的是,斯大林本人在閱兵現場並進行的演說,徹底粉碎了“莫斯科即將陷落”、“斯大林已經逃跑”的謠言,在他的鼓舞之下

莫斯科市民們的心態發生了根本性轉變,絕望和恐懼被決心和希望所取代,挖掘戰壕、設置路障、生產軍需等戰備能夠繼續高效運轉

而這次閱兵的消息在傳到德軍陣營之後,還起到了一個意想不到的效果,實際上在莫斯科保衛戰前,不光是蘇軍站在了崩潰的邊緣,德軍的情況也好不到哪裏去

對於德國而言,波蘭邊境的出發點到莫斯科已經超過1000公里,德軍的補給已經接近極限

同時追求速勝的希特勒,根本沒有爲冬季戰爭做任何實質性準備,大量德國士兵因凍傷而喪失戰鬥力

對於此時的德軍來說,能支撐他們繼續前進下去的最大動力,就是攻陷莫斯科就可以結束戰爭的希望

然而蘇聯在紅場舉行了盛大閱兵的消息,卻成了一記精準而沉重的打擊,紅場閱兵先是粉碎了德國軍官們爲了刺激士兵而重複進行的“敵人已崩潰”的宣傳

又印證了流傳在德國士兵當中,“蘇聯擁有無窮後備力量”這一恐怖的刻板印象,在更深層的博弈層面,當德國指揮官與士兵得知參與閱兵的蘇軍是從西伯利亞與遠東調集而來的精銳部隊時

一個讓人極其沮喪的預測得到了證實,那就是日本並不會在遠東加入對蘇聯的戰爭,德國必須獨自應對蘇聯

紅場閱兵引發的此消彼長,很大程度上用高昂的士氣,彌補了蘇軍在整體戰術素養上的劣勢,讓蘇聯得以在一個相對平等的環境下,妥善地對莫斯科保衛戰進行部署,極大地增加了莫斯科保衛戰的勝率

但對於蘇聯而言,紅場閱兵的收益不光停留在這一次戰役上,從長遠角度來看,紅場閱兵爲蘇聯開啓了通向最終勝利的道路

因爲當時的蘇聯實際上正處在工業大規模轉移的過程當中,部隊補給並不能完全跟得上前線的巨大消耗

而開戰之初的慘敗,又讓有意支援蘇聯的美國畏手畏腳,可是當紅場閱兵的消息傳到華盛頓時

美國人面對這種近乎“瘋狂”的決心展示。徹底拋棄了他們心中那個驚慌失措、即將崩潰的蘇聯的形象

開始認爲蘇聯是一個高效運轉的有力的潛在盟友, 美國外交官和記者將這一事件迅速傳回國內。並且開始着重宣傳蘇聯無意投降,且準備血戰到底

於是在莫斯科保衛戰結果明朗之後,美國通過《租借法案》運往蘇聯的租借物資,數量、質量和速度上都得到了本質提升,這些物資,最終爲蘇聯贏下蘇德戰爭提供了最堅實的保證

而作爲一切起點的紅場閱兵,即使在蘇聯早已解體的今天,也依然是這個政權留給我們的最高光時刻