晚餐決定壽命?醫生提醒:最害人的3種喫法,很多人天天都在做

“早餐決定一天的精力,晚餐決定壽命。”這句話聽起來誇張,但不無道理。

晚飯喫得好、喫得對,能幫你穩住血糖、護住心血管、管住體重;

反過來,晚飯喫得亂、時間顛倒、長期不喫或只喫“表面工夫”的晚飯,長期下來就可能把慢性病的風險抬上去。

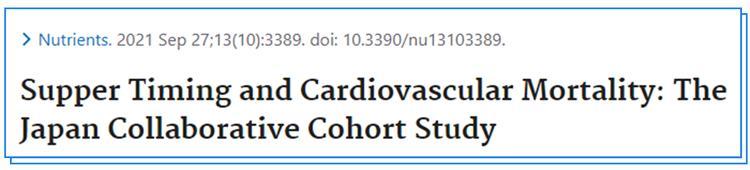

國際期刊《營養素》上發表了一項研究,研究團隊共納入了71833名年齡在40-79歲的參與者,觀察其晚餐時間與中風、冠心病(CHD)和總CVD死亡風險之間的關係。

結果發現:相比20:00前喫晚餐的人,不規律喫晚餐組出血性中風的死亡率升高44%。

發表在《臨牀內分泌與代謝雜誌》上的另一項研究則指出,晚餐喫得晚,身體在夜間會陷入“代謝困境”:

糖分代謝效率降低,脂肪分解變慢。這種負面效應日積月累,肥胖自然找上門。

如今很多人爲了保持不暈碳和苗條,都在選擇低碳午餐,用草和雞胸肉欺騙自己的胃;晚餐,又繼續用蛋白質和蔬菜安撫自己的焦慮。

但這樣喫遲早要出事!

碳水化合物是大腦重要的能量來源(葡萄糖)。完全不喫主食會使餐後血糖低、腦供能不足,短期表現爲注意力不集中、易怒、疲勞。

同時夜間低血糖的波動也會影響睡眠質量和第二天的精神狀態。

此外,長期極低碳飲食還容易導致膳食纖維攝入不足,引起便祕。

一項涵蓋19位22到55歲女性的觀察實驗發現,在一週時間內,10位堅持低碳水飲食女性的測試表現,明顯不如另一隊進行傳統低熱量飲食的小組。

兩隊相比之下,低碳水飲食組反應速度更緩慢,視覺記憶也更差。

跳過晚餐,你以爲是在減少熱量,實則開啓了身體的“報復模式”。

長時間的空腹容易讓你第二天食慾失控,尤其容易在午後和晚上暴飲暴食。同時,這還會擾亂胰島素的敏感性,導致餐後血糖像過山車一樣劇烈波動。

長期下來,體重不降反升,甚至會大大增加胰島素抵抗和糖尿病的風險。

所以,想要身體好,好好喫晚餐是重中之重。

把晚餐固定在每天同一時間段,儘量在19:00–20:00前完成晚餐,餐後與睡眠之間至少留1.5–2小時,給胃足夠時間消化。

上夜班人羣最好也固定用餐時間,儘量把主熱量集中在同一時間段,避免隨時喫。

如果必須夜宵,選低熱量、易消化的小食(溫牛奶、酸奶、少量水果、煮雞蛋),避免油炸高糖食物。

晚餐熱量佔全天的25%–35%更合理。

比如你全天攝入目標1800 kcal,晚餐大致爲450–630 kcal。可以把這部分能量分給主食+蛋白+蔬菜,這比完全不喫主食但喫高脂食物更穩妥。

主食優先選擇優質碳水,例如半碗糙米/一小碗燕麥粥/一小份紅薯/一箇中等土豆,既供能又能補充膳食纖維。

少喫精製糖,多喫纖維。每餐保證一份高纖維食物(綠葉蔬菜、根莖蔬菜、半份水果、豆類或全谷),想喫甜點就改成一小碗酸奶+藍莓,或一小把堅果+一個水果。

同時注意少油少鹽。每天攝入鹽應控制在5克以下(相當於一個啤酒瓶蓋大小),每天烹調油攝入量應在25-30克以內,相當於普通白瓷勺2.5-3勺。

日常烹飪少用醬料,多用檸檬汁、醋、香草或蒜末提味,點餐備註“少油少鹽”。

《中國居民膳食指南》建議:健康人羣應花費15-20分鐘喫早餐,午餐和晚餐時間應控制在30分鐘左右。喫慢點更有助於腸胃消化吸收,降低代謝負擔。

如果不好控制,可以嘗試每口咀嚼15–20 次,手機放遠一點,專心喫飯。這樣也有助於讓大腦有時間接收“飽了”的信號,讓你少喫10%–20%,不經意間達到減肥的目的。

總的來說,晚飯習慣確實能左右你的代謝節律和長期健康。比起一時的節食,穩定、均衡、早一點喫晚餐的策略對大多數人更友好、風險更低、效果也更持久。

你要做的,不是一次性把生活改成天衣無縫,而是把晚餐這件小事慢慢變成一項穩定可持續的好習慣——這樣身體纔會用更穩的血糖、更少的心血管堵塞、更好的精神狀態來回報你。

參考資料:

[1]李豔鳴.進食不宜過快 細嚼慢嚥才爲好.家庭醫學(下半月),2017.05.15.

[2]中華中醫藥學會慢病管理分會.細嚼慢嚥益處多.家庭醫藥.就醫選藥,2022.10.01.

[3]Gu, Chenjuan et al. “Metabolic Effects of Late Dinner in Healthy Volunteers-A Randomized Crossover Clinical Trial.” The Journal of clinical endocrinology and metabolism vol. 105,8 (2020): 2789–2802. doi:10.1210/clinem/dgaa354

[4]Tang, Jingyun et al. “Supper Timing and Cardiovascular Mortality: The Japan Collaborative Cohort Study.” Nutrients vol. 13,10 3389. 27 Sep. 2021, doi:10.3390/nu13103389