你以爲的懶,可能已經是過度疲勞的表現

有時候,醒來的那一刻,你就知道今天不行。

眼睛睜開了,身體卻依然疲憊。腦子像陷在厚厚的霧裏,思緒打結,語言遲鈍。

續航時間很短,寫段報告、做點家務,就好像要被掏空了。

別人運動恢復精力,你運動半小時、恢復一星期。

圖片來源:網絡

睡覺沒用,休息也沒用,哪怕一整天什麼都不做,疲憊依舊盤踞在骨頭裏。

看着社媒上永遠充滿幹勁的高能量人士,只得自嘲爲「低精力老鼠人」。

圖片來源:網絡

調侃歸調侃,如果這種狀況持續時間很長、程度很重,還很難緩解,影響到正常生活,就要考慮身體是不是出問題了——

慢性疲勞綜合徵

Chronic Fatigue Syndrome, CFS

*也稱爲肌痛性腦脊髓炎

這是一種看起來是懶,查起來沒事,卻能無聲摧毀生活的疾病。

全球數千萬人,正被它困住。

無法緩解的累,是一種病

很多人第一次聽到這個名字,可能會不當回事:

累?誰不累啊?

圖片來源:網絡

這就是最常見的誤會了。

慢性疲勞綜合徵不是「單純的累」,就像抑鬱症不是「單純的不開心」一樣。

想象你的身體是一部手機。

正常人的手機,晚上充滿電,一天都能流暢運行。而患者的手機,電池彷彿壞掉了。

充電一晚,只能充進 30%;稍微運行一會,電量瞬間掉到 1%;關機再充,又要很久才能緩緩恢復。

圖片來源:網絡

具體而言,患者會感到非常疲憊,無法通過睡覺或休息恢復,也無法用其他疾病解釋。這種狀況會持續或反覆發作 6 個月以上。[1]

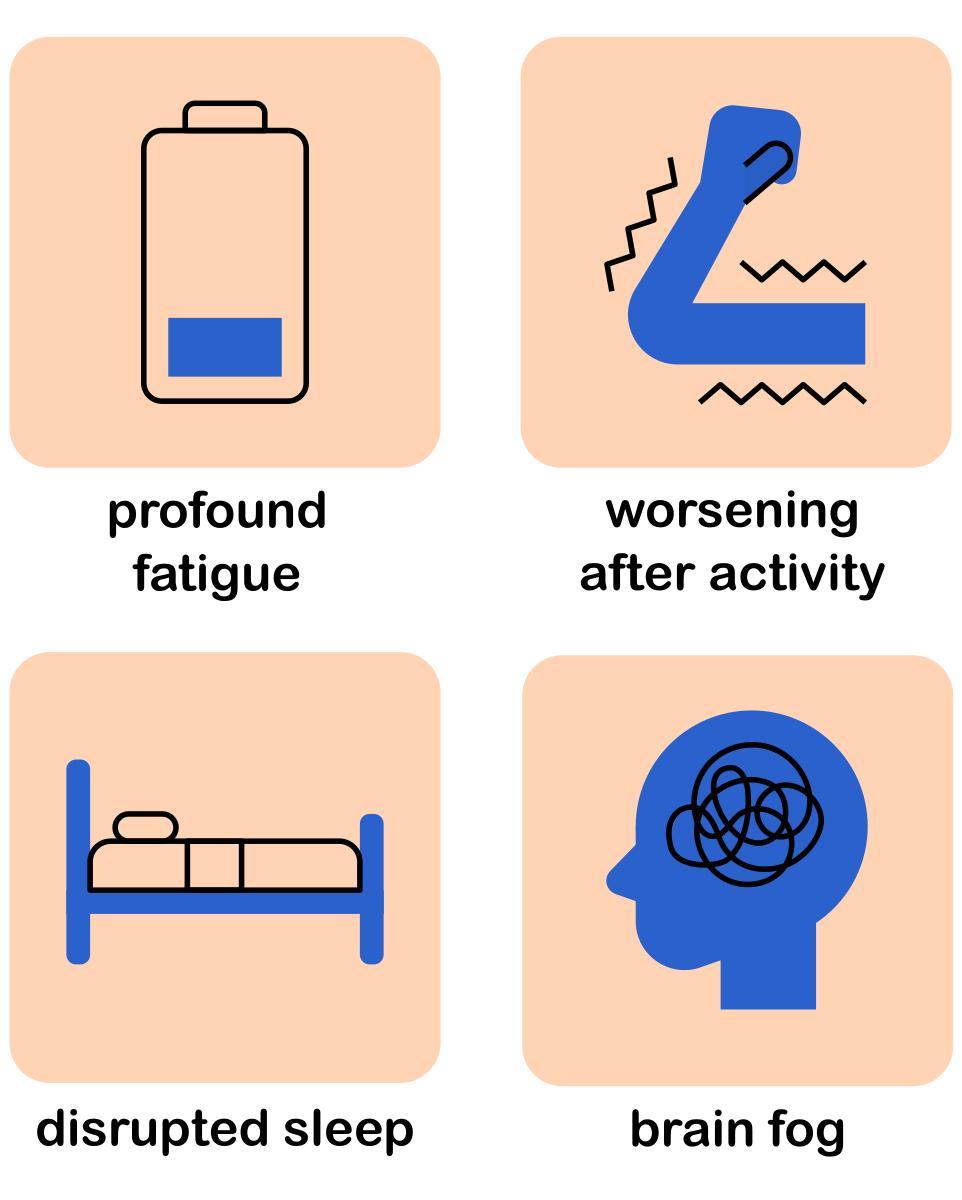

最典型的特徵叫:

勞累後不適(PEM)

也就是說,哪怕只是做了很小的事,比如走了一段路、寫了封郵件、參與了一下社交,疲憊的感覺就會不受控地蔓延至全身。

這種「崩潰感」可能在活動後馬上出現,也可能延遲幾小時甚至幾天才發作,一旦出現,往往要持續幾天、幾周甚至幾個月才能緩解。

慢性疲勞綜合徵的症狀也會因人而異,並且症狀的嚴重程度每天都可能起伏。

除疲勞外,症狀可能包括[1]:

記憶力變差,難以集中注意力

站立時頭暈,甚至暈厥

睡眠不佳

頭痛、咽痛、淋巴結觸痛

身體肌肉痠痛

對光、聲音、氣味敏感

圖片來源:wikipedia

不被理解的真實痛苦

正常人可能無法想象它的可怕之處:

先是學習工作變得困難、生活質量大幅下降,後來連基本的日常起居都難以維持,嚴重的時候需要依賴輪椅、甚至臥牀不起。[2]

就像是一場緩慢的剝奪。

因此,慢性疲勞綜合徵也被認爲是一種「慢性致殘性疾病」。

目前研究認爲,這種狀態往往和神經系統、免疫系統、內分泌系統、線粒體能力代謝的失調有關。

全球有數千萬人正被這種無形的疾病折磨,並呈現逐年上升的趨勢,主要集中在 30~50 歲的人羣,女性的發病率約爲男性的 2 倍。[3][4]

圖片來源:站酷海洛

Ta 們可能是職場精英、學霸、年輕父母,是每一個認真生活的普通人。但有一天突然發現:再努力也提不起精神,再睡也補不回體力,腦子像被霧封住。

然而,醫生檢查時,並不會發現明顯的器官病變。這也使得這種疾病在很長時間內都被醫學界忽視。

時至今日,一些醫生仍然認爲這種疾病是患者的心理作用。

家人、朋友、同事的不理解,也會讓患者陷入自我懷疑:「就是壓力太大「缺乏毅力」「少玩手機多睡覺」「別裝病了」「懶」……

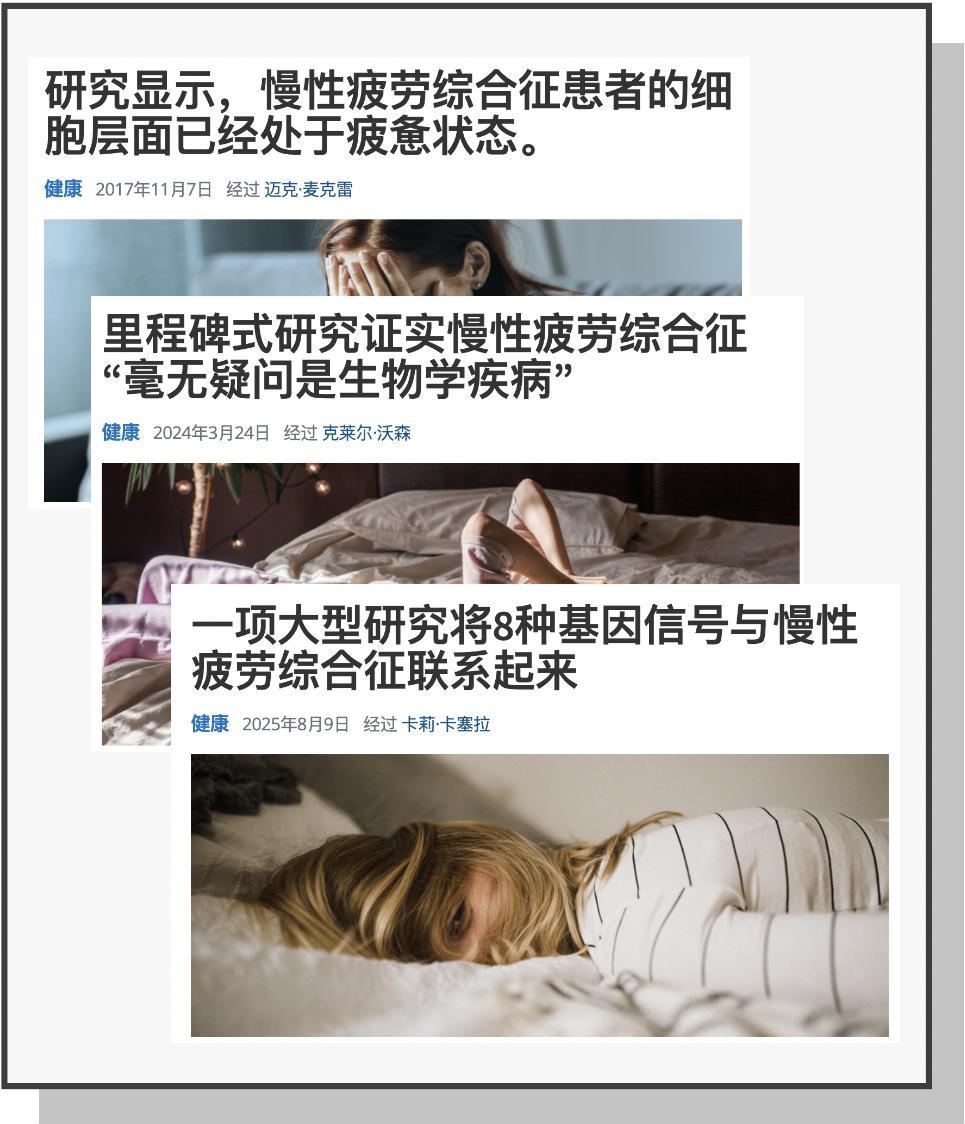

越來越多證據表明,這種痛苦是真實的,有名字,有機制,也有無數同伴。

不是心理作用,是病理變化

慢性疲勞綜合徵,已被被世界衛生組織正式收錄在 ICD-11 *(《國際疾病分類》第11版)中。

*ICD 是全世界醫生、醫院、保險機構都在使用的「疾病字典」

至於它究竟是怎麼得的,依然是學術界至今未能攻克的難題。

目前的線索很多。很多研究認爲與病毒感染(如 EB 病毒)有關;也有研究發現與免疫系統異常、內分泌紊亂、腸道菌羣,甚至遺傳因素存在關聯。

關於慢性疲勞綜合徵的研究不斷進展,人們的認識也在不斷加深。

圖片來源:sciencealert

但被普遍認可的是:長期的高壓、過度競爭、情緒波動和持續的心理應激,都是慢性疲勞綜合徵的誘發因素。

現狀的不明朗,也使得臨牀診斷存在困難。

不少患者在就醫時被告知「檢查一切正常」,要麼被歸入神經衰弱、焦慮、抑鬱或者更年期;如果伴隨肌肉疼痛,還常被誤診爲風溼或免疫系統疾病。

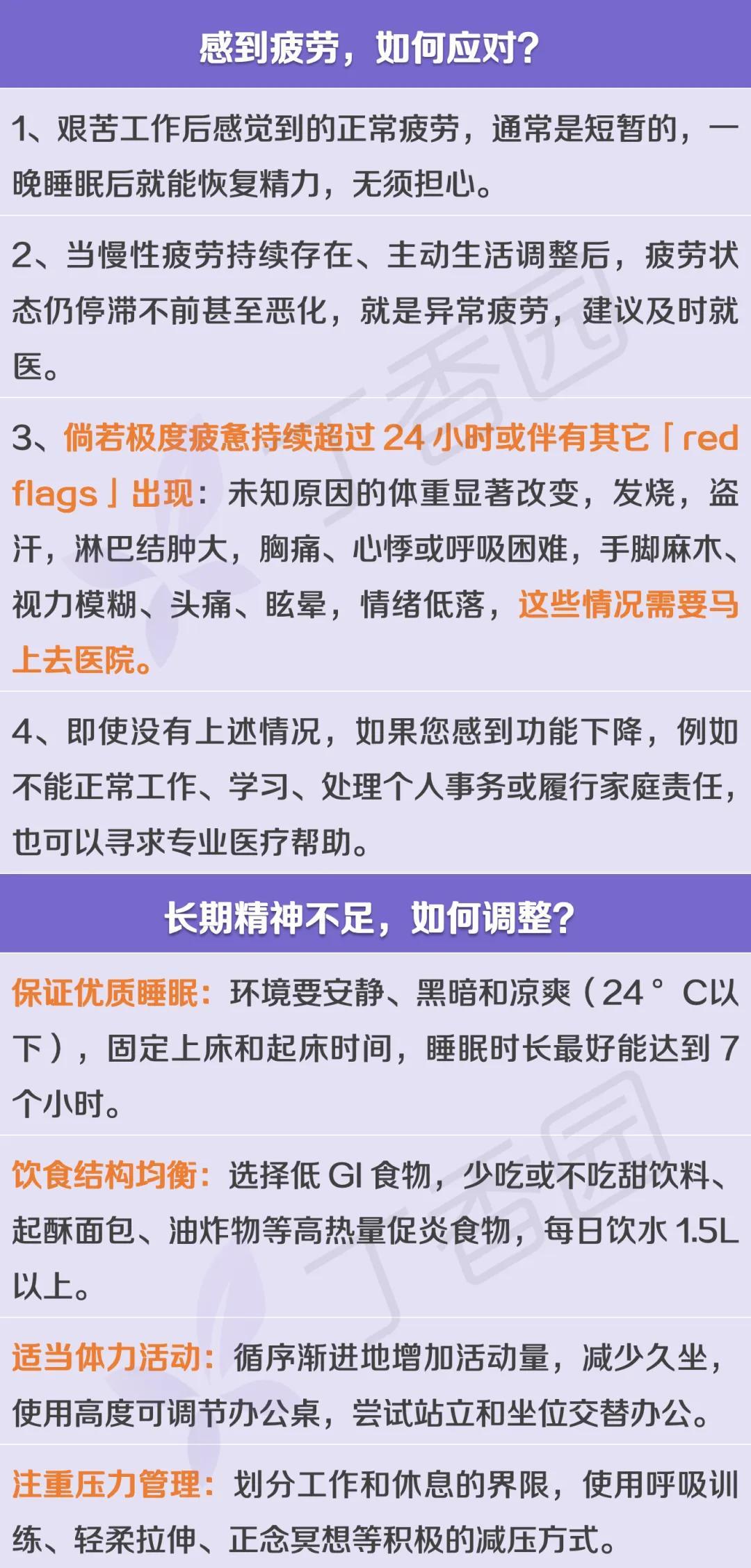

如何應對慢性疲勞

目前,還沒有專門針對慢性疲勞綜合徵的特效藥,治療多以緩解症狀、改善生活質量爲主。

但這並不意味着我們無能爲力。能做的事,其實比想象中多:

圖片來源:丁香園

必須承認,慢性疲勞綜合徵(CFS)至今仍是一個充滿爭議的領域。醫學界尚未就它的確切病因、診斷標準甚至命名達成完全一致。

醫學界的分歧並不代表否定,而意味着研究仍在深入,未來可能會進一步細分出不同類型的CFS。

就像盲人摸象,不同研究各自觸摸到同一個複雜真相的一角。

但目前可以確定,這種疲憊不是想象出來的。大量研究都表明這不是「想太多」或「缺乏意志力」的結果,而是一種真實、可被測量的生理異常狀態。

而對患者來說,能夠意識到可能存在的問題,本身是重要的。

應對慢性疲勞關鍵在於:不要自責,不再硬撐,也不要強迫自己變得積極,學會與身體重新合作。

尤其注意,不要盲目增加運動量。「通過運動、戶外活動來恢復精力」的建議,往往不適合慢性疲勞綜合徵患者。

對患者來說,能量管理非常重要,活動需控制在「能量預算」內,避免超出個人耐受範圍,並定期休息,將生活節奏慢下來,避免症狀惡化。

⚠️

需要強調的是,不是所有的疲勞都是慢性疲勞綜合徵。 它是一種有詳細診斷標準的疾病,不是感覺「累了」就能對號入座。

但這並不意味着其他的疲憊就無關緊要,也不是隻有累到生病,纔有資格被理解。

每一次被忽視的疲勞,都可能是健康的警鐘。

照顧好自己,累了,就停下來休息吧,不帶負罪感的那種。

圖片來源:網絡

本文審覈專家

參考文獻

[1]https://www.cdc.gov/me-cfs/about/index.html

[2]U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 10 May 2024. Archived from the original on 17 May 2024. Retrieved 17 May 2024.

[3]Lim, EJ., Ahn, YC., Jang, ES. et al. Systematic review and meta-analysis of the prevalence of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME). J Transl Med 18, 100 (2020).

[4]U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 10 May 2024. Archived from the original on 23 May 2024. Retrieved 25 May 2024.

[5]Nguyen T, Johnston S, Clarke L, Smith P, Staines D, Marshall-Gradisnik S. Impaired calcium mobilization in natural killer cells from chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis patients is associated with transient receptor potential melastatin 3 ion channels. Clin Exp Immunol. 2017 Feb;187(2):284-293.

[6]Xiong R, Gunter C, Fleming E, et al. Multi-''omics of gut microbiome-host interactions in short- and long-term myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients. Cell Host Microbe. 2023;31(2):273-287.e5.

策劃製作

策劃:Solenne | 監製:Feidi

插圖:見圖注 | 封面圖來源:《甄嬛傳》

經常感覺疲勞,是慢性疲勞綜合徵嗎?

慢性疲勞綜合徵要怎麼治?

試試在線諮詢三甲神經內科醫生