秋冬進補的紅棗,4類人要少喫

在不少人的秋冬養生清單裏,紅棗總是補血益氣的首選。它不僅可以當小零食日常食用,還可拿來當食材煲湯,更是滋潤藥材。

紅棗雖然營養豐富,但在食用量和適合人羣上都有講究。這顆“天然甜果”,哪些人必須少喫?怎樣喫才能真進補?

《生命時報》邀請專家,爲你解讀。

受訪專家:

江蘇省蘇北人民醫院臨牀營養科副主任醫師 邵劍

清華大學附屬垂楊柳醫院中醫科主任醫師 於彥

中國抗癌協會腫瘤營養支持與治療委員會祕書長 孫凌宇

紅棗是首批“藥食同源”食物

紅棗(也叫做大棗)的歷史悠久,早在西周時期,古人就利用紅棗發酵釀造紅棗酒,作爲上乘貢品宴請賓朋;戰國時期,紅棗成爲重要的果品和常用中藥。

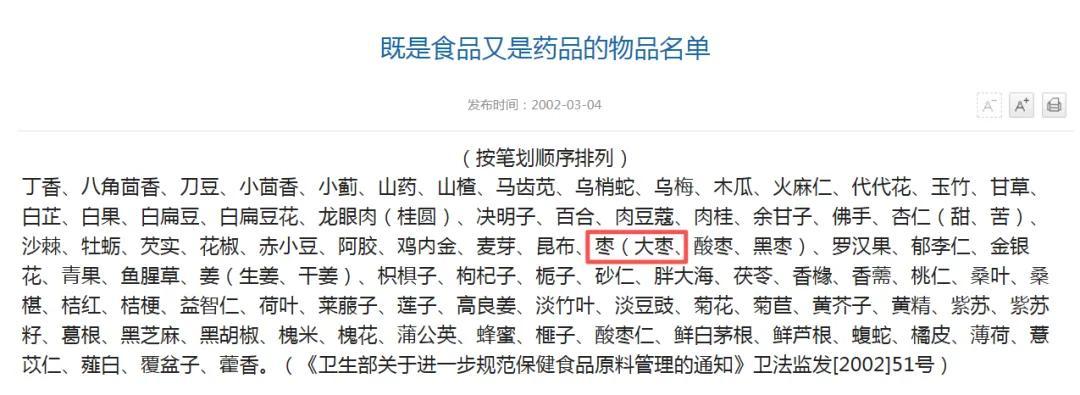

在原衛生部公佈的首批藥食同源(既是食品又是藥品)名單中,紅棗位列其中。

- 紅棗藥用始載於我國現存最早的藥用典籍《神農本草經》,書中將大棗列爲“上品”。

- 漢代“醫聖”張仲景在其所著《傷寒論》中,列有113個藥方,其中有65個藥方用了紅棗。

- 明朝李時珍在《本草綱目》中說:“棗爲脾之果,脾病宜食之。謂治病和藥,棗爲脾經血分藥。”

傳統醫學認爲,紅棗屬補氣藥,可潤肺、止咳、治虛、養胃。現代文化中,“日食三顆棗,百歲不顯老”等民間諺語也佐證了它的營養價值。

現代營養學研究發現,紅棗含有蛋白質、有機酸、維生素A、維生素C 、鈣元素、氨基酸等營養成分。

秋冬喫紅棗有哪些好處?

中醫講求飲食順應時節,提倡秋天進補以“食補”爲宜,紅棗就是推薦食材之一

補氣養血

在傳統醫學理論中,氣血是人體生命活動的物質基礎。秋冬更容易讓人氣血不足,比如出現手腳冰涼、畏寒、乏力等症狀。紅棗甘、溫,有補中益氣、生津液、和百藥、益五臟、潤心肺、調營衛等功效,此時喫有助補氣養血,抵禦外寒。

輔助健脾

寒冷的進補時節,人們往往會攝入更多滋膩的食物,加重脾胃負擔。紅棗有健脾功效,比如,一些人有面色萎黃、眩暈、心悸、失眠、脈虛細等表現,中醫辨證屬於血虛。此時喫紅棗,可以充分利用其健脾功效。

幫助安神

秋冬季節晝短夜長,光照減少,有的人容易產生情緒低落、疲憊、睡眠問題。大棗富含鐵質和維生素C,具有養血安神的作用。可用於失眠、倦怠乏力、面色蒼白等氣血不足的症狀。

4類人要少喫紅棗

紅棗除了直接食用,還可以煲湯、煮粥、泡水、製作甜點。需要注意的是,4類人要少喫:

胃不好的人

紅棗的外皮質地較硬,膳食纖維含量豐富,大量攝入或咀嚼不充分時容易刺激胃黏膜,誘發或加重胃痛、胃脹,胃炎、胃潰瘍患者尤其需要注意。此外,紅棗糖分含量高,容易刺激胃酸分泌,胃酸多的人也不能大量食用,以免引起燒心症狀。胃不好的人喫紅棗最好去除棗皮,並控制食用量,具體可根據食用後的感受進行調整。

高血糖人羣

大量食用紅棗容易引發血糖劇烈波動。

容易上火的人

這類人體質偏熱,經常出現便祕、口臭、咽喉牙齦腫痛等症狀,紅棗性味甘溫,偏於溫補,若大量食用,猶如火上澆油。

痰溼偏盛者

這類人常表現爲舌苔厚膩、口甜或口中發膩、食慾不振,平時常感覺胃部脹滿,嚴重者會伴有頭暈、噁心、嘔吐、眼瞼及面部浮腫等症狀,紅棗的滋膩之性容易助溼,使得痰溼停留在體內難以清除,進而加重上述不適。

清華大學附屬垂楊柳醫院中醫科主任醫師於彥推薦了幾個“紅棗食療方”:

熬粥:養心安神

取浮小麥100克、小米30克、甘草10克、大棗數枚,這個方子由醫聖張仲景《金匱要略》中的經方——甘麥大棗湯演化而來,具有養心安神之功。

做法:將浮小麥、小米用水淘淨;紅棗去核,與甘草一起置湯鍋裏,加水6碗(約1200毫升),慢火熬1小時左右,不時用勺攪勻,以防粘鍋。

可根據個人口味,加少許紅糖,即可食用。

泡水:美容養顏

取當歸10克、紅棗3個、蜂蜜或冰糖適量,當歸去除雜質清洗乾淨,放入鍋中加適量水,大火燒開後加入紅棗同煮15分鐘。

茶湯溫度降低後加入蜂蜜攪勻飲用,也可在煮時加冰糖。

幹蒸:健脾養血

選擇肉質厚實、顏色鮮亮的紅棗,洗淨後放入鍋中蒸20分鐘,取出放在陰涼處晾3~4個小時。再蒸20分鐘,取出晾3~4個小時。最後再用小火蒸20分鐘即可。

蒸好的紅棗晾涼後裝入密封罐裏保存,每次喫時上蒸鍋加熱一下,去掉棗皮和棗核食用,每天喫3顆即可。▲

本期編輯:張宇