走路時出現這些特徵,建議查查心臟

步態、心臟看似屬於完全不同的領域,但如果從形態、節律、幅度等角度來看,它們的運行“程序”十分相似。

步態堪稱“行走的心電圖”,可通過姿勢、速度、頻率、週期等指標來衡量,並發現健康問題。

《生命時報》邀請專家解讀,告訴你哪些走路姿勢提示心臟異常。

受訪專家

復旦大學附屬華山醫院神經內科主任醫師 鬱金泰

北京大學第一醫院神經內科主任醫師 孫永安

西安體育學院運動與健康科學學院教授 苟波

姿勢差,就像心臟結構異常

鬱金泰告訴《生命時報》記者,步行時,骨骼是最基本的支撐框架,就像心臟中的纖維骨架;做出提腿、後蹬、邁步等動作時,臀腿、腹部等肌羣需要收縮、拉伸,與心肌的收縮、擴張異曲同工;自主神經系統則兼任二者的“總指揮”,使心臟張弛有度、雙腿有序交替。

只有這些“程序”互相配合,才能使心跳、走路順暢進行。

孫永安表示,正常情況下,步行時軀幹保持在直立位、頭部穩定,目視前方;手臂自然下垂,與對側下肢同步擺動,兩腿交替邁步,幅度、節奏保持一致。

良好的步態要保持動作自然,沒有停頓、搖晃等多餘動作。

苟波說,超重/肥胖、運動習慣差、姿勢不標準等引發肌肉、關節疼痛時,機體會盡量躲開“痛點”,比如左膝痛時,患者下意識地將更多重心轉移至右腿,走路“一瘸一拐”。

患神經、骨骼等系統疾病時,步行姿勢的變化或許是最直觀的表現。

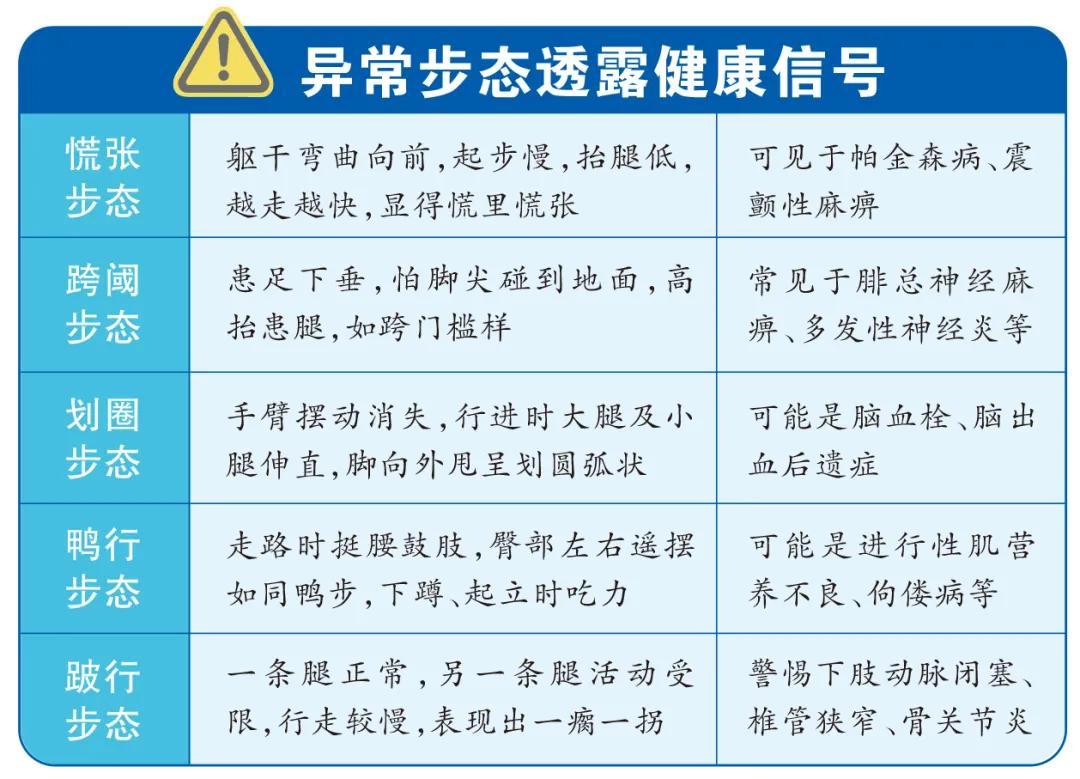

比如,小腦性共濟失調等腦病患者可出現“醉漢步態”,行走時左右搖擺、蛇形前進,如同醉酒;痙攣性截癱可造成“剪刀步態”,患者雙下肢交叉前行,走路總“絆腳”;骨骼疾病常伴隨關節靈活性受限,會使步態變僵硬,走路總“卡殼”(其他典型異常步態如圖)。

這些不良姿勢又會進一步增加關節、肌肉負擔,加重疼痛、炎症,增加跌倒風險。

自查步態

可通過“自拍”,即錄視頻、照鏡子的方式,或請親友觀察,查看步行中姿態是否有異常、腳掌過渡是否平穩、蹬地是否有力。

如果發現步態異常,比如雙腳一深一淺、雙臂擺動幅度不一致、疼痛明顯,建議及時就醫。

步速低,就像心力衰竭

孫永安介紹,步速被稱爲“第六生命體徵”,與體溫、血壓、脈搏、呼吸、氧飽和度並列。

步速是指在單位時間內行走的直線距離。運動中,機體對供血供氧的需求大,以較快的速度步行時,心肌收縮能力、肺功能都可得到鍛鍊。

因此,步速快也意味着心肺功能更強,且具有更高的肌肉質量、骨骼強度,均與健康密切相關。

美國梅奧診所一項研究表明,相比步速較慢者,步速超過1米/秒的65歲人羣,10年後仍保持健康生活的幾率高30%。

《英國醫學雜誌•心臟》刊發的一項研究發現,步行速度越快,心律失常的風險越低,步速慢則可看作潛在健康風險的信號。

鬱金泰表示,步速過慢,就像心力衰竭,意味着“動力不足”,衰老、肌肉功能衰退、心肺儲備下降等都是可能原因。

如果是正常衰老,步速下降的趨勢往往是緩慢而漸進的,而且可通過強化下肢肌力延緩這一進程,比如進行坐站訓練、單腿站立等,但若是疾病誘發的,常在較短時間內出現明顯的步速下降。

自查步速

判斷步速的變化情況,可每隔3個月進行一次“10米步行測試”。

先劃定一段10米的距離,以舒適的速度從起點走到終點,並用秒錶記錄時間,距離除以時間即可得出步速,建議重複2~3次後取平均值。

一般而言,健康成年人的步速約1.2~1.4米/秒,65歲以上老年人的步速不低於0.8米/秒。

如果發覺步速不達標或在短時間內急劇下降,並伴隨頭暈、明顯肢體無力、麻木等症狀,需警惕心肺、神經系統問題,及時就醫。

步頻不規則,就像心律不齊

心率是指1分鐘內心臟跳動總次數,步頻的測定和心率有類似之處,是指1分鐘內雙腳落地的總次數,步頻不規律就像心律不齊,也暗藏疾病風險;

比如帕金森病早期會出現“慌張步態”,即步頻越變越快、步長逐漸減小。

自查步頻

可選擇一塊開闊平坦的地面,以舒適速度步行1分鐘,記錄具體步數,步數除以時間便可得出步頻,建議重複2~3次取平均值。

正常情況下,成年人的步頻爲80~100步/分鐘,老年人的肌肉力量減弱、平衡能力下降,步頻略有降低,約70~90步/分鐘。

- 步頻較低,常是嚴重心肺功能不全、肌肉力量不足、關節炎症的表現。

- 步頻較高,常見於疼痛、帕金森病、某些精神緊張的患者。

需強調的是,步頻忽快忽慢可見於小腦病變、腦血管病後遺症、脊髓疾病、周圍神經病等。

步頻還是衡量運動強度的簡單指標。通常,健步走的步頻保持在100~120步/分鐘;患有心血管疾病、呼吸系統疾病及代謝性疾病等人羣,需先開始低強度運動,比如,以50~70步/分鐘的速度慢走,待身體適應運動負荷後,可逐漸增加步行速度。

步行週期,就像心律

步行週期是指完成“完整一步”所需的時間,通常是指從一側足跟着地開始,到重心轉移、腳掌推地,在同側足跟再次着地時結束。

步行週期可分爲兩個階段——支撐期和擺動期,與心臟跳動的收縮期(泵血期)和舒張期(充血期)類似。

自查步行週期

鬱金泰介紹,健康成年人在舒適速度下,步行週期爲1~1.2秒,只有週期穩定,纔可表明機體的神經、運動系統運作協調。縮短或延長對應着不同的健康問題。

通常,步行週期整體縮短,常伴隨着步速加快、步長縮短,有可能是帕金森患者的小碎步;整體延長,多是步速減慢的表現,常由衰老、疼痛等因素引發。

3位專家都表示,正常步態需要健康的機體支撐,日常養護是關鍵。

建議每週進行2次抗阻運動,可強化肌肉力量、加強骨質,改善整體步態;

每週2~3次平衡訓練,每次20~30分鐘,比如瑜伽、太極、八段錦等,有助改善關節靈活性和平衡能力;

同時搭配游泳、騎車、快走等中等強度有氧運動,可提升心肺耐力。

鬱金泰強調,雖然步態指標都有簡單的自測方法,但無法代替專業的醫療評估:

建議每隔3個月或半年測試一次,偶爾一次的異常未必代表問題嚴重,但仍建議及時諮詢神經科、骨科、康復科或全科醫生,以免貽誤病機;如果存在重大健康問題,或需應用輔具或接受神經功能康復治療。▲

本文作者:生命時報記者 田雨汀 本期編輯:王冰潔 徐夢蓮