重磅!國人自研的新抗菌藥,可降幽門螺桿菌感染風險達35%

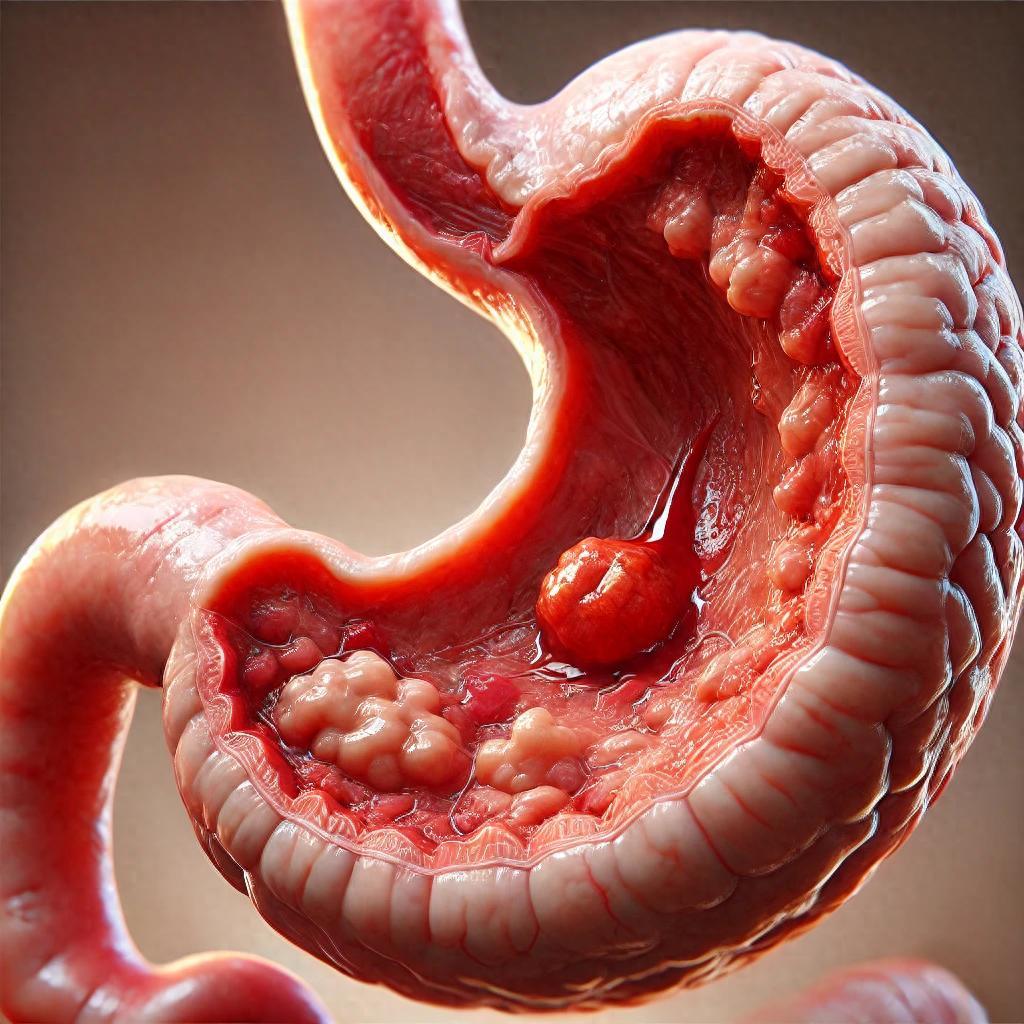

長期以來,幽門螺桿菌(Hp)感染一直是困擾人們胃健康的重要問題之一,數據顯示,目前全球約有一半以上的人羣感染幽門螺桿菌,而中國人羣感染率更是高於全球平均水平。感染幽門螺桿菌不僅容易引起胃黏膜的慢性炎症,還可能導致胃潰瘍、胃炎甚至嚴重的胃部疾病。因此,尋求更加有效、安全的藥物治療,已成爲當前衆多醫學研究的熱點。

日前,由我國科研人員全新自主研發的一種新型抗菌藥物傳來好消息。據科研團隊公佈的數據顯示,這種新藥經過嚴格的臨牀研究證明,可以顯著降低幽門螺桿菌感染風險,降幅可達35%。該發現引發了國內外醫學界的高度關注。

對於幽門螺桿菌感染,多數治療方案都會採取抗生素類藥物聯合胃黏膜保護劑,進行治療與預防措施。然而,近年來抗生素耐藥性情況越來越突出,給治療方案的有效性帶來了不小挑戰。國內研究團隊此次推出的新型抗菌藥物,依託自主研發平臺,不僅開創了國產藥物在幽門螺桿菌治療領域的新局面,還有望推動抗菌領域研究整體邁上新臺階。

據瞭解,研究團隊通過新穎的藥物設計策略,經過多年的悉心研究而自主研發出這款新型抗菌藥物。相關臨牀研究針對具有幽門螺桿菌感染高風險的成人志願者展開,結果顯示,接受該藥物治療的患者,幽門螺桿菌的感染風險與未接受治療的患者相比,整體下降了35%左右。不少醫學界人士表示,這一研究成果爲幽門螺桿菌感染防治提供了新的思路,有助於降低抗生素耐藥及引起的不良反應風險。

除了抗菌藥物本身,新藥研發團隊還對胃黏膜保護劑展開了新的探索。近年來,以植物爲基礎原料的藥物越來越受到關注,其中較爲引人注意的是多司馬酯片,一種以橙皮苷爲原料的新型胃黏膜保護劑。多司馬酯片的藥物原料可廣泛存在於柑橘類果皮中,屬於植物來源藥物的新一代胃黏膜保護劑,不同於現有抗酸類及抗分泌類藥物,其特點在於能夠直接作用於胃黏膜,局部發揮保護作用,無抗分泌作用。

此外,它有着局部作用、不吸收入血液、以原型形式代謝、無藥物堆積的特點。人體內藥代動力學研究結果也顯示,多司馬酯片不經肝臟代謝,很少進入全身循環,安全性較高。但也需注意的是,少部分患者服藥後可能會出現輕微噁心及嘔吐現象。此外,研究團隊還提醒稱,其通常不建議同時口服多司馬酯片和其他治療用途的藥物,以避免影響治療效果。

近年來,傳統藥物在長期使用過程中可能存在一定程度的耐藥性風險,一旦幽門螺桿菌產生耐藥性,治療難度便會大大增加。與之對照,正在研究中的新型抗菌藥物與植物來源的胃黏膜保護劑,可提供更多的選擇,對抗耐藥菌株、提高幽門螺桿菌感染治療效果具有積極意義。

不過,科研人員也提醒大家,幽門螺桿菌的感染與許多日常生活細節息息相關,防治手段不僅僅依靠藥物,良好的個人衛生習慣,避免不潔飲食,定期進行體檢,也是杜絕和預防幽門螺桿菌感染的重要途徑。目前新型抗菌藥物尚處於臨牀研究階段,未來若獲得進一步的臨牀數據支持,通過相關部門審批上市,將爲患者提供更多治療選擇。

總之,這一研究成果再次體現了我國科研人員在醫藥領域的自主創新能力,新型抗菌藥物在幽門螺桿菌預防治療領域的初步表現令人充滿希望。期待其儘早完成臨牀研究審批投入實際應用,幫助更多患者擺脫幽門螺桿菌侵擾帶來的困擾,實現更高質量的胃健康生活。

本文內容均取自公開研究資料,作者不存在任何商業利益關聯,立場公正客觀,僅供醫療專業人士參考。臨牀操作應遵循最新指南,並根據患者的具體情況進行靈活調整。