身體3個部位發麻,可能是腦梗信號

許多人都體驗過“麻木”的感覺,比如蹲久了腿發麻、胳膊壓久了發麻等。生活中,大多數的麻是無害的,緩一緩就好了,但有的麻木可能是腦梗的早期徵兆。

《生命時報》邀請專家,總結腦梗引發的麻木有哪些特點,並教你一套預防辦法。

受訪專家

首都醫科大學三博腦科醫院神經外科主任醫師 劉方軍

中山大學附屬第三醫院神經內科副主任醫師 魏磊

3個部位發麻當心腦梗

腦梗又稱缺血性腦卒中,俗稱中風,是由於腦部血管阻塞,導致血液不能流入大腦,造成腦組織缺氧。

腦梗發病迅速,病情險惡,發作前常會通過身體傳遞出一些異常信號,以下3個部位發麻,就要引起注意,及時就醫。

1舌頭髮麻

舌頭是大腦的先行器官,舌神經連接着大腦。腦梗會影響支配語言和吞嚥的神經,導致舌部運動異常。

腦供血不足時,支配舌頭運動功能的神經失靈,常見症狀之一是舌頭髮麻、發硬,突然說話不靈或吐字不清,甚至不會說話。

2面部發麻

面部神經與腦部血管緊密相連,當腦部供血不足時,面部神經可能受到影響,導致面部發麻。

由於面部神經的受損,患者的臉部表情可能不再對稱,導致一側臉部的表情不協調或不自然。

如果發麻症狀頻繁出現,且伴有口眼歪斜、流口水等症狀,應高度警惕腦梗的風險。

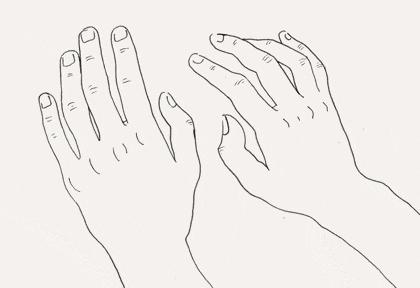

3單側肢體麻木

人體四肢的運動和感覺功能都是由大腦控制的,當相關大腦皮層供血不足時,會出現四肢運動或感覺障礙,最常見的表現是手腳發麻。

腦梗後,由於一側頭部神經受壓迫,身體一側會突然發麻不適。如果手腳麻木出現在一側肢體,而另一側完全正常,就可能是腦卒中的先兆。

腦血管病的麻,有4個特點

首都醫科大學三博腦科醫院神經外科主任醫師劉方軍介紹,因腦血管病造成的麻木,通常有以下幾個特點。

麻木感突然發生

麻木的發生可能沒有任何預兆,可在靜息狀態下產生,也可能在運動或生氣時產生,還有一些在夜間突然發生。

多爲單側麻木

如果梗塞竈較小,只損害了管理感覺功能的神經組織,就會造成對側軀體某一部位的麻木或半身麻木。如果是短暫性腦供血不足,只會引起陣發性麻木。

隨着缺血性腦組織的進一步擴展,病變動脈閉塞的程度也會加重,對側軀體、面部的麻木可由局部擴展到半身,由短暫性麻木演變爲持續性麻木。

症狀跟體位姿勢無關

有些頸椎病、腰椎病也會讓人產生麻木感,但這種麻木是由於神經受壓迫所致,有時體位改變,壓迫解除,麻木即可暫時緩解或消失。

腦血管病麻木則與體位變化沒關係,不會因爲體位改變而消失,不過部分患者的麻木感持續一段時間後,可能會逐漸自行緩解。

往往伴有其他症狀

除麻木外,腦血管病患者大多伴有肢體軟弱無力、頭暈、頭痛、視力障礙 (視物模糊或複視等)、記憶減退(尤其是近期記憶下降),以及血壓增高或偏低等現象。突然眩暈、嘔吐、耳鳴、站立不穩也是腦血管病的先兆。

腦梗有5個“禍根”

腦梗死的危險因素包括年齡、性別、遺傳背景等不可控因素,以及高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸、心房顫動、不良生活方式等可控因素。後者在日常生活中應積極控制。

久坐不動

久坐不動會減緩血液循環,增加血液黏稠度,使代謝廢物和脂質更易在血管壁沉積,進而形成斑塊,甚至引發血栓。

建議白天每坐1小時就起身活動5分鐘,養成規律運動的習慣,促進血液流動,減少血管“污垢”堆積。

高鹽高油

高鹽飲食會使體內鈉離子過多,導致血壓升高、血管內皮受損;高油食物則會讓血液中的膽固醇和甘油三酯飆升,脂肪在血管壁沉積。

建議每日鹽攝入不超過5克,提倡適宜人羣使用低鈉鹽;少喫油炸食品,用橄欖油替代動物油。

情緒波動

生氣、焦慮會使身體釋放大量腎上腺素等應激激素,導致血管收縮、血壓飆升。這種變化易使高血壓、糖尿病等危險因素惡化;長期情緒波動還會損傷血管內皮,加速動脈粥樣硬化。

平時可通過深呼吸、冥想等方式緩解壓力,避免血管反覆經歷“過山車式”的情緒刺激。

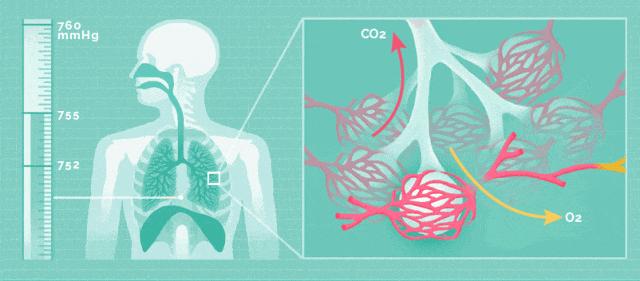

夜間打鼾

嚴重打鼾,醫學上稱爲睡眠呼吸暫停,會導致夜間反覆缺氧,血液黏稠度增加,心臟被迫加倍工作泵血,易誘發高血壓、心臟病。長期缺氧會損傷血管內皮細胞,誘發心腦血管血栓形成。

若出現明顯的夜間打鼾,建議調整睡姿,避免仰臥,並儘早就醫檢查。

煙不離手

吸菸不光損害呼吸系統,增加癌症風險,菸草中的尼古丁還會直接損傷血管內皮,誘發慢性炎症反應,加速動脈硬化。

研究顯示,吸菸者發生卒中的風險是不吸菸者的2~3.5倍。吸菸者的家人吸二手菸,同樣顯著增加心腦血管病風險。

建議積極戒菸,必要時通過藥物或行爲干預來科學戒菸。▲

本期編輯:吳夢瑤