關於黑洞的認知迎來驚天逆轉:它非但不黑,還正在“蒸發”!

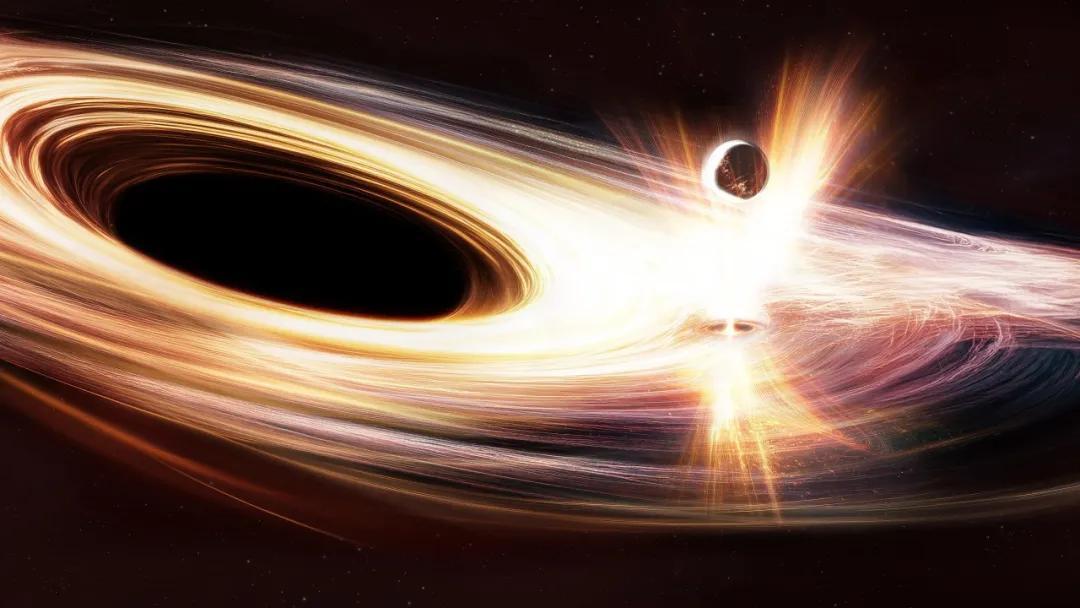

說到黑洞,你腦海中會浮現出什麼畫面?想必是一個漆黑、貪婪的宇宙深淵,連光都能吞噬,只進不出。這曾是科學界的共識,直到一位科學家通過計算,發現了一個徹底顛覆的真相:黑洞,非但不“黑”,反而在持續地發出一種神祕的輻射;它並非永恆,反而會像一滴水那樣,慢慢地蒸發,直到最終消失……這究竟是怎麼回事?

一場意料之外的計算

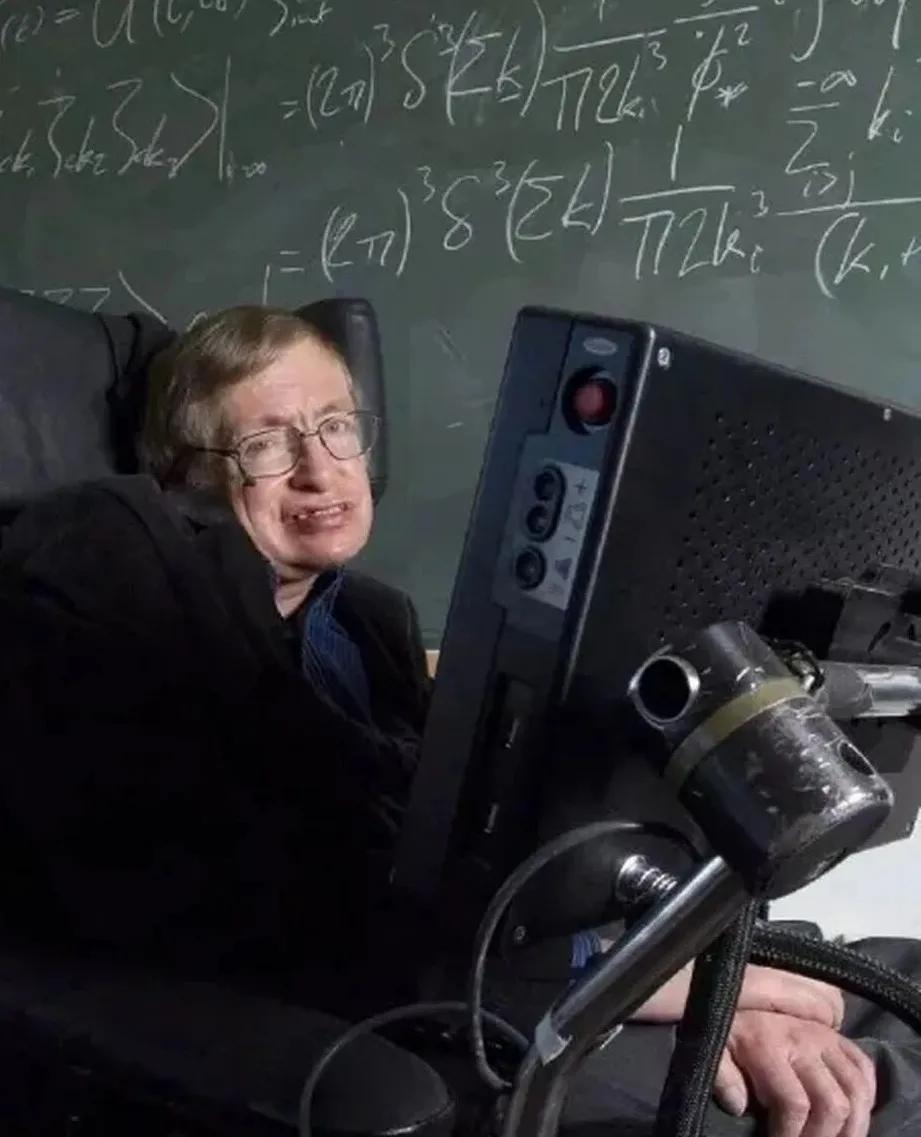

上期節目,我們說到,爲了反駁雅各布·貝肯斯坦提出的“黑洞有熵”這個驚世駭俗的想法,斯蒂芬·霍金親自上陣,試圖從理論上徹底終結這個話題。他堅信,如果黑洞有熵,那就必須有溫度,而任何有溫度的物體都會向外輻射,這與黑洞“連光都無法逃脫”的性質是根本矛盾的。然而,當霍金用自己最擅長的量子力學武器,終於完成了計算時他卻呆呆地看着自己筆下的計算結果,陷入了長久的沉默。

生活會欺騙你,朋友會欺騙你,但數學不會,不會就是不會嘛。

霍金很清楚這一點,但問題是,數學方程所揭示的那個結果,卻像一記重錘,砸在了他過去對黑洞所有的認知之上。那個結果清晰地顯示:黑洞,並非一個只進不出的、絕對黑暗的引力深淵。恰恰相反,它像一塊正在慢慢冷卻的滾燙鐵塊,或者一滴正在蒸發的水滴,在向外“流失”着某種東西。

他將自己關在辦公室裏,一遍又一遍地檢查着自己的推導,像一個偵探一樣,試圖從複雜的計算中找到那個“搗亂”的錯誤項。但每一次,都無功而返。那個結論,如同一個幽靈,頑固地盤踞在方程的盡頭。最終,他不得不接受它。

這個結論,就是後來震驚了整個物理學界的“霍金輻射”。這個結論實在是驚世駭俗,霍金反覆檢查了自己的論文後,發表了出來。

不出所料,它立即在理論物理的學術圈炸了鍋。全世界的物理學家,都和霍金本人一樣,被這個想法驚得說不出話來。大家的第一反應,都是:“這怎麼可能?”

是啊,這怎麼可能呢?一個連光都無法逃脫的地方,是怎麼向外“輻射”出東西的?難道在那個被稱爲“事件視界”的、最堅不可摧的監獄牆壁上,存在着我們無法想象的“裂縫”嗎?

真空不空,霍金輻射從何而來?

要理解霍金這個驚世駭俗的發現,我們必須暫時離開宏偉的引力世界,去另一個更加光怪陸離、也更加違反我們日常直覺的領域,進行一次短暫的“量子漫遊”。

在量子力學誕生之前,物理學家們所認識的“真空”,就是絕對的“空無一物”。一個被抽成真空的盒子,裏面什麼都沒有,安靜,且祥和。

可是,隨着量子力學的發展,物理學家們終於意識到,我們的宇宙被一個叫“不確定性原理”的規律主宰着,這個原理讓物理學家們相信,宇宙中根本不能存在絕對的“空”。因爲絕對的真空違反了量子力學的第一原理——不確定性原理。

只要不確定性原理是正確的,那所謂的“真空”,實際上也是一片時刻在沸騰的、無比喧鬧的能量海洋。在這片海洋裏,無數的“虛粒子對”,正在不斷地、隨機地憑空產生,然後又在極短的瞬間,相互湮滅,重新歸於無。

聽到這裏,你可能會產生疑惑,這聽起來就像是變魔術啊。粒子怎麼能“憑空”產生呢?這難道不違反“能量守恆定律”嗎?

問得好!爲了回答你的疑惑,我不得不借助比喻。你可以把“真空”想象成一個管理極其嚴格的“能量銀行”。原則上,你不能從裏面無中生有地“借”出能量。但是,“不確定性原理”,就像是這家銀行的一條特殊規定:只要你能在極短、極短的時間內,立刻把你借的錢還回來,那麼銀行就假裝這次借貸從未發生過。

而“虛粒子對”,就是這樣的一個特殊客戶。它們由一個正能量的粒子,和一個負能量的反粒子組成,它們一同從真空中“借”出能量,幻化成形。但它們必須在一個短到我們根本無法想象的、短暫到毫無意義的時間內,立刻找到對方,相互擁抱,雙雙湮滅,把能量還給真空。

請記住,在物理學科普中,所有的比喻只是爲了幫助你理解而不得不採用的一種手段,你可千萬別把比喻當做是真實的數學原理。實際上,真實的計算過程遠不是我這麼一個粗糙的比喻能說清楚的。

你只需要知道,整個宇宙,我們腳下的每一寸“虛空”,都充斥着這種創生與毀滅的“量子泡沫”。它們生得隨機,死得匆忙,像一場永不停歇的、最短暫的煙火。在絕大多數情況下,我們根本無法察覺到它們的存在。

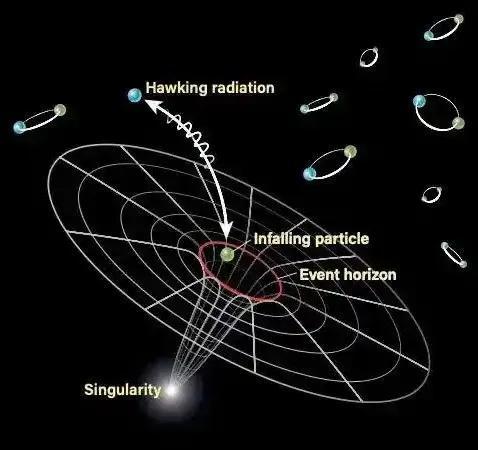

不過,當這片喧鬧的量子海洋,來到了一個宇宙中極爲特殊的地帶,就是黑洞的事件視界時,會發生什麼呢?

現在,請想象這樣一幅驚心動魄的畫面:

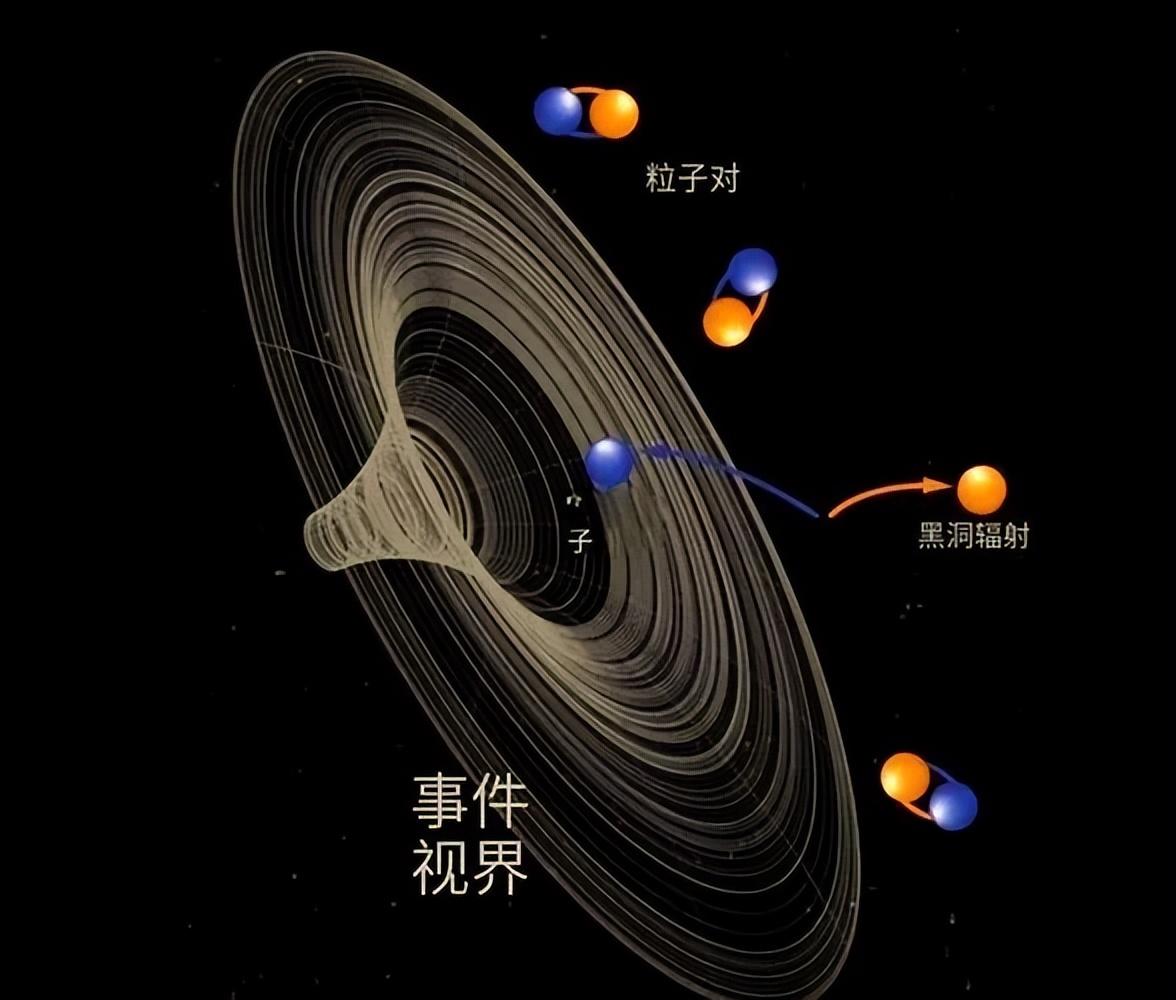

就在黑洞事件視界的邊緣,在那條“不歸路”的懸崖邊上,一對虛粒子對,和往常一樣,愉快地從真空中“蹦”了出來。

但在下一個瞬間,一場突如其來的悲劇,發生了。

黑洞那無與倫比的引力,像一道鋒利無比的快刀,瞬間將這對剛剛誕生、還來不及相互湮滅的“量子情侶”,殘忍地拆散。

其中一個粒子——比如說,那個帶有負能量的反粒子——因爲離黑洞更近了那麼一絲絲,不幸被吸入了事件視界,墜入了無盡的深淵。

而另一個帶有正能量的粒子,則永遠地失去了自己的伴侶。它被孤零零地“拋棄”在事件視界之外,不得不踏上了飛向遠方的孤獨旅程。

但問題是,這樣一來,一個嚴重的問題出現了。

那個逃出來的正能量粒子,它再也找不到自己的“另一半”去相互湮滅,把能量還給真空了。它從一次“虛假的”借貸,變成了一筆“真實的”欠款。它從一個轉瞬即逝的“虛粒子”,變成了一個可以被我們探測到的“實粒子”。

在遙遠的我們看來,就像是黑洞,憑空“吐”出了一個粒子。而黑洞本身,因爲吸收了一個負能量粒子,能量和質量是可以相互轉換的,所以,黑洞的質量也就會相應減少一點。

這就是“霍金輻射”最核心的、也是最精彩的物理圖像。黑洞並非真的在“往外扔東西”,它只是在“吞噬”虛粒子對的一半時,“剩下”了另一半。

如果你之前瞭解過霍金輻射,可能會對我前面講的那些並不感到陌生。不過,你有沒有想過,在前面的敘述中,爲什麼被吞進去的一定是負能量粒子,而逃出來的一定是正能量粒子呢?在黑洞事件視界上,正負粒子是完全隨機產生的,憑什麼總是負能量的粒子掉進去,正能量的粒子逃出來呢?難道就沒有一半的可能,是反過來的嗎——正能量的粒子掉進去,負能量的粒子逃了出來?如果那樣的話,黑洞的質量不就增加了嗎?一來一回,不就相互抵消,什麼都沒發生嗎?

我最初在瞭解到霍金輻射的原理時,就冒出了這樣的想法,而且怎麼也想不通。

現在,我終於把這個問題給搞懂了,在霍金的理論模型中,這恰恰最微妙、也最關鍵的一點!不知道爲什麼大多數科普文章都不解釋。

答案是:是的,這兩種情況發生的概率是完全均等的。但是,對於一個遙遠的觀測者來說,這兩種情況的“最終結局”是完全不對等的。

讓我們來分析一下:

當負能量粒子掉入,正能量粒子逃脫時,逃出來的那個正能量粒子,是一個完全正常的“實粒子”(比如一個光子)。它可以穩定地存在,並自由地向宇宙深處飛去,最終被我們的望遠鏡探測到。爲了“創造”出這個粒子,黑洞必須付出代價,減少自身的質量。所以,這是一次真實有效的“輻射”事件。

而當正能量粒子掉入,負能量粒子逃脫時,那個逃出來的負能量粒子,在我們已知的這個宇宙中,是一個極其“反常”的存在。它不能像普通粒子那樣穩定地在宇宙中自由飛行,它幾乎馬上、立即就會遇到一個正粒子而湮滅。所以,它更像是一個必須被立刻償還的“能量債務”。它無法真正地逃逸到遠方被我們觀測到,幾乎在出現的瞬間,就會被量子真空的規則所“抹除”,或者說,它本身就是虛無的一部分,無法成爲一個“真實”的信號。

所以,你可以把事件視界想象成一個“宇宙級的過濾網”。在懸崖邊上,兩種可能性都在不斷髮生。但是,只有當那個逃出來的粒子是“健康”的(正能量)時,它才能穿過這個“過濾網”,真正地成爲我們能看到的“霍金輻射”,並造成黑洞質量的淨損失。而當那個逃出來的粒子是“不健康”的(負能量)時,它會被“過濾網”給攔下並處理掉,無法對外界產生任何實際影響。

因此,雖然微觀過程有兩種可能性,但最終能產生宏觀效應的,只有那一種——導致黑洞質量減少、並向外輻射出正能量粒子的那一種。

所以,一個遙遠的觀察者,必然會看到黑洞在不斷地放出能量,注意,這種能量並不是因爲黑洞正在不斷吞噬周圍的宇宙塵埃而發出的能量。黑洞的周圍哪怕只有完全徹底的真空,也一樣會不斷地放出能量。這是量子力學不確定性原理的必然推論,物理學家們要麼選擇相信不確定性原理是正確的,真空中的黑洞也會放出能量。要麼選擇相信黑洞不會放出能量,但這樣一來,量子力學中的不確定性原理就不得不放棄或者做出修正。

這真的是一個兩難的選擇啊,不確定性原理之所以被稱爲“量子力學第一原理”,那絕不是浪得虛名的,有無數的實驗可以爲它背書。所以,霍金的選擇是,他不能放棄不確定性原理,他只能選擇相信:黑洞會自發地輻射能量出來!

而能量守恆定律,更是霍金所堅信的宇宙鐵律。那個逃出來的粒子,既然攜帶着實實在在的正能量。那麼,黑洞的總能量就必然要減少。

當黑洞吞噬掉那個“負能量”的粒子時,就相當於給自己的總能量,做了一次“減法”。爲了填補這筆能量“虧空”,黑洞必須從自己龐大的質量中,拿出一小部分,通過愛因斯坦那著名的質能方程(E=mc²),將其轉化爲能量,來爲這次“量子拆遷”買單。

所以,整個過程的能量收支是這樣的:

一個正能量粒子逃離了黑洞,飛向宇宙深處。

爲了平衡這筆能量,黑洞自身的質量,減少了一絲絲。

這個過程,在事件視界的每一個角落,時時刻刻都在發生着。無數的粒子,像一滴滴看不見的“眼淚”,從黑洞的“眼眶”(事件視界)中不斷地滲出。最終的結果就是,黑洞的質量,在極其緩慢地、但卻堅定不移地減少。

是的,在霍金的方程式中,黑洞,在蒸發!就像陽光下的一滴水。

霍金甚至還計算出了這種輻射的“溫度”。他發現,一個黑洞的溫度,和它的質量成反比。也就是說,黑洞越大,溫度越低;黑洞越小,溫度越高。

有意思的是,一個像太陽這麼大質量的黑洞,它的霍金輻射溫度,只有 0.0000001K,也就是隻比絕對零度多了千萬分之一度,這個溫度比宇宙微波背景輻射的溫度(大約 2.7K)要低得多得多。所以,在今天的宇宙裏,這些恆星級黑洞,它們從宇宙背景中吸收的能量,要遠遠大於它們通過霍金輻射失去的能量。所以,它們非但不會蒸發,反而還在不斷地“長胖”。

這也是爲什麼所有我們已經發現的黑洞,我們都不可能探測到它的霍金輻射,因爲它的輻射強度還沒宇宙微波背景輻射高。

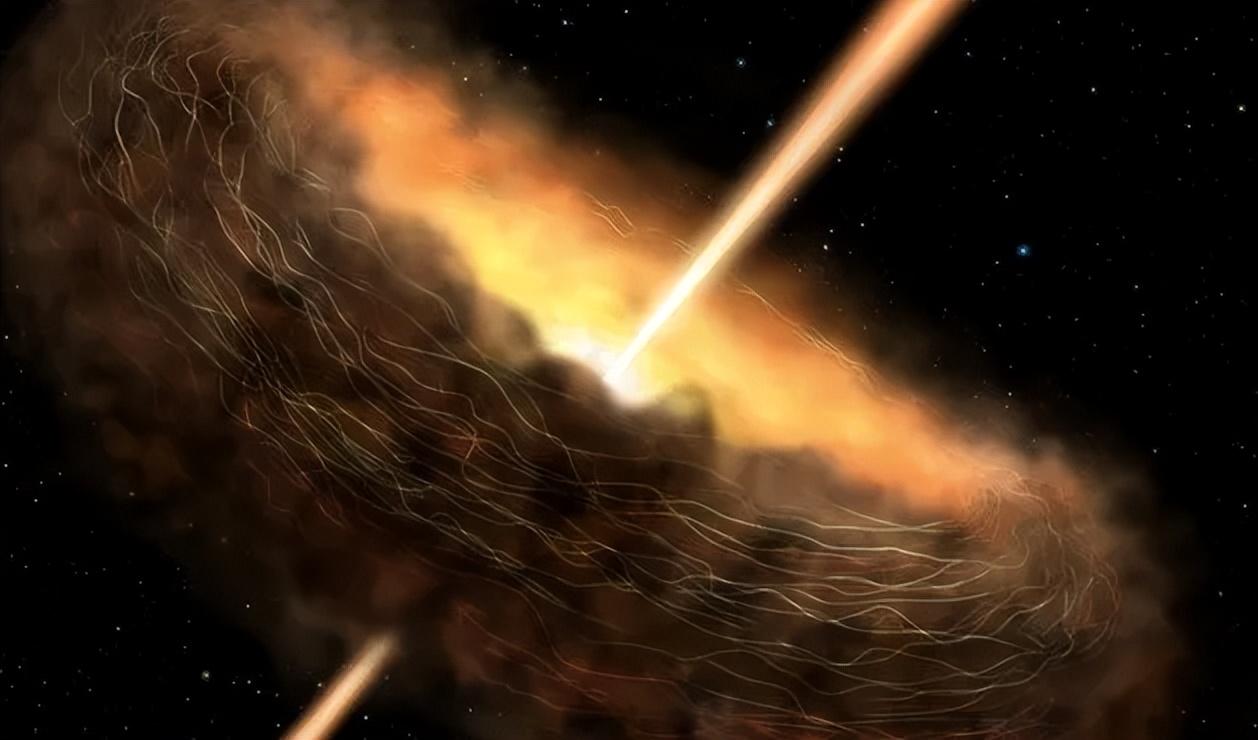

黑洞的質量只有非常非常小,輻射的能量才能大於宇宙微波背景輻射。那宇宙中是否存在質量很小的黑洞呢?可能性當然存在,理論物理學家們相信,在宇宙大爆炸的初期,就會產生一些質量非常小的“原初黑洞”。它們的溫度會非常高,輻射強度大於宇宙微波背景輻射,在即將完全蒸發完的那個瞬間,會以一場無比璀璨的伽馬射線暴的形式,畫上一個句號。不過,截止到今天,天文學家們還沒有在茫茫宇宙中找到原初黑洞存在的信號。它們只存在於物理學家們的理論計算中。

霍金的發現,是人類歷史上,第一次成功地將廣義相對論(描述引力與時空)和量子力學(描述微觀粒子)這兩大理論,結合在了一起,並得出了一個可以被檢驗的物理預言。

不過,講到這裏,我必須跟大家指出。儘管霍金輻射在理論上無懈可擊,但直到現在,我們其實並沒有霍金輻射存在的任何直接證據,它依然只是一個理論的推論。它的正確依賴於量子力學和廣義相對論這兩大理論在黑洞的事件視界上依然是成立的。

霍金的理論爲我們描繪了一幅全新的、充滿詩意的黑洞生命畫卷:它從恆星的死亡中誕生,在吞噬中成長,最終,又在無盡的歲月中,通過向外“流淚”的方式,將自己曾經吞噬的一切,都以最純粹的能量形式,還給宇宙,最終消散於無形。

信息的終極命運:黑洞信息悖論

但是,霍金的理論,在治癒了熱力學第二定律的“傷口”的同時,卻也等於向物理學的另一條“鐵律”——信息守恆定律——發起了一次最致命的攻擊。果然,當霍金輻射被提出來後,一場物理學的“內戰”,就此爆發。

這次內戰史稱爲“黑洞戰爭”。而《黑洞戰爭》也是一本經典科普著作的書名,由物理學家倫納德·薩斯坎德著,2008 年出版。很多科學愛好者都聽說過它的大名,但真正把這本書啃下來的人,據我所知,不多。因爲這場戰爭所涉及的知識相當令人費解和難懂。

這次,我努力想做一個好廚師,讓我先把艱深晦澀的知識當做是原始的食材,通過我的手藝,把這些食材轉變成可口的菜餚,端給大家品嚐。

要理解“黑洞戰爭”中,交戰的雙方到底在爭奪什麼,我們需要先從量子力學中的一個定律開始講起。

這個定律叫做“信息守恆定律”,就如同能量守恆、質量守恆一樣,它是物理學家們堅信的宇宙公理,雖然無法被證明,但它是牢不可破的信念,而且所有已知的實驗結果都不違背這個信念。

信息守恆定律說的是:在任何物理過程中,系統中包含的全部信息不會被真正消滅或憑空產生,只會轉化或重新分佈。

舉個例子來說,當你燒掉一本書,看起來這本書的信息隨着文字的消失而消失了。但物理學家們卻堅信,如果有一個超級文明,能把這個過程中所產生的所有灰燼、煙塵和光子全部一個不落地收集起來,就一定能將這本書上的文字,完全地復原出來。信息,只是轉化了形態,它從未真正地消失掉。

我估計,你如果是第一次聽到這個例子,你可能也會跟我一樣,感覺自己好像聽懂了,又好像沒有聽懂。你大概也會思考,信息到底是什麼?信息這個概念,我們似乎天天在用,但如果真要讓我們給信息下一個定義,好像又講不出來。

實際上,關於信息是什麼這個問題困擾了人類的科學家至少有上百年的時間,直到 1948 年,美國數學家克勞德·香農終於給出了信息的準確含義。從此,人們終於搞清楚了信息的本質到底是什麼,以及如何給信息量化。所以,當一個概念既可以定性又可以定量的時候,我們就說這個概念具備了科學性。在科學中,可定性和可定量缺一不可。

香農把信息定義爲消除不確定性的消息,而信息量的大小,也就是它的數值,可以用消除了一個系統多少不確定性來衡量,信息量的單位是比特。

嗯,講到這裏,估計大多數人還是覺得一頭霧水,覺得我說了跟沒說一樣。沒關係,我們來舉例說明。

比如說,我手心裏握着一顆圍棋子,讓你猜它的顏色。這時候,你知道圍棋子要麼是黑的,要麼是白的,只有兩種可能性,各佔 50% 的可能性。

現在,允許你問問題來消除不確定性,問題可以隨意設計,但回答只能是“是”和“否”兩種,對應的就是數學二進制中的 0 和 1。

請問,你需要問幾次才能消除所有的不確定性?

我相信你不暇思索地就能答上來:問一次就夠了。是的,不管你問“是黑的嗎?”還是問“是白的嗎?”,只要得到了一個是或者否的答案,換句話說,我輸出給你一個 0 或者 1,這顆棋子的顏色也就確定了。

香農說,像這樣,如果只要問一次“是/否”問題就能消除全部的不確定性,我就把這裏麪包含的信息量定義爲 1 比特。

現在,我假設棋子的顏色不是黑白兩種,而是有四種可能性,黑、白、紅、藍。請問,你最少需要問幾次“是/否”就能確定棋子的顏色。彆着急回答,仔細思考一下。如果你的回答是 4 次或者 3 次,那都錯了。

正確答案是 2 次。怎麼問?比如:

第一問:請問它是黑白中的一種嗎?

答:否。

第二問:它是紅色的嗎?(結束)

第一問:請問它是黑白中的一種嗎?

答:是。

第二問:它是黑色的嗎?(結束)

只需要 2 次,就一定能知道棋子的顏色,你如果還沒想明白,你可以跟小夥伴一起玩一下這個猜顏色遊戲。

我們繼續深入,如果棋子的顏色一共有 8 種情況呢?要問幾次才能確定棋子的顏色。答案是 3 次就夠了,你可以思考一下該怎麼問纔是最佳策略。

從前面的例子中,我們開始發現規律了。我們發現,可能性是 2、4、8 時,信息量對應的是 1、2、3,哎,21=2,22=4,23=8。那信息量是否就可以這麼計算,2 的多少次方等於可能性的總數,就是信息量的大小呢?

香農對他的這個發現興奮不已啊。如果你學過高中數學,就知道,我們把這種計算某個數字的多少次方等於另一個數字的計算方法稱之爲對數計算,求 2 的幾次方等於 8,可以寫成 log28=?用計算器一算就可以知道,等於 3。

於是,香農找到了信息量的計算方法,信息量 = log2N,這裏的 N 表示需要消除的總可能性的大小。

有了這個公式,我們就可以回答一個有趣的問題了,如果棋子的顏色一共有 7 種可能性,要全部消除不確定性,需要多少信息量呢?如果沒有香農的公式,我們只能知道是介於 2 到 3 比特之間,也就是 2 比特不夠,3 比特有點兒浪費。有了公式,我們就可以很容易算出,2 的 2.807 次方等於 7,也就是說,信息量是 2.807 比特。

怎麼樣,是不是很有意思。

有了這個關於信息量的定義和計算公式,我們可以得到一些很有意思的結果。比如,一本書的信息量不在於這本書的字數多少,而在於它能幫助讀者消除多少不確定性。同樣是 100 字的天氣預報,它包含的信息量通常比 100 字的領導講話要多得多。因爲天氣預報能給我們大量確定性的消息,而領導講話往往模棱兩可,哦不,應該說高瞻遠矚。也正是因爲有了香農的信息論,我們開始逐漸意識到,要傳遞同樣的信息量,消息的字數其實是可以壓縮的,但這種壓縮會有一個極限值。

在物理學家眼裏,世界上的萬事萬物都是由基本粒子組成的。一個系統,從基本粒子的角度去看,信息就是能夠確定這些基本粒子排列組合方式的東西。所以,信息既不是物質,也不是能量,而是物質與能量的排列組合的方式。信息回答的不是“世界由什麼構成”,而是“這些東西是怎麼排列組合,如何相互作用的”。

也可以這麼說:物質和能量是宇宙的“內容”,信息則是宇宙的“形式”。

當物理學家們在香農的幫助下,想明白了到底什麼是“信息”後,物理學家們建立起了一個共同信念,那就是“信息守恆”,在任何物理過程中,系統中包含的全部信息不會被真正消滅或憑空產生,只會轉化或重新分佈。這條定律與現有一切實驗都相容。

可黑洞,似乎是個例外。

當我們把一本紅樓夢,扔進黑洞,會發生什麼呢?

在霍金輻射理論出來之前,物理學家們都同意,這本書所攜帶的所有信息並沒有消失,只是被囚禁在了黑洞的奇點中,黑洞以外的人再也得不到它,但並不代表它不存在了,信息守恆沒有被破壞。

現在,霍金扔出了一個重磅炸彈,按照他的理論,這個黑洞,最終會蒸發殆盡,只留下一堆沒有任何信息可言的、純粹的“熱輻射”(霍金輻射)。

那麼,信息守恆定律還能成立嗎?

這個問題,開啓了 20 世紀末,理論物理學界最激烈、最漫長的一場曠世論戰。它被稱爲“黑洞信息悖論”。這場論戰旗幟鮮明地分成了兩大陣營。一邊,是以霍金本人爲代表的“革新派”,他們認爲黑洞就是宇宙中那個唯一的、可以徹底刪除信息的“終極碎紙機”。而另一邊,則是以傑拉德·特·胡夫特和倫納德·薩斯坎德爲首的“守舊派”,他們堅信信息守恆是不可動搖的宇宙基石。即便是黑洞,也無法撼動它。

這場關於宇宙終極命運的“封神之戰”,究竟誰對誰錯呢?信息,真的會在黑洞中,被徹底地抹去嗎?

科學有故事,我們下期接着聊。