11月文學報好書榜:世界在前進,留下燃燒的記憶

本月我們推薦的新書裏,新晉諾獎得主拉斯洛爲讀者帶來世界邊緣人的故事;陳楸帆的科幻世界裏青年正在和困境抗衡;李唐筆下的青年則在確認自我對於世界的意義;金絲燕將童年的孤獨綻放爲新的蓮花;黃麗羣爲無可奈何的老年生活添加了一些“小確幸”。生命的種種探索與循環,自身也是看不見的文字。

11月 / 虛構 / 推薦語

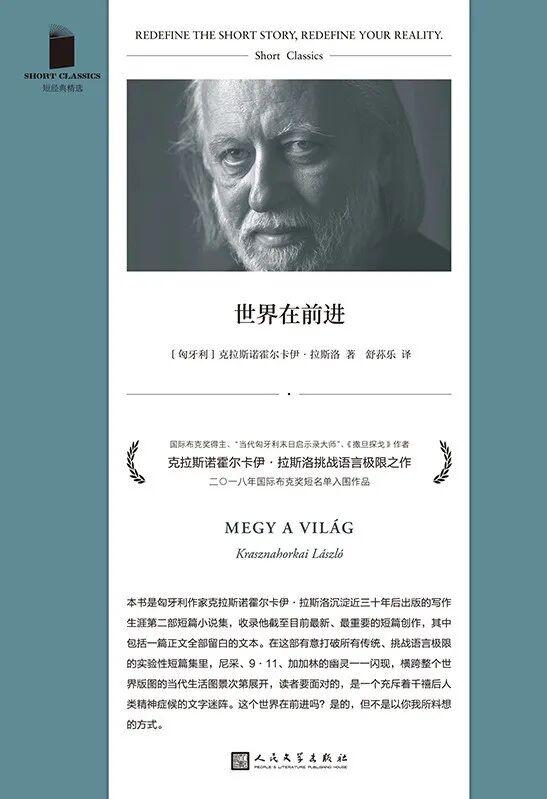

《世界在前進》

[匈牙利]克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛/著

舒蓀樂/譯

人民文學出版社·九久讀書人

今年新晉諾獎得主拉斯洛以晦澀綿延的長句頻頻讓讀者犯難,他的長句不僅是文學風格,也是哲學思考的形式本身。對於初次接觸拉斯洛的讀者而言,短篇小說集《世界在前進》像一扇扇窺探其思想世界的窗口,從9·11後的沉思者,到身世成謎的俄羅斯宇航員,再到逃入異現實的葡萄牙童工……拉斯洛的筆下,是那些被推向世界邊緣的普通人的故事,主人公們共同走進一座充斥作家哲學觀念的文學實驗室,在《站着流浪》中,敘述者因面臨兩個方向的選擇而陷入行動癱瘓。而在《九龍柱》中,一位同聲傳譯員見證了象徵着速度、效率與複雜的上海高架系統,陷入想象空間。這些故事以微妙的方式互相呼應,即使語言和思想因不斷碰撞人類困境與挫折而暫停,仍在堅持向讀者拋出疑問:這個世界真的在前進嗎?如果是,它又在向何處前進?

《神的遊戲》

李唐/著

作家出版社

遊戲本身是一種現實與夢境的交織體,李唐的小說很多時候也在現實與夢境之間,他筆下的青年們是遊戲者,也是遊戲的對象,在交界處留下自己的虛影。想象力是通往另一種現實的途徑,李唐顯然是推崇想象力的那一類青年作家,新作《神的遊戲》包含了5個故事多種人物,做“詩劇演員”的13歲少年,追問存在意義的“我”,一對靈犀相通的兄妹,一個神奇的小和尚,科技館女孩。由這些形色不一的人物,不難發現,李唐小說中的人們在確證自己的身份,而李唐,在確證“真實”。而小說是他最重要的載體,如他在小說中說的,“表達是自我與他人的連接。”

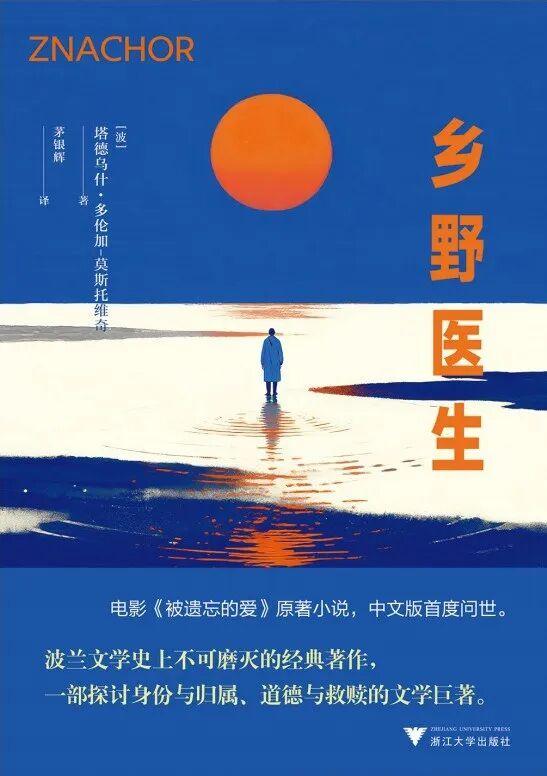

《鄉野醫生》

[波] 塔德烏什·多倫加-莫斯托維奇/著

茅銀輝/譯

浙江大學出版社

曾經做過記者,還經營過一家偵探社的莫斯托維奇,在寫小說時更像一個具有特殊洞察力的“社會外科醫生”。作爲他最具代表性的作品之一,小說《鄉野醫生》被包裹在“失憶醫生尋找自我救贖”的通俗劇外表之下的,是嚴肅的社會批判。莫斯托維奇純熟地將人性探索、心理分析、法庭懸疑、愛情故事、犯罪懸疑和幽默元素融合在作品中,在看似封閉的鄉村空間裏,對鄉村與城市、科學與傳統、法律與良知、道德與慾望等當時波蘭社會存在的矛盾給出了文學的思考回應,將一個時代的困惑、一個民族的性格切片,以及關於善惡的永恆辯題,一併呈現在讀者面前。

《剎海》

陳楸帆/著

花城出版社

當今年江浙滬的秋天遲遲未到,甚至更早的時候,我們早已察覺到地球氣候的異常。而這本書恰好聚焦了氣候難民的生存困境。《荒潮》之後的《剎海》顯得更爲銳利,更具反思性,但在硬核的科技之內包裹的是一顆溫暖的心。作者將主角設爲一羣少年,羣像的設置讓這個故事在絕望之處燃起希望,“就像魯迅說的,青年要有‘熱的氣’,哪怕迷茫也要保持生命力。”陳楸帆想要傳遞的便是這樣一種信念——當年輕人學會分享痛苦、共情萬物,甚至能感受地球的疼痛時,才能真正形成“行星級共識”,成爲突破困境的關鍵力量。

《浮士德博士》

[德] 托馬斯·曼/著

羅煒/譯

上海譯文出版社

《浮士德博士》並非首次引進出版,在托馬斯·曼的整體創作中,它也遠不如《魔山》和《布登勃洛克一家》引人關注。之所以推薦它,實在是基於這樣一個事實:如今,小說正越來越“退化”爲一門講故事的藝術,托馬斯·曼卻儼然是反故事的典範。這部小說雖然講述了作曲家阿德里安·萊韋屈恩爲追求“真正偉大的成功”與魔鬼交易,最終墮落直至瘋癲的悲劇故事,卻更像是古典音樂、德國哲學、國家學等龐雜的知識唱了主角,如此也誠可謂印證了他說的:“真正還能引發些許興趣的其實可不就只剩下那些不再是小說的東西了麼?”這也的確是一部我們儲備了足夠知識後才能讀出真味的小說,就像有讀者說的那樣,讀托馬斯·曼這樣的百科型作家的書,需要經受知識的考驗,一旦讀懂了,就如同遇見知音一般。

11月 / 非虛構 / 推薦語

《極限聊齋》

王蒙/著

四川人民出版社

明清小說名著,總有無限的魅力吸引一代代讀書人去解讀,91歲的王蒙也不能例外。那些小說之中,他挑中了《聊齋志異》,在滿篇人神妖混合的世界裏,他卻讀出了人類社會的種種鏡像,看到了蒲松齡創造力和文學邏輯的“極限”表達。談到改編頗多的《聶小倩》,他感慨“此篇特有的悲憫、宏大與愛情的神聖超越觀”;讀《葉生》,則說主人公“比范進更荒誕,比孔乙己更蒼涼”;而對於奇妙的《勞山道士》,更讚歎“蒲松齡的迷人,蒲松齡的動人誘人,尤其是此文的超人魅力”。他越讀越覺得此書神奇巧妙,直呼“簡單,方便,美好,好一個蒲松齡”。而點評處處不忘呼應世道人心,蒲松齡的那些海闊天空,原來都是可以用來開拓今時人間的。

《靈魂的風景: 赫爾佐格回憶錄》

[德] 沃納·赫爾佐格/著

沈巍/譯

文匯出版社·新經典文化

赫爾佐格和文德斯、法斯賓德、施隆多夫並稱“德國新電影四傑”,是這場反叛運動中走得最遠的一位。他寫文字也是反叛性十足,有人認定這本《靈魂的風景》是他的自傳,他卻說自己從來都拒絕這個詞。因爲他覺得自傳是傳記,是種客觀的東西,但回憶是主觀的、是精神世界的東西。但他寫的那些諸如喫皮鞋、跳仙人掌叢、催眠演員、在冰雪中從慕尼黑徒步前往巴黎等等,即使並不與事實完全吻合,也很有可能是真實發生過的,因爲他的一生本就是這麼精彩,而他拍電影的過程,甚至比他的電影還要精彩。他所做的一切,與其說是爲了呈現客觀真實,不如說是爲了呈現人們靈魂內部的風景,是讓大家看到人的內心世界。

《孤獨的蓮花和它的童話》

金絲燕/著

北京時代華文書局

儒蓮獎獲得者、學者金絲燕用35個如夢似幻的小故事,連綴個人記憶、家族歷史和社會變遷,追溯難忘的童年美食滋味,更是委婉地追懷親朋摯友、人間至善。童年的她是一朵孤獨的蓮花,在時代的冷雨中勉力維繫自己和弟弟的生活,所幸有無私的親人和萍水相逢的人們,他們耐心教會她烹飪方法和生存之道,像挺拔的蓮葉呵護着嬌嫩的蓮花,也在她心裏播下善良和溫暖的種子、大道至簡的生活智慧。多年後,她用洗練、明快的文字爲記憶中的美食留影,也書寫人情之美和生活滋味,人性光亮的投射,終將點燃生活之火。

《我與狸奴不出門》

黃麗羣/著

理想國·雲南人民出版社

曾有一段時間“小確幸”這個詞很火,這本書可以理解爲中年女性的“小確幸”生活。宅家抱貓、帶媽媽出門旅行、喝全冰全糖的手搖茶,收集寶可夢精靈,活得像一片口香糖……黃麗羣的散文記敘的就是這般可愛的生活,不過她在面對世俗、衰老、獨居以及人到中年的種種苦惱時,卻又鞭辟入裏地開闢出屬於自己的生活哲學。她說,許多時候厭世反而因爲愛。與其說是厭憎世界,不如說是厭倦自己學不會教訓與無能爲力;她還說,後悔的反正都已做下,不後悔的也終究要褪散。拒絕結束也得結束,懶得開始也得開始。就如作者的自言:這本書沒有熙熙攘攘的時代大義,也不來自正言厲色的野心,它僅是一個生命活給其生命的證據,是一個“人間好事者”的憑欄小立,以及薄薄的單衣。

《紅了櫻桃,綠了芭蕉》

史雙元/著

江蘇鳳凰文藝出版社

以一首詞爲線索串聯宋詞,會是哪一首?學者史雙元選擇了蔣捷的《虞美人·聽雨》,少年、壯年、老年的情境對應着宋詞的不同風景,少年煩惱、詩酒趁年華、江湖夜雨、山河襟抱、曠達漂泊、歸去來兮,雨打殘荷……而最後俱是“悲歡離合總是情,一任階前、點滴到天明”。史雙元聚焦22位詞人的64篇名作,將詞人個人遭際、心靈境況與家國興亡交融,重申宋詞審美與日常生活、生命體驗的關聯,在宋詞這個有着最低沉和最廣泛的共鳴聲部,觸及當下人的心靈。記憶是容易被激活的,宋詞激起的,正是人們對於中國傳統文化的一種記憶,也是對於自我生命中某一瞬間的記憶。