乾隆盔胄上的西洋飛龍

在當今大衆的認知中,龍的一種寓意是中國皇帝與皇權的象徵,皇帝及其家屬穿着龍袍,居住的宮殿也遍佈各種龍的造型。同時,人們可能也知道西歐文化中也有一種“龍”,雖然在漢語中也叫“龍”,但這種“西洋龍”在外觀樣貌和文化含義上又與中國的龍有頗多不同。西洋的龍有翅膀,在神話中被當作妖孽,而中國的龍沒有翅膀,且往往與祥瑞相關,總之這種“西洋龍”並不是中國皇帝使用的那種龍。但在歷史上也有中國皇帝喜歡“西洋龍”的情況,還將“西洋龍”鑲嵌在自己盔甲的顯眼之處,並將之寫入王朝的禮制,作爲皇帝獨有的標識,這段故事倒是值得一番探究。

乾隆皇帝御用盔及其上的“西洋龍”

北京故宮博物院收藏有一件乾隆皇帝閱兵典禮使用的盔甲,在頭盔正中及對稱的後腦方位,各嵌着一件有翼的西洋小飛龍,龍通身鑲嵌鑽石及紅寶石作爲裝飾,周邊圍繞着多隻傳統的“中國龍”。這種“中國龍”和“西洋龍”共處一方的佈局頗爲奇特,而且這兩件頭盔上的西洋小飛龍是遵照乾隆帝親自叮囑鑲嵌上去的。

乾隆二十二年(1757),皇帝迎來了自己事業上的一個巔峯,清軍平定了阿睦爾撒納的叛亂,滅亡了準噶爾政權,與此同時,大帳哈薩克、布魯特、塔什罕等中亞政權的使節也正在前往北京的途中,乾隆皇帝大致是在這個時間節點,決定在次年舉行大閱典禮。此舉既可以慶祝清軍新取得的一系列重大勝利,炫耀、紀念自己的武功,同時也能夠向來到北京的中亞各政權使臣宣揚清軍軍容的壯盛,樹立清廷在這些中亞政權中的威望。爲了這次在自己人生中意義非凡的閱兵,乾隆皇帝在閱兵前一年就開始籌備設計在閱兵儀式中亮相用的盔甲。他對每個細節都親自指導,而這對可能是從宮廷中陳設的英國鐘錶上拆下來的西洋飛龍(在《內務府造辦處檔案》中稱爲“嵌金剛石飛蛇”)也是由皇帝親自授意,安裝在了頭盔最顯眼的中心位置。也許是皇帝在設計過程中提的要求太多、太過挑剔,盔甲的製作又太複雜,所以直到大閱舉行,也沒穿上自己的新戎裝,到了閱兵後的第三年,這身盔甲才製作完成。

《皇朝禮器圖式》中的“皇帝大閱胄”

雖然趕不上閱兵,但是這套盔甲卻作爲皇帝大閱着裝的標準樣式,被寫入了禮制,而作爲其中重要組件的西洋小飛龍也被一併寫入。在乾隆時期的官修禮書《皇朝禮器圖式》和《大清會典》中,規定了各級官員所用頭盔的裝飾,在頭盔正中的盔梁部分,較低等級的官員可裝飾“錽銀雲龍”,高級職官和入八分公爵用“鋟金雲龍”,貝子至親王用“鏤龍”,而鑲嵌鑽石的西洋龍(典制中稱爲“金剛石螣蛇”)則系皇帝專屬。

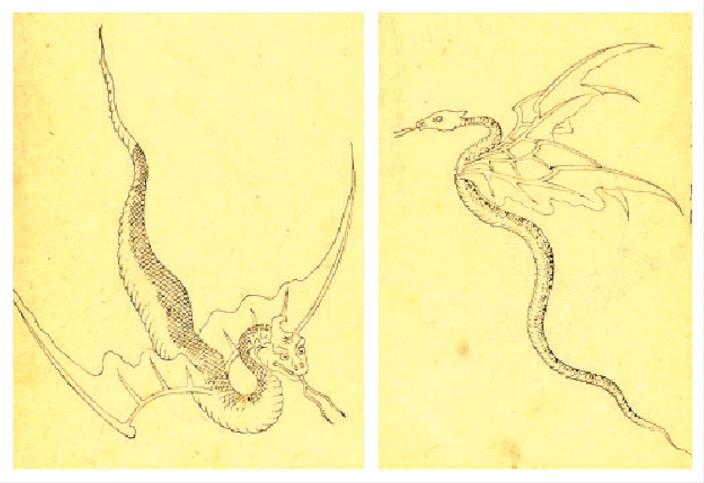

《山海經》插圖中外貌接近西洋龍的會飛蛇類

“西洋龍”、飛蛇、螣蛇及真武大帝

如果仔細觀察這隻飛龍的漢語名稱表述,可以發現更多信息。今天的中國人一般把這種長着翅膀的西洋異獸也稱爲“龍”,但與當代人不同,清代皇帝會基於其知識背景,對這種西方傳入的新奇異獸形象做出不同的解讀。在造辦處檔案中,乾隆將之稱爲“嵌金剛石飛蛇”,在《大清會典》《皇朝禮器圖式》中,則被稱爲“金剛石螣蛇”。那麼“飛蛇”“螣蛇”又究竟是什麼?

漢代玄武瓦當 故宮博物院藏

其實,飛蛇、螣蛇是一物二名,是中國早期神話傳說中就已存在的會飛蛇類。大家熟悉的語文課文,荀子的《勸學》就提到“螣蛇無足而飛,鼫鼠五技而窮”;《山海經》說柴桑之山“多白蛇、飛蛇”,晉人郭璞的註釋認爲飛蛇“即螣蛇,乘霧而飛”。而在漢代以後的傳說中,螣蛇/飛蛇又被認爲和神龜糾纏在一起,共同組成了作爲北方意象的玄武。張衡《思玄賦》中描述北方“玄武縮於殼中兮,螣蛇蜿而自糾”,廣爲人知的曹操《龜雖壽》在開頭便提到“神龜雖壽,猶有竟時;螣蛇乘霧,終爲土灰”。

宋代瓷胎白釉真武坐像 故宮博物院藏

宋代學者俞琰的筆記《席上腐談》描述了世人認爲玄武爲龜與螣蛇相纏的緣故:“北方七宿如龜形,其下有螣蛇星,蛇,火屬也,丹家藉此以喻身中水火之交,遂繪爲龜蛇蟠糾之狀。”六朝以後,神龜與螣蛇/飛蛇相纏形成的玄武被道教納入自己的神明體系,逐步變成了人格化的真武神將,保佑征戰勝利的戰神,並在後世又有了“玄天上帝”“真武大帝”等尊號。真武大帝既然是神龜和螣蛇兩種動物的人格化呈現,自然其神像也經常與神龜、螣蛇/飛蛇共同出現。道教經典《元始天尊說北方真武妙經》也描繪道:“真武神將敬奉天尊教敕,乃披髮跣足,踏螣蛇八卦神龜。”

供奉於紫禁城欽安殿的真武大帝坐像及其附屬的螣蛇與神龜像

位於紫禁城正北方位,爲祭奉真武而建的欽安殿正中供奉着一尊真武神像,正前方就有螣蛇和神龜的塑像。這尊塑像被供奉在了紫禁城中軸的位置上,時而受到居住於此的君王朝拜。

《出警入蹕圖》中着戎裝的明神宗

既然螣蛇在中國文化中與保佑戰爭勝利的真武大帝緊密聯繫,那麼將鑲嵌在帝王盔胄正中位置的“西洋龍”作爲與真武大帝相關的“螣蛇/飛蛇”來解讀,也就更契合盔胄的武備屬性和炫耀武功的閱兵儀式的使用情境。更何況將能保佑勝利的真武大帝裝飾在盔甲上,是早已有之的傳統,我們可以從表現明神宗萬曆皇帝出行的《出警入蹕圖》中看到皇帝頭盔正中有一真武大帝像,兩側各有一條吐火金龍。

定陵出土明神宗鐵盔

定陵出土的明神宗御用鐵甲後部鏨刻有真武大帝圖案,同出的鐵盔的盔頂也嵌有一尊真武大帝像,其下方則嵌了金六甲神,從特徵上極可能是《大明會典》中兵仗局所造“鍍金護法頂香草壓縫六瓣明鐵盔”。

爲皇帝制作御用盔甲的兵仗局在清廷入關後,被新王朝直接接管沿用,雖改名爲“武備院”,但仍沿襲原明兵仗局的機構與職能,乾隆皇帝的御用盔也同樣出自武備院之手。明清兩代的甲冑款式雖然外觀上存在差異,但由於兩代的御用盔甲製作機構之間是延續傳承的,不排除清代皇帝能夠因此知曉將真武嵌在盔胄上的傳統,並從中借鑑。

常見的真武大帝神像中的螣蛇/飛蛇形象大致與普通的蛇沒有什麼兩樣,而距那種長着翅膀的西洋龍的樣貌相去甚遠,之所以能讓乾隆皇帝把這二者聯繫起來,可能是由於當時流傳的《山海經》刻本插圖。臺灣學者白顏慈率先注意到了這一點。其實翻開明清刻版印刷的各種《山海經》,其插圖繡像中不乏用翅膀表現會飛異種蛇類的例子,所繪出的形象與西洋“龍”的形象也頗爲接近。比如明萬曆時期刊本《山海經》中的鳴蛇、清人吳任臣《山海經廣注》中的插圖描繪的鳴蛇、化蛇,這兩種會飛蛇類在外觀上都和有翅膀的西洋龍頗爲接近。

此外,從目前可知的清宮藏書資料如清宮各處的陳設檔、《故宮物品點查報告》以及目前故宮博物院總保管賬來看,可知清代宮廷在多處宮殿放置了《山海經》這本書,而其中確實收藏有刻有相似西洋龍的會飛蛇類插圖的《山海經廣注》。也就是說《山海經》刻本書所附的用翅膀表現會飛蛇類的插圖,有可能被居住在紫禁城的乾隆皇帝閱讀到,並使之受到啓發,給西洋龍以中國化的解釋。

但是鳴蛇、化蛇這兩種會飛的蛇在《山海經》中都屬於不祥的妖異動物,“見則其邑大旱”,不太可能被皇帝用來做裝飾,而螣蛇/飛蛇在中國文化傳統中的形象則正面得多,又與保佑武運的真武大帝緊密聯繫,儘管《山海經》沒有直接用插圖描繪螣蛇/飛蛇,但順着用長着翅膀表現會飛的蛇類的思路,把有雙翅的西洋龍當成“螣蛇”/“飛蛇”似乎也是可以接受的。

飛蛇簪 臺北故宮博物院藏

遠方的異寶和皇帝的愛物

行文至此,讀者可能會有疑問:既然以真武大帝爲意象裝飾自己的甲冑,那麼依前朝舊例,直接將真武像鑲在盔胄上即可,又何必找來一隻“西洋龍”,取個螣蛇/飛蛇的名字作爲裝飾?這裏便涉及乾隆皇帝個人的愛好問題:乾隆很可能是因爲喜歡鑲嵌鑽石的西洋龍,而就着這種異獸形象尋找一種中國文化中合適的神話動物相對應。通過查閱《內務府造辦處活計檔》,並結合其他史料,我們可以看出乾隆對於這種遠方異獸形象的喜愛,以及對於金剛石/鑽石的重視。

當今的人可能有這麼一個認識:一個人說自己喜歡什麼、不喜歡什麼,表達的未必是真實情況,而這個人在網購平臺上的消費記錄卻能透露他的真實喜好。同理,《清宮內務府造辦處檔案》從某種程度上也能透露出乾隆皇帝個人的喜好。從檔案可見,乾隆將西洋龍嵌在自己的大閱胄之上後,又屢次下令將西洋鐘錶上的飛龍拆下,或是陳設在佛堂以供奉神佛,或是製作成后妃的首飾,或是專門配置囊匣珍藏,或是鑲嵌在盔甲之上又將盔甲供奉佛堂,而這些螣蛇/飛蛇大部分是鑲嵌金剛石的,部分則是鑲嵌水晶或玻璃仿金剛石。

目前臺北故宮博物院存有多件西洋龍的簪子,可能就是檔案中記載的乾隆皇帝命令將“飛蛇”“配銀鍍金梃做簪”留下的產物。

“金剛石飛蛇”供器可能的樣貌

除了將這種鑲嵌金剛石的“西洋龍”製成首飾,檔案還在乾隆二十四年(1759)、三十八年(1773)和三十九年(1774)提到,這種西洋龍被改造成了佛前的供器(檔案中稱“供養”),並且配備了蓮花座。目前暫時還未找到這種西洋供器的實物,筆者試圖用清宮常見爲供奉神佛的“七珍八寶”配製的蓮花座與清宮西洋鐘錶上的嵌寶石西洋龍/飛蛇結合在一起製作了一張圖(見配圖:“金剛石飛蛇”供器可能的樣貌),可見這件供器呈現的多種文化元素雜糅的新奇樣貌。

從乾隆皇帝屢次用鑲嵌金剛石或仿製金剛石的西洋龍裝飾后妃首飾和自己盔甲這一點,或許可以窺出,他很可能確實喜歡西洋龍振翅欲飛、頗具動感的造型和其新奇的異域風味。而考慮到他將之用於供佛,結合佛理,則可推測皇帝應該是將這種東西視爲難得的珍寶和愛物。

除其個人喜好的主觀因素之外,還必須注意到在18世紀的中國,金剛石/鑽石的珍貴稀有程度遠非今天可比。

不同於現在鑽石礦在世界多地都有開採的景況,在乾隆皇帝生活的18世紀,全球鑽石的產地只有印度和巴西,且受制於原始的開採工具,產量遠不如今日。鑽石在那個年代除了產量稀少,還難於加工,乾隆時期的中國工匠,則完全不具備加工的能力。鑽石是自然界最硬的礦物,對於這種至硬礦物的加工切磨一直是古代珠寶加工的最高科技,需要對於礦物晶體物理性質有深刻認知,還需要研發相應的機械,至乾隆皇帝生活的18世紀,歐洲人已經在這方面經過了約三個世紀的探索。15世紀中後期,安特衛普的猶太工匠Louis de Berquem發明了使用鑽石粉切磨鑽石,以體現寶石亮度、火彩的幾何刻面的加工方法。到18世紀,加工鑽石的工藝已經趨近成熟,有了高速旋轉拋磨高硬度礦物的機械和選擇合適角度以利於切磨的技術,可以將自然界發現的鑽石晶體切磨成規整的形狀,而這些技術都是在威尼斯、安特衛普、阿姆斯特丹等歐洲的鑽石加工中心的行會內部,以學徒合同形式流傳傳承。

在18世紀的中國,既無歐洲那樣的加工鑽石的大型機械,也無法獲得在其行會內部流傳的切磨鑽石的技術,更不具備作爲拋磨鑽石知識基礎的相應的礦物學知識。從留存至今的奏銷檔記載可知,內務府工匠拿到番國進貢的鑽石拋磨料,卻對加工鑽石無可奈何。

因而這些“西洋龍”身上鑲嵌的切磨工整的小鑽石,對於乾隆來說,是一種中國沒有出產且工匠無法加工的稀有珍貴寶石材料。這些鑽石可能出產於印度的礦坑中,遠涉重洋運到威尼斯、安特衛普或阿姆斯特丹這樣的鑽石加工中心,被切割成型,再經由英國的工匠鑲嵌在鐘錶上的飛龍身上,然後又遠涉重洋運到了中國。

清代銅真武帝像 故宮博物院藏

* * *

雖然乾隆皇帝御用盔上的兩條“西洋龍”只是“小物件”,但這兩件小物件卻映射出乾隆皇帝對異域奇獸造型的喜愛以及其人對於鑽石這種異域寶石的珍視,並且這兩個“小物件”也折射了兩百多年前中西物質交流、文化交流的特色:中國皇帝喜歡外來的文化元素,但是使用起來,則傾向於基於本土文化語境進行解讀,以使外國元素適應中國的文化背景。同時,清代的宮廷能夠獲得可能產自印度、在歐洲完成加工的鑽石飾品,這是16世紀以來東西方航路開闢後貨物流通的結果,但是在那個貨物流通遠不如今天順暢的年代,遠方異域來的貨品仍然稀缺,所以成爲了皇室珍視的奇寶。

(作者爲故宮博物院副研究員)