印巴之爭已經雞飛蛋打了,印度所犯的錯誤,也給中國提了一個醒

第一節:印巴衝突的根源——印度地緣困境與霸業迷夢

印度與巴基斯坦爲何在2025年這個節點爆發大規模衝突?這就要從印度獨特的地緣環境說起。

自1947年獨立以來,印度野心勃勃,立志成爲有聲有色的大國。其終極目標是在南亞乃至印度洋建立無可爭議的主導地位,類似於美國對西半球的掌控。印度自詡爲文明古國,繼承了古代帝國的榮光,從孔雀王朝到莫臥兒王朝,其歷史敘事無不強化這一使命感。莫迪政府上臺後,這種“復興南亞霸權”的雄心被推向高潮,無論是“印度製造”還是“數字印度”,都旨在將印度塑造成全球地緣戰略玩家。

然而,印度與美國的處境有天壤之別。美國在美洲幾無強敵,能夠輕鬆祭出“門羅主義”,將西半球納入掌中;而印度卻被地緣缺陷死死掣肘。

印巴分治給印度留下一個棘手的對手——巴基斯坦。巴基斯坦國土面積僅爲印度的四分之一,人口約2.5億,遠少於印度的14億,但其戰略位置直面印度的縱深區域。巴基斯坦扼守印度西北門戶,卡住印度通往中亞的陸上通道,其沿海地帶更是印度洋的戰略咽喉。印度要稱霸印度洋,必先稱霸南亞;而要稱霸南亞,就必須整合或壓制巴基斯坦。

相比巴基斯坦,印度在經濟、軍事、科技等方面佔據絕對優勢。2024年,印度GDP高達3.7萬億美元,位列全球第五,而巴基斯坦僅3400億美元,不足印度的十分之一。印度擁有南亞最強大的軍隊,核武庫規模遠超巴基斯坦,海軍實力雄霸印度洋。按照常理,整合巴基斯坦雖然不算輕鬆,但也不是太難。

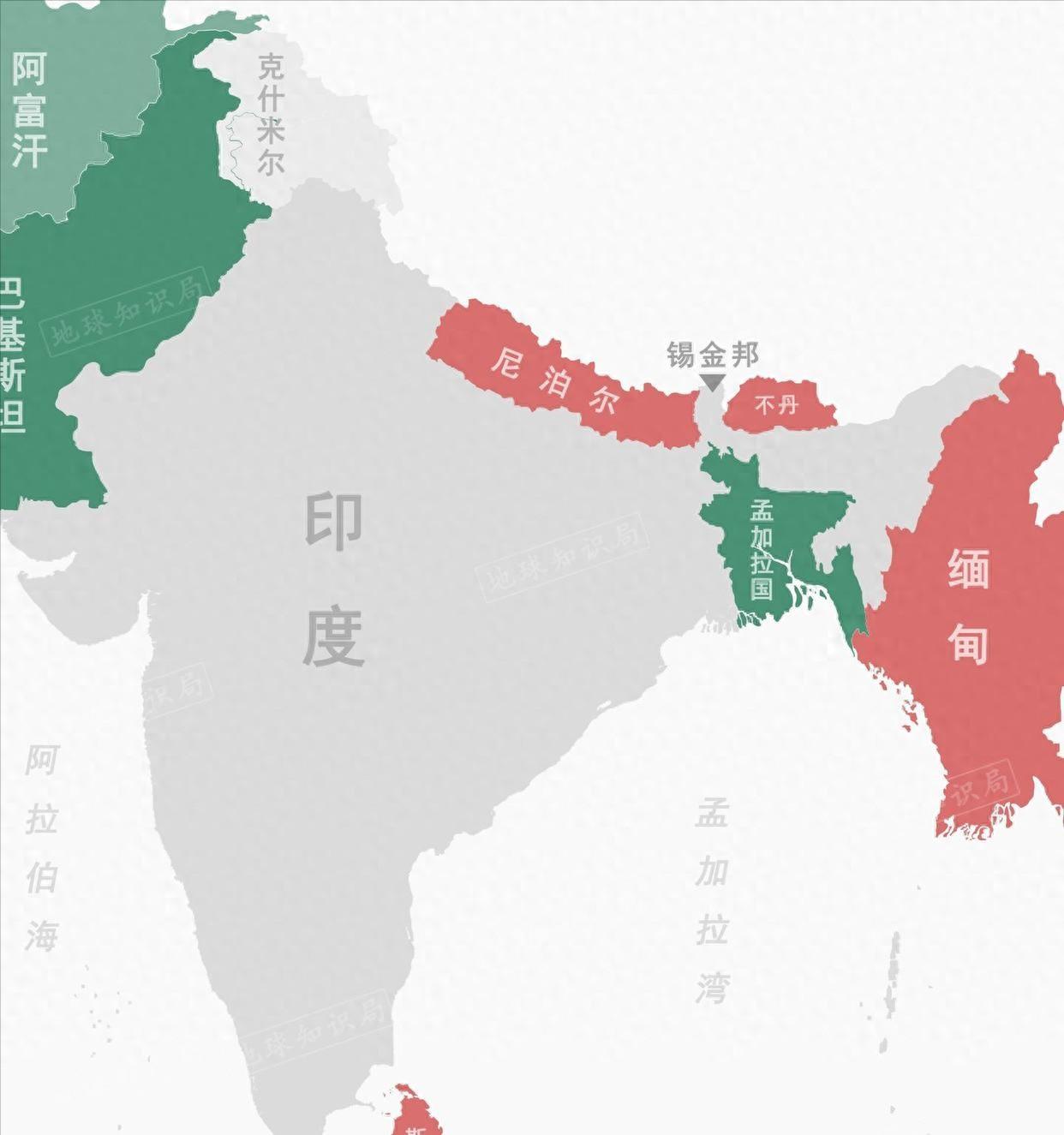

然而,印度的地緣難題在於:中國與巴基斯坦的戰略合作。自1962年中印邊境衝突後,中國就決不允許印度徹底擊敗巴基斯坦。有了中國的支撐,就可以保證巴基斯坦敗而不死。中巴兩國對印度形成鉗形攻勢,印度就不敢覬覦中國的領土。

此外,中國還以巴基斯坦爲基石,中國對尼泊爾、不丹、斯里蘭卡、馬爾代夫等南亞小國展開外交攻勢,通過“一帶一路”倡議和經濟援助,平衡印度的力量,讓印度制霸南亞的夢想遲遲無法實現。

表面上,印巴衝突圍繞克什米爾展開,雙方爲這片爭議領土爭鬥不休。但實際上,克什米爾只是表象,印度的真實意圖是征服整個巴基斯坦,實現南亞的戰略統合,進而奠定爭霸印度洋的基礎。

對於印度而言,巴基斯坦就是南亞的“烏克蘭”——不拿下它,印度的霸業無從談起。敢問,若你是莫迪,你會甘心讓巴基斯坦繼續掣肘印度嗎?

第二節:印度看到的機會與冒險的動機

進入21世紀,印度從巴基斯坦的持續衰弱中看到了希望。1947年印巴分治時,巴基斯坦的經濟總量約佔印度的三分之一,兩國還能勉強“掰掰腕子”。但時光荏苒,印度經濟蒸蒸日上,2024年GDP達3.7萬億美元,躋身全球經濟前列,而巴基斯坦深陷經濟危機,通貨膨脹率高企,外匯儲備捉襟見肘,僅3400億美元的GDP讓其在印度面前相形見絀。

軍事上,印度的優勢更加明顯:其空軍擁有約600架作戰飛機,包括陣風、蘇-30等先進戰機,而巴基斯坦僅有138架三代機,數量與質量皆落下風。科技領域,印度的太空計劃和信息技術產業也遠超巴基斯坦。

中國雖有意提攜巴基斯坦,2015年提出中巴經濟走廊(CPEC),計劃投資620億美元,建設港口、鐵路和能源項目,但進展並不順利。

截至2024年,近90個項目中僅38個完成,23個在建,約三分之一尚未啓動。巴基斯坦國內的恐怖主義威脅,尤其是俾路支解放軍對CPEC項目的襲擊,進一步削弱了走廊的效能。

印度敏銳地捕捉到這一機會:中巴經濟走廊拉不起來,中國難以通過這條通道迅速支援巴基斯坦。只要印度在開戰初期以雷霆之勢擊敗巴基斯坦,中國即便想幹預,也將鞭長莫及。

與此同時,外部環境爲印度提供了冒險的窗口。2025年初,中美關稅戰加劇,美國對中國的遏制力度空前。特朗普政府上臺後,美國加速拉攏印度,試圖將其打造爲“印太戰略”的支柱。

4月,美國副總統萬斯訪問印度,雙方初步達成一系列協定,其中包括美國向印度出售F-35戰機。要知道,F-35是美國盟友的專屬裝備,此舉被印度解讀爲美國對其“準盟友”地位的認可。此外,美國在臺海和南海的軍事部署牽制了中國,讓印度相信中國無暇顧及南亞。

印度的戰略算盤打得精明:通過攻打巴基斯坦,實現兩大目標。首先,打破中國與巴基斯坦的鉗形攻勢,擺脫被兩個核大國夾擊的地緣困境。其次,向美國遞交投名狀,證明自己有能力充當“反華先鋒”,換取美國在經濟、技術和軍事上的全面支持。

莫迪政府認爲,巴基斯坦的虛弱、中國的受限和美國的背書,構成了千載難逢的戰略機遇。

恰在此時,2025年4月,克什米爾發生恐怖襲擊。印度不加調查,就迅速將矛頭指向巴基斯坦,指控其情報機構幕後操縱。莫迪政府藉機煽動國內民族主義情緒,宣佈對巴基斯坦實施所謂“辛度行動”。

5月7日,印度出動70-80架戰機,試圖摧毀巴基斯坦的地面目標,重點打擊其空軍力量。印度的如意算盤是:摧毀巴基斯坦空軍後,陸軍大舉推進,直搗巴基斯坦腹地,一舉奠定南亞霸權。

然而,莫迪的雄心壯志卻遭遇當頭一棒,印度的冒險迅速演變爲一場雞飛蛋打的鬧劇。

第三節:莫迪的狂妄與三日戰爭的慘敗

莫迪高估了自己的實力,低估了巴基斯坦的韌性。事實證明,印度的軍事冒險從一開始就註定失敗。早在5月6日,巴基斯坦的2架殲-10C戰機就曾逼退印度的4架陣風戰機,展現出驚人的電子戰能力。印度軍方高層震驚地發現,巴基斯坦的雷達系統和導彈技術,依託中國的技術支持,已對印度形成“降維打擊”。

然而,莫迪不僅無視這一警告,反而將提出謹慎建議的空軍司令解職,換上激進的參謀長指揮作戰。5月7日,印度空軍傾巢而出,70-80架戰機試圖深入巴基斯坦領空,目標是摧毀其空軍基地和指揮中心,結果卻是一場災難。

印度戰機還未進入巴基斯坦空域,就被巴基斯坦的預警機鎖定。巴基斯坦迅速出動殲-10C機羣,發射密集的霹靂-15導彈,6架印度戰機被擊落,包括3架陣風、1架蘇-30、1架米格-29和1架以色列制無人機。據巴基斯坦軍方透露,其預警機同時鎖定了20架印度戰機,但爲避免衝突升級,僅選擇其中5架擊落,展現出戰略剋制。

這場空戰暴露了印度空軍的致命弱點:戰機先進有餘,但體系整合不足。印度飛機來源衆多,看似咋咋呼呼,但實際互不兼容,如同一盤散沙。

反觀巴基斯坦,依靠中國的技術支持,其空軍形成了高度整合的“體系作戰”能力。殲-10C的電子戰設備壓制了印度的雷達,霹靂-15導彈的超遠射程讓印度戰機無從招架。

制空權爭不到,地面戰爭必將成爲巴基斯坦的單方面表演,因此莫迪心血來潮策劃的戰爭以草草結束而告終。

莫迪雖宣佈“勝利”並慶祝10天,但國際社會心知肚明:印度敗了。

更致命的是,美國翻臉不認人了,印度的地緣環境進一步惡化了。原本萬斯暗示蘋果工廠可以搬遷到印度,結果特朗普卻翻臉不認人,說不想看到蘋果遷往印度,至於出售F35之事,更沒影了。

更令印度雪上加霜的是,印巴停戰兩天後,中美在日內瓦達成臨時和解,中國面臨的關稅壓力大幅降低。印度原本寄望於中美對抗,取代中國成爲“世界工廠”,但如今卻面臨比中國更高的關稅壁壘,其經濟野心化爲泡影。印度不僅未能實現南亞霸權,連在全球舞臺的信譽也一落千丈。莫迪的冒險徹底葬送了印度的戰略機遇。

第四節:印度的狂妄輕敵與中國的戰略啓示

印度的“三日戰爭”慘敗,給中國提了一個深刻的醒——絕不可因爲軍力佔據絕對優勢就狂妄輕敵。

莫迪政府長期宣稱印度有能力打贏“2.5線戰爭”,即同時應對中國和巴基斯坦的挑戰。這種自信源於對自身軍事實力的盲目高估和對巴基斯坦的極度輕視。畢竟,巴基斯坦經濟衰弱,GDP僅爲印度的十分之一,三次印巴戰爭中均告失利。

印度對於中國也看不起,滿以爲中國的戰機都是對俄羅斯戰機的拙劣仿冒,根本沒有戰鬥力。中國的殲20,根本不是五代機,而是三代半戰機,陣風戰機就足以吊打。至於殲10C,更是不堪一擊,拿陣風對陣殲10簡直是欺負人。

由此可見,印度既不知己,更不知彼,焉能不狂妄,焉能不敗。

表面上,巴基斯坦經濟疲軟,但其軍事實力卻在中國的支持下實現了質的飛躍。殲-10C戰機、HQ-9防空系統、霹靂-15導彈等先進裝備,讓巴基斯坦的空軍和防空能力對印度形成了“降維打擊”。5.7空戰的慘敗也成了必然發生之事

毛主席曾說:“不打無準備之仗,不打無把握之仗。”印度卻恰恰違背了這一鐵律。

兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

大國不可輕易發動戰爭,因爲一旦開戰,就很難回頭。國際社會極其現實,戰敗或受挫將極大動搖一國的地緣地位。俄烏衝突便是明證。俄羅斯本以爲能速勝烏克蘭,卻在三年鏖戰中未能拿下基輔,其地緣環境急劇惡化。昔日安全的後院——中亞開始與俄羅斯離心離德,哈薩克斯坦等國公開與其唱反調;北約趁機東擴,芬蘭和瑞典迅速加入,連小國愛沙尼亞都敢扣押俄羅斯油船。俄羅斯的教訓,與印度的失敗如出一轍:輕敵冒進,終致雞飛蛋打。

印度的慘敗爲中國敲響了警鐘。面對臺海、南海等複雜挑戰,中國必須引以爲鑑,並且必須咬死一點:決不能因軍力或裝備優勢而盲目自信。

我們要在戰略上藐視對手,戰術上重視對手,方能立於不敗之地。以臺灣問題爲例,美國頻頻挑釁,試圖誘導中國過早攤牌。

但中國始終保持戰略定力,通過圍臺軍演不斷探索如何能速勝,如何贏得漂亮,如何減少損失,如何嚇阻美國、日本對臺灣當局的支援。

同時中國極其重視補齊自己的短板,提升了原本並不算先進的電子戰以及系統化作戰水平。這種謹慎,不僅讓中國軍隊收益,間接也讓巴基斯坦獲得了收益。

未來臺海、南海若開戰,面對美日澳菲的“印太聯盟”,中國扔需警惕其聯合指揮能力和情報共享網絡,而非僅憑艦艇數量或導彈射程自滿。唯有知己知彼,方能百戰不殆。

結語:以史爲鑑,中國的戰略抉擇

印巴“三日戰爭”的鬧劇,恰如俄烏衝突的縮影,暴露了印度狂妄輕敵的致命缺陷。莫迪的高估自身、低估對手,不僅葬送了南亞霸權的夢想,還讓印度在地緣政治中陷入空前孤立,南亞軍事霸主地位大大動搖。

印度的教訓爲中國提供了寶貴的鏡鑑。在復興的道路上,中國面臨多重地緣挑戰,臺海、南海、邊境爭端無一不是高風險的博弈。輕敵冒進是大忌,無論是軍力佔優還是裝備先進,都不足以保證勝利。戰略定力、知己知彼、充分準備,纔是大國博弈的制勝之道。正如毛主席所言,不打無把握之仗。