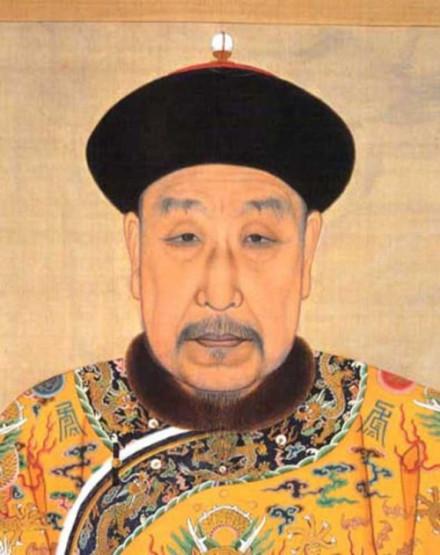

中國近代屈辱之源!乾隆爲何明知西方崛起,卻偏要焊死國門?

閱讀此文前,誠邀您點點右上方的“關注”,既方便您進行討論與分享,還能及時閱讀最新內容,感謝您的支持。

1793年,英國馬戛爾尼使團遠渡重洋,帶着先進的科學儀器和貿易企圖抵達中國,意圖開啓中英平等通商的新篇章。

但乾隆皇帝的一紙駁回,配上那句“天朝物產豐盈,無所不有”,直接關上了中國融入世界大潮的大門。

幾十年後,西方列強以堅船利炮震碎了清王朝的迷夢,鴉片戰爭爆發,中國開始了長達百年的屈辱歷史。

人們不禁要問:乾隆究竟是看不見世界的變化,還是有意爲之?

他爲何要在時代的拐點,將國門焊死?

閉關鎖國的由來

乾隆實施閉關鎖國,並非心血來潮,也不是空穴來風,而是明清兩代早就埋下的歷史伏筆。

早在明朝初年,朱元璋就已深信“防夷”之策。

洪武時期便設立了“市舶司”,明確規定“非朝貢不得通商”,試圖以“天朝上國”的架構管控對外交流。

這種“朝貢貿易”體系,實質上是帶有政治控制色彩的外交體制,經濟收益反而居於次要。

隨後在明末清初時期,爲了防止東南沿海人民與倭寇、西洋勢力勾連,清朝更是加強了“遷界令”。

嚴禁沿海人民與外商私下接觸,一度出現“封海千里、人去屋空”的景象。

真正標誌性的一步是在乾隆二十二年,乾隆下令取消除廣州之外的所有對外貿易口岸,推行所謂的“一口通商”制度。

從此,洋人只准在廣州一地進行貿易,且只能通過指定的“公行”商人接洽,不能隨意活動、居留。

爲何突然嚴控外貿?

這一時期乾隆南巡途中親眼目睹了洋人“花裏胡哨”的器物吸引大批百姓,地方官府卻藉機斂財、勾結外商,甚至賄賂成風。

他深感外國人“擾亂風俗”,加上對爪哇屠華事件的震怒,更加堅定了防“夷人”之心。

而1759年洪任輝事件則是典型的觸發點。

彼時,英國翻譯洪任輝試圖繞過廣州,在寧波和天津直接與清官通商,並控訴廣州地區貪腐。

這起事件讓朝廷意識到,一旦放開貿易通道,地方勢力或與洋人勾結,中央政權的控制力就會被稀釋。

所以,乾隆在此後發佈了“防夷五事”。

不準外商越冬、禁止洋人與百姓深交、嚴禁帶“番婦”、外商一律入住專設會館等,堪稱一整套“軟隔離”政策。

目的就是一個,防止洋人“攪亂風氣”。

乾隆爲什麼要焊死國門?

如果說“閉關鎖國”是清朝的一劑自保藥,那乾隆就是那個堅定喫藥、不肯轉軌的老醫生。

他不是不知世界風起雲湧,但他更怕的是這股風吹亂了自己的皇位。

乾隆對馬戛爾尼使團的回應中,最爲著名的一句話是:“天朝物產豐盈,無所不有,無需外夷之貨。”

這可不是一句客套話,而是真信了。

乾隆時期,中國經濟發達,全國疆域空前遼闊,社會總體穩定,儒家文化盛行。

乾隆本人更沉醉於“十全老人”之譽,陶醉於“萬邦來朝”的儀式感中。

英國使團攜帶了鐘錶、火器、天文儀器等一批當時領先的科技設備,雖引起乾隆短暫興趣,卻未能打動朝廷開放國門。

換句話說,乾隆的價值體系是以“禮制爲尊、科技爲輔”,他關心的是中國的天下秩序,而不是科學的進步邏輯。

閉關的另一個關鍵原因,是出於對南洋華僑和國內反清勢力勾連的恐懼。

自從鄭成功一度收復中國臺灣省並經營海外勢力,清廷就對華人出海充滿戒心。

乾隆特別警惕閩粵沿海的“土洋勾結”問題,他擔心這些沿海商人與西方人一旦走得太近,會形成新的經濟力量,進而帶來政權不穩。

這一點從乾隆南巡看到“寧波幾近第二個澳門”時的緊張就可見一斑。

澳門早在明朝末年就成爲葡萄牙人據點,他顯然不希望中國東南沿海再次出現“外力插足”。

另外,乾隆在位時間極長,執政後期早已養成“聽喜不聽憂”的政務風格。

文字獄、黨爭、鉗制言論盛行,極大削弱了朝廷的政策彈性。

比如馬戛爾尼使團提出以常駐使節形式建立外交關係,被乾隆一口回絕。

乾隆的邏輯是:你來是朝貢,不是外交。你要駐京,是欺君!

這種對西方式平等交往模式的本能排斥,其實正暴露出深層的制度疲軟。

中國的體制已經不適應全球化,而皇帝卻以爲能以禮樂天下自足永恆。

閉關鎖國的深遠惡果

乾隆的閉關鎖國政策雖然帶來了短期的政權穩定,但最終釀成的後果,不止是國門被迫打開,更是思想與文明徹底落後於世界。

清朝中葉,中國出現了一定的手工業市場雛形,江南、閩粵等地棉紡、絲織、瓷器等行業已經形成區域性市場網絡。

若能借助海外貿易進行資本積累,中國未必無法走出“東方工業化”的另一條路徑。

然而,“一口通商”政策不僅限制了對外銷售,還抑制了航海業、造船業、金屬加工等相關產業的發展,使得資本主義萌芽被人爲壓制。

至鴉片戰爭時,英美海軍已經擁有蒸汽動力鐵甲艦,中國卻仍依賴風帆木船,落差之大令人髮指。

不僅如此,乾隆時代,西方正是科技大發展的前夜。

牛頓力學體系已經奠定,蒸汽機正在普及,天文學、醫學、製圖學全面開花。

而乾隆拒絕引進這些知識,甚至不允許外教設館、傳教士傳授自然科學。

即便有人進貢鐘錶、電報儀器等,也僅被當作“玩物”陳列於紫禁城。

等到英軍在廣州外海用火炮擊沉清軍戰船時,清廷才驚覺,我們連人家的一艘驅逐艦都摸不明白。

閉關鎖國不只是經濟與科技的落後,更可怕的是,它將整個國家的文化心態鎖死在“自以爲是”的泡沫中。

從乾隆開始,清朝長期活在一個“被朝貢、即爲大國”的邏輯裏。

這直接導致了對外交事務的誤判,不懂什麼是外交協議、不承認平等關係、不理解國際條約的重要性。

這種文化心理上的封閉,是中國在鴉片戰爭、甲午戰爭、八國聯軍接連敗北的“總根源”。

我們不是輸在武器,而是輸在思想。

乾隆的閉關鎖國政策,短期看像是維穩之策,長期看卻是自縛手腳。

當西方世界風起雲湧,中國卻在八股、朝貢和自鳴得意中,日漸沉淪。

歷史無法假設,但可以汲取教訓。

真正的強國之路,從來不是隔絕世界,而是擁抱變革、奮起直追。

唯如此,百年屈辱的歷史,纔不會再重演。

參考文獻:

史海回眸:1757年中國徹底閉關鎖國始末,環球時報,2006年05月23日

英國人曾考慮送蒸汽機給乾隆帝,揚子晚報,2024-04-23