同爲降清,爲何吳三桂能封王,來頭更大的洪承疇卻只是個都尉

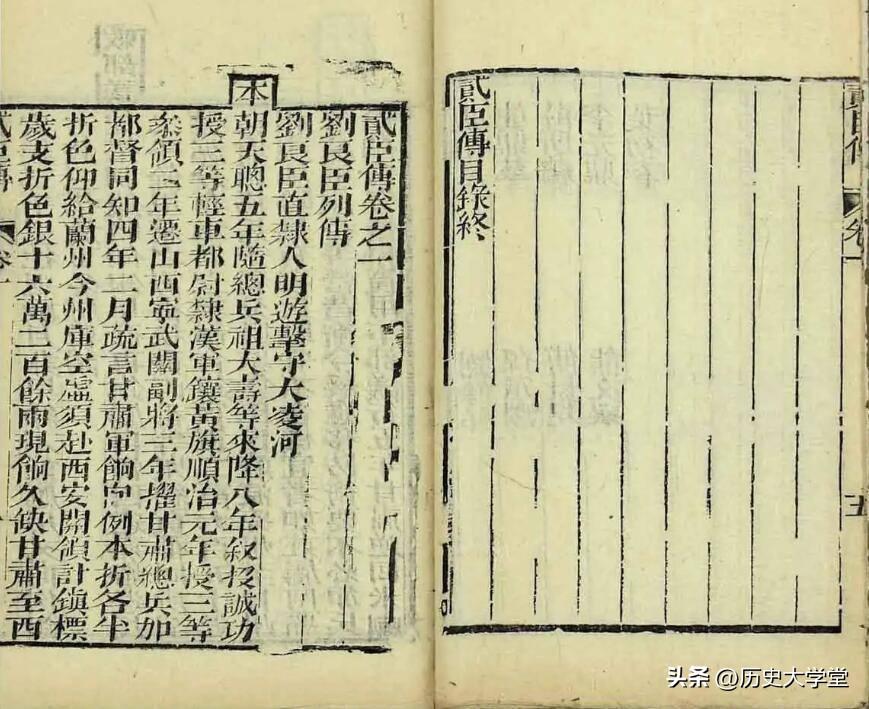

清廷從崛起關外到一統天下的歷程中,“海量”的明朝降臣降將發揮了極爲重要的作用,以致於到了乾隆時期,還組織大批“寫手”編纂了一部《貳臣傳》來記錄這些人的“光輝事蹟”。

在這其中有爲清廷組建“紅衣大炮”部隊這一“高技術兵種”的明朝參將孔有德;有降了又跑、跑了又降的明朝總兵祖大壽;也有因“水太涼”一語成名的南明禮部尚書錢謙益等等,當然其中最具“流量”,也對清朝影響最大的,莫過於洪承疇和吳三桂二位。

吳三桂一度做到了鎮守雲南的平西王,而洪承疇僅僅只混了個不入流的“輕車都尉”,而且還只是個“三等”(輕車都尉僅位於清廷爵位的第6檔,在公侯伯子男之下,且分爲三等,一等相當於正三品,三等則相當於從三品),而且這個“三等輕車都尉”還僅僅只是待遇,沒有實職。其二人境遇之差,可謂是天壤之別。

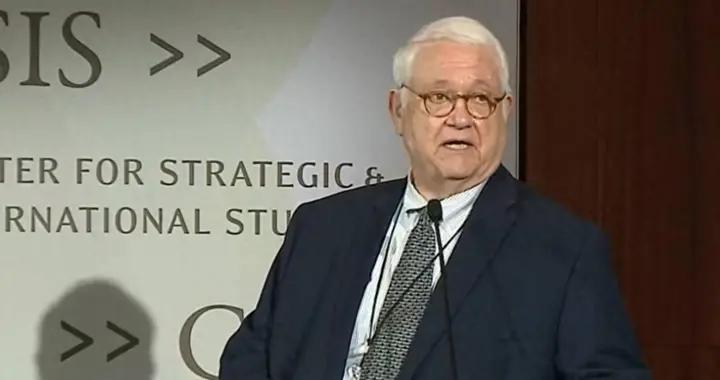

上圖_ 洪承疇(1593.10.16—1665.04.03),字彥演

- 區別對待的兩大降臣

洪承疇本人是明萬曆年間進士,後擔任兵部尚書監督五省軍務的要職,並俘殺高英祥,擊敗李自成,後又出任薊遼總督,統一節制遼東前線明朝大軍,可謂是被明廷委以重任的朝中重臣。洪承疇也對此洋洋自得並以“十二年老督師”自居。松錦之戰爆發時,洪承疇更是統帥麾下八大總兵共十三萬大軍與清軍決戰,可謂是“最後的風光”。

而相比之下,職業軍人家庭出身,“累世將門之子”的吳三桂武舉出仕,又依靠祖上萌蔭在軍中逐步升遷,年紀輕輕出任寧遠總兵。和清朝總兵一直被明確爲“正二品”不同,明朝總兵在很長時間只是一個臨時設置的官銜,其權力和職能“隨意性”很強,也無固定品級。儘管在明末總兵權勢大增,但畢竟只能算是個“將領”,和洪承疇這樣的“統帥”沒有可比性,而吳三桂也不過是洪承疇節制的八大總兵中的一位,上下級關係一目瞭然。

更何況,洪承疇本人早在1642年就投降清朝,而吳三桂則是在1644年崇禎帝自縊後纔去歸順,其當降臣的“資歷”也比吳三桂老。那麼,來頭更大,歸順更早的洪承疇,爲何在清廷混的卻比吳三桂要差的多呢?

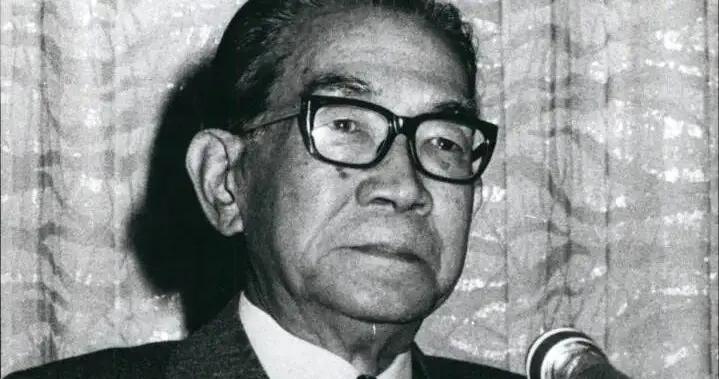

上圖_ 吳三桂(1612年6月8日—1678年10月2日)

- 光桿司令和重兵在手

在歷史上,義軍或者土匪在歸順朝廷接受詔安前,往往要保障自己手中有一定數量的武裝,以此作爲後盾和朝廷討價還價的籌碼,這就好比《水滸》中朝廷能給宋江這麼大面子招安,還是因爲其手中有強悍的武裝,而不是他那個“及時雨”的虛名。

而洪承疇投降是在松錦之戰失敗之後,其統轄的13萬大軍已經不復存在了,洪大帥以前是兵部尚書也好,遼東督師也罷,現在就是一光桿司令,可以說是毫無與清廷討價還價的本錢。

而吳三桂則不一樣,其歸順之時手上還有明軍在遼東最後的數萬精銳,擁有着較強的戰鬥力,清軍之前就領教過其鋒芒,而在一片石之戰中,吳三桂的軍隊也在清軍面前充分的展現“關寧鐵騎”的戰鬥力依然不俗,這不禁不讓清廷有所忌憚。可以說,吳三桂降清時手裏有兵,就有了和清廷交涉的本錢和籌碼,這和洪承疇是完全不一樣的。

上圖_ 清朝科舉考場(江南貢院)

- 二人對於清廷的“功勞貢獻”也不盡相同

有清一朝,儘管全盤沿襲了科舉制度,但對軍功的推崇和重視是顯而易見的。非有軍功者,一般不會被封爲高級爵位。而這種軍功,往往更現實表現在攻城拔寨、戰場殺敵的作戰第一線,比如斬首多少級,攻克多少城、俘獲多少人之類“具體量化”方面。

洪承疇在清廷也曾一度以“太保兼太子太師”身份“經略五省,總督軍務”參與對南明作戰,雖然出力不少,但都是在後方運籌帷幄,戰略規劃,並未深入一線作戰(其文人出身舞刀弄槍也並非所長),在喜歡一線拼殺的清廷統治者眼中,軍功成色還是不足。

而職業軍人出身的吳三桂則不同,其在明軍擔任總兵時就以擅長衝鋒陷陣著稱,立過戰功無數,而他投降清廷之際,不僅手握數萬精銳,而且更鎮守着清軍入關的必經通道山海關要塞,可以說,吳三桂成爲了當時的“關鍵先生”,其是倒向李自成還是倒向清廷,都將對時局變化起到重要作用。

而吳三桂在這種關鍵時刻歸順清廷,這本身就是大功一件,可謂是納了一個大大的“投名狀”。而在後來,吳三桂又領兵與清軍共同作戰,在剿殺南明和義軍的戰鬥中又立下了無數軍功,更是將南明永曆帝朱由榔縊死(嚴格意義上明朝最後一個皇帝)。可以說,吳三桂是靠着昔日故國故主的鮮血立下了無數軍功,這當然是洪承疇不能相比的。

上圖_ 愛新覺羅·皇太極(1592年-1643年)

- 二人歸降的方式也不盡相同

洪承疇是作爲敗軍之將被俘的,其開頭倒還表現出了一副欲絕食而死的忠臣氣概,對此皇太極想盡了一切辦法威逼利誘,甚至據傳不惜讓自己“美貌與智慧並存”的莊妃前去“色誘”(不過只是見於野史筆記的段子,正史並無此記載)。

畢竟如果能讓洪承疇這樣的明朝重臣歸順,其宣傳意義和“示範”效應是不言而喻的。最終經過數月的拉扯,洪承疇最終表示歸順清廷。對此皇太極用“今獲一引路者,吾安得不樂也”這樣的語句表達自己的興奮之情。

但洪承疇在此過程中這種“又當又立”的“行爲藝術表演”,也只會加深清廷君臣內心深處對其人格的鄙夷和唾棄。而實際上皇太極雖然表面上對其很尊敬,也經常諮詢其對策,但一直也沒有給予其任何職務,實際上是僅僅是將洪承疇當成“高級顧問”。而後來洪承疇雖然也多次擔任要職,但很多都是“戰時”“臨時”之職,也並未真正意義上進入清廷的核心權力圈。

相比之下,吳三桂是在自己還有退路的情況下選擇主動歸順的(畢竟他開始打算歸順的是李自成),而且比起洪承疇的扭捏作態,吳三桂倒是乾脆爽快的多,這種態度自然也讓清廷更爲滿意。

上圖_ 《貳臣傳》分甲乙兩編,附錄於《清史列傳》卷78、79兩卷中,共收錄了明末清初在明清兩朝爲官的人物120餘人

- 結局迥異的二人

洪承疇後來逐步淡出處於一種躺平狀態,康熙四年(1665年)洪承疇去世,時年73歲。由於他那個“三等輕車都尉”是可以“準襲四次”的,因此還算是給後代換了張“長期飯票”,還能在“上流社會”裏混碗飯喫。

到了乾隆時期則對其進行了重新評價,乾隆不客氣的評價其“一旦力屈俘降,歷躋顯要,律以有死無貳之義,固不能爲之諱”,並給出了“究有虧於大節”的評價,並將其“事蹟”編纂入《貳臣傳》。清廷統治者骨子裏對洪承疇的蔑視和鄙夷可謂終於在乾隆一朝徹底暴露並躍然於紙上。

而看起來比洪承疇風光的多的吳三桂,其最終也無法隱藏其“反骨仔”的本性,康熙十二年(1673年)降清已經29年的吳三桂又重新叛清,掀起了“三藩之亂”,當然其最終也只落了個身亡兵敗的下場。而這位先叛明又叛清的王爺,卻連上《貳臣傳》的資格也沒有了,最終只能被寫入《逆臣傳》“青史留名”了。

作者:楊上柳下 編輯:莉莉絲

參考資料:

1、《清史稿》,民國,趙爾巽等著

2、《南明史》,顧誠著

文字由歷史大學堂團隊創作,配圖源於網絡版權歸原作者所有