女子腹部癢了3個月查出子宮癌,醫生提醒:身體變化不可忽視

最近,浙江的王女士遇到了一件糟心事。她的腹部皮膚從 3 個月前開始發癢,起初只是偶爾癢一下,撓撓就能緩解,她便以爲是換季皮膚乾燥,隨便抹了點潤膚露。可沒想到,這癢不僅沒好,反而越來越頻繁,尤其是晚上躺牀上時,癢得讓人睡不着覺。她換過幾種藥膏,甚至喫了抗過敏藥,都沒什麼效果。直到上個月,她發現癢的地方皮膚顏色變深,還偶爾伴有輕微腹痛,才終於去了醫院。一系列檢查後,醫生的話讓她如遭雷擊 —— 她患上了子宮癌,而持續的腹部瘙癢,正是身體發出的異常信號之一。

可能有人會疑惑,肚子癢怎麼會和子宮癌扯上關係?其實,腹部瘙癢本身並不是子宮癌的 “專屬症狀”,生活中更常見的原因是皮膚問題:比如秋冬季節空氣乾燥,皮膚缺水就容易癢;穿了化纖材質的衣服,摩擦刺激也可能引發瘙癢;還有些人喫了海鮮、芒果等易過敏的食物,也會出現皮膚癢的情況。

醫生解釋,當子宮內的腫瘤慢慢長大,可能會壓迫周圍的神經和組織,影響身體的血液循環和內分泌系統。就像水管被堵住會導致水壓異常一樣,身體內部的 “通路” 被腫瘤干擾後,皮膚的神經末梢可能會接收到異常信號,表現出來就是莫名的瘙癢。而且,癌症會悄悄降低身體的免疫力,原本能被免疫系統 “壓制” 的輕微皮膚炎症,這時就可能趁機 “作亂”,讓瘙癢變得更明顯、更難緩解。更關鍵的是,這種由癌症引起的瘙癢有個特點 ——它不像普通皮膚癢那樣,抹點藥膏就能快速緩解,反而會持續存在,還可能慢慢加重,這也是王女士一開始沒重視,後來才發現不對勁的原因。

王女士的經歷,其實是在提醒我們:身體就像一個 “智能報警器”,那些看似微不足道的小變化,可能都是它在喊 “救命”。可現實中,很多人總覺得 “小毛病忍忍就過去了”,結果錯過了最佳的發現時機。

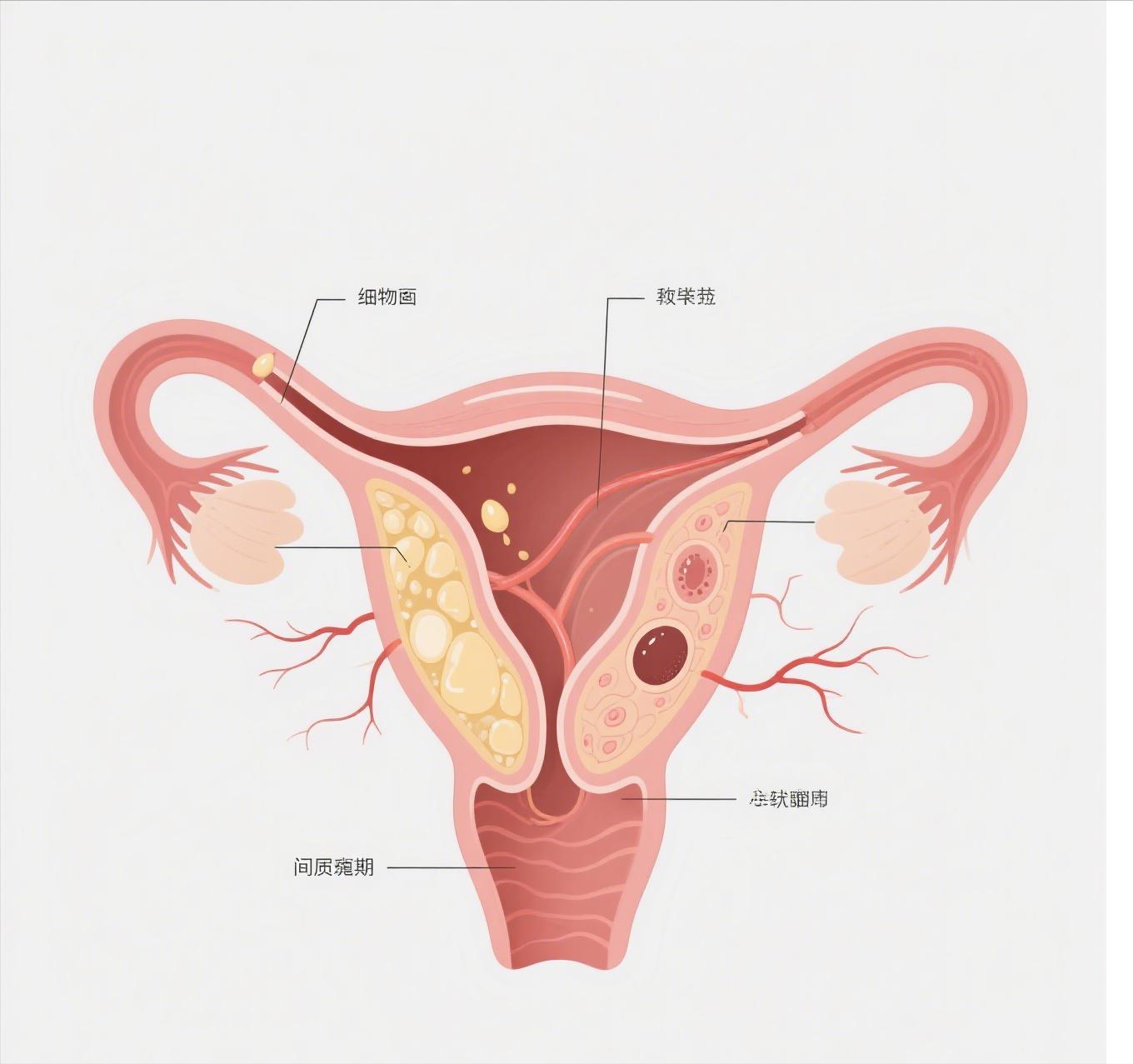

比如有的人發現自己最近總是很累,早上起牀像沒睡過一樣,白天上班也打不起精神。他們可能會想 “是不是最近加班太多”,但其實,持續的疲勞可能是貧血、甲狀腺功能異常,甚至是某些慢性病的信號。還有的女性發現月經週期變得不規律,有時提前有時推遲,經量也忽多忽少,覺得 “反正每個女人都可能遇到,沒什麼大不了”,卻不知道這可能和卵巢功能變化、內分泌失調有關,嚴重的還可能是子宮病變的表現。

要想讀懂身體的 “報警信號”,記住兩個小技巧:

1. 關注 “持續性”:偶爾一次的頭痛、腹脹可能不算大事,但如果同樣的不適連續出現超過一週,或者反覆出現,就得警惕了;

2. 留意 “特殊性”:比如平時很少過敏的人,突然頻繁起疹子;從來不失眠的人,突然連續幾天睡不着覺,這些 “和平時不一樣” 的變化,更需要重視。

很多人對婦科檢查有牴觸心理,覺得 “沒病去檢查是浪費錢”“檢查時會不舒服”,但數據顯示,早期子宮癌的治癒率能達到 90% 以上,而到了晚期,治癒率會大幅下降。所以,主動篩查比等身體發出明顯信號再去檢查,要靠譜得多。

不同年齡段的女性,篩查重點略有不同:

• 21-30 歲的女性,有性生活後,建議每 3 年做一次宮頸細胞學檢查(也就是常說的 TCT 檢查),它能幫我們發現宮頸細胞的早期異常變化;

• 30 歲以上的女性,可以選擇每 5 年做一次宮頸細胞學檢查 + HPV 檢測,因爲 HPV 病毒感染是導致宮頸癌的主要原因,聯合檢查能提高篩查的準確性;

• 對於絕經後的女性,除了宮頸篩查,還建議每年做一次婦科超聲,看看子宮和卵巢的情況。如果出現陰道異常出血、分泌物增多等情況,哪怕剛做過檢查,也要及時去醫院。

這些檢查並不複雜,花費也不算高,卻能給健康上一道 “保險”。就像我們給汽車做保養一樣,定期檢查才能及時發現問題,避免小毛病變成大麻煩。

王女士的故事雖然讓人揪心,但也給了我們一個重要的提醒:身體不會無緣無故 “鬧脾氣”,每一個細微的變化都值得被認真對待。別讓 “忍忍就好”“應該沒事” 這些想法,耽誤了健康。從今天起,多留意自己的身體,定期做檢查,才能真正守護好自己的健康。