寶寶頭上的“小鼓包”?別慌!3分鐘讀懂新生兒頭皮血腫

來源:

更新:

寶寶出生後頭上突然鼓起一個軟軟的包塊?很多新手爸媽會嚇一跳。別緊張,這很可能就是新生兒頭皮血腫。雖然看起來嚇人,但絕大多數情況下都是“紙老虎”。讓我們來揭開它的真面目。

一、 頭皮血腫是什麼?頭皮下的小“血包”

想象一下,寶寶的頭骨外面覆蓋着一層堅韌的膜(骨膜)。分娩時,寶寶的頭在產道里受到擠壓,或者醫生使用了產鉗、胎吸等工具幫忙,都可能讓骨膜下的小血管破裂出血。這些血液沒有流出來,而是悄悄積聚在顱骨和骨膜之間,形成了一個侷限性的“小血包”,這就是頭皮血腫。

- 它長什麼樣?

- 位置固定:最常見在頭頂(頂骨)或後腦勺(枕骨)。

- 邊界清晰:像個“小島”,不會越過骨頭之間的縫隙(骨縫)。

- 觸感特別:摸上去軟軟的、有彈性,感覺像裝了水的小氣球(波動感)。

- 膚色正常:覆蓋的皮膚顏色通常不會變紅或發青。

- 何時出現? 這個“不速之客”通常在寶寶出生後幾小時到幾天內“現身”。

二、 除了腫塊,還要警惕這些“信號燈”

雖然腫塊本身是主要表現,但爸媽更要留心寶寶的整體狀態,警惕可能的併發症:

- 黃疸加重(皮膚眼白髮黃): 這是最常見的併發症!血腫裏的紅細胞會慢慢分解,釋放出大量“膽紅素”。如果超出寶寶肝臟的處理能力,就會導致黃疸明顯加重,皮膚甚至眼白都變黃。嚴重的黃疸需要及時就醫,可能需要藍光照射甚至換血治療。

- 貧血(小臉蒼白沒精神): 如果血腫很大,意味着寶寶丟失了不少血液。你會發現寶寶臉色蒼白、嘴脣顏色淡、精神萎靡、喫奶沒力氣、哭聲微弱,甚至手腳發涼、心跳過快。嚴重時可能導致休克!

- 感染(紅腫熱痛): 如果血腫部位的皮膚不小心被弄破,或者護理不當,細菌可能乘虛而入。這時腫塊可能變紅、摸起來發燙、寶寶一碰就哭鬧(疼痛),甚至出現發燒。這種情況必須立即看醫生,需要抗生素治療。

- 腫塊變硬或鈣化: 少數情況下,血腫沒有完全被吸收,可能慢慢變硬,甚至形成鈣化的小硬塊,這通常需要更長時間(幾個月甚至幾年)才能慢慢消退或一直存在,但對大腦發育一般沒有影響。

三、 醫生如何揪出這個“小血包”?

診斷主要靠經驗豐富的醫生:

- “一看二摸三詢問”:

- 看: 觀察寶寶頭部是否有典型的侷限性隆起。

- 摸: 檢查腫塊的邊界是否清晰、是否有波動感、是否跨過骨縫、皮膚顏色如何。

- 問: 詳細詢問分娩過程(是否困難?用了器械?)、寶寶出生後的情況。

- 影像檢查“拍個照”:

- 首選頭顱B超: 安全無輻射,能清晰看到血腫的位置、大小、深度,還能區分是頭皮血腫還是更嚴重的顱內出血。

- 必要時CT掃描: 如果醫生高度懷疑除了頭皮血腫,腦袋裏面也可能有損傷(比如骨折、顱內出血),纔會考慮做CT檢查。

四、 爸媽怎麼做?淡定護理+火眼金睛觀察

好消息是:絕大多數頭皮血腫不需要特殊治療! 寶寶身體裏的“清潔工”(巨噬細胞)會慢慢把血腫裏的血液分解吸收掉,這個過程通常需要 3到8周。在這期間,爸媽的精心護理和密切觀察是關鍵:

- “三不”原則護血腫:

- 不擠壓: 抱寶寶、餵奶、換衣服時,千萬避開那個包塊,別用手去按、揉、捏!睡覺時也注意別壓到。

- 不熱敷/冷敷: 在家自行熱敷或冷敷沒有幫助,反而可能刺激它或引起寶寶不適。

- 不隨意穿刺: 絕對不要自己或用土方法去挑破它!極易引發感染。

- “每日巡檢”看變化:

- 量大小: 不用精確到毫米,大致感覺一下腫塊有沒有變大或變小?比如用軟尺量周長做記錄。

- 看顏色: 覆蓋的皮膚顏色有沒有變紅、發青、破皮?

- 摸軟硬: 原來軟軟的包有沒有變硬?

- 察全身: 寶寶精神狀態好不好?喫奶香不香?睡覺安穩嗎?皮膚顏色(尤其注意是否發黃、蒼白)?

- 何時必須飛奔去醫院?

- 腫塊不但沒小,反而快速增大。

- 腫塊局部皮膚發紅、發熱、破潰流膿。

- 寶寶全身發燙(發燒)。

- 寶寶皮膚或眼白明顯發黃(黃疸加重)。

- 寶寶臉色蒼白、精神極差、不喫不哭、反應遲鈍。

- 寶寶出現抽搐、嘔吐(特別是噴射狀嘔吐)、昏迷等嚴重情況。

少數情況需要醫生出手:

- 穿刺抽吸: 對於巨大的血腫(可能引起嚴重貧血或黃疸),醫生可能會在寶寶出生 7-14天后,在B超引導下,用細針小心地抽出部分積血(通常不會一次抽完,避免壓力變化太快寶寶不適應)。抽出的血有時是暗紅色甚至像機油一樣的舊血。

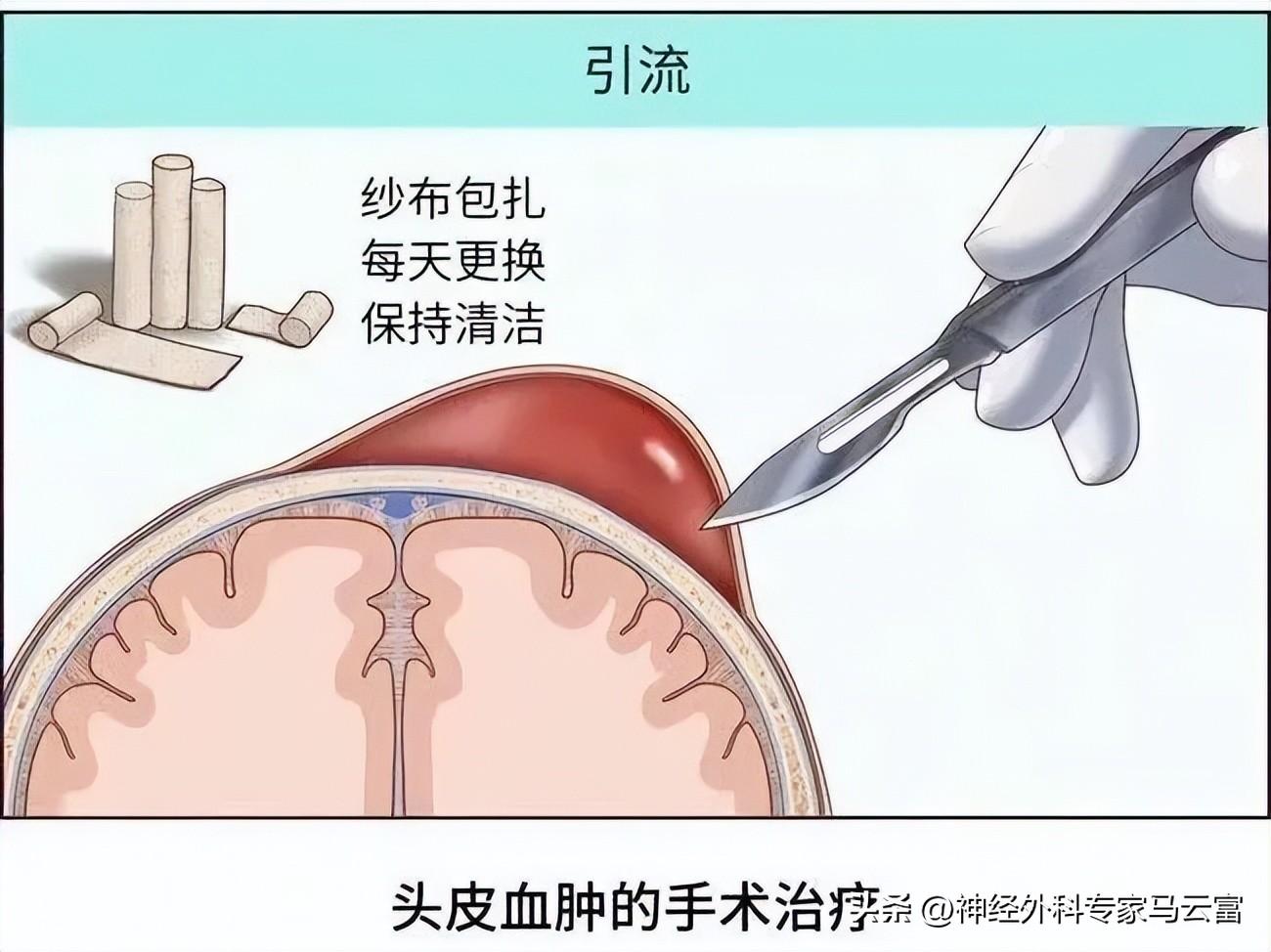

- 手術清除: 非常罕見,僅用於血腫嚴重感染化膿或巨大且引起顱骨明顯變形的情況。

- 治療併發症: 如果因凝血問題引起,醫生會補充維生素K或特定凝血因子;嚴重貧血需要輸血;嚴重黃疸需要藍光治療甚至換血。

相關推薦