脖子、腋下、肘窩發黑,最好查查血糖

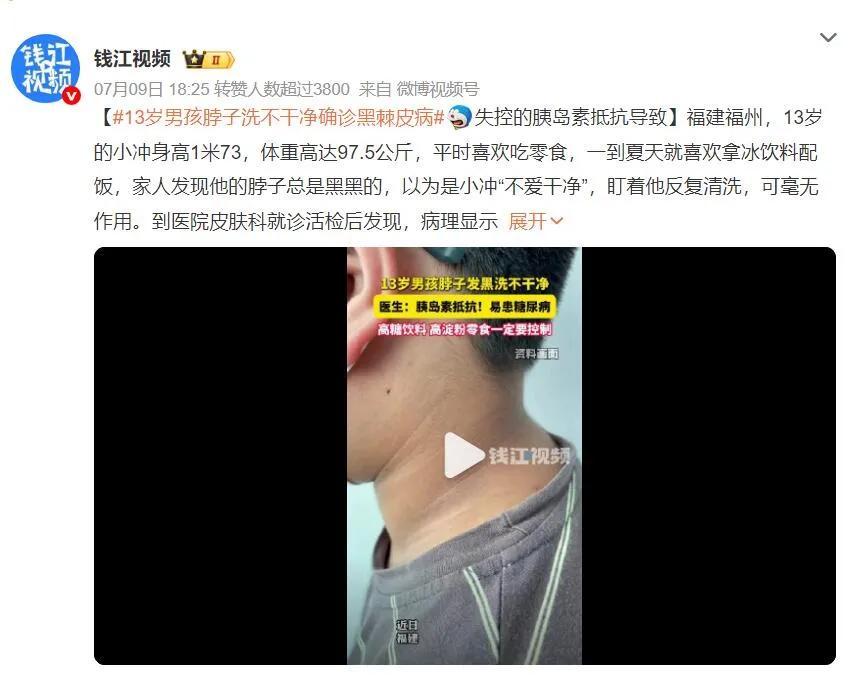

近日,話題#13歲男孩脖子洗不乾淨確診黑棘皮病#在多個社交平臺登上熱搜,引發很多人的關注和討論。

據報道,家人發現他脖子總是黑的,以爲是不愛乾淨,盯着他反覆清洗,可毫無作用,就診後確診爲黑棘皮病,是失控的胰島素抵抗導致的。

其實,身體一些部位發黑並不是沒洗乾淨。《生命時報》綜合多位專家觀點,教你排查皮膚髮黑背後的健康隱患。

脖子褶皺發黑或是疾病信號

中山大學附屬第六醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任醫師劉天潤表示,正常情況下,脖頸部位的皮膚平整光滑,沒有明顯的色斑、暗沉或腫脹,但會因個人膚色、暴曬、體溫、情緒等因素有所差別,比如部分人偏黃、情緒激動時偏紅。

總體來說,脖頸皮膚的顏色應與其他部位一致,不會有明顯色差,如果出現顏色改變,可能提示內分泌或代謝異常等問題,例如上述新聞提到的黑棘皮病。

解放軍火箭軍特色醫學中心內分泌科主任醫師李全民表示,黑棘皮病是胰島素抵抗的特徵性皮膚損害。患者的腹股溝,腋窩和脖子後部、肘窩形成暗黑色橘皮樣改變,因此患者會有脖子如何洗都不白的感覺。

應急總醫院內分泌科主任醫師王凱亮表示,頸部、腋下、腹股溝等皮膚褶皺處顏色加深,表面變得粗糙,類似於天鵝絨的觸感。這是胰島素抵抗引起的黑棘皮病,是糖尿病前期或已確診糖尿病患者中常見的皮膚表現。

黑棘皮病好發於超重、肥胖人羣,如果頸部、腋窩等處出現了發黑、發硬的皮膚病變,需要及時去內分泌就診。

胰島素抵抗的表現

李全民表示,胰島素抵抗,就是說有時體內胰島素水平不低,甚至較高,但由於胰島素這把鑰匙會失靈,不能在機體細胞打開通道,致使葡萄糖積聚在血液中。

胰島素抵抗目前被認爲是多數2型糖尿病發病的始發因素,且其出現可以遠早於糖尿病診斷。研究顯示,在糖尿病診斷前的10~15年可能就已經出現這種生理變化。因此,瞭解胰島素抵抗的表現,對於早期干預和預防糖尿病具有重要意義。

胰島素抵抗常分爲兩種情況

生理性胰島素抵抗,一般是暫時性的,如飢餓狀態、精神創傷、手術等應激狀態;遊離脂肪酸會增加,糖皮質激素分泌增多,促進蛋白分解、糖異生,降低胰島素敏感性;妊娠狀態、青春期、飲酒等情況。

病理性胰島素抵抗,常見於超重和肥胖人羣、老年人羣,非酒精性脂肪肝、缺氧狀態(尤其是睡眠呼吸暫停)、多囊卵巢綜合徵、糖尿病患者及雌激素水平下降的女性。

北京清華長庚醫院內分泌科主任醫師趙文惠表示,胰島素抵抗影響着全身的各個方面,除了黑棘皮病,以下5種異常症狀或疾病可以作爲預警信號。

腹型肥胖

腹部脂肪堆積會導致脂肪細胞分泌大量炎症因子和遊離脂肪酸,干擾胰島素信號傳導,從而引發胰島素抵抗;反過來,胰島素抵抗會導致身體處於高胰島素水平,促進脂肪合成,造成腹部脂肪的堆積。

因此,腹型肥胖既是胰島素抵抗發生的重要因素,也是一個重要的外在表現。日常可通過腰圍估測,男性腰圍大於90釐米,女性超過85釐米,就需警惕。

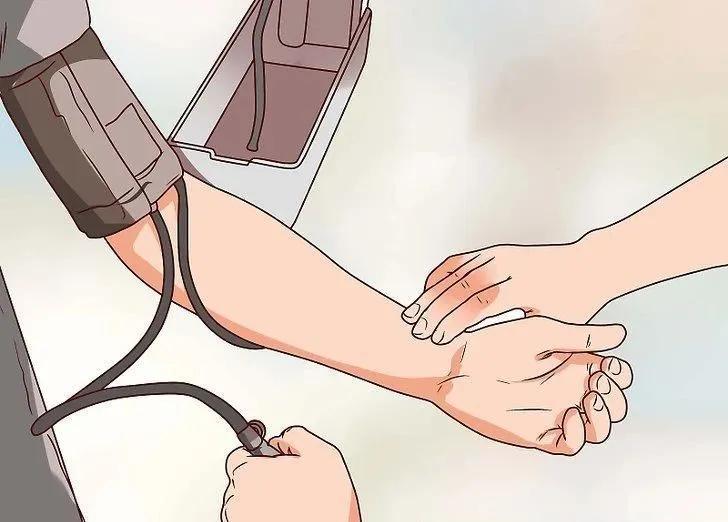

空腹胰島素水平高

血液檢測中胰島素水平的升高是診斷胰島素抵抗最重要的臨牀指標。空腹胰島素正常範圍在5~20微單位/毫升,在未外源補充的情況下,如果該指標升高,就提示可能存在胰島素抵抗。

此外,還可以在醫生的指導建議下,通過計算胰島素抵抗指數、口服葡萄糖耐量試驗等更專業的方式進行判定。

高血壓

胰島素抵抗可能常與高血壓相伴而生,多種病理生理機制互爲惡性因果,因此有高血壓的患者需要警惕胰島素抵抗。

血脂異常

高密度脂蛋白膽固醇被稱爲“好膽固醇”,能將血管壁的膽固醇轉運到肝臟進行代謝。研究顯示,“好膽固醇”水平低的人羣發生胰島素抵抗的比例,比該指標正常人羣高30%~40%。

一般來說,男性“好膽固醇”低於1毫摩爾/升,女性低於1.3毫摩爾/升,就要引起重視。此外,高甘油三酯血癥與胰島素抵抗也有着千絲萬縷的聯繫。當甘油三酯超過1.7毫摩爾/升時,需要警惕胰島素抵抗的發生。

多囊卵巢綜合徵

胰島素抵抗與女性多囊卵巢綜合徵密切相關,因此如果女性出現月經紊亂、不孕、多毛(尤其是上脣、下頜、下腹正中線等部位出現類似男性的毛髮分佈特徵)、痤瘡等表現時,需要到內分泌科就診進行評估。

除了上述表現外,部分胰島素抵抗的患者還可能出現乏力、嗜睡、思維遲緩等不典型表現,需加以重視,早發現、早治療胰島素抵抗,以減少對於血糖的傷害。

改善胰島素從生活習慣入手

李全民表示,胰島素抵抗是一個“隱形殺手”,是高血壓、高血脂、高血糖、肥胖、脂肪肝、心腦血管疾病甚至是癌症等疾病發生髮展的共同土壤。改變生活方式是胰島素抵抗的最佳治療方案。

1堅持運動

身體活動對改善胰島素抵抗有很大作用,可幫細胞利用胰島素,尤其是肌肉細胞。國際糖尿病聯盟(IDF)曾提出建議:每週至少進行3~5天鍛鍊,每次至少30~45分鐘。

2控制飲食

控制每日總熱量,保持三餐合理配比,並削減糖果甜食、精製穀物、肉類。

3充足睡眠

睡眠不好會使胰島素抵抗加重,長期睡眠不好的人往往易發生高胰島素血癥。

若僅通過生活方式不能改善胰島素抵抗,要遵醫囑選擇藥物治療。▲

本期編輯:鄧玉