浙江女子以190萬把房子賣給租客,租客覺得貴拒絕了

作者:國館文化

“我賣自己的房子,沒趕租客,還讓他住到合同到期,他憑什麼告我索賠 20 萬?”

杭州的彭女士最近既氣又懵,好好的賣房交易,最後卻鬧上了法庭,這事兒讓她想不通,也在網上引發了軒然大波。

有人說租客就是想訛錢,純屬無理取鬧;

也有人覺得房東沒做到位,該賠償。

到底是怎麼一回事?

這事兒得從 2022 年春天說起。

當時,彭女士把自己的一套房子租給了陸先生,雙方簽了兩年的租約,在最初的一年裏,兩人相處得還算平和,沒什麼大矛盾。

可一年後,彭女士家裏遇到了點狀況,急需週轉資金,思來想去,她決定把這套正在出租的房子賣掉。

按照常理,彭女士首先想到的就是租客陸先生。

畢竟租房市場有個不成文的 “規矩”,房東賣房,租客往往有 “優先權”,彭女士也想着先問問陸先生,要是他願意買,也省了不少麻煩。

一開始,彭女士給房子報了 190 萬元的價格。陸先生聽了之後,表示這個價格太高了,需要考慮考慮,沒立刻給出答覆。

彭女士也理解買房是大事,需要慎重,爲了能促成這筆交易,她的丈夫還主動把價格降到了 180.8 萬元,並且多次催促陸先生,希望他能給個準話。

可不管彭女士夫婦怎麼催,陸先生就是遲遲不回應。

就在兩人焦急等待,甚至有點不耐煩的時候,終於收到了陸先生的回覆,可這句話卻成了後續矛盾的 “導火索”。

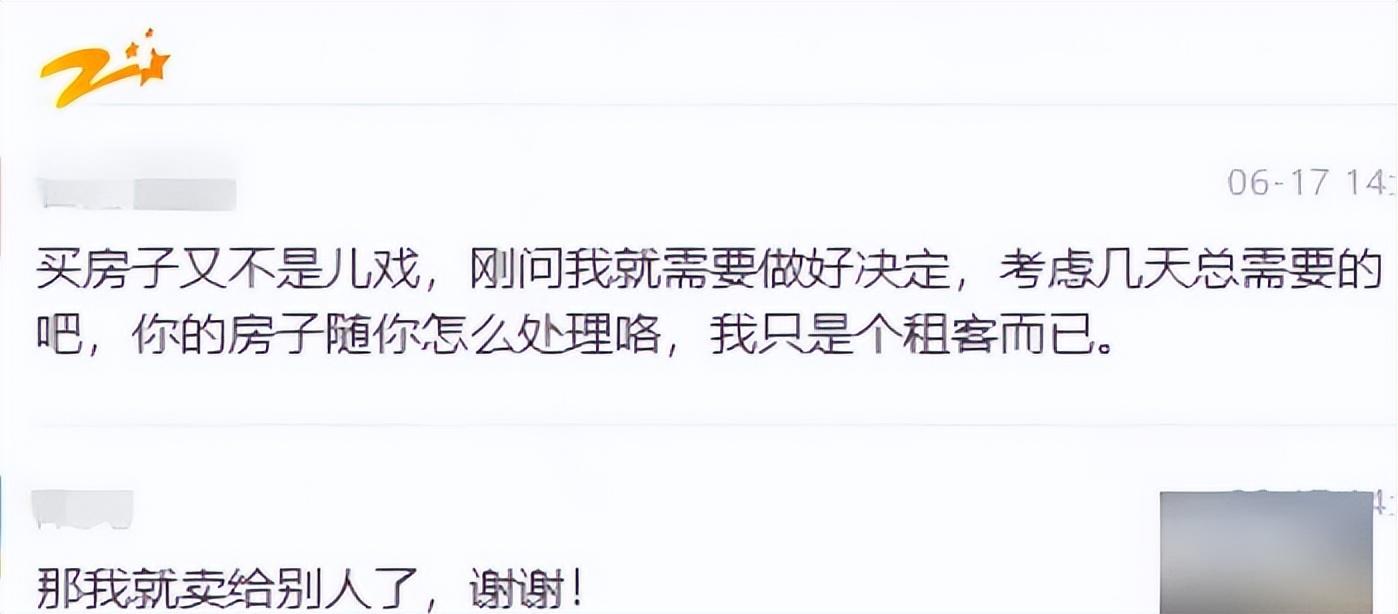

陸先生說:“買房子不是兒戲,剛問我就需要做好決定,考慮幾天總需要的吧,你的房子隨你怎麼處理咯,我只是個租客而已。”

就是這句 “你的房子隨你怎麼處理”,讓彭女士夫婦覺得,陸先生這明顯就是不想買了,只是不好意思直接拒絕。

當時彭女士急着用錢,也沒再多想,既然租客無意購買,那她就只能找其他人。最後,她以 170 萬元的價格,把房子賣給了別人,雙方順利完成了交易。

彭女士本以爲這事兒就這麼翻篇了,自己拿到了錢解決了資金問題,租客也能繼續住到租期結束,互不耽誤。可她萬萬沒想到,房子剛過戶沒多久,法院傳票就送上門了。

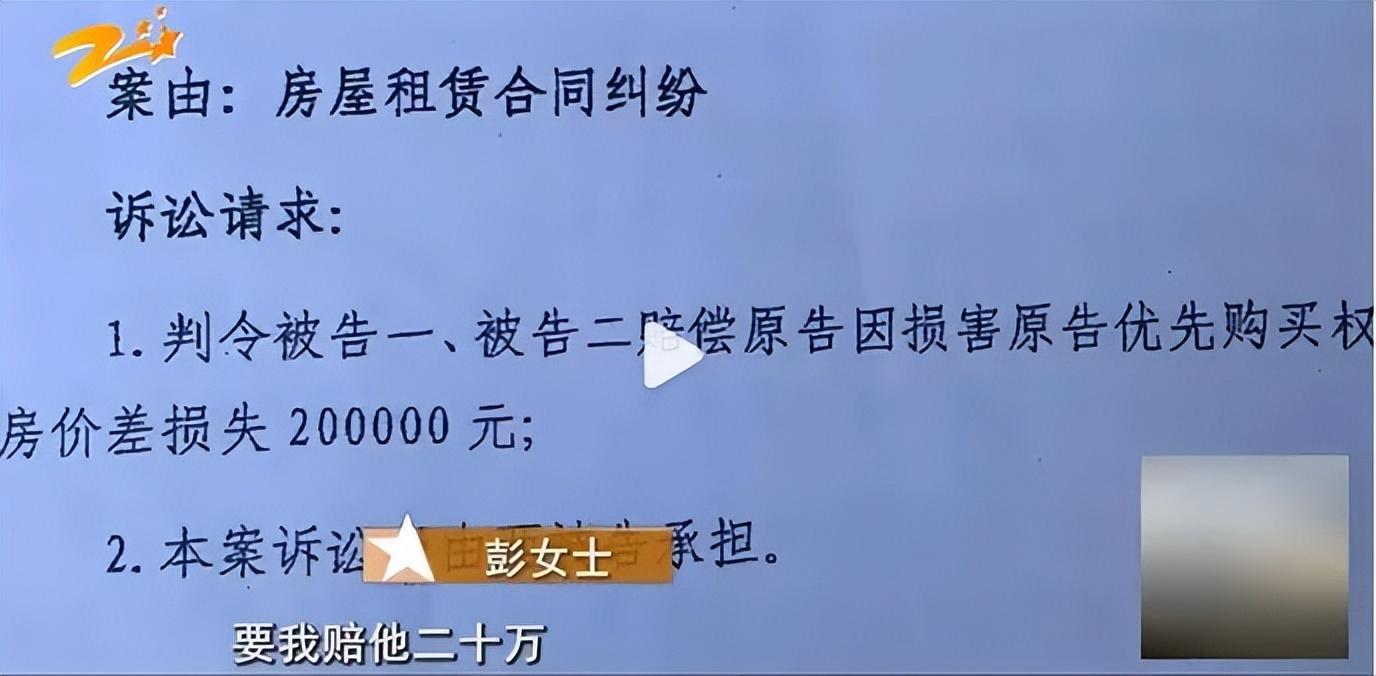

陸先生把彭女士告上了法庭,理由是彭女士侵犯了他的 “優先購買權”,還要求彭女士賠償 20 萬元。

這一下,彭女士徹底懵了:“我明明先問了他,是他自己不買,我才賣給別人的,怎麼就侵犯他權利了?而且‘買賣不破租賃’,他又沒損失,還能住到合同到期,憑什麼讓我賠 20 萬?”

這起糾紛之所以吵得沸沸揚揚,核心其實就圍繞着一個法律關鍵詞 ——“優先購買權”。

很多人租房、買房的時候都聽過這個詞,但具體是什麼意思,怎麼用,可能沒幾個人能說清楚。

根據《民法典》第七百二十六條明確規定:“出租人出賣租賃房屋的,應當在出賣之前的合理期限內通知承租人,承租人享有以同等條件優先購買的權利。”

簡單來說,就是房東要賣房,得先通知租客,要是租客願意以和其他人一樣的價格、一樣的付款方式買,那租客就有優先購買的資格,房東得先賣給租客。

但這 “優先購買權” 也不是沒規矩,不是租客想怎麼用就怎麼用,得滿足兩個關鍵條件:

第一,房東得主動通知租客,告訴租客房子要賣,以及具體的價格、付款方式等信息;

第二,租客收到通知後,得明確表態,說自己到底想不想買。

回到彭女士和陸先生的這起糾紛裏,先看第一個條件:彭女士做到 “通知” 了嗎?

很明顯,彭女士做到了。

她先是報了 190 萬,後來又降到 180.8 萬,每一次都第一時間告訴了陸先生,還多次催促陸先生做決定,從 “通知” 這一步來說,彭女士沒什麼問題。

那問題就出在第二個條件上:陸先生的回應,到底算不算 “明確表態”?

彭女士覺得,陸先生說 “你的房子隨你怎麼處理”,就是間接放棄買房了;可陸先生卻辯稱,自己只是想多考慮幾天,沒直接拒絕,彭女士沒等他考慮清楚就把房子賣給別人,就是侵犯了他的 “優先購買權”。

這裏就需要明確一個法律常識:在 “優先購買權” 的行使上,法律講究 “明確表態”。要是租客收到房東的賣房通知後,沒在合理時間內明確說自己想買房,就會被視爲放棄優先購買權。

那陸先生這種 “不肯定也不否定” 的模糊回覆,到底算不算放棄呢?目前這起官司還沒出結果,最終得看法院怎麼判。

仔細覆盤彭女士和陸先生的糾紛,會發現矛盾的根源並非雙方惡意相向,而是成年人在人際交往中,常犯卻不自知的 3 個錯誤。這些錯誤看似不起眼,卻可能像多米諾骨牌一樣,引發一連串的麻煩,甚至讓原本平和的關係走向破裂。

1. 溝通時 “留半截話”,用模糊表態代替明確回應

陸先生那句 “你的房子隨你怎麼處理”,堪稱 “模糊溝通” 的典型。他既沒說 “我想買,再給我 3 天考慮時間”,也沒說 “我不買了,你找別人吧”,而是用一句模棱兩可的話搪塞過去。在他看來,這是 “給自己留餘地”,可在彭女士眼裏,這就是 “拒絕的信號”。

這種 “留半截話” 的溝通方式,在社交裏太常見了:

同事問你 “這個方案週末能幫忙改一下嗎”,你不說 “能,週日下午給你”,也不說 “不能,我週末有事”,只說 “我儘量吧”,結果同事滿心期待等你反饋,你卻沒動靜,最後耽誤了項目進度;

朋友約你 “下週五一起喫飯,慶祝我生日”,你不說 “一定到”,也不說 “去不了,提前祝你生日快樂”,只說 “到時候看情況”,朋友特意訂了你的座位,你卻臨時爽約,讓對方覺得不被重視;

“模糊表態” 不是 “高情商”,而是不負責任的 “甩鍋”。

你以爲的 “留餘地”,其實是把決策壓力和溝通成本轉嫁給了別人,久而久之,只會消耗別人的信任,讓自己變成 “不靠譜” 的代名詞。

2. 重要事務 “全憑口頭”,忽略 “證據留存” 的重要性

彭女士和陸先生的溝通,還有一個致命問題:所有關於房價、考慮時間的協商,幾乎都是口頭溝通或碎片化的文字消息,沒有形成正式的書面記錄。等到鬧上法庭,彭女士說 “我多次催他做決定”,陸先生說 “她沒給我足夠考慮時間”,雙方各執一詞,卻拿不出確鑿證據,只能讓法官從 “情理” 和 “法律條款” 裏找平衡。

這種 “重口頭、輕證據” 的習慣,在成年人的人際交往中更是普遍:

和合作夥伴談合作,聊好的分成比例、交付時間,只憑 “口頭約定”,沒簽書面合同,最後對方反悔,你只能喫啞巴虧;

幫朋友墊付了一筆錢,沒讓對方寫借條,也沒留存轉賬時的備註,後來朋友賴賬,你連證明 “借錢事實” 的證據都沒有;

要明白:“口頭約定” 的效力,遠不如 “白紙黑字”。

不是說要對所有人都充滿戒備,而是要懂得,留存證據不是 “不信任”,而是對自己、對他人、對事務本身的負責。

一份合同、一張借條、一段錄音、一個轉賬備註,看似麻煩,卻是保護自己權益的 “防火牆”。

3. 遇到矛盾 “要麼忍要麼炸”,不懂 “理性溝通解決”

糾紛發生後,彭女士的第一反應是 “生氣、委屈”,找媒體吐槽卻沒想着主動和陸先生再溝通;陸先生的第一反應是 “直接起訴”,跳過協商環節,把關係徹底鬧僵。

其實只要雙方能坐下來,好好說說各自的想法 —— 彭女士說明 “急用錢的處境”,陸先生講清 “需要考慮的原因”,說不定就能找到折中方案,比如 “給陸先生 3 天明確答覆時間,彭女士 3 天內不找其他買家”,根本沒必要鬧到法院。

可現實中,很多人遇到矛盾,都逃不過 “要麼忍要麼炸” 的怪圈:

和同事因爲工作意見不合,要麼憋着不說,心裏越想越氣,最後工作出問題;要麼當場吵起來,說狠話傷感情,以後沒法合作;

和家人因爲生活習慣有分歧,要麼忍氣吞聲,自己委屈;要麼大吵大鬧,把小事鬧成大事,破壞家庭氛圍;

矛盾不是 “洪水猛獸”,也不是 “非輸即贏” 的戰場。

遇到問題時,先別急着生氣、別忙着對抗,而是冷靜下來,主動找對方溝通。把自己的需求說清楚,也聽聽對方的想法,找到雙方都能接受的解決方案,纔是真正的 “解決問題”。

畢竟,撕破臉的代價,往往比你想象的更大。

我們總說 “要會做人、會處事”,其實所謂的 “會”,不過是懂得:

溝通時明確表態,不消耗別人的信任;

辦事時留存證據,不辜負自己的付出;

遇矛盾理性協商,不激化彼此的矛盾。