乳腺癌發現就是中晚期?醫生提醒:45歲以上最好每年檢查一次

癌症是潛伏在生命中的幽靈。當正常細胞在基因調控下發生叛變,這些失控的"異類"便如野火般蔓延,蠶食健康組織的領地。它們擅長僞裝,在無聲處積蓄力量,待到症狀顯露時,往往已形成難以逆轉的局勢。

醫學研究表明,超過70%的癌症在早期階段毫無特異性表現,乳腺癌正是這類"沉默殺手"的典型代表。許多患者直到出現明顯疼痛或皮膚潰爛才就醫,此時腫瘤可能已突破基底膜,甚至發生淋巴結轉移。這種臨牀特性使得

癌成爲全球女性發病率最高的惡性腫瘤,每年奪走超過60萬條生命。

在江南某古鎮,58歲的王阿姨經營着祖傳的繡坊。她每日伏案刺繡十數小時,右肩常年酸脹卻從未在意。直到某日洗澡時,她摸到右乳外側有個花生米大小的硬塊,質地堅硬如石。因聽信"乳房腫塊會自行消退"的民間說法,她連續三個月用艾草熱敷,直到硬塊瘋長至雞蛋大小,表面皮膚出現橘皮樣凹陷,纔在子女催促下就診。

活檢報告顯示,王阿姨的腫瘤已達Ⅲ期,癌細胞通過淋巴系統轉移至腋窩淋巴結。這個結果讓全家陷入震驚——原本以爲只是普通增生,卻在忽視中錯過了最佳干預窗口。數據顯示,我國乳腺癌患者確診時Ⅲ期以上佔比高達45%,遠高於歐美國家的15%。這種差異背後,是公衆對乳腺健康認知的嚴重缺失。

一、乳腺癌的隱形威脅

1. 進展隱匿性強

乳腺組織由脂肪、腺體和結締組織構成,癌變初期往往呈現爲無痛性腫塊。這種特性使得約30%的患者在早期階段誤將腫瘤當作普通增生,甚至通過按摩、熱敷等非科學手段處理。臨牀觀察發現,從單個癌細胞形成到可觸及的1釐米腫塊,平均需要8-10年時間,但一旦突破基底膜進入浸潤期,發展速度將提升3-5倍。

2. 致死率與篩查率倒掛

我國乳腺癌5年生存率雖已提升至83%,但早期診斷率僅爲20%。這意味着多數患者確診時已喪失保乳手術機會,不得不接受全乳切除及放化療。更嚴峻的是,農村地區女性乳腺癌死亡率比城市高出23%,這與醫療資源分佈不均、篩查意識薄弱密切相關。

3. 認知誤區普遍存在

某三甲醫院調研顯示,65%的女性認爲"沒有家族史就不會患病",43%的人將乳腺自查等同於"捏到腫塊才危險"。這種認知偏差導致許多女性忽視皮膚凹陷、乳頭溢液等早期信號。更令人擔憂的是,部分中老年女性因傳統觀念迴避臨牀檢查,將乳腺觸診視爲"難堪之事"。

二、破解沉默殺手的密碼

1. 乳房的脆弱防線

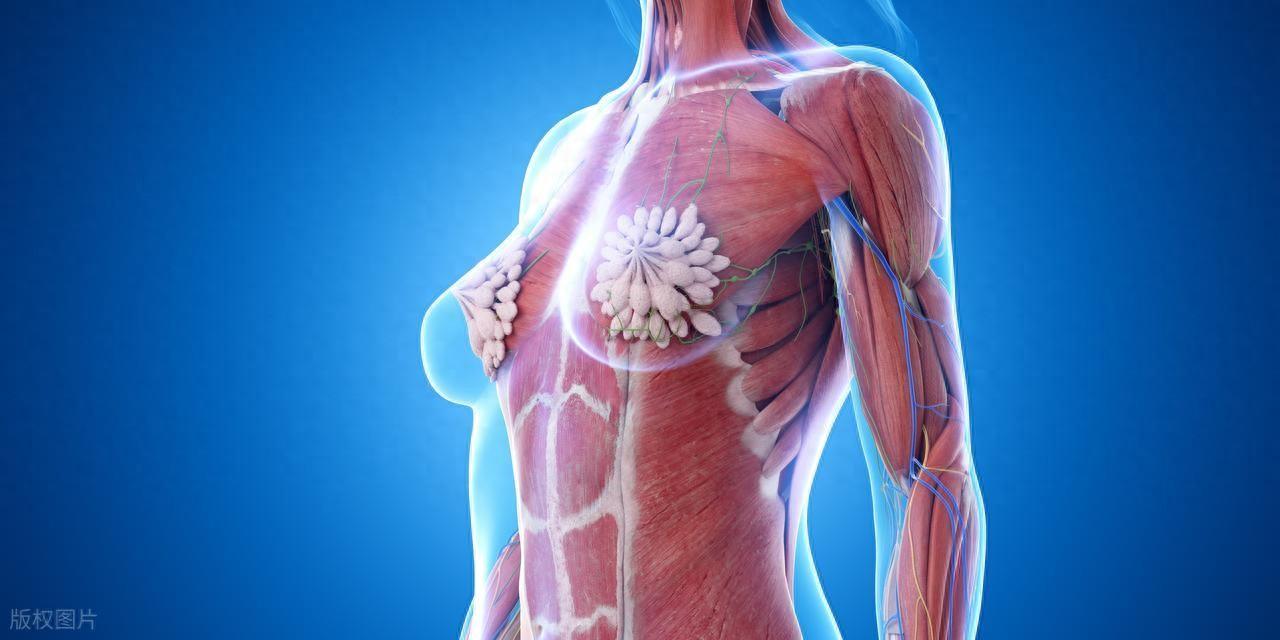

乳腺組織如同精密編織的網狀結構,15-20個腺葉通過導管系統相連。這種特殊構造使得癌細胞極易沿導管擴散,形成"樹枝狀"浸潤。當腫瘤突破導管壁進入間質,就像打破城牆的敵軍,迅速向周圍脂肪組織和淋巴結進軍。

2. 危險因素解析

基因突變是乳腺癌的內因,BRCA1/2基因攜帶者終生患病風險高達65%。但更普遍的誘因來自生活方式:長期熬夜導致褪黑素分泌紊亂,高脂飲食刺激雌激素水平,初潮早於12歲或絕經晚於55歲都會增加暴露風險。值得警惕的是,現代女性職場壓力引發的慢性焦慮,正成爲不可忽視的致病因素。

3. 早期預警信號

當癌細胞開始侵犯周圍組織,身體會發出微弱警報:單側乳頭非哺乳期溢液、乳房皮膚出現酒窩徵或橘皮樣變、腋窩淋巴結無痛性腫大。這些症狀往往被誤認爲"上火"或"小葉增生",但若持續超過兩週,必須進行專業評估。

三、築牢45歲的防護網

醫學界將45歲定義爲乳腺癌篩查的關鍵節點。這個年齡段女性體內雌激素水平開始顯著波動,乳腺組織進入退行性變階段,癌變風險提升3-4倍。專家建議建立三級防護體系:

1. 月度自查

在月經結束後7-10天進行,採用"三指併攏平壓法"檢查乳房各象限。注意觀察乳頭是否對稱、皮膚有無凹陷,用指腹感受是否存在無痛性硬塊。

2. 年度影像篩查

45歲以上女性建議每年進行乳腺鉬靶X線檢查,其對於微小鈣化竈的檢出率達90%。配合超聲檢查可形成互補,尤其適合緻密型乳腺女性。最新指南推薦將篩查年齡提前至40歲,高危人羣需每半年檢查一次。

3. 基因風險評估

有家族史的女性應進行BRCA基因檢測,陽性者需加強監測頻率。臨牀數據顯示,規範篩查可使早期診斷率提升至75%,保乳手術成功率增加2倍。

當王阿姨完成化療,戴着假髮重新握起繡針時,她的經歷成爲社區健康講座的鮮活案例。醫生強調,乳腺癌並非不可戰勝的敵人,關鍵在於打破沉默的壁壘。正如腫瘤專家所言:"癌症不會突然降臨,它會給每個重視健康的人留下發現的機會。"

從45歲開始,每年一次的乳腺檢查就像爲生命購買保險。當鉬靶片上的陰影被及時捕捉,當超聲探頭髮現0.5釐米的微小病竈,這些現代醫學的"火眼金睛"正在改寫無數女性的命運。記住:對抗乳腺癌最好的時機,永遠是發現它之前。